『日経研月報』特集より

介護保険の制度設計と今後の課題

2022年5月号

介護サービスは日常生活に密着し、医療と比べて一見分かりやすいような印象を与えるが、どこまで国に責任があり、どこから個人や家族に責任があるか、またどこまで規制し、どこから市場に任すか、等医療よりも難しい課題がある。そこで、本稿ではまず「介護」とは何かについて説明する。第二に、日本における過去の医療と福祉の政策が、介護保険の制度設計をどのように規定したかを解説する。第三に、介護費の抑制や医療との連携等について提言する。

1. 「介護」とは何か

「介護」という用語が広く普及したのは「介護保険」の議論が開始された1990年代以降であり、ちなみに1963年初版の岩波国語辞典には収載されていない。新しい保険制度の名称が「介護保険」になったことにより「介護」という言葉は広く行き渡り、その対象が高齢者に置かれていたので、「介護」の対象者も「高齢者」である、という了解の下に用語が定着したと考えられる。ちなみに母親が赤ん坊を世話することを「介護する」とは言わない。

これに対して諸外国における「介護」に相当する訳語は、nursing careないしlong-term care(長期ケア)である。「長期ケア」は、アメリカの医学研究所によって、次のように定義されている。「身体や精神の障害のために、継続的な支援を必要とする人々に対して、継続的に提供される医療・社会サービスである。サービスは施設、在宅及び地域で提供することが可能であり、家族や友人だけでなく、専門職者や事業所の提供するフォーマルなサービスを含む」。

上記のように長期ケアは、病院における短期の急性期ケアの対極にあり、長期にわたる継続的なケアとして位置づけられている。すなわち、急性期ケアを受ける期間は限定されているが、長期ケアの期間は限定されず、一般に亡くなるまで続く。またケアの主体はフォーマルなサービスであるよりも、「家族や友人」による対応に比重が置かれる。

このように定義にこだわったのは、高齢者に限定した「介護」としてではなく、年齢を問わない「長期ケア」として捉えた方が、課題の本質を理解しやすいからである。また、逆に日本で「介護保険」が高齢者にほぼ限られた制度となった経緯を理解することが、その仕組みを理解するうえでも役立つと考えたからである。以下、まず長期ケアの構造から説明する。

2. 長期ケアへの対応

長期ケアの重要性が認識されるようになったのは、諸外国においても高齢化の進展によって長期ケアを必要とする人々が増加したことにあるが、日本の介護保険のように対象者を高齢者にほぼ限った制度にはなっていない。これは北欧やイギリス等のように行政の福祉部門が対応している場合でも、ドイツのように新しい保険制度を創設した場合においても同様である。

前者において行政の福祉部門が長期ケアを担うのは、貧困者や障害者を支援してきた歴史からして自然の成り行きである。特に税方式で医療保障を行っている国では、長期ケアについても一般に税方式で対応している。税方式では、政府の方針と財政事情によって、長期ケアのサービスを、福祉の窓口の裁量で拡大も縮小もできる。裁量する際の基準には、所得・資産・家族の対応等と、ケアのニーズの2つがある。つまり、自分では対応できない場合に限って、「福祉」として公的なサービスが提供される。

その際の基準は国によって異なり、例えばアメリカで公的負担で長期ケアを受けるには、自宅等を売却してメディケイド(注1)の対象者になる必要がある(但し、配偶者が住んでいる場合は自宅の売却を免除)。これに対して、北欧では資産等に関係なく、長期ケアが原則無償で提供される(但し、居住費は全額本人負担)。但し、スウェーデンでも1980年代まではサービスは潤沢であったが、1990年代後半になると縮小して重度者が中心になった。

税方式に共通する点は、国として統一的で明確な支給基準がなく、各自治体の裁量に任されていることである。そのため地域によって差があるほか、役所仕事になって対応が遅く、また既存の利用者に対するサービスが優先されるため新規の者が利用できない危険性もある。さらに利用者は一般にサービス事業者を選択できず、自費によるサービスの追加購入も難しい。なお、自治体がサービスを営利会社に委託することもあるが、一括して任されるので、利用者は事業者を選択できない。

これらの問題もあって、後述するように日本はドイツに倣って保険方式を選んだ。保険方式では、障害の程度に関する全国基準に従って給付され、受給者はその範囲で自由にサービスを選び、また自己負担で追加のサービスを購入することもできる。しかし、給付基準が明確にあり、それを満たせば給付は保証されるので、保険料を払っていた受給者への給付の引き下げは難しく、高齢化で要件を満たす受給者が増えれば保険料を引き上げなければならない。

さて、いずれの方式においても、長期ケアは下記の点で医療と基本的に異なることに十分留意する必要がある。第1に、医療は生命が関わるので、サービスを平等に提供することが原則であるが、介護における公的な責任は一定の範囲までであり、それ以上の利用は各個人に任せられる。例えば、高所得の患者だけを対象とした病院は先進国にはないが、長期ケア施設はあり、社会からも容認されている。

第2に、医療サービスの内容が専門的であるので、基本的に医師が決めているが、長期ケアの内容は分かりやすく、日常生活に密着しているので、利用者本人が決めるのが原則である。それだけに例えばヘルパーによる家事援助が給付対象から除外されれば、その影響を翌日から利用者が直接的に受けるので、医療のように医師・医療機関による対応を介さないこともあり、それだけに反発も大きい。

第3に、医療のように専門職制度によって質を確保しているが、長期ケアは家族の提供するケアを代替する要素が大きいので、医療職が担う部分を除いて、業務を有資格者に限定できない。すなわち、医療には医師による業務独占があり、それぞれの有資格者が担う業務の範囲は法律によって規定されているが、長期ケアにおいて原則的に制限してない。

以上のように、長期ケアは医療と異なり、普遍平等に保障する必要はなく、本人がサービス内容を決め、労働市場における人材の流入流出も自由であるので、市場経済により委ねることができる。そのためサービスではなく、現金で給付する国ではフォーマルなサービスのあまり発達せず、移民が住み込みでケアするのが中心となっている。住み込みのケアは密室で提供されるので、ケアを受ける者にも、ケアを提供する者にも虐待が発生する危険性が高い。

3. 日本の歴史的背景

家長として家族に対して責任と権限を持つことは日本の伝統であり、また人口百万人を超えた江戸においても地域社会が形成されていたため秩序は保たれていた。特に老人のケアについては、儒教では子供よりも親を大事にする教えになっていたので、公的な扶助の対象でなかった。確かに無宿人等を収容する寄せ場はあったが、規模は小さく、イギリスのような貧困院や病院は存在しなかった。

明治となって、旧民法において戸主の責任が法制化された。一方、公的扶助は1874年の恤救規則によって初めて制度化され、その対象として極貧者、廃疾者、孤児等と共に老衰者も含まれ、米代が支給された。同法は1929年に救護法に改められ、この中で極貧の老衰者に対して養老院が設置された。

養老院は、1963年の老人福祉法の制定に伴い養護老人ホームに名称が改められ、併せて所得が必ずしも低くなくても、ケアが必要であれば入所できる特別養護老人ホーム(以下、特養)が創設された。また、同法によって在宅においても、今日のホームヘルパーのルーツである家庭奉仕員が創設された。しかし、いずれも利用者は低所得の一人暮らし老人にほぼ限られていた。

このように老人を重視する政策の萌芽は老人福祉法においてすでに見られたが、本格的に実現したのは、1973年の老人医療無料化である。その契機となったのは、1969年に東京都の美濃部知事が導入したことである。無料化によって医療需要は大きく伸び、65歳以上の入院患者は20年で20倍に増えた。この中には急性期の入院も含まれていたが、大部分は老人病院における長期療養であった。当時、特養はまだ養老院の暗いイメージがあり、数的にも不足していたので老人病院が特養の機能を代替した。

かくして病院が施設ケアの中心となったがケアに対する診療報酬の報酬は不十分であったため、「薬漬け、検査漬け」の医療が広まった。こうした老人病院におけるケアを改善するため、1986年に1床8.0㎡以上とする老人保健施設(以下、老健)が創設、また老人病院の入院料に検査や薬を含むように改め、1ベッド当たりの必要最低面積を引き上げた。

こうした背景で、1989年12月に発表されたゴールドプラン(高齢者保健福祉推進十ヵ年戦略)の目標は、名称は「保健福祉」であったが、福祉に軸足があり、特養と、同ホームにおいて提供されるデイサービス(通所介護)、ショートステイ(短期入所)の拡充が主な目標であった。5年後の新ゴールドプランで目標値は引き上げられ、それを受けて例えばデイサービスは1990年の1,615か所から10年後には1万か所になった。ゴールドプラン導入の目的は、政府自民党として、消費税の導入による同年7月の参議院選挙の敗北を、翌年の衆議院選挙で女性票を取り込んで挽回することにあった。

しかしながら、大幅に増えた福祉サービスへの対応は、依然として各自治体の福祉事務所によって行われた。福祉の専門職は配置されてなかったため一般行政職の者がローテーションで配属され、対応も硬直的であった。例えばデイサービスの枠が大幅に拡大しても、サービスが開始される前に家族の介護能力や収入の調査、自宅からデイサービスまでの搬送経路の決定等に半年以上も要し、しかも受理されても、年度初めからでないと開始されない場合もあった。また、サービスを提供する常勤職員は公務員としての年功給が適用されたため人件費も高かった。

4. 介護保険の概要

ゴールドプランによって大幅に拡大したサービスを賄うために財源が必要になった。税による対応は、1994年2月に細川護煕首相が発表した「国民福祉税」構想が頓挫し、代わって「介護保険」という新しい社会保険の創設が大筋で決まった。そして1996年には市町村を保険者とし、財源を保険料5割、税5割とする現在の制度の骨格が決まり、1997年12月に参議院を通過して法案が成立し、2000年度より施行された。その概要は以下のとおりである。

第1に、保険料については、40歳以上の全員から徴収し、このうち65歳以上の1号被保険者の分は市町村にそのまま納付されるが、40~64歳の2号被保険者の分は医療保険と共に徴収されて国レベルでプールし、それを各市町村に配分する。配分は、75歳以上の方が、65~74歳よりも介護費を多く使うので、その構成により調整し、また住民の所得水準の相違については国の税からの交付分5%を充てることで調整する。こうした財政調整の確立が、市町村が介護保険の保険者を引き受けるための条件でもあった。

第2に、給付の条件は、1号被保険者であればケアが必要になった理由を問わず給付されるが、2号被保険者の場合は、その原因が脳卒中、認知症等の老化に関係する特定疾病に限られ、外傷等であれば対象ではない。介護を要する状態になるのは圧倒的に高齢者になってからであるうえ、こうした給付の制約があるため、40~64歳の2号被保険者は介護費の3割を負担しているが、給付全体の3%しか受けていない。

第3に、給付の形態については、現物(サービス)に限定し、現金による給付を設けなかった。すなわち、給付は法人格を有し、常勤者が一人以上勤務する「指定事業者」が提供するフォーマルなサービスに限られ、家族・隣人・有償ボランティア等によるケアについては保証しなかった。その理由は、もし現金での給付を認めれば、低い給付額であっても、嫁は介護にますます縛られることにあった。

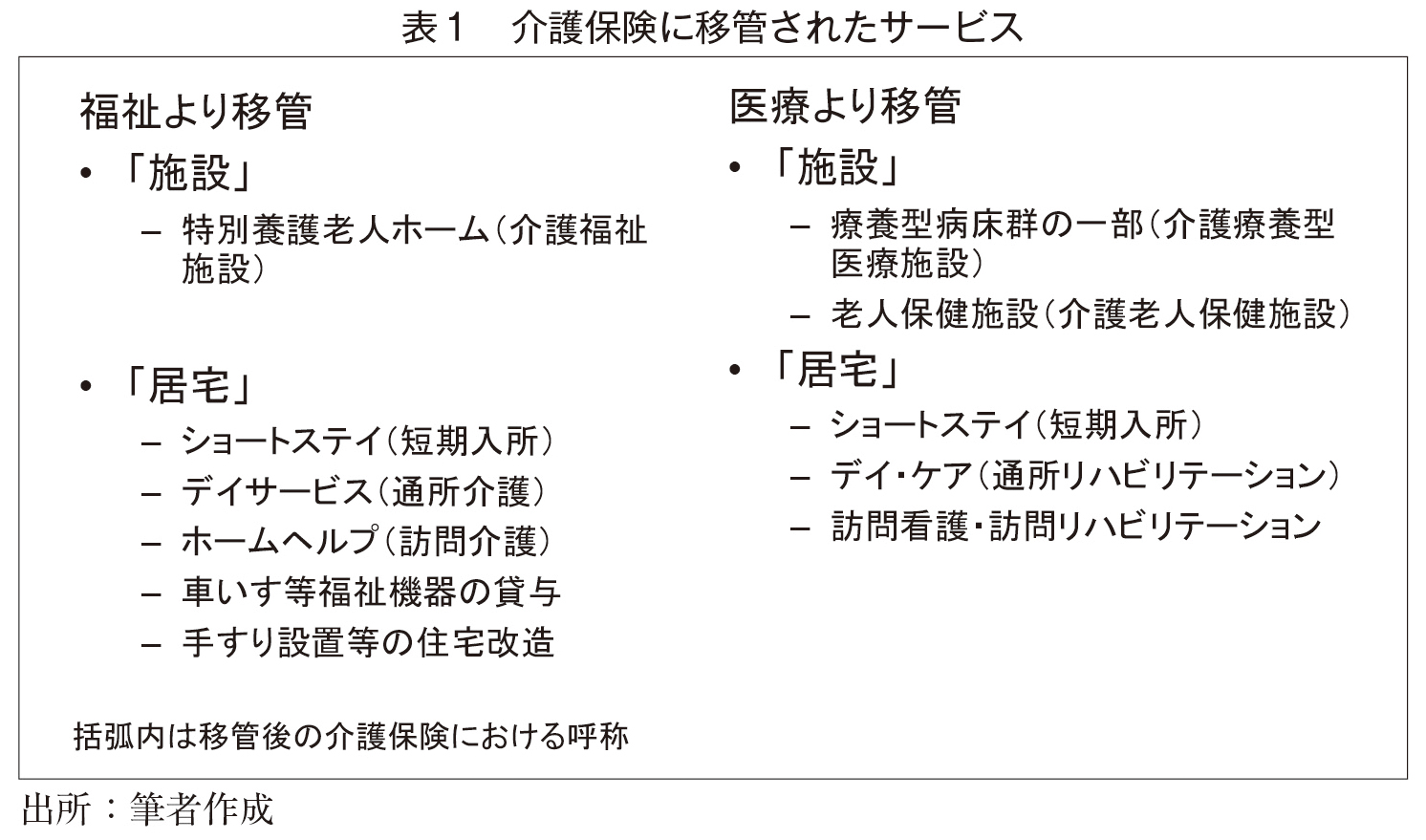

第4に、サービスの内容については、表1で示す福祉の措置と医療保険のサービスが移管された。「施設」は特養、老健、病院である介護療養型医療施設の3つであり、開設者は社会福祉法人や医療法人等に限定された。これら以外のサービスは「居宅」に分類され、NPOや営利法人等の参入を幅広く認めた。「居宅」の中には有料老人ホーム等の施設も「居住系施設」として含まれている。なお、新規だけでなく、既存の有料老人ホームや家政婦看護紹介所も介護サービス事業者として新たに指定された。

第5に、介護サービス事業所の選定については、利用者が直接選ぶのではなく、新たに設けられた介護支援専門員(ケアマネジャー(以下、ケアマネ))が行った。すなわち、ケアマネはサービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づいて各事業所を手配し、スケジュールを調整する。具体的には例えば月曜は通所介護、火曜は4~5時にヘルパー訪問等曜日ごとにサービスを決め、利用者の負担分を計算し、本人が同意すればサービスが開始される。

最後に、サービスを利用する際に1割の定率負担が導入された。これは、既存のほとんどの利用者にとって負担増になった。というのは、福祉における利用料は所得水準によって異なっていたが、措置制度の下では利用者は低所得者に偏っていたため、全体の7割は何も負担していなかったからである。また、医療保険における高齢者の負担も、当時入院は1日1,000円、外来は1回500円の定額負担に留まっていた。

5. 要介護度と支給限度額

介護認定は、福祉の措置と異なり、本人の身体と認知の機能だけで評価され、収入や家族の介護能力を問わない。しかし、保険証を提示すれば医師の判断ですぐに給付が始まる医療保険と異なり、認定を受けないとサービスは開始されない。また、給付は各段階の「支給限度額」までであり、それ以上のサービスを望む場合には全額私費で支払う「混合介護」が原則的に認められる点も医療保険と異なる。

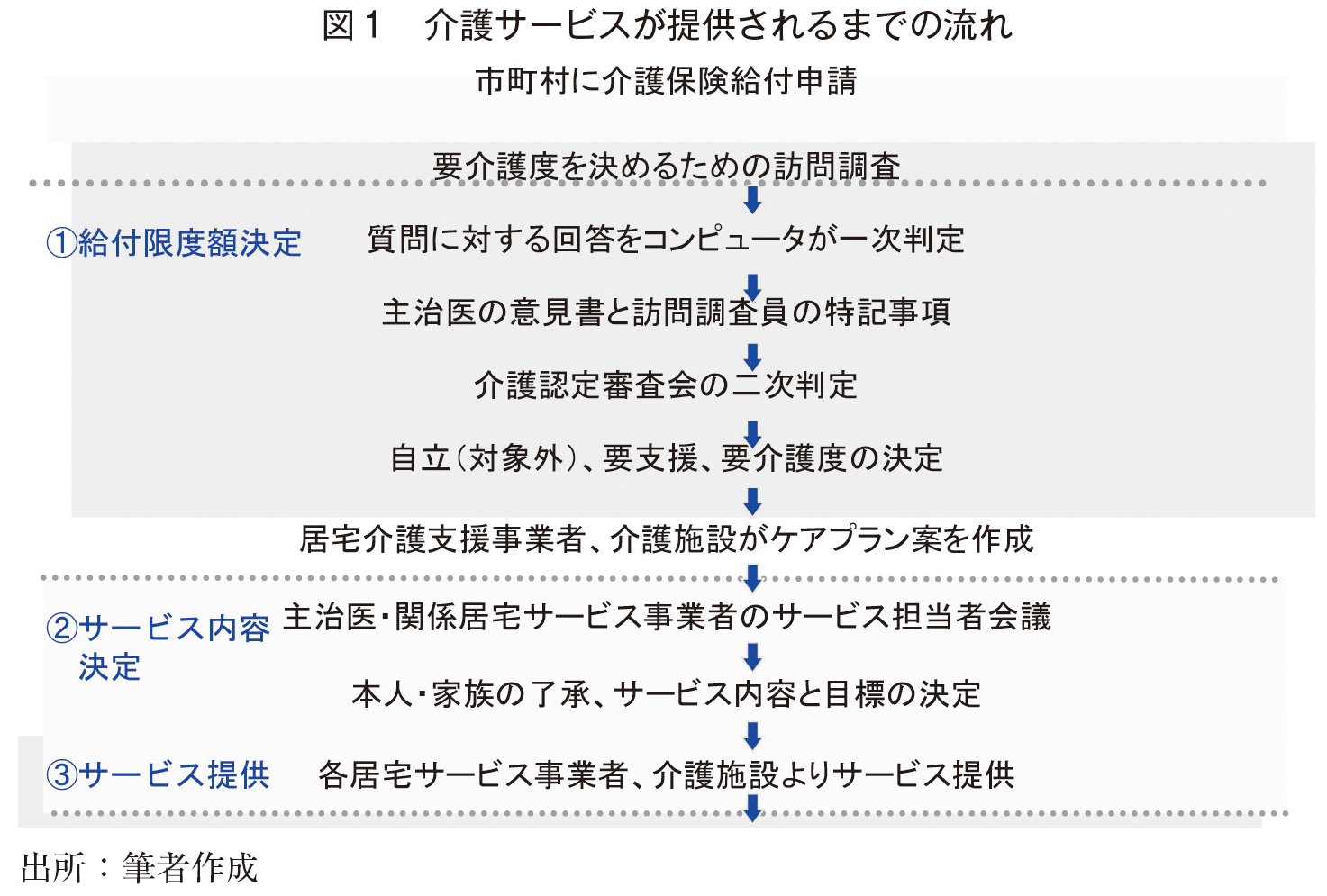

介護保険の保険者となった市町村には、ドイツの保険者のように認定業務を任せることのできる専従の医師、看護師はいなかった。そこで、訪問調査員を促成し、同調査員でも対応できるような85項目(その後74項目に改まる)の簡便な質問表と、その結果をコンピュータに入力すれば、要支援・要介護の6段階、及び給付対象外の「非該当」に分類するソフトがそれぞれ開発された。こうした質問表とソフトは、特養の入所者約3千人の状態と提供されたサービス内容の分析によってソフトが開発されたのである。

その結果、図1に示す流れに沿って、申請者を「非該当」か、給付の対象となる要支援及び要介護の合計6段階のいずれかに認定し、各段階に「支給限度額」を規定する方法が考案された。まず、訪問調査員が訪問調査した結果を、ソフトに入力することにより一次判定が決まり、次にそれをもとに各市町村に設けられた介護認定審査会が、主治医の意見書も参考にして決めるのが最終判定となる二次判定である。

以上の制度設計の問題として、第1に福祉の措置の対象者に対してサービスを継続するために、ほとんどの申請者が該当するような基準を設けたことにある。その結果、公開されている2009年の資料では、非該当の「非該当」と判定されたのは新規申請者の2.4~5.0%(更新では0.9~1.6%)に過ぎない。つまり、申請すればほとんどの場合、介護サービスが利用できる。その結果、創設後、特に要支援や要介護1の軽度者は大幅に増えた。また、特養に広く入所できるようになったので、入所待ちが一段と増えた。

第2に、認定を決める質問表とソフトには以下の問題があった。まず、評価に用いた85項目は、例えば「ズボンの着脱」等は介助の程度によって3~4段階で聞く内容であるが、単純であるだけに評価者によってブレが生じる。すなわち、同じ状態であっても、ある評価者は「全介助」、別の評価者は「一部介助」と評価する可能性があり、また本人のその日の状態やズボンを着用していない場合の対応等も規定されていなかった。

次に、施設利用者のデータベースを用いて開発したソフトを一部修正するだけで、ケア環境が全く異なる居宅にも適用したことに問題があった。例えば認知症の場合は、施設に入所していれば見守りは集団を対象として対応できるが、居宅では個別に対応しなければいけないので、負荷は基本的に異なる。また、より基本的な疑問として、ソフトを開発した際、調査の対象となった施設には「非該当」の利用者はごく少数に留まっていたと推測されるので、「非該当」と最も軽いレベルである「要支援」を分けるロジックをどのように設けることができたか不思議である。

その後、国は一次判定の結果を、審査会の二次判定で覆す場合に順守しなければいけない点を記したマニュアルを作成し、地域による判定結果の相違が減少した。また設問項目も85より74項目に改め、ソフトも変更した。しかし、上述した基本課題は未解決のままである。

6. ケアマネの誕生

介護保険では支給限度額の範囲で、利用者はサービスを自由に選べることが基本となっている。しかし、利用者が自らサービスを手配するのは難しいので新たにケアマネという職種を設け、ケアマネが居宅サービス事業者を手配し、スケジュール等を調整する仕組みとした。その結果、ケアマネは介護保険において不可欠な役割を担うことになり、介護保険が施行される2000年までに4万人を新たに養成することが至上課題となった。

この目標を達成するためには、既存の医療福祉の従事者から促成する必要があった。そこで、医療福祉に5年以上の実務経験があればだれでも受験できる試験を設け、それに合格し、2回にわたる合計32時間のケアプラン作成等に関する研修を受講すれば、資格を付与する方法が採用された。すなわち、専門職としての教育体制を構築する余裕はなかったので、実務経験者が介護保険制度等について独学で学習したうえで試験を受け、合格のうえでケアプラン作成等に関する短期の研修会を受講すればケアマネの資格が付与された。

その結果、目標の人数は確保されたが、ケアマネの役割は当初から曖昧であった。まず、ケアマネがケアプランを作成する居宅介護支援事業所が新たに設けられた。だが、ケアマネ業務に対する報酬額は低かったので、居宅介護支援事業所を単独で開設・運営するのは難しかった。その結果、ほとんどは居宅サービス事業所に併設されたので、ケアマネは併設の居宅サービス事業所が提供するサービスを中心にケアプランを作成することが当然多くなった。

これは利益相反になるという批判もあるが、利用者は最も受けたいサービスを提供する事業所の併設する居宅介護支援事業所を選ぶので、必ずしも問題ではない。例えば通所サービスを希望するなら、翼下のケアマネを選ぶのは当然であろう。また、ケアプランが気に入らなければ変更を求めることも、また他の事業所に変わることも自由である。

より本質的な問題は、ケアマネの役割がある。創設当初は、転倒の危険性や社会的孤立等のニーズを体系的に評価する役割が強調され、これは介護保険法の目的である「自立支援」における「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる」目標の具現化でもあった。しかし、こうした役割を促成されたケアマネに期待するのは難しく、利用者もケアマネを自由に変えることができたので、利用者の要望に対応した「御用聞きケアマネ」がほとんどになった。

7. 今後の課題

介護保険は保険料に見合うサービスの拡充と、措置でサービスを受けていた者に対する継続性に留意して設計され、そのため費用を抑制するメカニズムが不十分であった。そのうえ介護費のほとんどは人件費であり、介護職の賃金は低いので介護報酬の引き下げは難しく、また高齢化の影響も医療と比べて格段に大きかった。こうした要因で介護費は増え続け、2000年の3.7兆円は2020年には12兆円になった。

こうした介護費の増加に対する対応策は限られている。第1に、1号被保険者(65歳以上)の保険料の大幅引き上げは、高齢者の所得は一般に低いので難しい。ちなみの平均保険料は、第1期(2000~02年)の2,911円から第7期(2021~23年)の6,014円の2倍の増加に留まっている。

第2に、2号被保険者(40~64歳)の保険料の引き上げである。こうした環境は、2017年度から人頭割(所得に関わらず均等に負担)から順に総報酬割(所得に応じて負担)に変わったことにより整備された。その保険料は、医療保険の保険者が徴収するので、所得水準が高い健保組合からの納付額は増え、高齢者医療費のための拠出と相まって負担は大きく増えている。

第3に、利用者の負担割合の引き上げがある。2015年より所得が高く、一定以上の資産があれば負担割合は2割負担になり、2017年度から一部の高所得者はさらに3割に引き上げられた。しかし、利用者負担を3割以上にすることは難しい。なお、高齢者の所得は一般に低いので、2割以上を負担している利用者は全体の1割に留まっている。

第4は、給付の見直しである。現在、特養等の「施設」入所者に対して、所得が低く、銀行預金等が1千万円以下であれば、居住費(部屋代等)と食費が介護保険より補足的に給付され、それが入所待ちの要因にもなっている。ちなみに、こうした補足給付はグループホームや有料老人ホーム等の場合は対象外である。そこで補足給付を廃止することも一案であるが、そうなると生活保護費から支給する必要が生じる。

以上のように、いずれの対応も財政効果は限定的である。そこで、介護保険の認定プロセスを改め、介護サービスのあり方を見直す必要がある。政府主催の未来投資会議は、2016年に「本人が望む限り、介護が要らない状態までの回復をできる限り目指します」という「治る介護」を提唱し、状態を改善することが新たにケアプランの課題となった。しかし、「治る介護」を目指すなら、サービスを受ける前の状態と、受けた後の状態を把握し、データベース化する必要がある。実は、筆者は30年間にわたって世界標準であるインターライ方式(注2)による評価とデータベースを進めてきたが、御用聞きケアプランがほとんどである。

最後に、長期ケアは医療で治すことのできない人々の受け皿として位置づけられてきたので、「改善」を目指すなら、医療との連携が不可欠である。連携には互いの情報の共有という「つながり」の段階、互いのサービスの重複を解消する「調整」の段階、そして両者のサービス「統合」の3段階がある。そして「つながり」は相互の情報提供、「調整」は必要時の接触、「統合」には多職種チームによる対応が必要である。

サービスの「統合」までが連携に必要な場合は、医療と介護の報酬を統合する必要がある。具体的には、例えば医療と介護を提供する法人に包括的な報酬を用意し、高齢者がどの場に居ても原則的に同じ報酬を支払い、サービスを提供する義務を課す。そうなれば退院支援だけでなく、悪化する前の入院を支援する体制も構築する必要が生じる。

引き受ける法人の質の担保、急性期大病院でがんの治療が必要になった場合等の包括報酬の対象外にする要件、上乗せの介護サービスを提供する方法等検討すべき課題は多い。このような統合的サービスを提供するためには人材の開発が特に重要であるが、こうした人材への投資は慢性的なマンパワーの不足に対する解決策にもなる可能性がある。

参考文献

池上直己(2017)、日本の医療と介護―歴史と構造、そして改革の方向性、日本経済新聞出版社

池上直己(2021)、医療と介護 3つのベクトル、日経BP

(注1)メディケイド(Medicaid)とは、アメリカ合衆国連邦政府が州政府と共同で行っている医療扶助事業であり、連邦政府が運営する医療保険であるメディケアと共に、1965年に創設された。

(注2)インターライ方式とは、居宅や施設で暮らす高齢者を適切にケアするために米国で開発されたアセスメント手法とケアプラン作成の指針。インターライのインターはInternationalと、RAI(Resident Assessment Instruments)との造語。

ヘルスケア

ヘルスケア