企業×地域戦略としてのOECM の可能性調査~自然共生サイトの活用とその課題~

2023年4-5月号

1. はじめに~調査の目的と構成~

2022年12月にカナダのモントリオールで開催された生物多様性条約第15回締約国会議(以下、COP15)で2030年までの世界の生物多様性保全の目標である「昆明・モントリオール生物多様性目標」が採択された。これには23の具体的目標が含まれ、中でも注目されるのが「2030年までに陸域・海域の30%以上を保全地域にする」(以下、30 by 30目標)である。

この30 by 30目標達成のカギとなるのが「OECM」である。これは、国立公園のように法的に設定される保護地域以外で、環境保全や生物多様性の維持に貢献している地域のことで、国ごとに該当地域をOECMとして設定する。保護地域とOECMを合わせた面積が30%以上となれば、30 by 30目標達成となる。日本では2020年度からOECMに関する検討が始まり、今年度から民間団体・企業や地方自治体等が所有・管理し、生物多様性に貢献している地域を「自然共生サイト」(日本版OECMのひとつ)として認定する仕組みがスタートする。

本調査は、このOECMや自然共生サイトについて、民間企業や地域(自治体・NPO)による取組方針や活用方法や課題を把握・検討することを目的としている。調査は、まず関係する概念や国内外の動向を整理し、次に民間企業や地方自治体の取組状況や課題認識をアンケートやインタビューにより把握した。そして、これから自然共生サイトを活用した環境保全が広がるための課題解決の方向性や方策を検討している。

2. 生物多様性とOECM

(1)OECMとは何か?

自然環境や生物多様性を保全する方法にはさまざまなものがある。例えば、環境に悪影響を与える特定の化学物質の使用の禁止や侵略的な外来生物に対する対策等が挙げられるが、その中でも中心的な取組みに位置づけられるのが「Area based Conservation Measure(以下、ABCM)」である。「地域(もしくは土地や面積)ベースの環境保全方法」とされるもので、特定地域の範囲内で自然保護・環境保全を図る取組みである。

このABCMにおいて主たる方法が、法的に保全を図る地域を指定し、強い開発抑制をかける自然保護区域(Protected Area(以下、PA))であり、日本では国立公園のほか国定公園、都道府県自然公園等がPAに当たる(後述)。

このPAは環境保全という観点では優れているが、課題もある。大きくは2つで、まず開発を強く抑制することから地域の拡大が難しいこと、そして、保全の主体が行政機関となることが多く、保全に関与する/できる主体が限られることが挙げられる。

この課題に対して、2010年に愛知県で開催されたCOP10において、「(自然保護を目的としていなくても)人間の適切な営みによって、結果、自然が守られている場」の重要性がホスト国の日本から提起された。この提案は、歴史的に居住・農林業等の社会経済活動が営まれながら、豊かな自然を育んできた「里山」を念頭に置いたもので、この提案をきっかけに、従来のPA以外(Other)の効果的(Effective)なABCMとしてOECMの概念が誕生した。これによって、保全地域の地理的拡大、保全を担う主体の多様化への道が広がったことから、OECMは「名古屋のギフト」とも言われている。

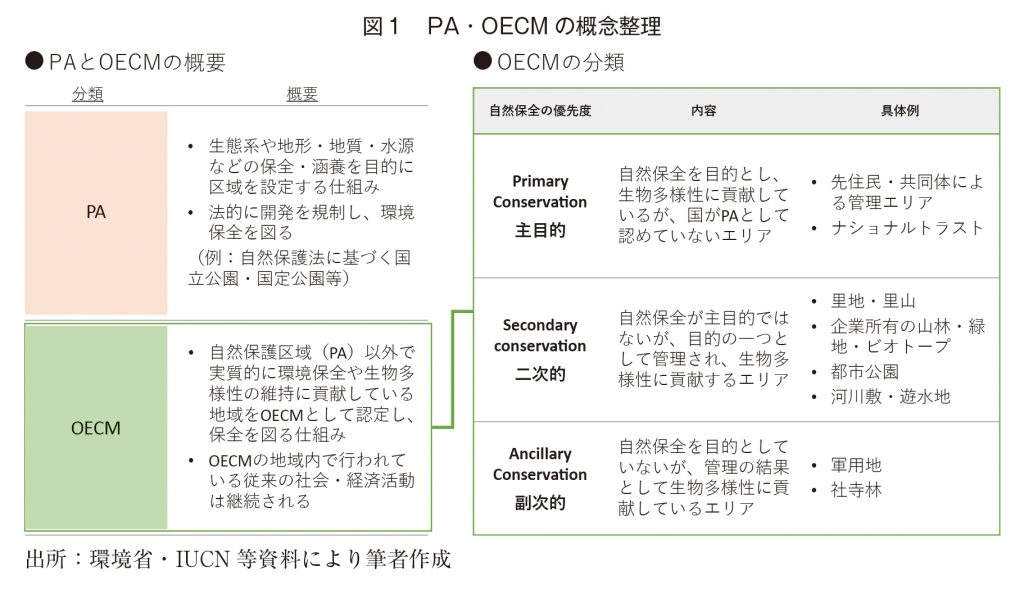

2010年に概念が生まれて以降、OECMの実現化に向けて定義や実現方法が、国際自然保護連合(IUCN)を中心に検討され、2018年のCOP14において、「(OECMとは)保護地域以外の地理的に確定された地域で、付随する生態系の機能とサービス、適切な場合、文化的・精神的・社会経済的・その他地域関連の価値とともに、生物多様性の域内保全にとって肯定的な長期の成果を継続的に達成する方法で統治・管理されているもの」という定義と認定に当たっての基本的な方針・考え方が採択されている(注1)(図1)。

(2)30 by 30目標と世界の状況

2022年12月のCOP15で採択された「昆明・モントリオール生物多様性目標」では、2030年までに生物多様性の損失を止め、自然を回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」を実現するとし、そのために30 by 30目標が掲げられることとなった。

しかし、現時点(2023年3月)では世界の陸域(内陸水域含む)については17.08%、海域(沿岸域含む)については8.26%が保全地域(PA/OECM)と報告されており、30 by 30目標達成には陸域で約13%、海域で約22%の積み増しが求められている状況にある(注2)。

① 世界各国の状況

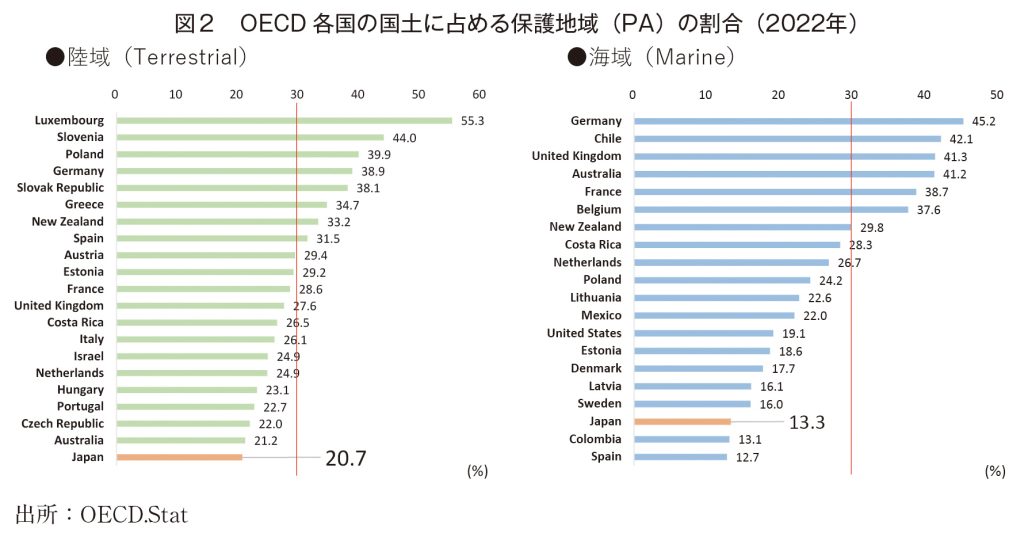

では、30 by 30目標に対する世界主要国の状況はどうか。経済協力開発機構(以下、OECD)がWDPAから加盟国におけるPAの国土面積(陸域及び海域)に占める割合を整理している(図2)。

陸域では、ルクセンブルク、スロベニア、ポーランド、ドイツ、スロバキア、ギリシア、ニュージーランド、スペインの8カ国、海域ではドイツ、チリ、英国、オーストラリア、フランス、ベルギーの6カ国において、すでにPAの割合が30%を超えている。特にドイツは陸域・海域共に30%を超え、30 by 30目標を達成している唯一の国となっている。OECD加盟国なので当然でもあるが、欧州では30 by 30目標の達成に近い水準にある国が比較的多い。

② 世界各国のOECMの導入状況

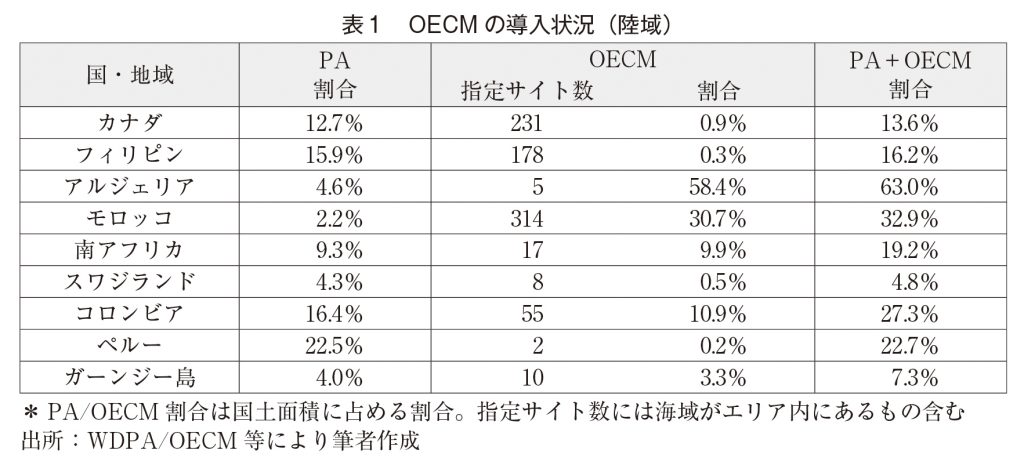

すでにPAのみで30 by 30目標を達成している、もしくは達成が見込まれる国を除けば、OECMは重要な役割を果たす。しかし、OECMの定義や具体化に向けた方針が示されたのは2018年とごく最近でもあり、現時点(2023年3月時点)で導入しているのは9つの国・地域、820サイトに留まっている(表1)。

このうちカナダは2019年にPA及びOECMの評価ツールを作成し、OECMの認定・登録を始め、カナダ先住民の居住区、軍事基地、大学研究林、畜産用の草原地帯等230サイトをOECMとして認定し、国・地域別で最も多いサイト数となっている。また、モロッコやアルジェリアのようなアフリカ大陸北部の国々では、国土面積の多くを占める文化公園、生物圏保護区、狩猟保護区等をOECMとし、国土の30%を優に超える地域を保全地域としている。フィリピンでは、国内の島々を取り巻く海域と島をつなぐ海域をOECMに指定する取組みが進められている。

このように各国で地理的条件や歴史・文化的な背景を踏まえOECMを設定しているのが現状である。

③ OECMの所有・管理状況

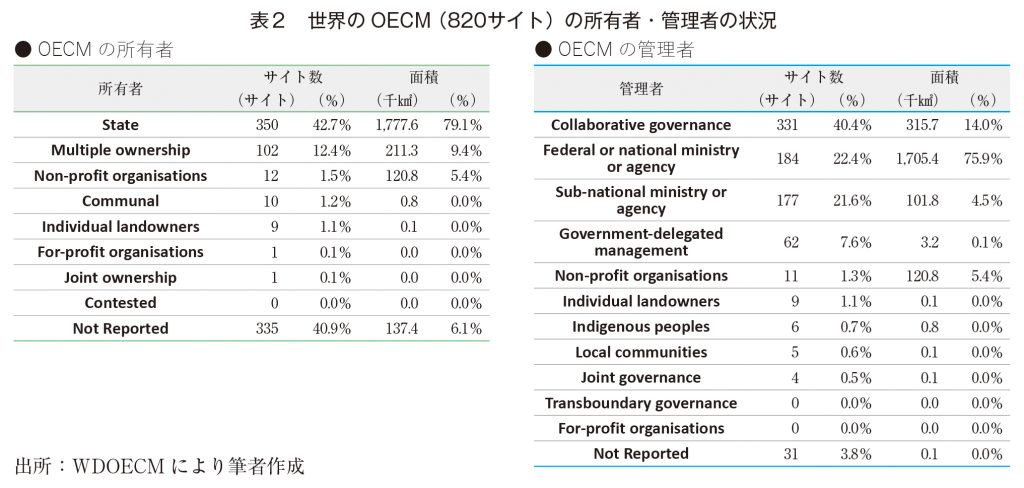

これら9カ国・地域にある820サイトのOECMについて、所有者と管理者について整理したものが表2である。

まず、所有者について、820サイトのうち4割に当たる350サイトがState(国・自治体等)であり、面積でも8割を占める。これに続くMultiple ownershipは国と自治体・NPO等が複数で所有するものであり、基本的に行政の関与が前提になっている。一方、NPOや企業が単独で所有するケースは少ないのが現状である。次に管理者についても、Federal or national ministry or agencyが面積ベースで約8割を占めるなど、所有者と同様に行政が大部分を占めている。

つまり、世界的には国立公園等のPAと同様に国や自治体等が所有・管理する土地を指定するケースが太宗を占めるのが現状である。ただし、OECMを導入しているのは9カ国・地域に留まっているため、次章でみられるように、日本が進める民間ベースのOECMというアプローチが世界に波及していく可能性もある。

3. 日本版OECMとしての「自然共生サイト」

ここからは日本に目を移し、日本における30 by 30目標について、概略を紹介したい。

まず、COP15に先立つ2022年4月に環境省では「30 by 30ロードマップ」を策定した。これは30 by 30目標の達成に向けた国内での方策・行程をまとめたものであり、同時にロードマップの実効性を高めるために「生物多様性のための30 by 30アライアンス」(以下、30 by 30アライアンス)も発足させている(注3)。また、近く策定される生物多様性国家戦略でも30 by 30は主要目標として盛り込まれることが見込まれている。

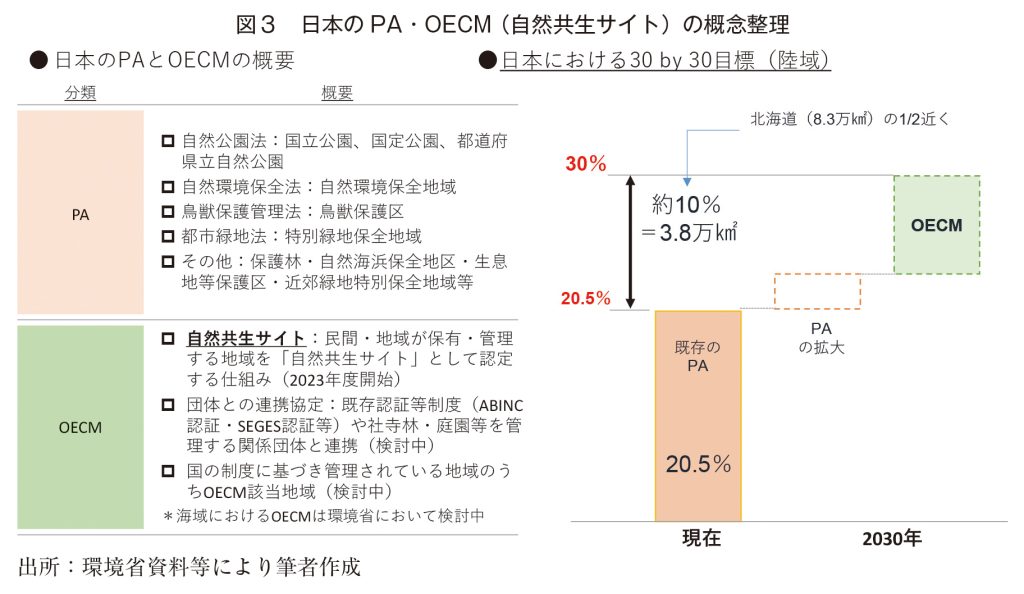

次に、日本の保全地域の状況だが、現在、環境省によると陸域の20.5%、海域の13.3%がPAとして保全されている。つまり陸域では約10%、海域では約17%を積み増していく必要がある。陸域の約10%は面積では3.8万㎢であり、北海道(8.3万㎢)のおよそ半分もの面積を2030年までに新たに保全地域にしなければ、30 by 30目標は達成できない(図3)。

この保全地域を増やすためには、PAの拡大だけでは難しく、OECMの存在が重要となる。日本では2020年から検討が始まり、2023年度から日本型OECMの一つとして「自然共生サイト」の認定がスタートする。これは、企業や地域(自治体・NPO等)が管理する土地について、「生物多様性の保全に貢献している」として専門家が評価した場所を、環境省が「自然共生サイト」として認定する仕組みである。認定された「自然共生サイト」(PAを除く)はOECMとして国際的なデータベース(WDOECM)に登録され、日本の保全地域として30 by 30目標の達成に直接貢献することになる。具体的には、企業が管理する森林・工場緑地・ビオトープ、自治体が管理する公園、NPO等による里地・里山等が候補として挙げられる。

この日本型OECMとしての「自然共生サイト」は、既存の海外におけるOECMと比較すると特徴がはっきりする。先述の通り、海外のOECMは行政の所有・管理によるサイトが大部分だが、日本の「自然共生サイト」は、企業や地域(自治体・NPO等)が管理主体となる。2022年度に「自然共生サイト」の認定試行が実施され全国で56サイトが対象となったが、そのうち企業が管理するサイトが全体の7割(38サイト)を占めているように、企業の存在感は強い(自治体が4サイト、NPO等の団体が13サイト)(注4)。このように企業が管理主体となるOECMは世界に類例がなく、日本ならではの取組みといえる。

4. 自然共生サイトに関する企業・地域の取組み

自然共生サイトの管理主体は、基本的に企業や地域(自治体・NPO等)となるが、これら主体にとって自然共生サイトはどのような意味を持つだろうか。一義的には、生物多様性への貢献だが、企業や地域の価値向上にもつながれば、より環境保全の活動が活発になることも期待できる。そこで本調査では、30 by 30アライアンスに加盟する民間企業に対するアンケートと地方自治体へのインタビューを実施し、取組状況・方針や活用方策・課題について把握を試みた。

(1)民間企業アンケート

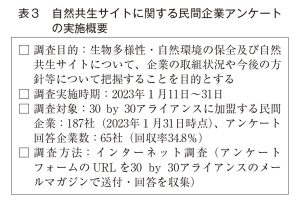

アンケート調査の実施概要は表3に示した。以下では調査結果の概要を紹介したい。

① 自然共生サイトへの取組み意向

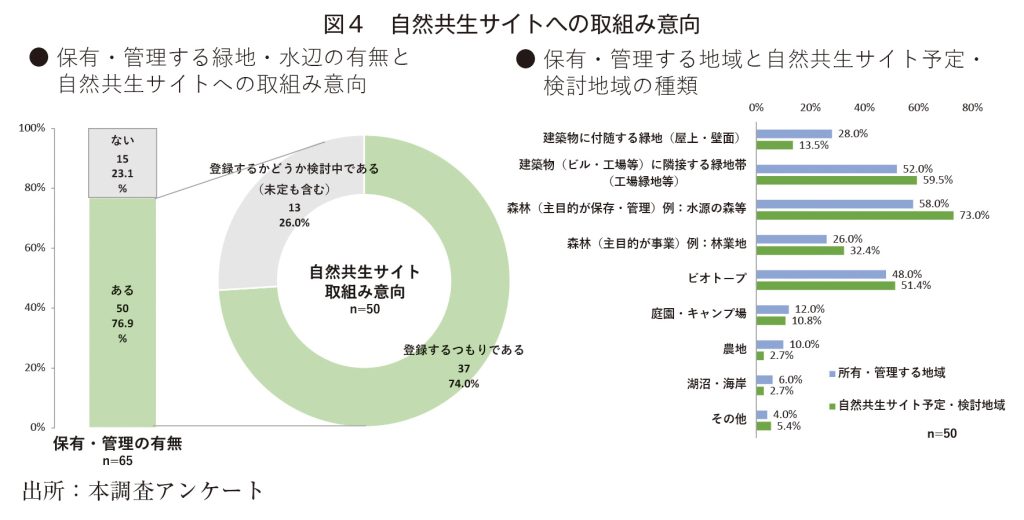

30 by 30アライアンスに加盟する企業は基本的に環境保全に対する意識が高いと考えられるが、回答企業(65社)の半数以上(37社)が認定取得を予定するなど自然共生サイトにも高い関心を持っていることが確認された。また、自然共生サイト予定エリアとしては、「森林(主目的が保存・管理)」(73.0%)、「建築物に隣接する緑地帯」(59.5%)、「ビオトープ」(51.4%)が多く挙げられた(図4)。

② 自然共生サイトの活用について

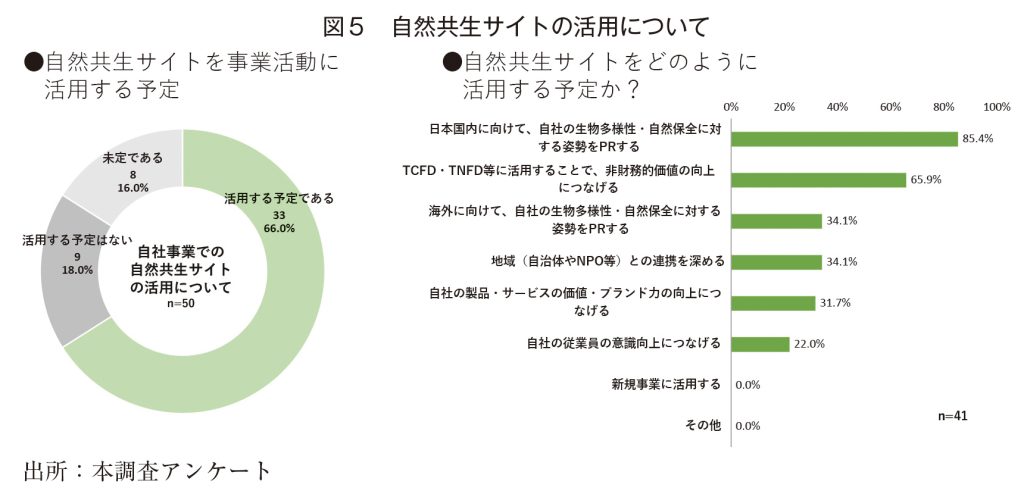

自社で保有・管理する緑地・水辺地域がある50社に、自然共生サイトを事業活動に活用する予定をたずねたところ、「活用する予定である」が66.0%(33社)であった。

具体的な活用方法については、「日本国内に向けて、自社の生物多様性・自然保全に対する姿勢をPRする」(85.4%)が最も多く、次いで「TCFD・TNFD等に活用することで、非財務的価値の向上につなげる」(65.9%)のように、自社の環境保全に対する姿勢を発信する手段として自然共生サイトの活用が検討されている(図5)。

③ 自然共生サイトに関する課題

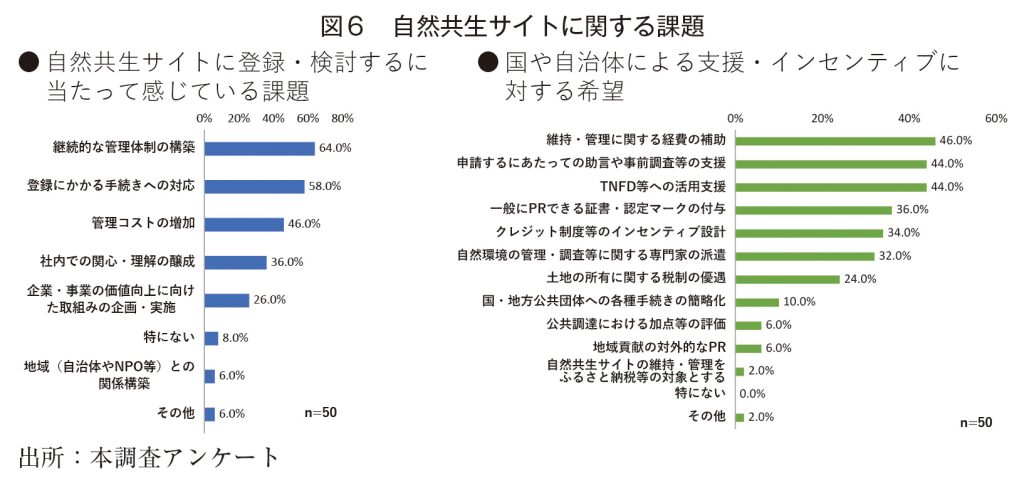

自然共生サイトへの登録・検討に当たっての課題としては、「継続的な管理体制の構築」(64.0%)、「登録にかかる手続きへの対応」(58.0%)、「管理コストの増加」(46.0%)など、登録から維持・管理について負担するコストに関するものが多く挙げられた。

これらの課題に対応し、企業が行政に求めるサポートとしても、「維持管理に関する経費の補助」(46.0%)、「申請するにあたっての助言や事前調査等の支援」(44.0%)が多く挙げられている。また、自然共生サイトの活用に関連して、「TNFD等への活用支援」(44.0%)、「一般にPRできる証書・認定マークの付与」(36.0%)なども重視されている(図6)。

④ 環境保全に関連した地域との連携

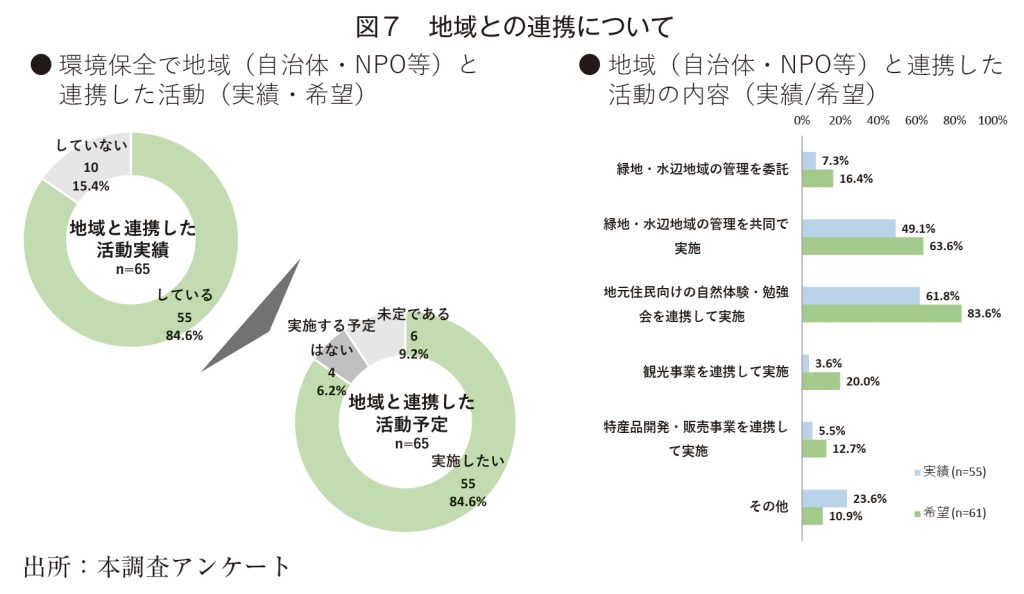

生物多様性・自然環境の保全の観点から、自治体・NPO等の地域のステークホルダーとの連携状況についてたずねたところ、すでに「実施している」企業が55社(84.6%)と大部分を占め、今後ついても同じく55社が「実施したい」と回答した。具体的には、「地元住民向けの自然体験・勉強会」、「緑地・水辺地域の共同での管理」が実績・希望ともに多く、観光事業や特産品開発・販売事業のような一定の収益を目的とした事業については、比較的関心が低い結果となった(図7)。

(2)地方自治体インタビュー

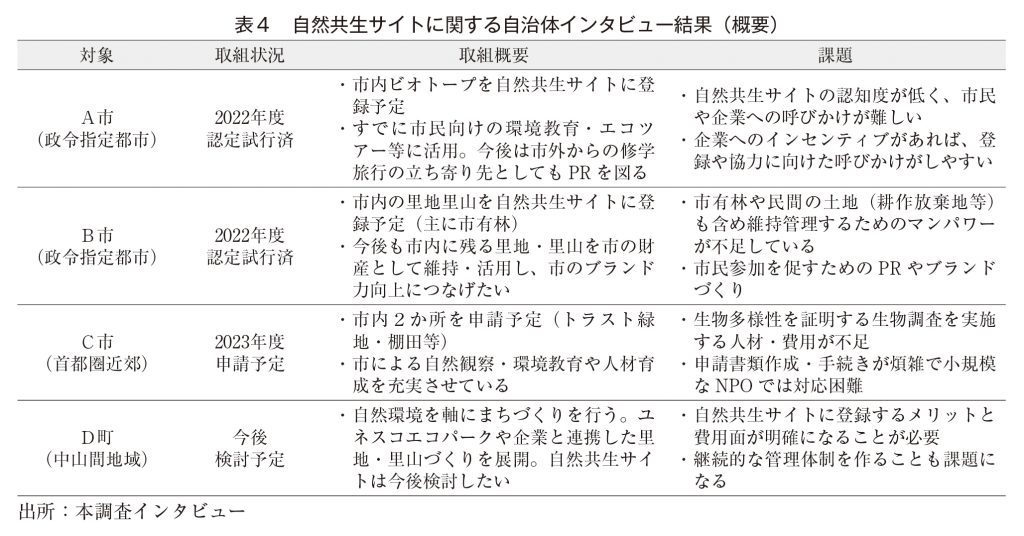

2022年度の自然共生サイト認定試行では、地方自治体が管理する4サイトが対象となった(北九州市・神戸市・静岡市・横須賀市)。このうち2市と30 by 30アライアンスに加盟する自治体2市町に対し、自然共生サイトに関する取組状況や課題についてインタビューを実施した。表4がインタビュー結果の概要である。

5. 今後の自然共生サイトについて

今回、アンケート及びインタビューの対象とした企業・自治体は、30 by 30アライアンスに加盟していることもあり、自然共生サイトへの関心は高く、2023年度の認定スタートに向けて期待が持てる結果となったが、問題点も浮かび上がっている。

特に自然共生サイトへの登録や維持管理にかかるコスト(専門的な書類作成とその基礎となる生物調査等)は、モニタリングへの対応もあるため増加が見込まれ、これに対して国からの支援を求める声が、官民問わず聞かれている。とりわけ自然共生サイトは民間の参加を促す仕組みのため、コストを上回るメリットの有無が成功を分けるブレークスルーポイントとなる。これへの対応として、以下で示す「自然共生サイトの価値づけ」「経済的インセンティブの設計」「企業・地域による活用方法の検討」の3つが重要と考えられる。

(1)自然共生サイトの価値づけ

企業アンケートでは自然共生サイトの活用として、国内におけるPRに活用するという回答が多く寄せられた。このPRに活用する場合、そもそも自然共生サイトについて、一般の人々の認知度が低ければ、その効果は低いものとなってしまう。そのため、環境省を中心に各種メディアの活用、学校教育での取り扱い、認定マークの普及等によって認知度や評価を高めるための取組みを積極的に展開する必要があるだろう。

また、国際的には生物多様性を始め自然関連財務情報開示タスクフォース(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures:以下、TNFD)との関係が重要である。TNFDは企業活動における自然への依存や負荷関係とその対応について情報開示を求めるものだが、現時点で企業が自主的に行う自然保全活動やOECMについての言及はない。世界的に民間企業によるOECMの例はほぼないことから議論されにくいことに加え、そもそもOECM等の自然保全活動をTNFDの視野に入れることに反対する意見も多く存在している。このような状況において、日本から企業によるOECMについてTNFDの枠組みの中で評価が得られるようアプローチすることが重要であろう。

(2)経済的インセンティブの設計

環境省では、自然共生サイトに関する経済的インセンティブを検討する場として、有識者らによる「30 by 30に係る経済的インセンティブ等検討会」を設置している。ここでは、いくつかの方法論(注5)が検討されているが、特に貢献証書制度として、実施主体を支援する第三者が経済的支援等と引き換えに、貢献証書の発行を受ける仕組みについて議論が交わされている。この仕組みは、実施主体においては経済的支援等が受けられるメリットがあり、支援者には生物多様性保全に対する貢献をPRできるメリットがある。

他方で、支援者における貢献証書のメリットには未知数なところもあり、TNFD等への対応も不確定な状況にある。また、そもそもサイトの効果や評価を定量的に可視化する自体に困難な面があり、それは、同時に支援の効果を客観的に示しにくいという側面も持つ。このことは、ひいては、実施主体の“見せ方”によって、支援の集まり易さが影響を受けてしまう懸念も生じさせる。

なお、世界的には、経済的インセンティブの一つのあり方として、生物多様性オフセット・バンキング及びクレジット取引について関心が持たれている。しかし、生物多様性においてオフセット(代償)という考え方自体が馴染まないことや、自然資本の価値を定量的に表すことの難しさ等から実効性のある取組みは未だ普及していない。

貢献証書制度にはオフセットの考え方はないが、定量化の問題は、同じく当てはまるところがある。そうした意味で、制度設計には困難さも伴うが、一方で、企業等によるボランタリーな取組みという日本特有の制度設計は、生物多様性の価値の評価・定量化に関する知見・技術を発展させる推進力にもなり得ることから、日本がこの分野をリードできるよう活発な取組みがなされることを期待したい。

また、金銭的なものだけでなく、人的な支援についても同等に重要な意味合いがある。個々の自然共生サイトの性質にもよるが、維持管理には、多くの担い手が必要となるケースが多く、マンパワーを集めるには、各サイトの情報発信やコーディネーションの機能が必要となる。実施主体による自助努力も必要ではあるが、関心を持つ人・組織とつながる機会の提供やマッチングについても、公的な後押しが求められる。

上記のようなインセンティブは公的な制度設計だが、民間ベースでも例えば金融機関が実施する環境格付融資やグリーンビルディング認証等において自然共生サイトを評価項目として導入するなど、民間も巻き込んだ取組みを進めていくことも重要であろう。

(3)企業・地域による活用方法の検討

自然共生サイトの価値づけや経済的インセンティブの設計は、行政(環境省)が主体として検討・実施することが必要だが、これらが整えば、保有・管理主体である企業・地域サイドが、生物多様性を棄損しない範囲内で、率先して自らの価値向上に自然共生サイトを活用する方法を検討していくことが求められる。

企業であれば、自社商品のブランド力の向上に自然共生サイトを活用することができるだろう。例えば、水源の森を保有・管理する企業が、自社の飲料製品の価値向上につなげることや、ビル敷地内の緑を自然共生サイトとし、物件価値の向上を図ることが考えられる。また、地域(特に自治体)であれば、修学旅行などの学習旅行への活用、良い住環境のアピールに活用し移住・定住につなげていくこと等が考えられる。さらに、企業と地域サイドが連携して、観光・学習等のサービスや新たな商品を展開できれば、自然共生サイトの維持管理の円滑化・コスト削減とブランド力の向上がともに実現するなど理想的な展開ともなり得るだろう。

6. おわりに

先述したように日本の自然共生サイトは、民間が実施主体となることが期待されている。これは世界で類例がなく、日本の自然共生サイトの取組みは大きなチャレンジと位置づけられているが、これに成功すれば、日本発の取組みとして民間による環境保全が世界に広まり、30 by 30目標の達成に大きく貢献するだけでなく、世界の環境保全のあり方が一変する可能性もある。生物多様性に対する世界の関心が日増しに向上するなか、自然共生サイトの成功に向け、日本国内だけでなく、グローバルな視点で取り組んでいく必要があるだろう。

本調査の実施に当たっては、環境省を始め民間企業・地方自治体等、多くの方々にご協力いただきました。深く御礼申し上げます。

(注1)OECMの定義は「A geographically defined area other than a Protected Area, which is governed and managed in ways that achieve positive and sustained long-term outcomes for the in situ conservation of biodiversity with associated ecosystems functions and services and where applicable, spiritual, socio-economic, and other relevant values」であり、ここでは環境省による日本語訳を記載している。

(注2)国際連合環境計画 世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCMC)によるProtected Planet(https://www.protectedplanet.net/en)を2023年3月3日に確認したもの。UNEP-WCMCでは世界各国のPA/OECMのデータベースであるWorld Database on Protected Area/OECM(WDPA/OECM)を作成、Protected Planetで公開している。OECDではWDPAから加盟各国のデータをOECD.Stat(https://stats.oecd.org/)で整理・公開している。

(注3)2023年3月10日時点で400団体・個人が参加(うち企業198団体、自治体37団体、NPO等105団体)。事務局は環境省に置かれている。

(注4)環境省「自然共生サイト認定の試行協力サイト一覧」をもとに協力団体(管理者)について「企業」「NPO等」「自治体」に分類した。

(注5)企業版ふるさと納税の活用、補助金、他制度との連携等(税制優遇、許認可申請等手続きの負担軽減等)、専門等の人材派遣、寄付等の促進(基金の設立)、認定マークの付与などが議論されている。30 by 30目標という国家的目標への貢献という点で、維持管理コストに対する一定率・額の補助金支給は理にかなっていると思われる。

環境・SDGs

環境・SDGs