『日経研月報』特集より

多様な人材が活かされる公平な社会を目指して~アメリカ社会のPros & Consからの考察~

2022年9月号

はじめに

コロナ真只中の一昨年、20年間暮らしたカリフォルニアを離れて、日本に帰国した。70年代、90年代に加え、3度目のアメリカ滞在となった2000年代の20年間は、自分の歳や、アメリカ社会の中に生活者として根ざしたことゆえかもしれないが、70年代、90年代に見ていたアメリカとは違う顔が見えるようになった。2001年9月11日を境にアメリカが大きく変わったのかもしれないし、地層の中に脈々と存在していたものが耐えきれず滲み出し、溢れ出た面もあるかもしれない。いずれにせよ、若々しく、活力と自信に溢れていたかつての「青春大国」は、「ミッド・ライフ・クライシス」に陥って抜け出せないでいるような印象がある。

それでも、超高齢化社会が目前に迫り、若者は未来を楽観できず、いまだに抜けられないデフレの中、ゼイゼイと閉塞感に喘いでいるような日本から見れば「ミッド・ライフ・クライシス」の方がまだ救いようがあるように思えてしまうかもしれない。アメリカでは、という論調は日本の経済社会体制について批判的に語る議論の中に常に見え隠れしてきた。内外にさまざまな危機が顕在化するなか、日本が変えなければならないことは多々あるであろうし、必要な変革の指針として、日米比較をしつつアメリカの事例を見ることは有意義なこともあるが、実態や文脈を踏まえ括弧付きで見る必要がある。

「外」であるアメリカを体験してきたからこそ、「内」である日本の良いところ、守るべきところが見えるかもしれないという想いから、本稿では筆者が暮らしたカリフォルニアで見聞き経験した教育事情や働き方をご紹介し、人材育成(初等中等教育、高等教育、社会人の各レベルで)に必要な視点を提供したい。

1. 究極の地方分権が生み出す均一な高SES学区(注1)と固定化する教育地域格差

昨今日本でも関心が高まっているSTEAM(注2)教育だが、その先進的な事例としてアメリカのシリコンバレーにおける事例が紹介されることが多い(注3)。筆者の息子達が通った小学校でも、例えばNASAとの提携により、雲を観察する衛星からのデータを読み取る機器を学校の校庭に設置し、データの読み取り、レポートの作成、プレゼンテーション資料の作成、といった授業が行われていた(図1)。学校に隣接する広大な敷地には、開拓時代に築かれたRanch(農園)の跡地として保全されている自然農林があり、歴史の授業の一環として、当時の生活習慣を実体験する授業なども行われた。息子達がこのような理想的な小学校生活を送った学校は公立であるが、シリコンバレーの公立学校が全てこのような最先端の教育を行なっているかといえば、そうではない。STEAM教育はおろか、国語や算数、理科といった基礎科目のみで、音楽や体育、美術などの授業がないところも多い。

連邦制のアメリカでは州政府の権限が極めて強く、特に教育に関しては基本的には州が方針を定め、州の財政によって賄われる。カリフォルニアでは、度重なる財政難を受けて教育予算も度々削減の対象とされてきた(注4)。そこで富裕層が住む地区では、従来州政府からの財政支出で賄っていた教育サービスが削減対象となる度に、地元の特別税や親からの寄付金でサービス維持をするようになったのである。そのような学区では、特別税と親の寄付金など地元のファンドレイジングにより学区の経費の3割弱を補うという構図が常態化している。

我々が住んでいた学区には小学校が4校あったが、それぞれが年間予算50万ドルを超える財団を持ち、会長以下10名前後の役員と100名近いボランティアによって支えられている。当初は親の親睦のための細々としたグループだったようだが、なにせ50万ドル近い収入を毎年確保しなければならないので、事業運営も行う確固としたNPO組織へと変貌した。当然、学校内、学区内における発言権も大きくなり、校長や学区と二人三脚で特色ある学校作りを行う体制となっている。

しかし、このような体制は親の学歴が高く、金銭的にも時間的にも余裕があるような高SES学区で初めてできることである。こうした学区の公立学校は住民ならば誰でも通学できるが、高SESの学区は不動産価格が極めて高く、ほとんどが一軒家なので低~中所得階層の家庭が引っ越してくることは難しい。SESが均一にハイレベルであることに加え、こうした学区の人種構成も圧倒的に白人比率が高いか、学習熱心なアジア系(中国やインド系)が多く、多様性に富んだアメリカというイメージからは程遠いのである。

カリフォルニアでは、ここ20年シリコンバレーが牽引してきた未曾有の好景気のため不動産価格が高騰し、ブルーカラー層はもちろんのこと、公的セクターや教員、サービス業に携わる人々が住める求めやすい価格の家(affordable housing)が枯渇している。州政府がそうした事態を是正すべく高SES地域にアパートが建築されるよう助成金などを通じて政策誘導を試みても、住民による猛烈な反対運動で計画が頓挫することが多い。その結果、高SES地域と低SES地域の差は益々拡大し、かつ固定化されてきている。

2. 熾烈で「不透明な」大学受験

ほとんどの大学が寮生活を前提としており、高校を卒業したら自宅を出ることがデフォルトであるアメリカにおいて、高SES学区に住む家庭の最終目的地は難関トップ大学への入学となる。そして大学受験のシステムを見ると、SESが世代を超えて固定化されていく実態がよく分かる。

よく知られている通り、アメリカの大学受験は一般的には試験の点数で決まる日本の受験と違い、GPA(注5)内申点、SAT/ACTといわれる全国統一テストの成績といった学力に加え、複数のエッセイ、スポーツや課外活動などをアピールする履歴書などのパッケージを各大学のアドミッションに送って選抜される。従って、高校3年生になってから受験勉強を始めるのでは遅いのである。定量的数値である内申点や全国統一テストの成績については限りなく満点であることが求められる。しかも高校4年間の累積GPAであるから、高校入学と同時に勝負は始まる。毎晩夜中まで宿題に追われていた息子の生活は、昔、アメリカの青春ドラマで観た楽しげな高校生のイメージとは程遠かった。

さらに、前述の通りスポーツや課外活動のアピールの必要性もよく知られていることだが、もはや学業に付随するプラスアルファというレベルではない。具体的にはスポーツであれば、自校のフットボールチームのキャプテンかスター選手、水泳や陸上の大会で優勝あるいは記録を出す、トラベリング・チームといわれる全国あるいは州大会などに出場するサッカーやラクロスチームの一軍選手として活躍する、オリンピック選抜チームに呼ばれる、といった具合。そのため、小中学生の頃から個人レッスンのためのコーチをつけてトップチームや一軍選抜を狙うというのは日常的な光景であった(注6)。あるいは、野球、サッカー、フットボールといった花形スポーツは諦め、アーチェリーやフェンシングといったマイナーなスポーツで勝負する、あるいはインドの伝統的な踊りの段階的検定試験を制覇する、という冗談なのか本気なのか分からない話も聞いたものである。

課外活動のレベルにも拍車がかかっており、地元でボランティア活動に参加するなどというレベルでは箸にも棒にも引っかからないという状況である。5年ほどハーバード大学の卒業生として地元からの受験生の面接に携わった友人は、5年間で唯一受かった生徒は、バークレー市でホームレスの人々を助けるための政策立案に関わっていたということだった。

移動の全てが車であるアメリカでは、上記のようなさまざまな活動は16歳になって免許を取るまで全て親がかりである。費用はもちろんのこと、片親が働かなくても生活が済むので送り迎えができるような(あるいはフルタイムのベビーシッターを雇用出来るほどの高給を稼ぐ)家庭でなければこなせるものではない。

さらには、このような超人的な履歴を積み上げてもレガシーの強みには勝てないことも多い。レガシー選好(Legacy preference)とは、親などの親族が卒業生にいる生徒(レガシー生徒)が優先的に合格することである。例えばハーバード大学の学生新聞は、2014年から2019年の一般学生の合格率は6%だったが、レガシー生徒に関しては33%であったと非難している(注7)。スタンフォード大学では一般的には4.7%の合格率だった年に、レガシー生徒の合格率はその3倍だったという記事もある(注8)。20年、30年前のこれらエリート大学がほとんど高SESの白人であったことを考えれば、レガシーもまたSESを固定化させる社会装置といえる。

3. リカレント教育が生み出すセカンド・チャンス

このように熾烈な大学受験を経て一流大学に進学し、有名企業に就職するという夢を親子揃って必死に追い求める背景には、アメリカにおける貧富の差が激しく、Winner takes it all(勝ち組が全てを持っていく)が浸透している社会の存在があり、年々その傾向は激しくなっている。しかしその一方で、Winnerへの途が複数存在することもアメリカがアメリカたる所以ではないかと思う。

個人的な話だが、夫も高校時代の成績は捗々(はかばか)しくなく、学費が払えるような家庭環境でもなかったので軍に4年間入隊し、除隊後2年間コミュニティ・カレッジ(注9)に通ったのちにバークレー大学へ編入している。息子の通っていた高校における大学受験の熾烈さは前述した通りだが、300人前後の卒業生の中には毎年10%程度はコミュニティ・カレッジへ進学する生徒がいた。もちろん、受験競争に打ち勝って、トップ大学に入る学生はもてはやされ、コミュニティ・カレッジを選択する学生が引け目を感じるカルチャーは存在する。しかしながら、コミュニティ・カレッジの存在は、高校から大学、というストレートなルートを歩めなかった学生だけでなく、学び直したい社会人や移民などにセカンド・チャンスを与える有意義な入り口として存在している。

就職に関しても、前述したように上位ランキングを占める大学などでは、いわゆるGAFAや金融系のエリート企業、コンサルティング会社など、入社競争率の激しい企業を目指す学生も多いが、新入社員として入社した企業にリタイアするまで在職すると考える学生は皆無であろう。従って、大学卒業前に希望していた会社に入れなくとも、それほど悲壮感はないし、とにかくスキルアップが見込める会社であれば、場所にも規模にもあまりこだわりがない。仕事をしてみて自分に合わないと思えば、大学院などに入り直して別の道に進む社会人も多い。ビジネススクール、ロースクールなど、プロフェッショナル・スクールが充実していることも、リカレント学習を促す要因の一つである。

筆者が通ったハーバード大学ケネディ・スクールはそうしたプロフェッショナル・スクールの一つだが、弁護士から教育関係の仕事への転身を目指す学生、医療体制への疑問からヘルスケア関連の行政を学びにきていた医者、国際政治・安全保障体制の研究者への道を目指す空軍の将校、といったバラエティに富んだ学生が集まり、州や連邦政府から派遣された職員、発展途上国のエリートなどと交わった。こうした場では、知識の吸収だけでなくネットワーキングも盛んに行われ、さまざまなキャリアルートを可視化することができた。

4. 営利追求に背を向ける第三の途

多様なキャリアルートが存在し、より良い待遇を求めて大学卒業後に複数回キャリアチェンジをすることも珍しくないアメリカだが、水が高いところから低いところへしか流れないのと同様、ハイクラス(時間に終われ、プレッシャーが高いが、それに見合う給料も支払われる)のキャリアから「降りる」キャリアチェンジが主流であり、逆は難しい。十分稼いだプロフェッショナルも、営利追求に全てを捧げる生活に燃え尽きた人も、大学卒業後に企業に勤めて金儲けをすることに反発を感じる学生も、「降りる」先として一様に吸い寄せられるのがNPO(Non-Profit Organization)分野といえる。

アメリカには芸術、学術、教育、社会問題、イデオロギーなど実にさまざまな分野にわたるNPO団体が存在する。税制法上、数枚の申請書だけでNPO団体を作ることができ、そうした営利団体への寄付は税額控除の対象になるので、富の再配分を税金を通してだけではなく、市民が自ら自分の関心に応じて行う仕組みといえる。大学や病院、シンクタンクといった重量級のものから、政府では目が行き届かない、民間では手を出さない、痒いところに手が届くようなニッチな分野まで、多様な団体が生まれ育ってきた結果、直近のデータでは、2006年から2016年の間にNPOの雇用は約17%増加し(同時期の製造業の雇用増は約5%)、2017年時点では小売業、宿泊・レストランサービス業に次いで三番目に大きな(注10)雇用セクターとなっている。

税法上NPOが生まれやすい仕組みがあるとはいえ、これだけ大きなセクターになった背景には、社会のことでも政治のことでも、嫌なものにははっきり嫌と言い、おかしいと思ったら即行動に移す気質の人が多いことが挙げられるのではないだろうか。歴史的にも政府を信頼せず、自分のことは自分で(take matters into your own hands)、という個人主義が徹底しており、大組織から離れて身近な社会課題に取り組む人々を生み出す土壌がある。18世紀にフランスの歴史家アレクシス・トクヴィルが「市民の関心を公共の利益に向け、その実現のためには相互の絶えざる協力が必要であることを市民に理解させるには、だから、小さな事業の管理を委ねる方が、大きな事業の指導を任せるよりもはるかに役に立つ。(注11)」と評した市民社会がまだ活きており、複雑な社会課題が次々に押し寄せるなか、そのような課題に立ち向かう市民と社会のあり方として指針となろう。

5. 日本に引き寄せて考える

(1)全国一元・画一教育が担保するもの

筆者は前述の教育財団において会計担当役員から会長まで7年ほどファンドレイジングや事業運営に携り、釈然としない想いを抱き続けた。自分たちの子供は当たり前のように素晴らしい教育を受けているが、すぐ隣町には同じアメリカに生まれながら、手厚い読み書きの指導も、情操教育の片鱗も受けられない子供達が存在する。どんなに立派な建物でも基礎工事が疎かでは、上に立つ構造物が危ういのと同様、初等教育がいかに重要かは教育論の専門家でなくとも想像がつく。アメリカの中でも最も先進的な地域とされるシリコンバレーで、人生のスタート時点があまりにもかけ離れている子供達の存在は重くのしかかってきた。

一方日本では全国一元、日本のどこにいても同じ教育カリキュラムが保障されている。画一的で平均的な教育、というかつて否定的なイメージで捉えていたものがアメリカの現実を見てきた後ではかけがえのないものに思える。日本の大学受験制度も、試験当日の出来不出来が大きく結果を左右するとはいえ、アメリカのように親の財力や学歴、職歴を利用して、経歴を煌びやかにしたり、あまつさえレガシーで合否が判断される隙のない、透明性が高い黒白はっきりした基準である。

もちろん日本でも教育格差は広がっており、生まれや「SESが教育達成に、教育達成が初職に、初職が現職に影響を与える「格差の連鎖・蓄積」が起きて」いるといわれている(注12)。また、同じカリキュラムでもクラスメートや教師によって生徒の学びは大きく変わる。ブラックといわれる日本の教育現場や先生方が抱えている課題を過小評価するつもりは全くない。しかしながら、初等教育の内容の違いなどに見られるように名実ともにEquality(平等性)が危うくなっているアメリカと比べれば、少なくともインフラとしての平等な教育の機会は担保されているといえるのではないだろうか。

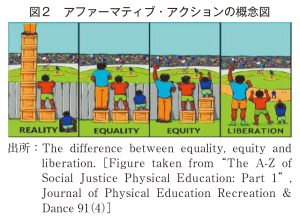

日本の子供達の平等な教育を得る権利を奪うことなく(死守する心づもりで)、そのうえで教育を授ける側にも受ける側にもサステナブルであり、社会や時代のニーズに合わせたシステムにアップデートしていくという視点が肝要ではないだろうか。その視点の一つが、Equity(公平性)の概念であり、アメリカでは社会的・歴史的な差別を受けてきた女性や黒人を入試や採用の段階で優先するアファーマティブ・アクションとして導入されている(図2)。昨今ではアファーマティブ・アクションを行き過ぎとみる白人層の反動を招いているが、日本では今少し、公平性(性差、地域差、家庭環境などの差を埋める)という視点に注目をしても良いのではないだろうか。

(2)多様性が拓く途

公平な競争がもたらす結果の一つが、多様性といえる。例えば、男女の違いが無意識のバイアスや偏見を生み出し、大学入学や就職時点で一方の性に不公平な選別が行われていないか、地方と東京との差、親の有無や親の学歴など生まれ育った環境の違いによる影響、それらを踏まえて、真に平等な競争にするための公平な選別をした時、さまざまな人材が関門を通過する可能性が広がる。同質の人材ばかりが集まる集団よりも、異質な人材が混ざりある集団においてこそ新たな価値が生まれやすいということは想像に難くないであろう。

また、日本社会が抱える閉塞感の原因の一つとして、レールが一つしか見えないことが大きいのではないだろうか。かつてより増えたとはいえ、水平に組織間、業界間を行き来することのマイナスが未だに多すぎるように思える。豊富なリカレント教育や転職先としてのNPOなどバラエティに富んだ行先の存在、ポータブルな年金制度などが制度として充実しているアメリカには、経済的・社会的に充足した人生が送れる多様な途が存在する。流動性が高い社会には、限界やリスクもあるが、適材適所で多様性が活かされる社会といえる。そのような社会こそがさまざまな価値を生み出すのではないだろうか。

東京、大企業、新卒、男性、日本人といった記号とは異なる記号:地方、中小企業、中途、女性、外国籍が、いわゆるセコンド・ベスト(代替、仕方がなく選ばれるもの)ではなく、新たな価値を生み出す源泉と認識され、そのような認識が持ててこそ初めて、数合わせではなく、これらの記号の中に埋もれる優秀な人材を発掘する、あるいは集めるためのさまざまな工夫が意義あるものとなろう。

あまりにも広大で、あまりにも重い人種問題の負の遺産のツケがあちらこちらで噴出しているアメリカと比較すれば、面積にしてカリフォルニア州とほぼ同じ日本の方が新たな舵を切りやすい。一地方都市、一企業など、できるところから始めれば、モデルケースとなって全国に広がることも容易であろう。出生率の急激な回復が見込めない間は、国民一人ひとりが老若男女問わず貴重な資源であると認識し、全ての人が自らのポテンシャルを、それぞれの立ち位置で最大限に活かすことのできる社会となることを願っている。

(注1)SES(Socioeconomic Status=社会経済的地位)とは、松岡亮二『教育格差―階層・地域・学歴』によれば「経済的、文化的社会的要素を統合した地位を意味する。」高SESを有する家庭の一般的な職業は、医者、弁護士、マネージメントコンサルタント、投資銀行・ベンチャーキャピタルなどの金融業界のプロフェッショナルなどである。

(注2)STEAM教育とはScience Technology Engineering Arts Mathの頭文字を取り、従来の理系(STEM)重視の教育に、文系的(リベラルアーツやデザイン)知見や発想も加え、分野横断的・総合的に問題解決にあたる人材を育てる教育を目指すもの。

(注3)ヤング吉原麻里子・木島里江『世界を変えるSTEAM人材―シリコンバレー「デザイン思考」の核心』

(注4)1978年に採決された条例(いわゆるProposition 13)により固定資産税の評価額を1975年の値を基本値として定め、以降年間2%の増加が上限とされた。その後のカリフォルニアの地価上昇は周知の事実だが、この条例ゆえに州財政が恩恵を預かることはなかった。その最もネガティブな影響を受けたのが州の公立学校であり、60年代には全米トップクラスといわれていた公立校のレベルが現在では最下位クラスにまで落ち込んでいる。

(注5)GPA: Grade Point Average 成績を数値化し得られた平均値

(注6)スポーツ枠での入学が横行した結果、2019年、全米を揺るがす不正入学スキャンダルが発覚した。FBIがOperation Varsity Blues (Varsity とは、アメリカの高校のスポーツチームの一軍のことを指す)と名付けた捜査が暴き出したのは、受験コンサルタントが多額の費用と引き換えに有名私立大学のスポーツコーチに賄賂を送り、当該スポーツをしたこともない生徒をスター選手と偽って入学させるという手口であった。そのほか、統一試験の身代わり受験も含めて、このコンサルタントが関わった不正入学で33組のカップル、さらにスタンフォード、イェールといった有名大学を含む11大学のスポーツコーチが摘発された。

(注7)“High Time to End Legacy Admissions/Opinion” The Harvard Crimson, October 28, 2021

(注8)Jeffry J. Selingo, “Why do colleges still give preference to children of alumni?” The Washington Post, April 7, 2017

(注9)コミュニティ・カレッジは2年間の大学であり短期大学と訳されることもあるが、ビジネスや会計学、職業教育プログラムなど実践的なプログラムの他、4年生大学への編入学のための学位プログラムも有する。州立あるいは公立の学校であり、歴史的にも低所得層の高等教育へのアクセスを担保してきた。

(注10)Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, “2020 Nonprofit Employment Report”

(注11)アレクシス・トクヴィル(松本礼二訳)『アメリカのデモクラシー 第2巻 (上)』岩波書店

(注12)松岡亮二『教育格差―階層・地域・学歴』

国際

国際