『日経研月報』特集より

持続可能な社会とモビリティ政策~欧州の「SUMP」を踏まえて~

2023年6-7月号

はじめに

日本は、大都市圏こそ、鉄道網が充実しているが、地方圏や大都市も周辺部になると、自家用車への依存が高い。公共交通の利用者は減り続け、近年は、コロナ禍もあって、バス路線の減便や廃止が進んでいる。地方鉄道のあり方も、国土交通省は地域と事業者の協議を促すなど、各地で公共交通が岐路に立たされている。

しかし、同じようにコロナ禍を経た欧州では、公共交通の復権に向けて動きが加速している。キーワードは、持続可能性である。ただし、ここでいう持続可能性は、交通事業の路線が維持できるという意味ではない。環境制約等を踏まえた社会全体としての持続可能性である。

本稿では、まず、欧州の動向を踏まえながら、日本の地域公共交通の運営を比較し、持続可能な社会の形成に向けた欧州の取組みとして、SUMP(Sutainable Urban Mobility Plan、持続可能な都市モビリティ計画)、通称「サンプ」(以下、SUMP)を紹介する。そのうえで、日本における今後のモビリティ政策のあり方を論じたい。

1. 欧州における公共交通シフト

2023年5月、ドイツでは、49ユーロ(約7,000円)で1か月間ドイツ全土乗り放題(特急列車以外、鉄道や路面電車、バス等全ての公共交通に適用)という「D-チケット(ドイチュラント-チケット)」を発売した。一方、オーストリアは、2021年10月から、1年間乗り放題の「気候チケット」を1,095ユーロ(約15万円)、つまり1日当たり3ユーロで発売している。オーストリアの方は、特急列車も含めた全ての公共交通で、オーストリア全土をカバーする。また、イギリス政府は、「グリーン産業革命」の10の方策のうちの1つとして、地方都市圏の鉄道路線の拡大・復活を明示した(注1)。

今回のコロナ禍では、欧州も日本と同様、公共交通の利用者減に直面した。燃料費の高騰の影響は、むしろ欧州の方が大きい。しかし、欧州では、自家用車から公共交通への転換を行うべく、公的資金を用いて、次々と新たな施策を打っている。国際情勢も変化するなか、化石燃料への依存を減らし、脱炭素と持続可能な社会の構築に向けた戦略(グリーン・ニューディール)を加速させているのである。

ちなみに、ドイツは、D-チケットの導入に向けて、2022年の段階で、交通大臣は年間15億ユーロ(約2,100億円)を用意する発言をした。オーストリアは、気候チケットの導入に際し、2021年に2.4億ユーロ(約340億円)の予算を確保した。なるほど、相応の公的支援に基づく政策である。日本で、公共交通の「赤字」を縮小させるために、値上げが行われ、さらなるサービス削減が続いているのとは異なる。もっとも、日本の場合2022年度の二次補正予算だけで、ガソリン価格等を抑えるために、石油元売り会社に3兆円以上の支出が計上された。明らかに政策の方向性が違う。

2. 地域公共交通を公的に支える意味

日本の場合、公共交通は、民間事業者が運賃の収入で全ての費用を賄う商業輸送が原則である。地下鉄やバスで公営事業者が行うケースもあるが、これとて原則は独立採算であることに変わりない。メディア等も含め、公共交通の問題は「赤字」ということで取り上げられることが多い。

これに対し、今日の欧米先進国では、日常生活を支える地域公共交通は商業輸送ではなく、地域にとって必要な「公共サービス(public service)」と位置付けられる。したがって、運賃収入だけでは経費が賄えないということを前提に、都市や地域の政策に従った公的資金が提供され、交通事業が運営される。そもそも、商業輸送で地域公共交通を担っている国は、日本以外にはあまりない。

また、自家用車は、環境面でも、渋滞や交通事故など、さまざまな外部不経済をもたらし、社会的な負荷となる。経済学でいう「市場の失敗」である。したがって、公的資金も用いながら、これらの社会的費用を低下させて、都市や地域社会全体をより良い状態にするという考え方は、教科書も教えるところである。公的資金を用いた交通政策は、単にシビルミニマムを保障するだけではなく、より良い生活環境に向けた都市/地域経営のツールとして正当化される。日本が市場メカニズムを基本とした商業輸送で運営し、企業会計上の「黒字・赤字」を問題にするのは、むしろ教科書の教えとは違うことになる。

ただし、行政が全てを管理すると非効率な運営にもなる。「政府の失敗」である。欧州各国は、鉄道について、1991年のEU指令の頃から「上下分離」を導入した。インフラ部分は道路と同様、公的に支える一方、運行サービス部分は民間事業者等に委ねるというしくみである。

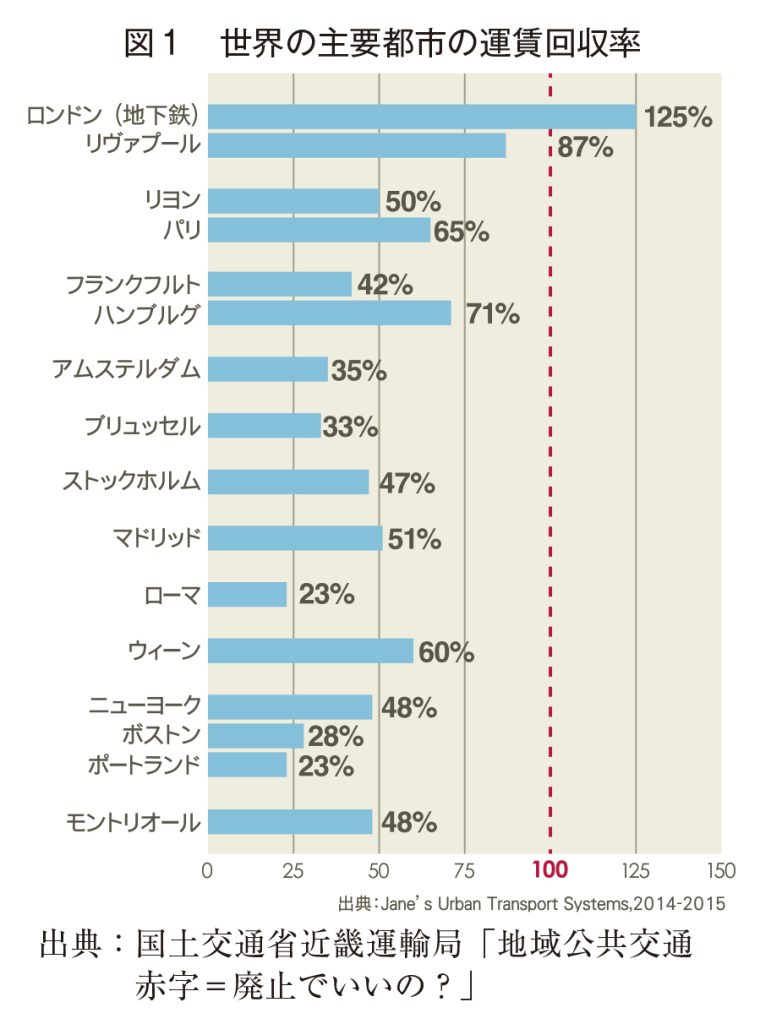

もっとも、運行サービスの提供においても、動力費や人件費といった運行費用を運賃収入で賄えるケースは少ない。たとえ利益の上がらない路線であっても、行政は、住民の移動手段として一定のサービスを提供する。収支を合わせることが目的ではなく、利便性の高いサービスと誰もが利用できる運賃体系を優先する。図1をみると、ロンドンの地下鉄以外は、大都市圏といえども運行経費を運賃でカバーできておらず、不足分は公的資金が充てられることがわかる。市場メカニズムの国というイメージの米国は、運賃カバー率はさらに低い。エストニアの首都タリンは、2013年より公共交通は市民に無料開放され、ルクセンブルクは、2020年より国全体の公共交通が無料になった。

3. PSO契約による公共交通の運営

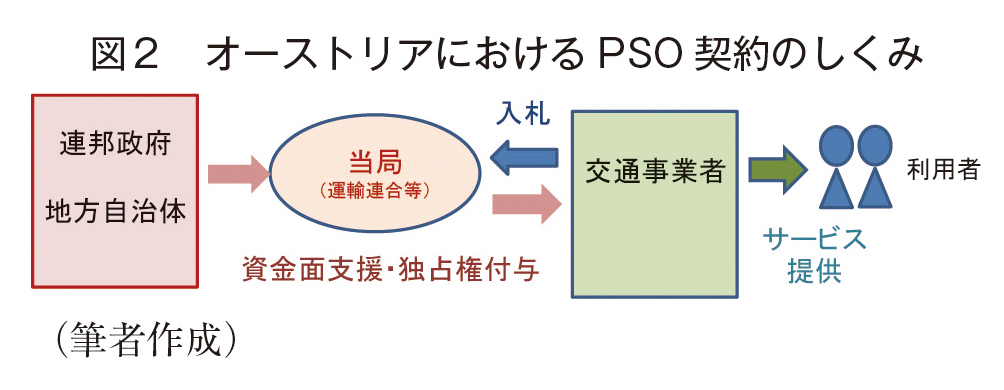

欧州では、地域公共交通を地域経営のツールとして活用するため、その路線設定や運行頻度など、公共交通のサービス水準の大枠は、民間事業者ではなく、地域の自治体が決定する。持続可能な社会の構築のために、公共交通のサービスを向上させるという方針があれば、それに従って、運行頻度が決まる。日本でいえば、ごみ収集をどのように巡回し、週何回の頻度で行うかを決めるようなものである。欧州の場合、行政が交通事業者に対して公共サービスの提供義務(PSO:Public Service Obligation)を課すという形で、事業者と契約(PSO契約)を結ぶ。具体的な契約形態は、ケースバイケースであるが、オーストリアの場合、州100%出資の広域交通専門機関「運輸連合」(Verkehrsverbund(注2))が、自治体に代わって契約者となる(図2)。

契約にあたっては、入札が採用される。規模の小さいところや地方鉄道など、入札が不要なケースも少なくないが、公共サービスの提供にも、一定の競争原理を働かせることで、品質を向上させようという制度である。また、契約方式には、事業者が一定の需要リスクを負う純費用契約と、需要リスクを負わない総費用契約という2つがある。前者は、事業者にサービス品質を高めようというインセンティブを働かせる仕掛けである。ただし、路線によっては、さほどの需要が望めないが、公共サービスとして、相応の公共交通を必要とするケースもあり、その場合は、総費用契約が用いられる。総費用契約の場合でも、事業者にサービス水準を向上させるインセンティブを与えるために、ボーナス・ペナルティ制度が盛り込まれるケースも多い。例えば、遅れの発生率や、列車のクリーン度などをチェックして、ペナルティが課されるという具合である。さらに、顧客満足度調査などもボーナス・ペナルティの判断に用いられることがある。一方、コロナ禍のような不可抗力による需要変動の際には、純費用契約であっても、事業者がそのリスクを負うことはない。

4. SUMPに至る経緯

持続可能性は、これからの社会を築くキーワードである。欧州に限らず、日本でも公共交通の重要性は一般論としては認識されている。ただし、日本と欧州では公共交通の位置付けが違うこともあって、交通政策からこの問題に接近できていない。欧州は、1990年代から地球環境問題を見据えつつ、自家用車からの転換を目指して、公共交通の改善と投資を行ってきた(注3)。

具体的には、各国は、持続可能なまちづくりのツールとして交通計画を立て、これを実行に移すという枠組みを策定してきた。例えば、フランスの諸都市は、「都市圏交通計画」を策定し、LRT(Light Rail Transit、次世代型路面電車あるいはトラム)を、1985年以降26都市で導入してきたほか(表1)、カーシェアやシェアサイクルも普及させた。イギリスも「地域交通計画」という同様の制度を導入して、公共交通の整備を進めてきた。フランスやイギリスは、かつて各都市にあった路面電車をほぼ全廃し、都市内の道路は一旦、自動車に譲った形だったが、1990年代以降、LRTを導入することで再び道路から自動車を締め出し、空間の再編を行ったのである。各都市では、歩行空間に公共交通だけが進入できるトランジットモールが賑わいを創出している。

そうした欧州先進諸国の交通計画の経験を活かしつつ、欧州全域の指針として、欧州委員会が2013年に結実させたものがSUMPである。SUMPは、「生活の質(QoL)を向上させるために、都市とその周辺に住む人々や経済社会活動におけるモビリティニーズを満たすように設計された戦略的な計画」と定義され、欧州委員会は、具体的な計画策定のためのガイドラインも同時に公表した。2019年には、その後の技術進歩を反映したガイドライン第2版も公表しており、日本語にも翻訳されている(注4)。

5. SUMPの特徴

SUMPは、計画そのもの(Plan)であるとともに、そのプロセス(Planning)も意味する。それは大きく4つのフェーズと各フェーズ3つのステップから成る循環型の計画プロセスで、現状分析から戦略の策定、施策の確定、具体的な実施・モニタリングという手順を踏む(図3)。そのこと自体は一般的な計画スタイルといえるが、各ステップの内容は、かなりしっかりとした哲学に貫かれている。特徴は大まかに、4点に整理できる。

第1に「人」のモビリティ(移動可能性)に焦点を当てている点である。人々の日常交通圏は、行政単位では区切れない。SUMPは、より広域の都市圏域(functional urban area)を一つの括りとして、公共交通のネットワークや運賃体系をハード、ソフト両面で最適化し、さらに、各種シェアサービスから歩道の整備まで、あらゆる人の「アクセシビリティと生活の質を向上させること」を目標としている。なお、フェーズ1の準備の段階からステークホルダーとの間の合意形成、市民参加を促し、政治も含め、関係者が当事者意識をもって、計画策定に参加することを徹底している点も特徴である。

第2に、目標を設定し、逆算する形で計画を立てるバックキャスティングアプローチを明確化していることである。2050年までのカーボンニュートラルの達成といった環境制約や不平等をなくすという社会政策的な観点を踏まえつつ、まずもって、目指す将来について決め、将来像を実現するための目標値を設定する。これがフェーズ2である。そして、そうした目標値を実現する具体的な施策を決めるのがフェーズ3である。ちなみに、日本では、計画の最初の段階の制約条件として財源を取り上げることが多いが、SUMPでは、フェーズ3のステップ8「アクションと責任に関する合意」において、「財源の特定と資金調達見込みの評価」を行う。

第3に、目標値の設定にあたり、関連する政策分野との整合性と時間的な区切りを重視している点である。SUMPは、目標値を実現するために、施策をパッケージ化し、相乗効果のある施策を組み合わせることを提案している。日本の場合、公共交通と中心市街地の再生をうたいつつ、駐車場の拡大や郊外の道路整備を進めるといった総花的な計画が少なくないが、これでは施策の効果が減衰してしまう。

費用対効果の検証方法についても、費用便益分析(CBA:Cost-Benefit Analysis(注5))で算出される費用便益比率(B/C)だけではなく、貨幣換算できない効果も含めて検証するために、例えば、多基準分析(MCA:Multi-Criteria Analysis(注6))という手法を補完的に使うこともSUMPは述べている。ちなみに、日本の国土交通省が監修する『鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル』にも、「(B/Cが)少しでも1.0を下回った場合は社会的に必要のない事業」という「誤った評価(注7)」に警鐘を鳴らしているが、実体は「1.0」が金科玉条の如く重い。

第4に、モニタリングを重視した循環型の計画だということである。SUMPは、先に述べた通り、4つのフェーズで構成された「SUMPサイクル」で進む計画で、4フェーズ周回すると、SUMPが改定される。日本でもこうした計画は、PDCAサイクルに則るが、目標値の達成に向けた期限を区切り、計画の当初から、モニタリングまでを展望したシステマティックなモビリティ計画であることは強調しておくべき点である。

6. 日本の地域公共交通政策

日本では、2020年に地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(活性化再生法)が改正され、「地域公共交通計画」の策定が地方自治体の努力義務となった。目標値を設定し、これをモニタリングする計画手法は、SUMPとも通じるところはある。2023年の同法の改正では、地方自治体と交通事業者が、一定の区域・期間について交通サービス水準、費用負担等を定めた協定を締結することができるようになり、欧州におけるPSO契約に近いしくみも制度化された。

それでは、日本の地域公共交通計画は、持続可能なまちづくりを目指す計画となっているであろうか。国土交通省が公表している「地域公共交通計画等の作成と運用の手引」は、「地域公共交通計画は、『地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿』を明らかにする『マスタープラン』としての役割を果たす」と述べている。けれども、「望ましい」姿とは何かといえば、次のパラグラフで「既存の公共交通サービスを最大限活用した上で、必要に応じて自家用有償旅客運送やスクールバス、……等の地域の多様な輸送資源についても最大限活用する取組を盛り込むことで、持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保すること」が求められるとし、さらに、「……生産性を向上しつつ、地域の高齢者はもとより、外国人旅行者も含めた幅広い利用者にとって使いやすいサービスが提供されること」とある(注8)。

これを読むと、マスタープランといいながら、目指すビジョンを実現するための計画というよりも、「持続可能な地域旅客運送サービス」の確保や、サービスの提供にあたって「生産性」の向上を図ることに重きが置かれているように見える。そもそも、ここでいう「持続可能な」は、ともかくも公共交通を維持確保することであって、本来の持続可能な社会という考え方とは異なる。

そのことを端的に表すものが、手引書で示された「数値目標の例」である。そこでは50の数値目標が挙げられており、例えば、環境負荷の軽減については3つ、「CO2排出量の削減」、「渋滞の削減」、「自家用車分担率の縮小」がある。しかし、いずれの項目も、「交通施策との関連性」は「高い」と見なされず、この数値目標を設定することは、「標準」でも「推奨」でもない。最もランクが低い「選択」という位置付けである。一方、「標準」として太字で示された目標は、「住民等の公共交通の利用者数」、「公的資金が投入されている公共交通事業の収支」、「公共交通への公的資金投入額」である(注9)。日本の地域公共交通計画は、あくまで運輸事業の収支に焦点が当たっていると言わざるを得ない。

7. 「SUMP化」が求められる日本のモビリティ政策

SUMPは、欧州での経験を踏まえたものとはいえ、今では、欧州以外の国、トルコやウクライナから、マレーシアや中国、南米まで、世界で1,000都市がSUMPによるモビリティ計画の策定を進めている。書かれている内容は、日本の状況に照らし合わせてみても、参考になる点は多い。むしろ、日本は、地域公共交通計画が努力義務化されたとはいえ、計画が求めるものは、上述のとおり、持続可能なまちづくりとはかなりかけ離れている。その意味で、日本各地で策定されている計画を、SUMPの概念に沿って「SUMP化」し、新たなモビリティ政策を進めていくことが求められる。具体的には、次の点である。

第1に、地域公共交通政策は、単にミニマムの足を確保することを目的とするのではなく、持続可能な社会に向けて地域の生活の質を向上させることを目的とする必要がある。自動車がもたらす外部不経済は、いわば「市場の失敗」によってもたらされるもので、そこには、公的な介入も必要である。この点を織り込んだうえで、モビリティ政策を考えなければいけない。

第2に、「生産性」という視点に偏るのではなく、アクセシビリティという観点で、公正、社会参加といった視点を重視し、クオリティの高いモビリティを構築する必要がある。日本の地方圏では、朝夕のピーク時に列車やバスが非常に混雑しているという現象がみられる。その背景には、「生産性」を高めるために、車両数や運行本数を少なくしているという事情がある。この結果、公共交通のクオリティは低く、結果的に自家用車への依存を高めている。また、社会参加ということを考えるとき、現時点で公共交通を使わない人にとっても、公共交通の存在価値があるということは重要である。「いつでも使える安心感」は、オプション価値として理論的にも明確なものであり、運賃収入に反映されないこうした価値をしっかり評価しなければいけない。

第3に、健康を意識した交通政策の展開である。自家用車に頼らない移動が、健康的な生活をもたらし、医療費の削減になるという結果が、日本でも出ているが(注10)、SUMPの場合、健康は、付随的な効果ではなく、大目標という位置付けである。健康な社会を築くという目標から逆算して、モビリティ政策を考える必要がある。

第4に、昨今の地域公共交通計画でしばしば言及される新技術の活用について、より具体的に、何のための新技術の活用なのか、しっかりと見据えた計画とすることである。モビリティという用語も、日本では、MaaS(Mobility as a Service、モビリティ・アズ・ア・サービス)という文脈で良く用いられるが、SUMPは、「肝要な点は……、新技術に振り回されるのではなく、必要に応じて新技術を上手に利用できるようにすること」(SUMPガイドライン邦訳163頁)と明記している。MaaSや新技術の活用が自己目的になってはならない。

第5に、上記のような点を踏まえた大目標の設定を、早い段階から住民や関係者を巻き込んで議論し、各々に当事者意識を持たせたうえで、目標達成のために必要なプッシュ・プルの施策の組み合わせを提示することである。社会的・環境的に望ましい方向へ「引き込む(誘導する)」施策(Pull施策)と、望ましくないものから「押し出す」施策(Push施策)を戦略的に組み合わせた施策パッケージを遂行する必要がある。

欧州では、SUMPの策定によって、各地でゾーン30、あるいはゾーン20といった形で、都市内の自動車の速度規制を行っており、パリやブリュッセルといった大都市でも一部例外を除き、都市全体の時速30キロ制限が実現している。ブリュッセルは、都心部のかつて4車線あったメインストリートを完全に歩行者専用とし、新たな植栽を施して、ウォーカブルで心地良い空間を創り上げている。一方、日本では、高度経済成長期の自動車優先という政策がほとんど変化していない。より踏み込んだ政策が必要であろう。

おわりに

日本の地域公共交通は、民間事業に任せ、収支が合わない部分は、事業者に内部補助を求めることを原則とし、それでも不可能な場合に公的支援を行うという手法で運営されてきた。しかし、人口減少と自家用車の普及という状況の下、右肩上がり時代のしくみは限界に来ている。一方、自動車に対しては、都心への流入規制や速度規制はほとんど行われず、ガソリン価格も欧州よりは安価である。欧州が、公共交通利用の促進に向けて新たな施策を打つ一方、日本は、公共交通のサービスを縮小し、公的資金を専らガソリン価格の抑制に振り向けた。

地球環境問題を背景に、持続可能な社会が求められている。そうであれば、欧米先進国のように、日常生活を支える地域公共交通を「公共サービス」と位置付け、民間事業者の力を発揮するために、行政と事業者でPSO契約のような形で責任分担をする形が、運営方法としては望ましいのではないか。また、欧州委員会が打ち出したSUMPは、今や世界的にみても、持続可能な交通まちづくりの指針となっている。自動車が現代社会にとって不可欠だからこそ、これからの地域づくり、まちづくりのツールとして、道路も含めた交通体系を整備するために、地域公共交通計画を「SUMP化」し、新たなモビリティ政策を導入していく必要がある。

参考文献

宇都宮浄人(2020)『地域公共交通の統合的政策』東洋経済新報社

国土交通省(2022)『地域公共交通計画等の作成と運用の手引き』

国土交通省鉄道局監修(2012)『鉄道プロジェクトの評価手法マニュアル 2012年改訂版』運輸政策研究機構

堀江典子・萩原清子(2003)「多基準分析の今日的意義と課題」『総合都市研究』82, 93-103

松中亮治編(2021)『公共交通が人とまちを元気にする』学芸出版社

HM Government(2020)The Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution,

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/936567/10_POINT_PLAN_BOOKLET.pdf

Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH ed.(2019)Guidelines for Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Second Edition[宇都宮浄人・柴山多佳児監訳(2022)『持続可能な都市モビリティ計画の策定と実施のためのガイドライン第2版』薫風社]

(注1)HM Government(2020)

(注2)運輸連合は、事業者間の運賃を共通化し、運行計画の統一を図るために、1965年、ドイツのハンブルクで都市交通事業者間の連合として結成されたのが嚆矢で、その後、行政主体で運営するケースが増えるなど、その性格を変化させてきた。オーストリアの運輸連合は、州が100%出資し、基本的に州単位の交通計画を策定し、運賃の共通化や運行ルートの調整も含め、運行計画の統一を図る組織である。

(注3)欧州の地域公共交通政策の推移の詳細は、宇都宮(2020)参照。

(注4)宇都宮・柴山監訳(2022)。

(注5)公共事業を実行した場合(with)の社会的便益と社会的費用を貨幣換算して定量化し、便益と費用の比率(B/C)等の指標を用いて、実行しない場合(without)と比較し、当該事業の採否の基準の1つとするもの。

(注6)公共事業の採否の吟味にあたり、文字通り複数の基準を組み合わせて判断するもので、基本的には、①意思決定の文脈の確認、②代替案の確認、③目的と基準の確認、④スコアリング、⑤ウェイティング、⑥スコアの統合、⑦結果の吟味、⑧感度分析というステップを踏む(堀江・萩原2003)。

(注7)国土交通省鉄道局監修(2012)57頁。

(注8)国土交通省(2022)3頁。

(注9)国土交通省(2022)66頁。

(注10)富山市の「おでかけ定期券」は、65歳以上の市民が年間1000円で当該定期券を購入すると、市内から中心市街地に出かけた際に、片道100円になるもので、富山市が年間1億円を支出しているが、京都大学などの試算では、この制度により7.9億円の医療費の削減があったという(松中編2021)。

地域

地域