知識経済時代のイノベーションと“輝かしい失敗”~失敗を起こさないようにするとなぜ失敗するのか~

2022年10月

(本稿は2022年7月15日に東京で開催された講演会(オンラインWebセミナー)の要旨を事務局にて取りまとめたものである。)

はじめに

1. 日本企業をもっとイノベーティブに!

2. 試行錯誤の知

3. 古いシステムと新しいシステムの闘争~ダイナモ人~

4. 輝かしい失敗

5. 目的がなければただの失敗

はじめに

本日は、「知識経営時代のイノベーションと“輝かしい失敗”」をテーマに、知識経営時代のイノベーションがどういうものか、そのようなイノベーションに取り組む際に失敗というものをどう捉えるべきか、ということをお話したいと思います。

副題は「失敗を起こさないようにするとなぜ失敗するのか」です。よく「失敗を恐れるな」とは言われますが、やはり失敗は恐いものです。しかし、イノベーションにおいては失敗を起こさないようにすると、結果的に失敗します。なぜそうなってしまうのかをみていきたいと思います。

1. 日本企業をもっとイノベーティブに!

イノベーション・エコノミーという言葉がよく使われるようになりました。パンデミックが起きて約2年半が経ちましたが、パンデミックでイノベーションが加速している部分があります。イノベーター企業とそうではない企業の時価総額の推移を比較すると、パンデミック以降、イノベーションに積極的な企業の時価総額は伸びています。私たちの調査でも、約3分の2の企業は売上が減少していますが、イノベーションを起こしている企業は売上を伸ばしています。

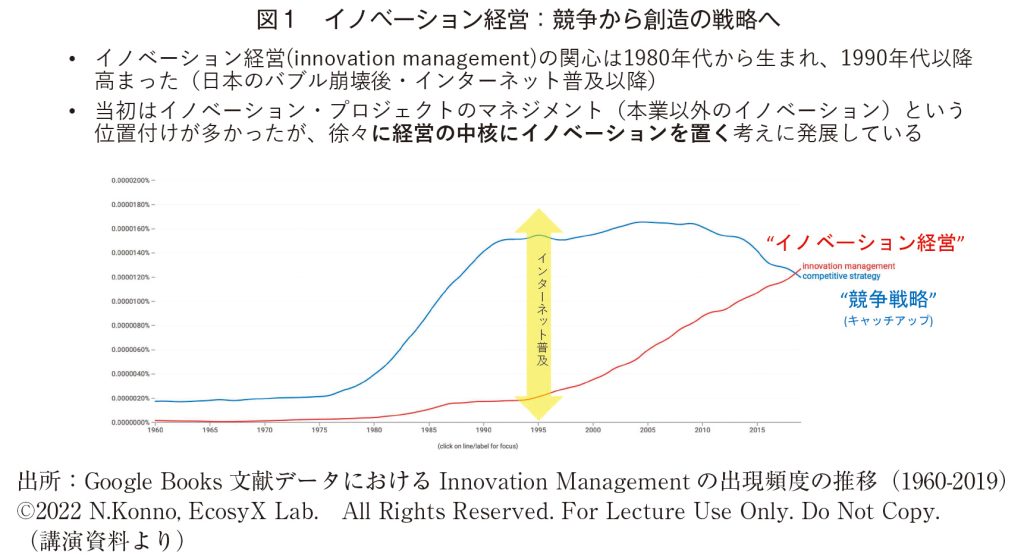

イノベーション経営という言葉も普及しています。図1では、1960年から2019年まで、文献データにおいて「競争戦略」と「イノベーション経営」という言葉がどれぐらいの頻度で現われたかを表示しています。競争戦略とは、競合するライバル企業と競争して生き残っていくための戦略で、マイケル・ポーターが1980年に『競争優位性の戦略』で提示して以降、世界中で急速に浸透しました。しかし2000年代以降頭打ちになり、2010年代に入ると下がってきています。一方、競争ではなく新しい価値を創造するという考え方のイノベーション経営は、インターネットが普及し始めた1995年頃から伸び始めています。最初は、本業以外のイノベーション・プロジェクトのマネジメントという位置づけで用いられることが多かったのですが、徐々に「経営の中核にイノベーションを置く」という考え方に発展してきています。とはいえ、日本の企業でそうした状態にある企業はまだ少ないと思います。

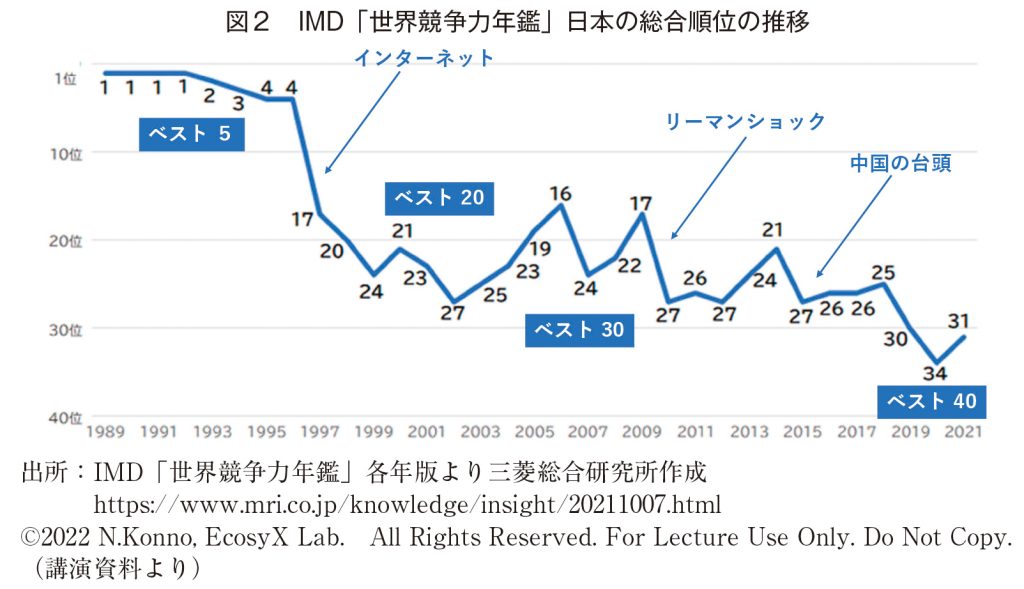

しかし、日本ではイノベーションが起こりにくいわけではありません。IMD(国際経営開発研究所)の世界競争力ランキングによると、日本の総合順位は、1980年代末から1990年代初頭では世界1位だったのです。1990年代前半までベスト5に入っていましたが、最近は31位、34位に落ちています(図2)。これは、知識経済の時代に入り、イノベーションを起こす力が弱まっている、つまり企業の経営システムが対応できていないことを表しています。背後の要因をみると、日本は政府の効率性の順位が低いことに加え、ビジネスの効率性の順位が急速に低下しています。つまり、イノベーション経営のためのシステム更新ができていないのです。

私の著書「『構想力の方法論』でも触れましたが、日本の大企業の多くは、設立年次が古く、社会全体としての経営システムの改革も遅れがちになる面はあると思います。日米における時価総額上位企業の設立年代の分布をみると、日本は1920年代設立の日立製作所、1930年代設立のトヨタ自動車、1940年代設立のソニーやホンダ等、社歴が古い企業が比較的多いです。それに対して米国は、GEや3M等19世紀から20世紀頭に設立された企業もありますが、アップルは1970年代設立、アマゾンやグーグルは1990年代設立、フェイスブックは2000年代の設立です。現在は、電気自動車のテスラも急成長しています。日本では、新興の大企業が出てこないので、電気自動車の世界では、SONYとHONDAが組んで新しいことをやろうとしている、といった面もあると思います。

日本で新興の大企業が出てこない背景に、日本のイノベーションや失敗に対する態度が不寛容である、ということがいえます。世界各国における、不確実性の回避指標と男らしさの指標の組み合わせを見てみると、日本の場合、両指標が共に非常に高いのに対して、北欧諸国やオランダは、両指標が共に低いことがわかります。日本は他国よりも男性性が高く不確実性を許容できないため、失敗を好まなかった傾向があるのです。米国のように男性性が相応に高い国もありますが、日本より不確実性を受け入れています。

イノベーション経済(Innovation Economy)に込められた意味とは、私たちの社会の変化のスピードがますます速くなっており、その中でより意味のある社会の進歩をより早く生み出し続けることが求められているということです。そのためには、より高い目的を持って活動していくことが重要です。また、イノベーションによって格差が広がることもありますが、格差を縮めるためにもイノベーションが志向されます。また、イノベーション経済というのは、単に新しい製品やサービスを生み出すだけでなく、新しいビジネスモデルや経営システムを生み出します。そうした活動全体をイノベーション・エコノミーと呼ぶのです。

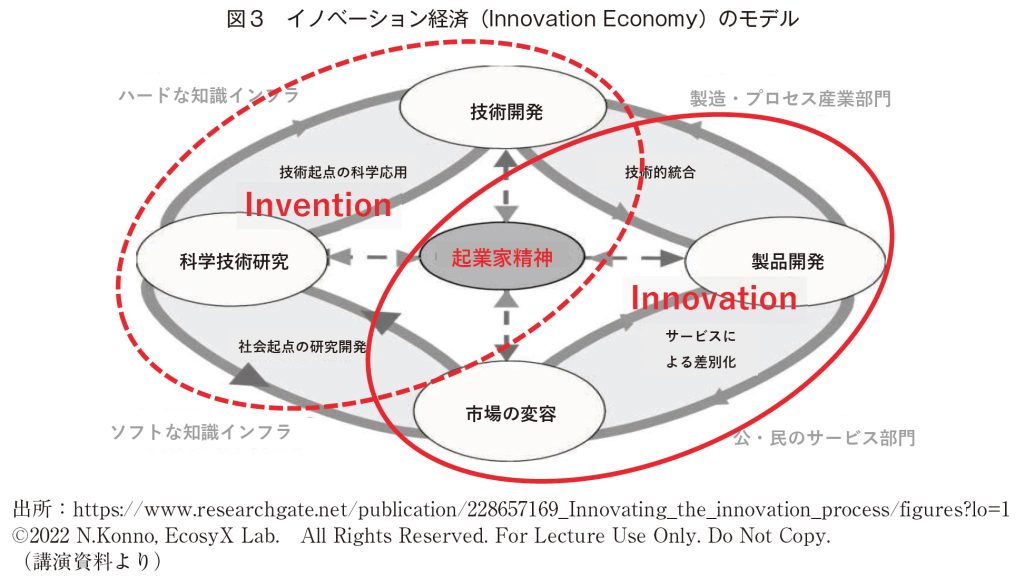

図3は、イノベーション経済のモデルを表わしています。左側が研究から生まれるInvention、つまり発明で、右側が市場における製品・サービスの実現、すなわちInnovationで、真ん中にあるのが起業家精神(イノベーションスピリット)です。このように、イノベーション経済は、技術等の研究と、市場における製品・サービスの実現から成ります。世界では、右側の製品の開発や市場そのものを変えていくことをInnovationと定義し、そのためのイノベーション経営を進めていますが、日本では、大企業を中心に左側の技術の応用を重視している場合が多く、右側のInnovationの部分が弱いのです。

では、イノベーションではスタートアップが重要で、大企業の存在感が薄れているかと言うと、そんなことはありません。Fortune500をみると、2000年代以降、大企業が増えています。ただし、S&P500社の平均社歴をみると、過去50年間で5分の1ちかく短くなっています。つまり変化の激しい事業環境のなかで大企業の顔ぶれが激しく入れ替わっているということです。

また、大企業の事業の変化のスピードも速く、例えば、Microsoftはこの10年で相当変わっています。2012年頃はFortune500の37位で、主力商品のパッケージソフトを売るための営業力で勝負していました。その後、同社はソフトウェアのサブスクリプションサービスを始める等、ビジネスモデルを大きく変え、2022年のFortune500では14位と復活を遂げています。このように、会社そのものを変えていくことはイノベーション経済のモデルといえます。

次に、経営システムのアップデートについてお話します。従来イノベーションというと、本業以外の新規事業といった位置付けが強かったのですが、イノベーション経済、イノベーション経営におけるイノベーションとは、本業と新領域事業の両方の意味を持ちます。図4の二階建てバスのように、両事業の特質に合わせて、CEOがイノベーション全体を引っ張るわけです。1階は本業、2階は新領域事業、間に階段があって、運転手であるCEOは1階と2階を往復する仕組みや支援によって、例えば、人事もうまくバランスを取りながら経営を進めていきます。

こうしたイノベーションのやり方をマネジメントするシステムが、2019年に発行された規格ISO56002(イノベーション・マネジメントシステム:IMS)です。よくイノベーションはマネジメントできないといわれますが、イノベーションとは試行錯誤することでもありますので、それを効果的・効率的にできる仕組みにすることによってマネジメントができます。まず、目的を実現するためのコンセプトを創造して、そのコンセプトを検証した後に、それを実現するためのソリューションを開発して導入する、そうした活動をスムーズに回す、といった試行錯誤がうまくいく経営システムをつくるのです。

こうしたイノベーション経営のエンジンとして、組織的知識創造プロセスのSECI(セキ)モデルがあります。SはSocializationで共同化(暗黙知の獲得)、EはExternalizationで形式知への表出化、CはCombinationで新たな形式知の連結化、IはInternalizationで内面化を意味します。こうした知識創造のプロセスは、従来、日本では新規事業における商品開発の特性でしたが、徐々に広がってきて、経営のど真ん中に位置するようになってきています。つまり知識創造経営です。

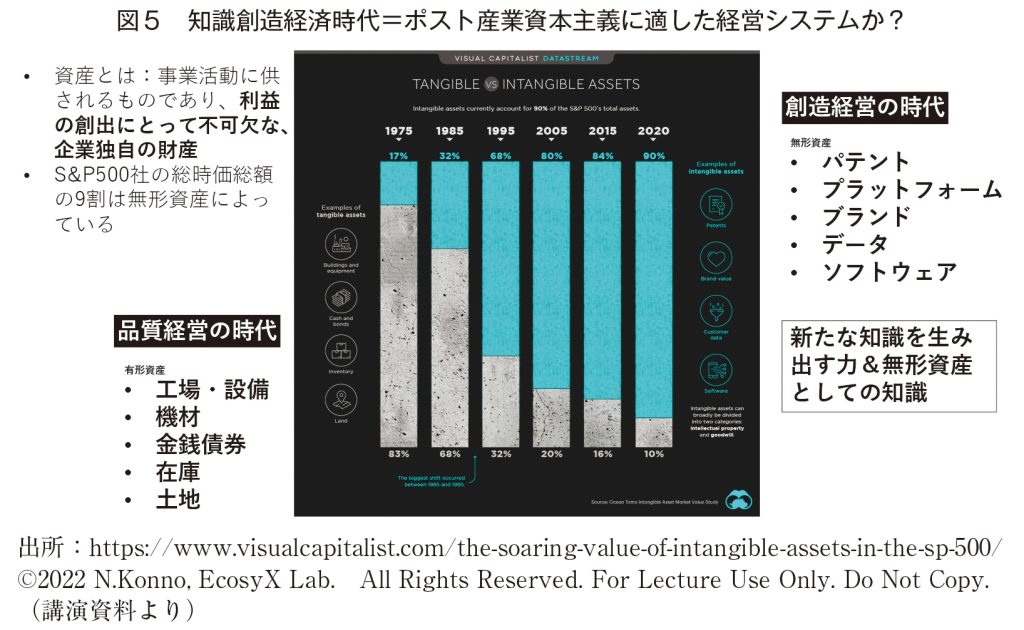

知識創造経営の基盤は、有形資産、つまり工場や設備等よりも、無形資産としての知識、つまり累積的経験、ノウハウ、パテント、プラットフォーム、ブランド、データ、ソフトウェア等が重要になります。サービス業でも製造業でも、こうした知識で価値を創造することがイノベーション経済における企業経営のあり方になります(図5)。

2. 試行錯誤の知

試行錯誤をうまく行うためには、どうすればいいのでしょうか。賢く失敗することです。GAFAMは成功事例の典型のようにいわれていますが、実はものすごく失敗しているのです。失敗しても、その先に必ず新しい何かを生み出す、失敗を次に活かす、といった試行錯誤を行っています。

失敗するなというのは駄目だと思います。例えば堀場製作所の堀場会長は、そういう環境では社員がのびのびと働けず、優秀な人材でも他人のコピーばかりするようになる、と言っています。新規事業はほとんどが失敗するが、イノベーションを生むためには、会社はそれらの失敗を許容して、社員や組織の自発性を認めることが大事であり、そういう社風をつくっていかない限り生き残れないということです。

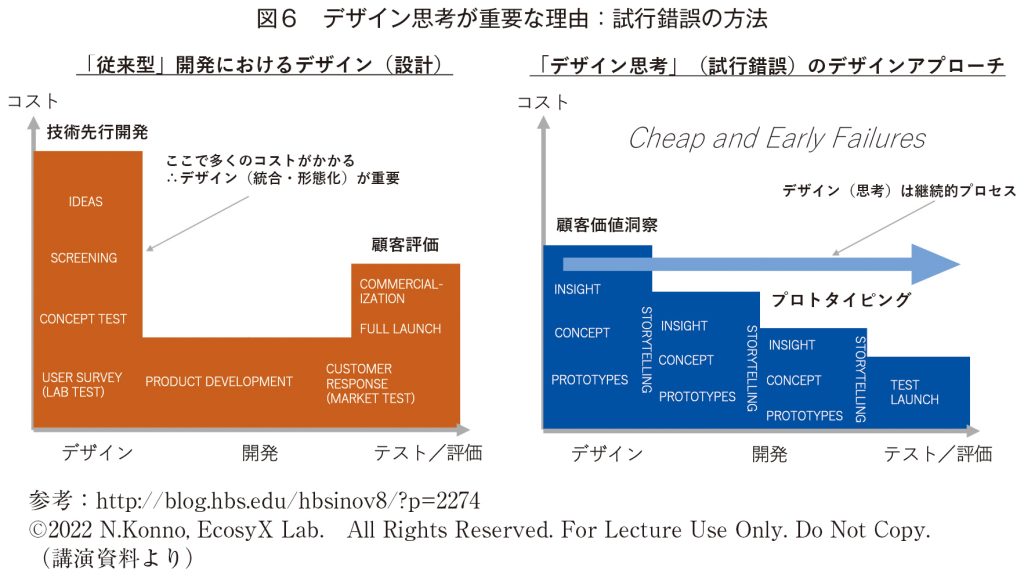

イノベーションにはデザイン思考が大事だと、よくいわれます。このデザイン思考は、これまでのデザインの考え方(モノづくりのためのカタチや色などの設計情報)とは異なり、そのアプローチは知を生み出す試行錯誤です。経済的にも効率的です。図6の左側は、「従来型」の開発の場合です。この場合におけるデザインとは、物や形のデザイン、つまり設計です。けれども、右側の「デザイン思考」では、試行錯誤のプロセス全体をデザインと捉えます。具体的に、左側の場合は最初にデザイン、すなわち設計を行い、デザインに従って開発、すなわち製品をつくり上げ、そして最後に顧客評価を行います。初期段階で多くのコストがかかっています。一方、右側の場合は、最初のデザインのところから顧客に対する価値の洞察が始まります。場合によっては顧客と共同開発して試してみて、駄目だったら次の方法を考える、といったように全体としてローコストです。それを継続的に回していきます。ですから、最終的な大きな失敗(誰も望まないような製品を導入してしまう)はわりと少ないのです。

これとは対照的な、計画主義という考え方があります。計画主義は、計画どおりに物事を進めることでうまくいくだろうというマインドセットですが、実際には、計画どおりに進んだとしても事業はなかなかうまくいきません。逆に言うと、それが機会費用を増大させてしまいます。つまり間違えた物をつくってしまう、正しい物をつくらないことでチャンスを失うということです。

3. 古いシステムと新しいシステムの闘争~ダイナモ人~

試行錯誤をうまく行うことの重要性が理解できたとしても、問題になるのは、我が社のやり方はそうではないと感じてしまうことです。つまり、古いシステムと新しいシステムとのぶつかり合いです。古いシステムでは、試行錯誤がすぐに否定されてしまうのです。否定する側もよかれと思って言っているのですが、古いシステムの思考なので結果的にイノベーションの足を引っ張ってしまいます。

いわゆるVUCAの世界という言葉があります。VはVolatilityで不安定、UはUncertaintyで不確実、CはComplexityで複雑、AはAmbiguityで曖昧を意味しますが、最近では不確実性がさらに高まっており、予測や計画の有効性が薄れています。そういう不確実性の高まった世界では、失敗を全て取り除こうとするのではなく、うまく失敗を取り入れていかなければ、イノベーション活動が展開できないのです。

私が監訳したポール・ルイ・イスケ著『失敗の殿堂』にある記述ですが、新しいテクノロジー(NT:New Technology)を古いシステム(OO:Old Organization)に導入したらどうなるかというと、EOO(Expensive Old Organization)、つまり高コストの古い組織になってしまうという、意図と逆転した構造になります。DXも同じで、古いシステムの上に新しい技術を乗せれば、高コストのDXとなります。これは日本のDXでよくある現象です。

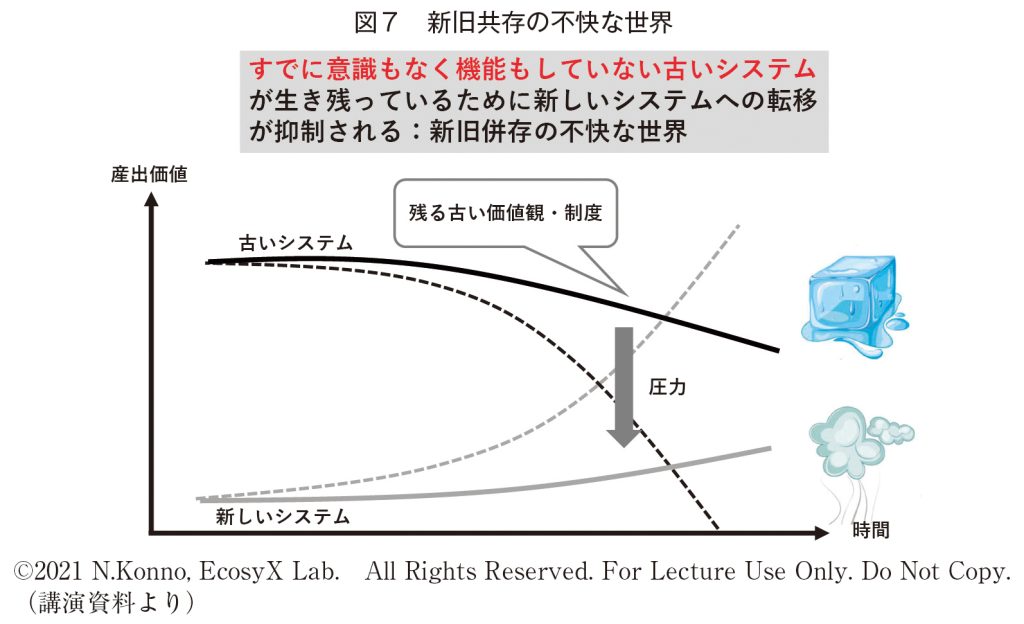

古い仕組みが、新しい取組みをどのように抑制するかは、マキアヴェリが16世紀に次のような発言をしています。「新しい制度を導入することはあり得る。しかし、新しい制度を導入するのが難しいのは、古いシステムが拮抗するから。なぜかというと、新しい制度を導入したら、古い制度の恩恵に浴していた全ての人々を敵に回さなければならない。また、新制度によって恩恵を受けるはずの人々は生温かい味方にすぎないから。この生温かさの原因は、1つには、旧来の法を握っている対立者たちへの恐怖心、もう1つは、新しい結果が目の前に姿を見せないので、よくわからないので、信じられないという猜疑心のためである。」現代語訳をするとこのようになります。イノベーションを導入すること以上に大変なのは、実行です。新事業を始めること自体は比較的楽なのです。実行しようとすると、そのイノベーターが本業に深く関わる人々を敵に回し、新事業によって恩恵を受ける人々は様子見を決め込みます。その原因は、本業のルールを握っている役員たちへの恐怖心や、エビデンスがないので信じられないということです。このように、古いシステムと新しいシステムは必ず衝突するのですが、経営者こそ、この状況を変えていかなければなりませんし、本質的な変化が求められます。本質的な変化とは、固体が液体になり、液体が気体になるという、いわゆる相転移のような変化です。そうでなければ茹でガエルのように死を迎えてしまうのです。相転移の下では、古いシステムは本質的に変わり、化学変化に応じて、新しいシステムに変わるティッピングポイントを迎えます。経営者がこれをうまくマネジメントしてあげないといけないのです。

ところが、古いシステム、つまり古い価値観の制度が残ったままだと、新しいシステムに変われません。既に意識もなく、機能もしていない古いシステムが生き残っているので、新しいシステムに転移できない新旧併存の「不快な世界」になります。経営者こそ、環境変化に対応して新しいシステムを出現させることが求められています(図7)。

また、イノベーションの担い手の育成も重要です。若者に頑張れと言うだけではなく、若者をはじめ新しい変化を生み出せるような人たちに場をつくっていくことが重要です。このように、目的に尖って行動していくような人材を「ダイナモ人」と定義しています(図8)。

ダイナモは発電機という意味で、目的を持って周囲に思いを伝え、仲間を巻き込みながら行動する人です。こういった人材を社内から引き出していく必要があります。望ましいのは、組織のプリンシプルが新たなシステムのために形成されていることです。経営者は、ダイナモを中心とした新しいプリンシプルを導入することで組織風土を変えていく必要があります。

4. 輝かしい失敗

日本では、新しいことをやるとき、失敗を非常に恐れる傾向にありますが、シリコンバレーでは比較的失敗を恐れないといわれます。米国人は確かに失敗が多いのですが、失敗に関する認識が日本とは異なります。例えば、ロケット会社がロケットを打ち上げたとします。失敗したら隠したくなるかもしれませんね。しかしSpaceXは、ロケットの打ち上げが失敗した映像を自ら流すのです。ロケットに限らず、製造業もいろいろな製品で失敗します。ところが、SpaceXに限って言うと、かなりの失敗の映像を流しても株価は上がっているのです。なぜかというと、投資家は、この会社は積極的に試行錯誤をしているから成功するかもしれない、と期待しているのです。一方、日本の企業の常識は、試行錯誤が成功につながるかどうかわからない、わからないものに金をかけるのは非効率だというものです。

日本でも失敗が研究されていて、『失敗の本質』や『失敗学のすすめ』等の書籍があります。そこには、いかに失敗を押さえてミスをなくすかということが研究されています。これらはかなり前の研究ですから、工業社会といった20世紀のシステムを扱う場合はいいのですが、知識経営の時代、イノベーション経済の時代では、たとえ失敗したとしても如何にうまく試行錯誤するかという観点が重要になります。失敗には、2つのタイプがあります。1つは工業社会の失敗、確率的に発生するエラーとしての失敗で、これは潰さなければなりません。そこで多くの失敗研究には航空機事故が多いのです。もう1つは知識経済社会の失敗で、これはイノベーションのためにはなくてはなりません。

それから、「輝かしい失敗」と「無明の失敗」というタイプ分けもあります。輝かしい失敗とは、たとえ失敗してもそこから学習や体験を得られて、知識(ナレッジ)が創造される失敗です。また、そのナレッジから偶然が作用して思わぬ成功に転じることもあります。一方で、無明の失敗とは、目的や大義がなく、失敗から何も学べないような失敗です。

また、輝かしい失敗のパターンから失敗を減らすことを学ぶこともできます。失敗の類型として、例えば、ブラックスワン(黒鳥。予見できない出来事が続けて起きる)、欠席者のいるテーブル(ユーザーや重要な関係者が参加していない)、熊の毛皮(取らぬ狸の皮算用)、捨てられないガラクタ(やめられない事業)、深く刻まれた渓谷(染みついた思考パターンから抜け出せない)、バナナの皮ですべる(アクシデント、ディティールに悪魔が潜む)等があります。これらの類型は、何か兆候があったときに早期に気がついて方向転換するために活用するべきです。そうすると、プロジェクトの途中でも失敗率が減るわけです。パターンを認識したら即方向転換します。ただ分析するだけでは、何も残らないので意味がありません。

5. 目的がなければただの失敗

最後にお伝えしたいのは、目的の重要性です。いろいろな失敗を経験するのは確かに大事なのですが、先述したように、目的がなければただの失敗であり、無明の失敗になります。経営学者のクリステンセンが言うように、イノベーション・プロジェクトに明確な目的意識がなければ、目の前の短期的成果に流されてしまいます。従って、目的を明確化することが大変重要です。

イノベーションというのは、目的の世界(目的界)と現実の世界(現実界)のギャップをイノベーターが埋めていく試行錯誤(知識創造)だと思うのです。イノベーターが現実を眺めて、「これではいけない。こうあるべきではないか。」と考えたことを知識創造のプロセスに乗せていくわけです。イノベーションというのは、社会や顧客の課題を発見して、それらの課題を解決するという目的を定めて、目的達成のための知識創造プロセスをうまくマネジメントしながら、成功するまで試行錯誤することです。そういう意味では、目的を定めて失敗する循環を回していかなければなりません。

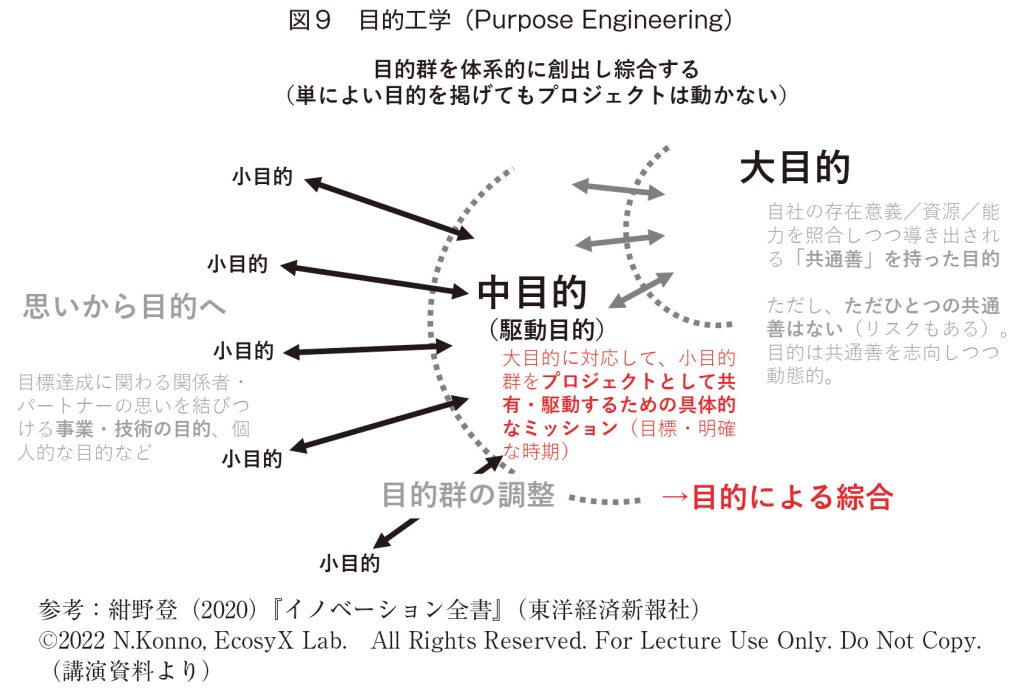

こうした、目的に向かうためのマネジメント思考と方法の体系は、約10年前から「目的工学(Purpose Engineering)」と定義されています。つまり、目的工学というのは、社会的意義のある価値を創造するために善い目的を共有して、アライアンスをつくり、必要な資源を持ち寄り、動態的に目的と手段・技術の体系を調整しつつ、より高い価値を創造するために知識を総合していくための思考と方法の体系です。

目的には、図9にあるように、大目的と中目的と小目的の3つのレイヤーがあり、それらは相互にうまく調整され、綜合されます。テスラの例で言えば、大きな目的は炭化水素経済から太陽電池経済に移行することなのですが、この目的を達成するためには、いろいろな技術の開発が必要です。ただし、多くの目的をバラバラに追求するとうまくいかないので、2025年に航行距離500マイル達成するという中目的(駆動目的)を設定し、そのために全体の活動を調整、綜合するという方法で取り組んでいます。

イノベーションというのは、人間のポテンシャルをいかに引き出すかということです。その意味で、イノベーションのための経営システムにおいては、客観的な戦略計画論とは異なり、主観的な要素が大きな位置づけを占めます。主観的な要素とは、4つのP、すなわちPurpose(目的)、Passion(感情)、Place(場所)、Perspective(視点)であり、それらがうまく連動することが重要です。言葉だけのビジョンやミッションあるいはパーパスを掲げるのではなく、パッションや場に関わる目的の設定が必須となります。こうしたことを考慮に入れたうえで、イノベーション経営のための経営システム、イノベーション・エコノミー時代の社会システムを構想していく必要があるでしょう。

新規事業・イノベーション

新規事業・イノベーション