続・「わからない」から始めるヘルスケア(その4)

2023年4-5月号

過去2回は認知症、回復期リハ、科学的介護という流れで具体の項目をベースに話を進めてきましたが、全5回の本連載において、今回は「ヘルスケア分野が抱える課題」の議論に戻っていきます。

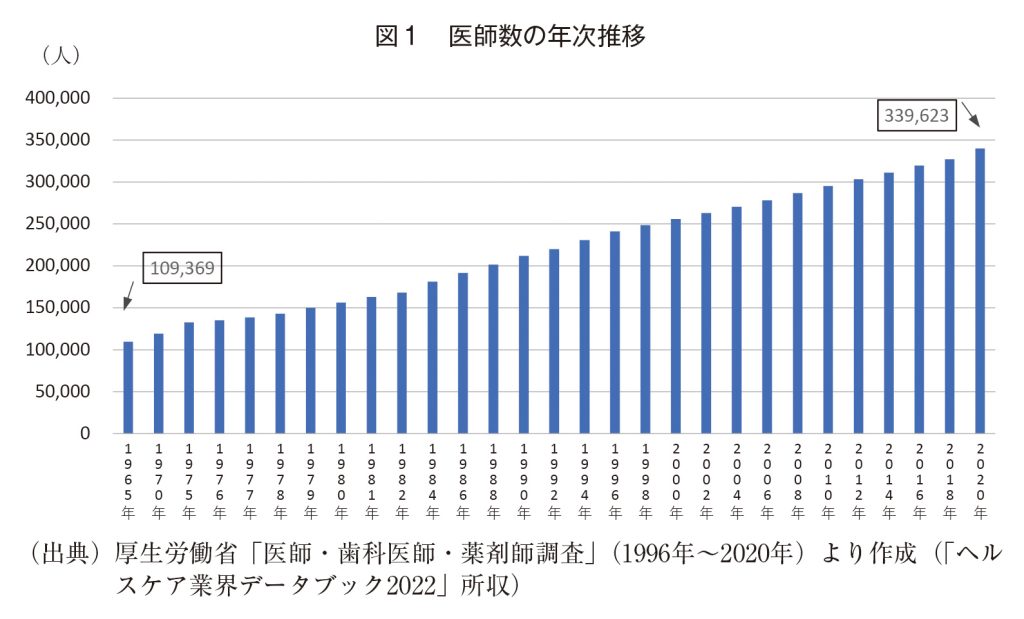

1. 日本全体の医師数推移

今回は課題の中で「医師の偏在」というテーマを取り上げます。一時期は医師不足が大きなテーマでしたが、さまざまな施策の効果もあり、医師数自体は増加しています(図1)。日本では2008年以降、総人口が減少に転じているなかでの話ですので、こうした形で医師が増加し続けていることは医療面を考えると安心材料です。もちろん実際に稼働している医師数は異なるのではないかといった意見はあると思いますが、病院、開業医等所属先ごとの医師数も増加しており、おかしな解釈ではないと考えています。

一方、日本全体の医師数が増えているものの、過疎地域をはじめとして医師が足りていないエリアが少なからず存在する、ということで、「不足」ではなく「偏在」という言葉が各種施策においてクローズアップされてきました。

2. 医師偏在に対応する各種施策

現在、この医師偏在に対してさまざまな施策が打たれています。

まず医師養成課程においては、1)医学部による地域枠(注1)の活用、2)臨床研修時における採用枠の上限設定、3)将来の必要医師数の推計を踏まえた専攻医(注2)の採用上限設定等を国は標榜しており、養成段階で医師の所在が偏った形にならないような対策を講じています。

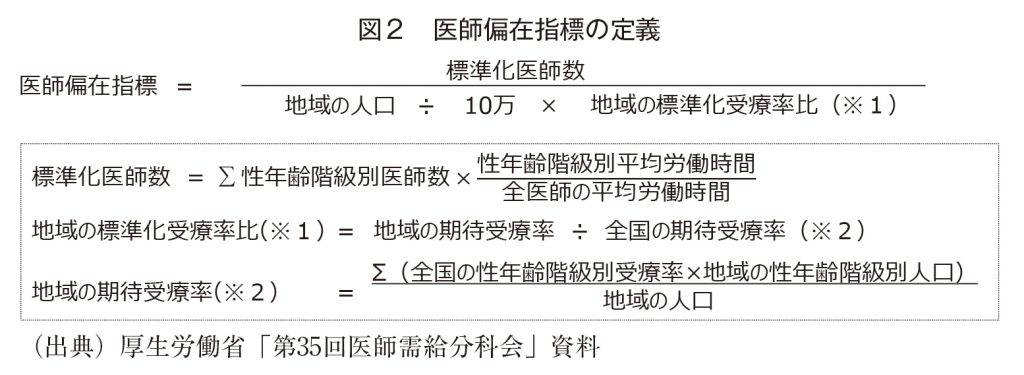

同時に、都道府県の取組みとして、「医師確保計画」を策定するという動きがあり、その策定時には「医師偏在指標」により現況を把握したうえでの対応が求められています。

医師偏在指標とは、図2のような数式に基づき策定され、「医師偏在を見える化」するために提示されたものです。

実際には335の二次医療圏(病床の整備を図るべき地域的単位)毎に指標が作られているわけですが、表1では都道府県単位の数字を示します。

医師偏在指標が平均を上回る都道府県を網掛しましたが、各都道府県でこうした数字を把握したうえで、1)大学と連携した地域枠の設定、2)地域枠医師等を対象としたキャリア形成プログラムの策定・実行、3)認定医師制度(注3)の活用、を行うことが想定されており、これらは地域医療対策協議会や地域医療支援センターを通じて医師確保対策の方針決定や事務を行っていく必要があります。

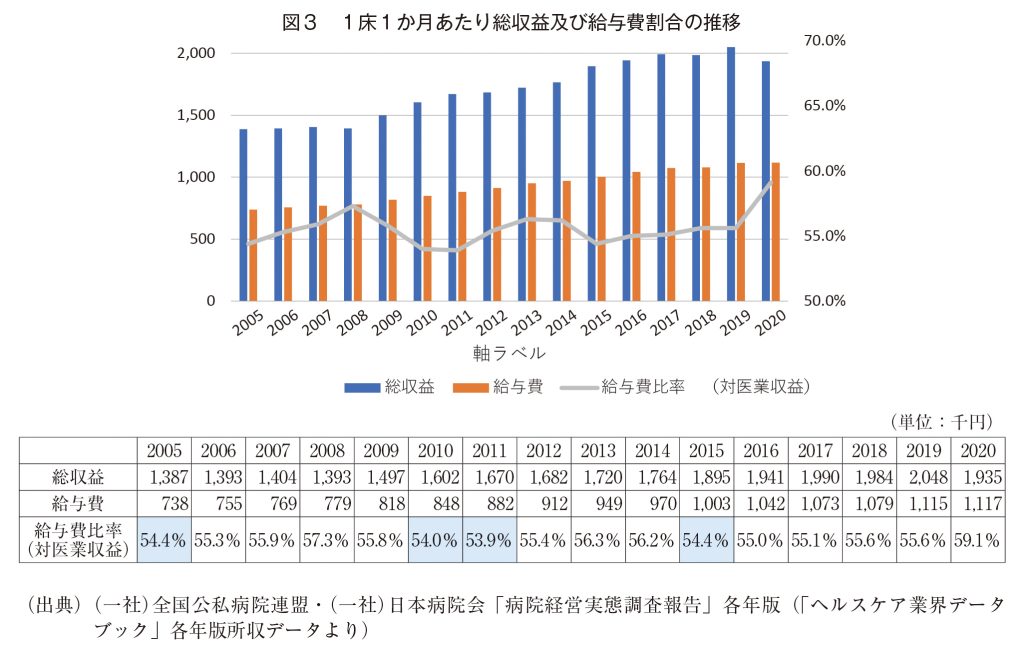

3. 病院の経営動向と医師数等の推移

施策の話に続き、ここからは実際の病院経営における人材確保の位置づけを数字から整理していきます。もちろん治療行為の中心に医師がいますが、医師だけでなく、看護師やリハスタッフ、事務職等さまざまな職員が病院の活動には従事しており、これら全てのスタッフに関する給与が人件費となります。そして、他の産業と比較しても人件費の比率は高く、そのためこの比率は経営指標として重要なKPIとなっています。

ここでは少し長めのスパンで、売上高(医療業界では収益と呼びます)及び給与費比率の推移を見てみます(図3)。これは1床1か月あたりのデータを2005年から集計し直したものです。

この図を見ると、病院の収益自体が横ばいではないことがよくわかります。この期間、日本全体の病院数は減少していますが(2005年9,026⇒2020年8,238)、残った病院が社会的入院への対応ではなく、在院日数を短くしつつ、手厚い人員体制で医療を手掛けてきた結果、2005年から2020年にかけて1床1か月あたりの総収益(医業収益、医業外収益及び特別利益の合算)は約1.4倍となっています。そして、これを支える給与費自体は1.52倍となっています。

実際にこの期間に医師や看護師がどのように増えたでしょうか。図3はあくまでサンプル数の限られた病院の平均値である一方、日本の病院全体での従事者数は、ほぼ同じ期間に、医師数は163,683名(2004年)から216,474名(2020年)と1.32倍、看護師数は600,872名(2005年)から876,227名(2019年)と1.46倍となっています(厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」及び日本看護協会出版会「看護関係統計資料集」を基とした「ヘルスケア業界データブック」各年版所収データ参照)。

このことは、病院の収益増と人件費増、そして人員数増がパラレルに起こっていることを示しています。そして、もう一点付け加えておいた方がよい点は、図3における給与費比率の推移で、収益が増加しているタイミングでは54%台(網掛部分)に下がる一方、収益が停滞すると55-56%程度で推移していく構造についてです(なお、この比率自体は自治体病院も含まれているため、民間病院だけの比率より高くなっています)。この構造を見る限り、個別の病院でみた場合、人員体制の調整は容易でないことが推察できます。

このあたりを頭に入れたうえで、医師が少ないエリアの状況を考えていきます。

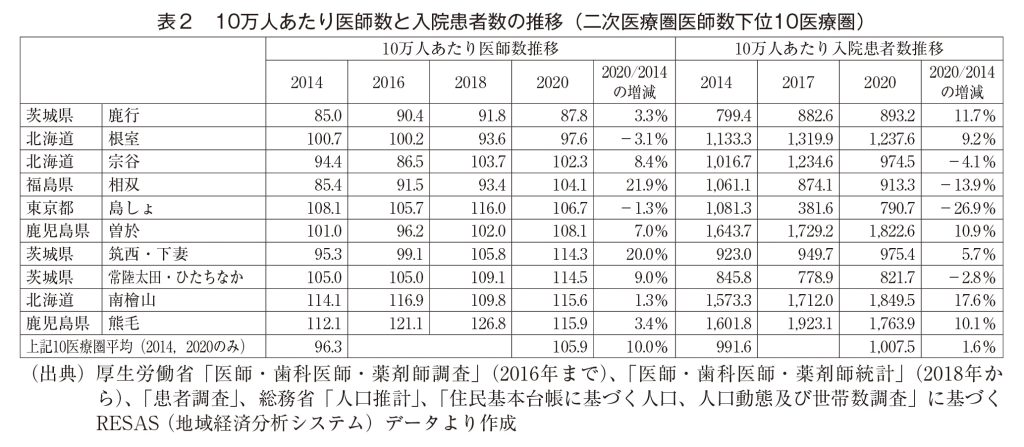

4. 医師数の少ない地域・多い地域における各々の動向

この項ではまず医師が少ないエリアと多いエリアの医師数と患者数の推移を表2、3で見ます。少し極端ですが、10万人あたり医師数が2020年時点で下位及び上位10か所の二次医療圏を取り出し、近時の医師数と入院患者数の推移を見ていきます。ここでの医師数には診療所等の医師も含んでいます。

なお、この期間において、全国でみた場合、2014年と2020年各々の、人口10万人あたり医師数は244.6名(2014年)、269.2名(2020年)と10.1%増、また人口10万人あたり入院患者数は1,036.5名(2014年)、960.2名(2020年)と7.4%マイナスとなっています。また表2エリアの合計では、この6年間で人口が5.8%減っている一方、表3エリアでは2.0%増加する形となっています。

10万人あたり医師数の増加状況を見ると、医師数がすでに多い表3のエリアではさすがにペースは鈍化しています。一方、表2の医師数が少ないエリアでも、地域により差はあるものの全国平均並みの伸長割合を示している状況です(ただし医師数が変わらなくても人口が減少した結果、この数字が伸びているエリアも含まれます)。

次に入院患者数の推移を見ると、患者数自体は全国でも減っているわけですが、表3エリアの減少幅はさらに大きく、一方で表2エリアでは形式上微増となっています(ただし人口の減少幅の方が大きいので、実患者数は微減です)。

表2エリアのような人口減少幅が大きなエリアでも医師数は微増傾向にあるのですが、患者数も維持されてきました。その一方、表3に含まれるような都市部においては、医師数は維持されつつも入院患者数は大幅に減少する、というのが日本の現況です。

そして、手厚い体制を敷き、在院日数が早く回転する形で運営をすれば入院患者数自体が減少しても病院の収益を増加させることができるように現在の診療報酬体系はなっており、3. で示した病院の収益増もそういった背景により実現してきました。しかし、少ない人員体制で在院日数も長期化した状態のまま入院患者数を維持する、という形態では病院は収益を伸ばしにくく、医師数の少ないエリアはどうしてもそうした傾向が強くなります。

5. 対応策の検討

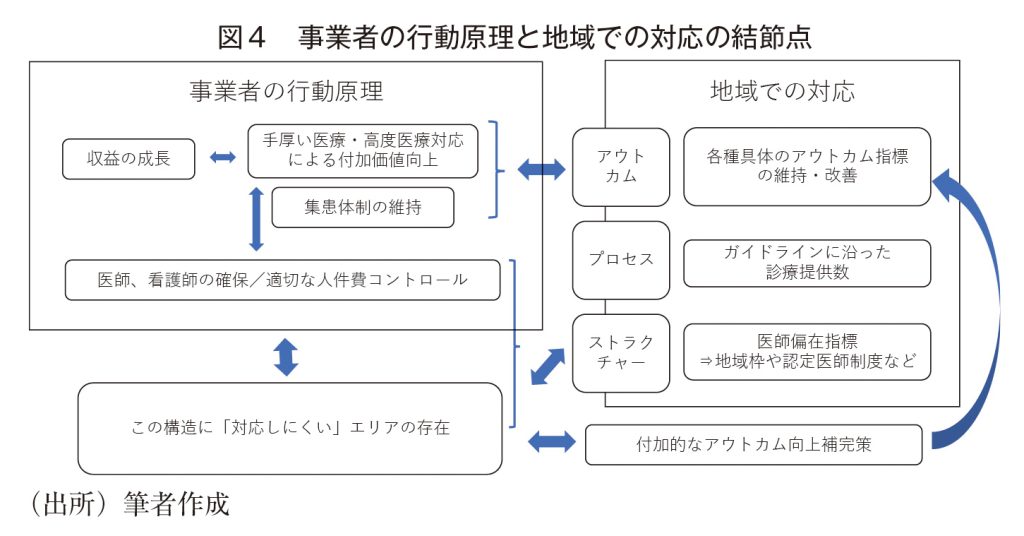

今回の対応策の検討は、事業者の行動原理(図4の左部分)を重視してまとめていきます。

表2と表3は確かに極端なエリアの比較となりますが、ここで少し驚く点はこれだけ医療にかけられる人員体制が異なるにも関わらず(東京都区中央部を除いても医師数が4倍近く異なります)、この二つの括りにおいて、需要(10万人あたりの入院患者数)は平均するとほぼ変わらないということです。

先程述べたように、「医師・看護師をしっかりと確保しながら手厚い体制を作り、新入院患者を主体に適正な在院日数の範囲で回転を向上させ、経営を安定化させる」という手法は、現在の診療報酬体系において収益を向上させる王道であり、ベッドを埋めるだけで収益が向上できるという状況に比べると医療費の抑制という観点でも機能してきました。

しかし、元から人的資源が乏しいエリアの病院がこの流れに乗れないことは明らかであり、かつこのエリアの人口あたり患者数は決して少ないわけではありません。おそらく表2のエリアの多くでは、二次医療圏内に中核となる1~2病院があり、その病院がほぼその二次医療圏を支える形で対応しながら長めの入院も含めて対応しつつ、各診療所にとって明確なハブとなっている状況が想像されます。そして、難しい疾患や重篤度の高い患者については、都道府県の中核エリアの病院に紹介していきますが、表2エリアの病院自体が図3で見てきた収益の伸びを体現できるかというと限定的な側面があります。

そして、事業者の行動原理を考えると、個々の病院はエリアを問わず個別最適を考えるでしょうから、こうした流れのなかで構造が固定化されてしまいます。冒頭に述べた医師偏在対策はどれも必要不可欠なもので、推進されるべきものですが、同時に医師数ベースで4倍の格差について、劇的な変化は難しいでしょう。それは、「手厚い体制での高度な医療対応」と「地域によらず平均的な医療体制を作ること」がトレードオフの関係にあるからです。前回の回復期リハにおけるアウトカム指標に対する動きについても、アウトカムが追求されるなか地域差がある程度残ってしまう状況を示唆しましたが、高度化・効率化を追求すると「エリアとして取り残される」箇所が少なからず出てきます。

ここで加えるべき視点があるとすると、医師数等のストラクチャー自体のみを目標値とするのではなく、その地域全体(つまり、人口あたり)のアウトカム改善に資するKPIとのセットが格差改善には必要ではないか、ということです。そうしたKPIには、高度急性期における各種治療成績も含まれるし、認知症でいえばBPSDの変化、回復期リハでいえばFIMの変化、介護領域でいえばQIの変化、等も含まれるでしょう(各々の略称の意味するところは連載第2回、第3回をご参照ください)。

とはいえ、アウトカム指標を苦労して導入しても、結局それを実現するためのリソース投入競争が起こり、地域差が固定化した形になることは容易に想像できます。ここで大切なのは、そのアウトカム自体を何のために用いるか、という点です。

医師偏在という課題についても、看護師が医師の行っていた業務の一部を担う「タスクシフト」の議論や、もう少し踏み込んだ形でいえば「人材補完のためのデジタル化投資の助成」という対応手段があるでしょう。こうした対応策の議論を全国一律で考えると話が止まる可能性がありますが、「この範囲で、このアウトカム格差の是正のために行う」という形で議論するときにこそアウトカム指標が必要であろう、ということがこの連載を進めながら思うに至った部分です。

私自身が事業者の動きをずっと見てきたからこそ、経営の効率化を求めるあり方と地域においてボトムラインの医療機能を維持する行為の両立は相当難しいと感じています。そして、医師偏在のような難しい課題を考える際にも、アウトカムの維持という理屈のなかで、上述のようなタスクシフトやデジタル化の助成等、付加的な補完策を考えていくことが必要だと考えます。

今回は医療における人材面について考えましたが、これは医療経営では「フロー」の側面となります。最終回では、設備等の「ストック」の側面を考えたいと思います。

(注1)大学が特定の地域や診療科で診療を行うことを条件とした選抜枠を設け、都道府県が学生に対して奨学金を貸与する仕組みで、都道府県の指定する区域で一定の年限従事することにより返還免除される。2022年度以降、臨時定員に係る地域枠は、別枠方式により選抜したうえで、原則として、医師としての勤務開始直後より当該都道府県内で9年以上従事すること及び、キャリア形成プログラムに参加することを要件とする形に変更された。

(注2)医師国家資格に合格後、2年間の初期臨床研修を終え、専門の診療科へ進む研修医。

(注3)医師少数区域等における勤務の促進のため、医師少数区域等に一定期間(6ヵ月以上)勤務し、その中で医師少数区域等における医療の提供のために必要な業務を行った医師を厚生労働大臣が認定する制度。

ヘルスケア

ヘルスケア