ゆるやかな共創共助の仕組み「Smart Village OS」構想

2024年2-3月号

1. はじめに

人類全員が食に関わり生きています。「食を生産する地域」から離れ、都市部に住む人類が増え続けることで、逆に幸せとはなにかを考えさせられる局面が増えているのではないでしょうか。日々、美味しいものを仲間と分かちながら食べることさえできれば、多くの不安は払拭されるはずです。

日本ではものづくりが得意な国民が多く、その力は工業化時代に多いに発揮されてきました。農業もものづくりであり、他国の農業では実現できない美味しく多様な食材を作り続けてきました。しかし、今や農業・農村はさまざまな課題の宝庫であり、当社ではいくつかの課題に対して解決策を見出し、事業として運営しています。その一つが、ITとコミュニティづくりを農業に掛け合わせた仕組み「やさいバス」(運営:やさいバス株式会社、https://vegibus.com/)の全国展開です。そのほか、深刻化する人手不足という課題に対しては農作業ロボットの開発や、子供たちの課題解決力育成のためのプログラム「ジュニアビレッジ」(運営:グローカルデザインスクール株式会社、https://glocal-ds.co.jp/)を展開してきました。

本稿では、日本の農業の現状および特徴を紹介したのち、課題解決へのアプローチを部分から全体デザインへと拡大して、農業を基盤とした技術とコミュニティを融合した人類社会の持続可能性を高める仕組みである「Smart Village OS」(以下、SVOS)構想を以下に提案します。

2. 日本の農業の特徴

日本の国土は約70%が山林で平地が少なく、農業経営体における平均農地面積は北海道で33.1ha、都道府県で2.3ha(2022年農林業センサス)となっていて、アメリカの平均180ha(2021年米国農務省)と比べて非常に小さいことがわかります。また、経営規模は徐々に大きくなる傾向ではありますが、一か所にまとまっていないため、機械や人の移動に時間と手間がかかり、生産性を思うように発揮できないことも大きな特徴です。加えて、土壌が多様で、複雑な地形ゆえの複雑な気象条件により熟練者の判断が常に必要になります。つまり、生産性の向上を期待できる地域は、農地が1か所にまとまり、単品目を平野部で生産する北海道など一部の地域に限られています。

このように人手のかかる日本の農業の最大の危機は、少子高齢化の加速による人手不足の問題です。1960年に1,175万人だった日本の農業従事者は、2022年には123万人(2022年農林業センサス)へ激減しています。日本の農家の平均年齢は68歳と高く、他の国々では引退している年齢です。ただし、各国と比較すると見え方は異なります。対人口における農業従事者数の割合でみると、日本は3.9%と比較的高くなっています。(World Bank Open Data(2019)、USA1.5%、フランス2.6%、ドイツ1.2%、インド43%、中国25%)

農業生産額においては、その60%程度を大規模生産者(10ha以上)が占めていて、大規模化の傾向は顕著です。その大規模な農場では常勤雇用者により運営されていますが、日本人だけでは人材を賄うことは難しく、技能実習制度を活用し外国人に依存しているところが増えています。技能実習生の受け入れは、売上1億円以上の農業経営体で31%に上ります。実習生の賃金は月16万円程度ですが、宿舎や管理機関への支払いなどで1名当たり月30万円は下らないといわれています。日本人を雇う方がよほど安く、逃走による罰則を受けるリスクもないのですが、少なくとも3年間は母国に帰らず、家族のために勤勉に働いてくれることから、同制度の活用は盛んです。

一方で、農業者が国内津々浦々に住み、小さい農地を活用して土地特有の環境や栽培方法による多様な農産物がつくられてきました。幸運にも失われずに残ったこの多様な農業が、世界的なブームを引き起こしている日本食や日本食材の魅力を支えているのは周知の事実です。

2023年、政策面での動きもあります。昨今の円安による購買力低下による買い負けと、コロナの流行やウクライナ侵攻によりサプライチェーンが途切れる経験により、食糧安全保障が重要課題となり、農業基本法改正に向けた検討が始まりました。改正に向けた答申(2023年9月提出)では、スマート農業もさることながら、多様な農業形態の創出や地域コミュニティの維持を目的として、都市と農村の関係人口増の方策をとるべきなどの内容が提起されました。資本主義的な生産性向上の一辺倒ではなく、それぞれの地域が有する物的および人的資本を活用した新たな農業・農村のあり方を認めて支援していくという趣旨です。今後、農業基本法に基づく施策により、多様でクリエイティブな農業・農村が注目されることで、これからの変化が期待されます。

3. 農業・農村システムにおける「共助」

農業は社会基盤産業です。方程式で表せば「農業×ANY=Happy」となります。さまざまな社会的な機能と掛け算すれば、社会課題が解決できるという意味です。実際に、「医食同源」や「身土不二」といった言葉は旧来から存在していますし、「農業×教育」や「農業×福祉」などの相互の分野でWin-Winとなる取組みは全国各地でみられます。人が集団で住み、食料確保のために農業が広まったことを考えれば当然であり、戦後の分業化で多くの人が土を離れて農業・農村の多面的価値を忘れてしまっただけであると捉えています。

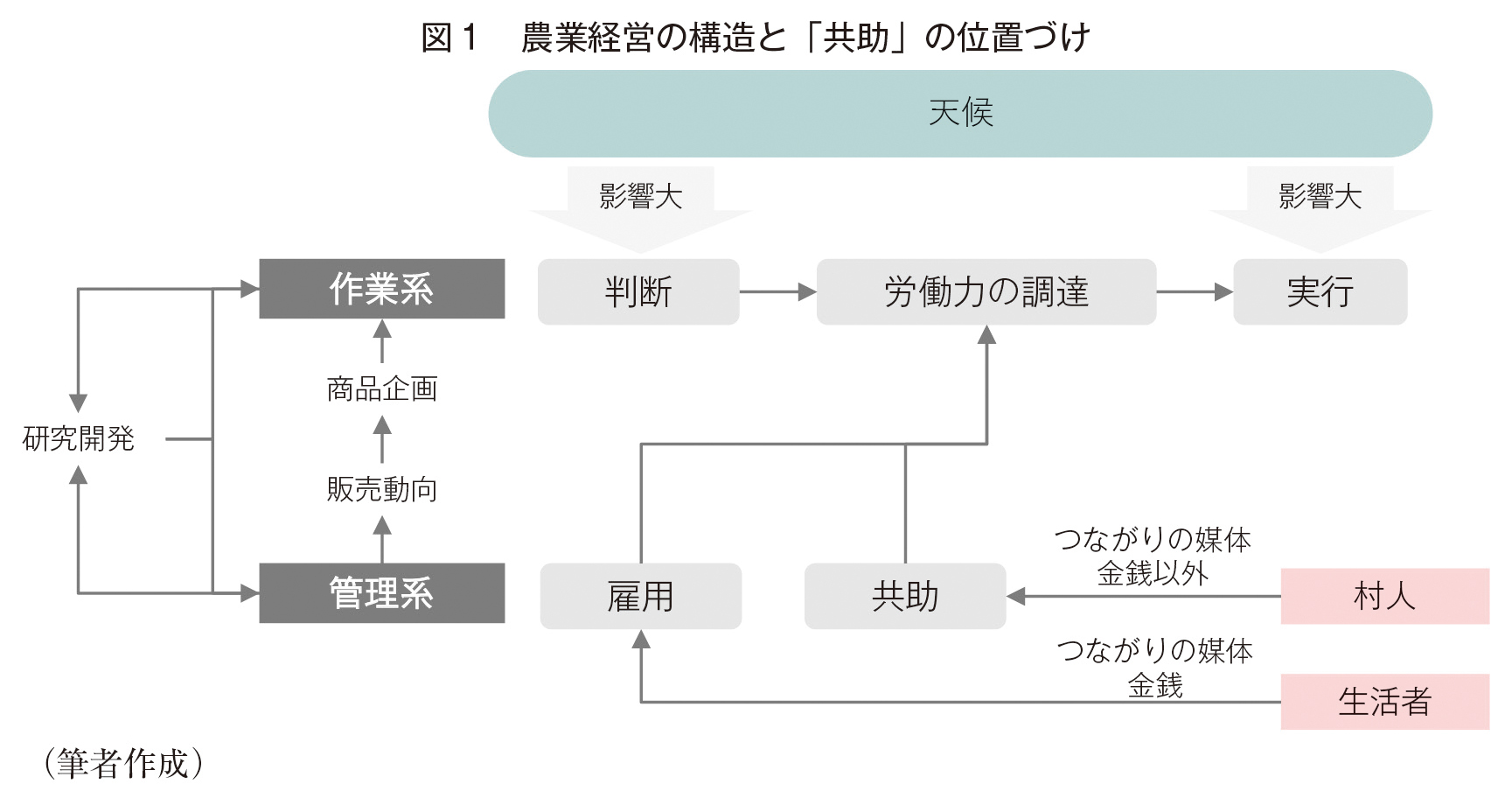

社会基盤産業としての農業を営むには、土地や人だけでなく、水とその水を引くための水路、農道などの社会的共通資本を多く使って地域で維持管理をします。また、農業の労働は年間を通して一定ではありません。果樹は特に季節性が強く、収穫時に多くの人手が必要になります。野菜も時間的な制約があるなかで集中的に収穫したり、水をまいたりと、迅速な対応が必要になることが往々にして起こります。日本の気象は季節があり、複雑な地形や土質がゆえに近隣の農地でも異なる環境条件になるため、作業量や作業予定が立てにくいのが実状です。必要とする労働力の変動が激しいことに対し、常時雇用者だけでなく、村内住民での助け合いや地域の情報を共有し合うことで迅速に対処する「共助」の仕組みが欠かせません。図1は、農業経営の機能構成を図にしたものです。共助なしでは農業経営は極めて難しいのです。「村人」は、金銭以外でつながっている作業者を意味し、金銭でつながっている「生活者」と位置づけが異なります。今後は技術進歩とともに、遠隔操作が容易になって物理的に近くなくても「村人」になれることも期待できます。

村の「共助」というと積年の関係から面倒なものになってしまい、若者を地域から遠ざけてきたことは否めません。その一方で、よそ者を村の共助システムに受け入れ、農業・農村の活性化につなげている地域もあります。JAやさと(茨城県石岡市)、JA浜中町(北海道浜中町)や(株)野菜くらぶ(群馬県利根郡昭和村)などは、それぞれ異なる方法ですが、若い人たちが域外から移住定住して農業が発展している好事例です。例えば、JAやさとの有機栽培部会は、第52回日本農業賞大賞(2023年)を受賞しました。毎年一組の新規参入希望の家族を受け入れて20年以上になります。彼らは、最初の2年はJAの職員として給与をもらいながら、技術指導と販売の支援を受けます。その間に販売で得た売上は就農者の独立資金として活用され、無理なく農業経営を開始することができています。現在、同部会は30戸(うち、7割が県外出身者)となり、移住定住化が進んで地域活性化やコミュニティの形成につながっています。

4. 食の流通システム

近年は食の流通も大きく変わりました。10年ほど前までは、食料を生産コストの安い国々から輸入すればいいという姿勢でした。しかし、世界の人口は今や80億人にも迫る勢いで増加傾向にあり、一方、温暖化や土壌管理の未熟さから農地は年々減少しています。FAO(国際連合食糧農業機関)では、世界の農地面積のうちすでに約30%が劣化しており、2050年までに90%以上が劣化する可能性があると警告しています。加えて、コロナ禍やウクライナ侵攻などで、飢餓率は2019年の7.9%から2022年には9.2%に急上昇しています。飢餓は水不足、紛争、貧困によるところが大きいですが、流通においては換金作物といわれるコーヒーなどを輸出し穀物を輸入するという構造が進み、主食の自給率の低下も有事の飢餓要因となっています。

日本の大手食品商社は大型投資による海外生産で安定した輸入に取り組んできましたが、買い負け、各国での自給率向上、物流費やエネルギーの高騰もあり、サプライチェーンのリスクは増大しています。国産回帰が始まっており、最近では、これまで世界の最安値を求めてきたような企業から国産食材の調達についての相談がきます。また、大手商社の丸紅株式会社は、サーモンの陸上養殖場を静岡県小山町で建設中です。国内の物流もコロナ禍後にドライバーが思うように戻らないまま、2024年に時間外労働の規制が厳しくなることによる人手不足の深刻さが増しています。

やさいバス株式会社は2017年に創業しました。物流の問題は、農村地域ではすでに10年前に顕在化していました。集中・集約による効率化のもと、例えば、静岡で生産されたキャベツは一度東京の市場へ配送されます。市場で価値づけされた後に、その一部が東京から静岡に戻ってきて消費されます。出荷から消費者に届くまで平均4日かかりますが、大量に運び大量にさばくことは物流コスト重視では効率が良いと評価されます。しかし、キャベツの価格は一見変わらずとも非効率な物流でCO2の排出量は多くなりますし、鮮度が下がることで美味しさが損なわれるため、モノの価値は下がります。全体最適で考えれば、農業者が美味しいと思うものを手に取りやすい価格で届けるには、なるべく近隣で生産と消費をすることです。距離が近ければ食材の魅力が伝わりやすく、また、食べた感想も伝わりやすい距離感であるため、相互の信頼関係も築きやすいのです。食材は命に関わりますので、信頼を基礎として売買されることが理想です。

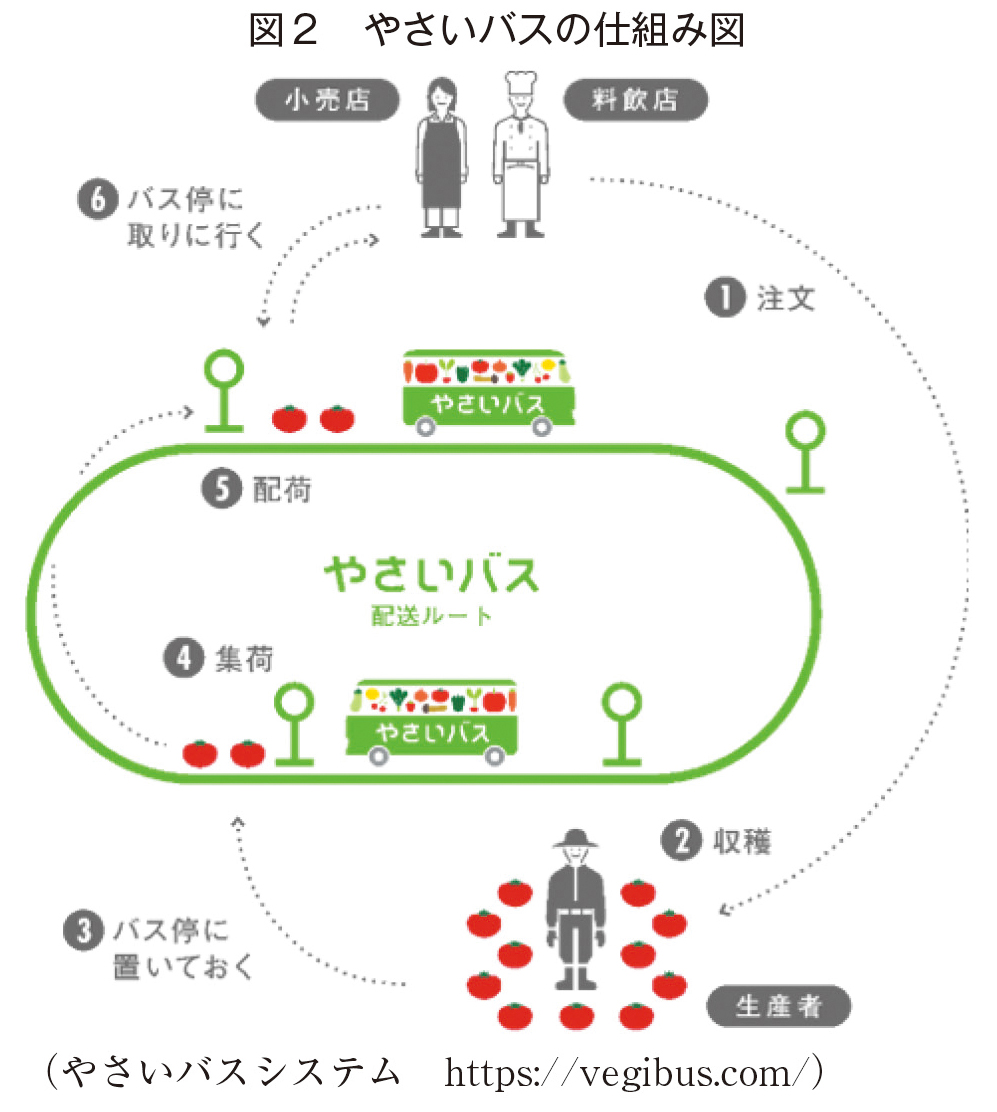

やさいバスは出荷地を分散したままに川上から川下を情報と人でつなげて全体最適を図る仕組みで、ITとコミュニティの形成という両輪で構成されるサービスを提供しています(図2)。ITを活用することで、受発注と地域の共同配送の情報が共有化され、出荷地から配荷地までの距離を表示する取組みも容易に実現できます。また、一部の地域で、「商品への距離表示」という方法を実施しています。なるべく近くのものを購入することだけで、CO2排出量の削減に協力することになり、かつ、新鮮さを味わうことができます。(写真1,2)

コミュニティの形成という点では、「バス停」と称する集配場所を農業者や購買者、地域貢献したい方々から提供いただき、バス停を起点とした地域連携活動が各地で始まっています。例えば、ファミリーマート北医大店のやさいバス野菜販売コーナーで売れ残りが出た際に、近くの惣菜事業者SA-LABOが購入し、次の日に惣菜として売場に戻ってくるというアップサイクルが実現しています。

また、サプライチェーンという一方通行の仕組みだけでは農家へのフィードバックがないため、モチベーションの持続性が課題になります。農業者の「美味しいものを届けたい」という気持ちが大きく関わっているからです。そこで、価値を循環させるという意味で「バリューサイクル」と称して、例えば、スーパーのバイヤーを農家の元へ連れていって、マーケットで起こっていることを農家へ伝えています。やさいバスは今では新しい地産地消および価値循環の仕組みとして15都道府県(北から北海道・青森・茨城・千葉・東京・神奈川・静岡・愛知・長野・大阪・兵庫・広島・鳥取・香川・愛媛)に広がり、台湾など海外への展開の準備を開始しています。課題先進国である日本のローカルに起きている課題の解決手法は、海外でも有効だと考えています。

5. 共創共助のOS「Smart Village OS」構想

世界のどの国も、生産から消費までの課題に大きな違いはなく、気候変動により困難さを増す安定生産、消費者との分断、コールドチェーンの分断によるフードロス、肥料の高騰、エネルギーの高騰など、人類が叡智を結集させて乗り超えなければならない高い壁が目白押しです。資本主義一辺倒の行き詰まりを感じている人々も増え、大規模生産が主体の欧米諸国であっても小さい農業やCSA(Community Supported Agriculture)というコミュニティが支える農業が実践されています。やさいバスのみならず、各種ECなどによる流通の選択肢は増えていますし、農業ロボットやITは人手不足への対応や、肥料や農薬の最適化などのサポートに役立つでしょう。しかし、技術だけ、あるいは農業の部分的な課題解決だけでは多様な農業・農村を維持継続することはできない、というのは、図1で説明した通りです。

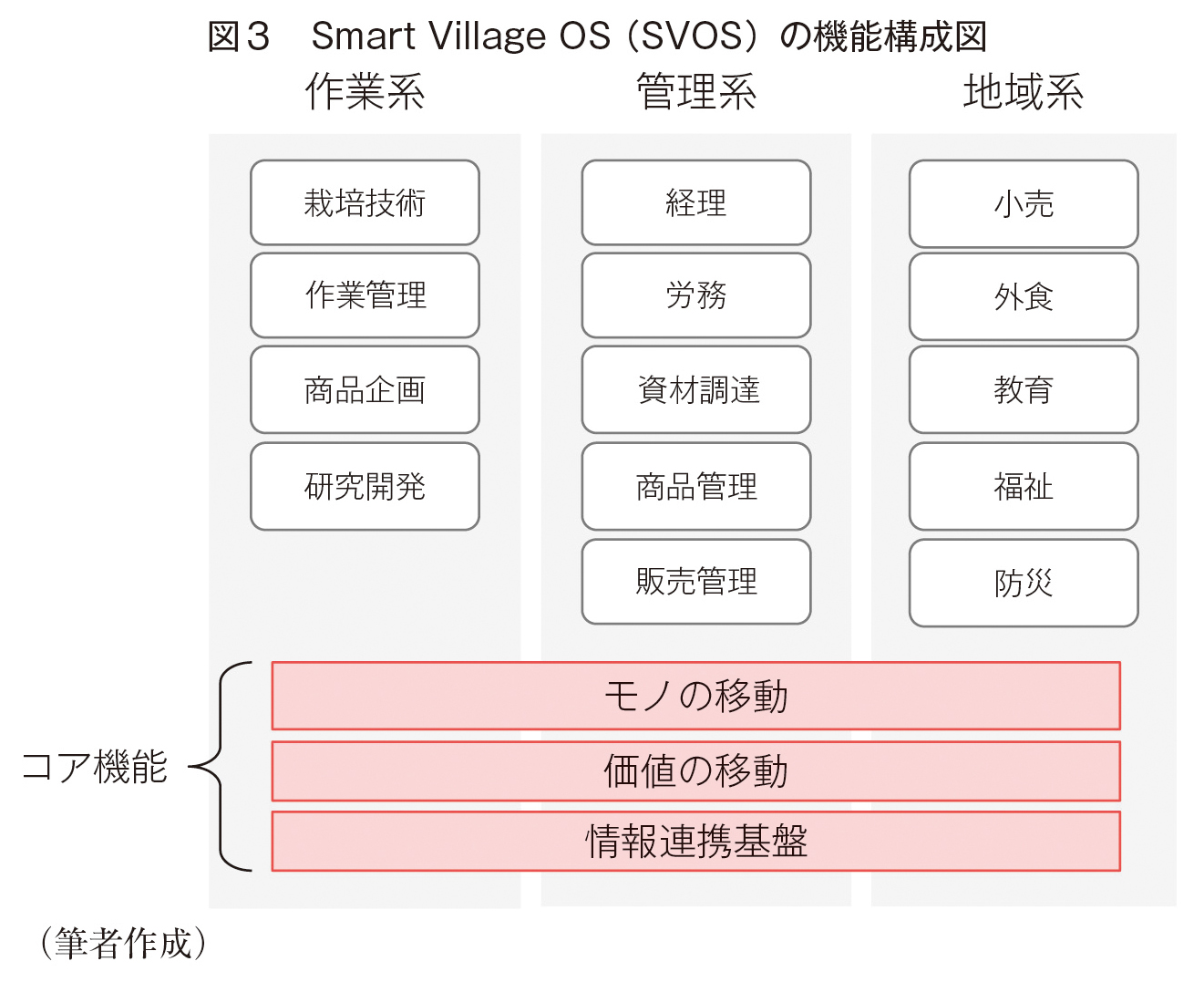

今こそ、社会基盤産業である農業から、人が未来を創ろうと思い集まり「共創」する場と相互に補い合う「共助」の仕組みの必要性を発信する時期が来たと考えました。図3に、SVOS構想の機能構成図をまとめました。今後、SVOSを実装したSmart Village Labo(以下、SVLabo)を各地に展開していく予定です。SVLaboは設置エリアに必要な機能を備え、持続的な食料生産や流通を目途に人が集まり、知識や知恵の集まる場所であり、創造された価値を共有する場でもあります。

SVOSは、農業・農村社会の仕組みを「作業系」、「管理系」、「地域系」に分け、それらをつなぐコア機能である、「モノの移動」、「価値の移動」、それをつなぐ「情報連携基盤」の3つで、全体の基礎を支えます。

〇「モノの移動」

ハードウェアとして各種モビリティが各系をつなぎます。例えば、受注から農業生産の収穫作業の指示により作業用ロボットが動き出し、自動的に出荷場にモノが集まることを想定しています。出荷場から小売店舗はこれまで同様に自動車が担います。いずれ自動走行化されるでしょう。

〇「価値の移動」

すでにある貨幣や仮想通貨、ポイントシステム等を組み合わせ、価値交換と交換の連鎖による価値循環(バリューサイクル)の仕組みを担います。

〇「情報連携基盤」

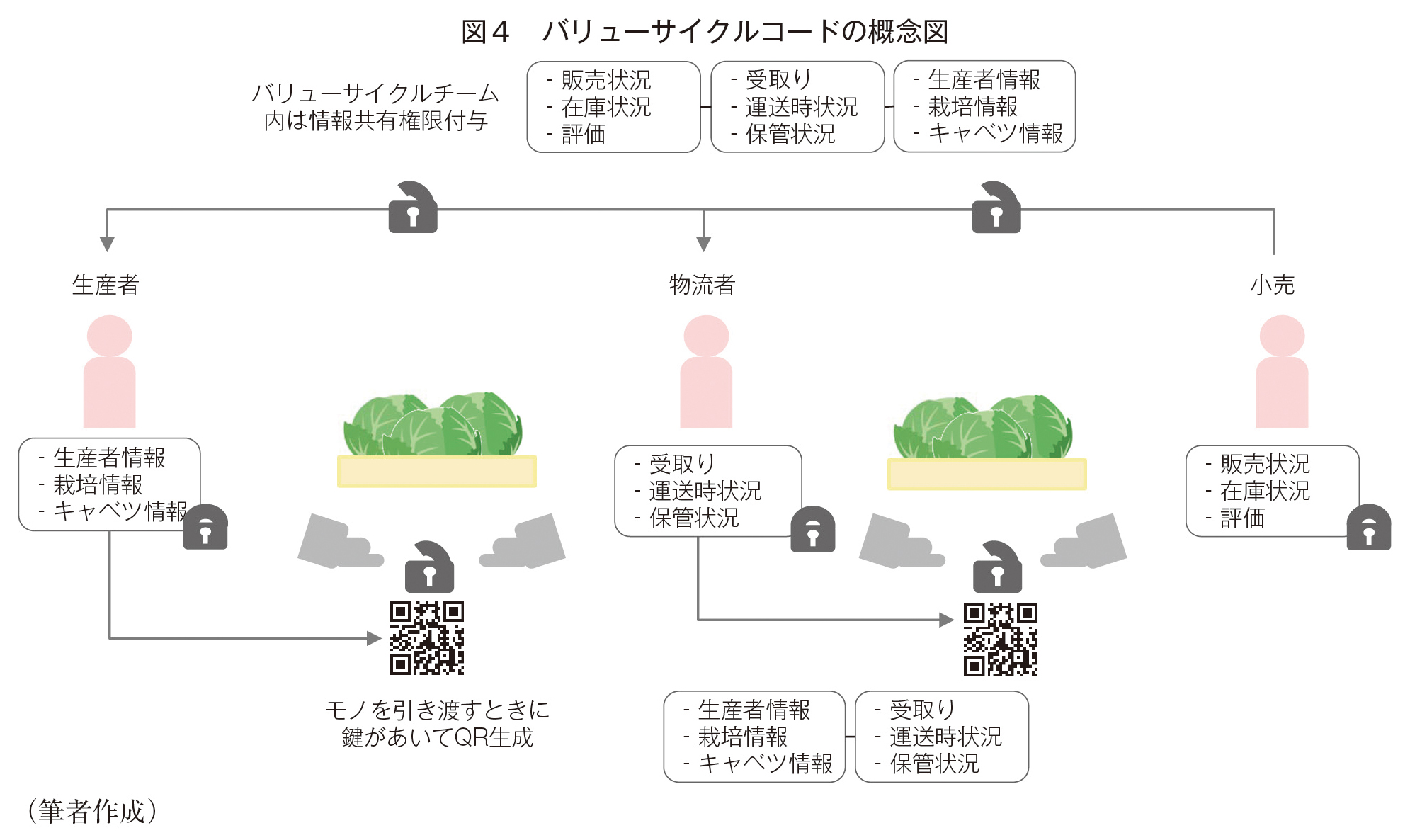

バリューサイクルコード(特許出願済、モノと価値の移動のための情報連携システム)と称し、各情報を構造化せず、信頼関係で結ばれた当事者同士の情報がリアルで接点を持つ際につながることで、リアルとバーチャルを連結させていく仕組みです。各社各様のデータベースを無理に統一構造にする必要はありませんし、農業であれば、肥料や農薬、栽培日誌、消費者の感想までも紐づけることができます。

以上の3つのコア機能により、作業系・管理系・地域系を一つのチームとして、無理なく情報を共有することができます(図4)。

各系とそのつながりは以下の通りです。

〇作業系

「作業系」はものづくりです。研究開発、栽培技術向上、作業管理、商品企画などが主たる機能です。全てを一人で行う職人的な農業者もいれば、家族で機能を充足する場合や組織外の方と連携する場合もありますが、SVLaboにてそれぞれが不足している機能を補います。刻々と変わる生産現場の状況判断によって作業計画が策定され、その際の労働力は雇用だけでなく、SVLaboを通じて地域系と連携を維持しておくことで、共助による労働力の弾力性を高めることができます。SVLaboは人口増大している他国にも構築していきますので、国内外のSVLabo同士の共助により、人手不足やタイムリーな人手の確保が可能になります。

〇管理系

経理、労務、資材調達、商品管理、販売管理と、こちらも製造業と大きく変わらない機能で構成されていますが、総務については各農業組織体の管轄ということで、SVOSの機能としては明示していません。販売管理、商品管理、肥料や農薬などの資材調達は作付計画に依存しますので、地域系の購買者との連携が欠かせません。

〇地域系

SVLaboは流通の集荷拠点として、近隣の中小の出荷者の出荷場としての機能も果たします。新たな食材の栽培や加工食品について、地域系に属する小売や食品会社と直接検討する場としても役立ちます。そして、商流とバリューサイクルコードでの情報連携による新たな垂直統合を構築し、安定した関係性を構築していくことで全体の系を安定させていきます。

新たに農業を始める人のサポートも重要です。国内では後継者不在などにより2022年度の1年間に2万4000haの農地が減少しました。(農林水産省「耕地及び作付面積統計」2022年7月15日現在)新規農業者がSVLaboで地域の共創共助システムに参加することで、コミュニティの知恵や人手の共有がなされ、一日でも早い安定的な生産を実現してコミュニティ活性化につなげていけると考えています。

SVOS構想は夢物語に聞こえるかもしれませんが、不安定さの増している社会情勢のなか、世界的に理想と思われる社会システム構築に向けて共創共助を実践していく枠組みが求められていると感じています。「農業×ANY=HAPPY」という方程式が成り立つ農業から、一つの社会システム案としてSVOS構想に辿りつき、SVOSをSVLaboという実態を伴う形で国内外に展開していく予定です。各国が有する農業・農村の抱える課題に共創共助で取り組むことにより、美味しい楽しい食という素敵な武器で持続可能で平和な社会を実現できると信じています。

女性活躍

女性活躍