『日経研月報』特集より

デジタル化と平和の配当と失われた30年 ~長期の時間軸で読む潮流変化と日本経済の可能性~

2023年8-9月号

1. はじめに

1990年代以降、日本経済は「失われた30年」といわれる長期の停滞に陥り、一人当たりGDPは伸び悩んだ。ジャパン・アズ・ナンバーワンと称された1980年代とのコントラストはあまりに鮮明だ。これにはさまざまな要因が働いたと考えられるが、情報経済の観点からは、技術環境と国際環境が大きく変化し、企業の最適資源配分がグローバル化するなかで、日本固有の問題が重石となり、変化の波に上手く乗れなかったことが一因だったと考えられる。

ただし、2010年代半ば頃を境に、これらの要因には「失われた30年」の延長線上には描けない潮目の変化がみられる。そこで本稿では、「デジタル化」と「平和の配当」と「3つの過剰」をキーワードに、長期の時間軸で日本経済を取り巻く潮流変化を跡付けながら、現下の情勢を踏まえて、今後の日本経済を展望することとしたい。

2. ニュー・エコノミーの実現と無形資産への投資

1990年代の技術変化といえばデジタル化といえる。パソコンとインターネットに象徴される分散型の情報処理技術と開放型の通信技術が急速に普及したことで、デジタル技術は大組織の専門家による限られた利用から、あらゆる組織と個人が利用できる共通資源へと相転移した。先陣を切ってこの変化の波に乗り、生産性を加速させたのが当時の米国だ。

経営史の大家であるハーバード大学のチャンドラー教授は、当初これを「第3次産業革命」と捉えていたが、研究を進める過程で認識を改め、「工業時代」から「情報時代」への転換と位置付けた(Chandler[2000])。工業時代の枠を超えた変化に工業を含意する表現はふさわしくないと考えたからである。

もちろん、デジタル技術は単に導入さえすれば効果が表れる万能薬ではない。1990年代半ばから、米国ではデジタル化しても経済成長が加速しないという「生産性のパラドックス」と、それが解消し新たな成長過程に入ったとする「ニュー・エコノミー論」との間で激しい論争が繰り広げられた。

その後の実証研究によって、今では成熟した米国経済がデジタル技術への投資で生産性を再加速させ、10年以上にわたる高成長を実現したと検証されている。同時に、デジタル化が効果を生むには欠かせない条件があることも明らかとなった。組織の見直しや人材開発、業界慣行や規制など目に見えない無形資産への投資、すなわち工業時代に形成されたさまざまな「仕組みの見直し」という経営改革や制度改革の条件である。

この条件は万国に共通する。日米独韓の4カ国企業を比較分析した研究によると、日本企業は他の3カ国に比べて経営改革に消極的でデジタル化の効果も低いが、改革に積極的な企業群を抽出すると、諸外国並みの効果をあげている(篠﨑[2010])。さらに、日本企業を規模別に分析すると、効果を生む仕組みの見直しは、大企業と中小企業で異なり、組織構造が複雑な大企業では「経営改革」が、組織構造が比較的簡素な中小企業では「利活用」とそのための「人材確保」が、それぞれ売上高や利益に直接の経路で影響していることが明らかとされている(Shinozaki, et. al[2018])。

このように、ニュー・エコノミーの波に乗った生産性向上は、技術への投資と無形資産への投資(仕組みの見直し)が一体となって実現されるもので、これこそがまさにデジタル・トランスフォーメーションの本質といえる。

3. 平和の配当と資源配分のグローバル化

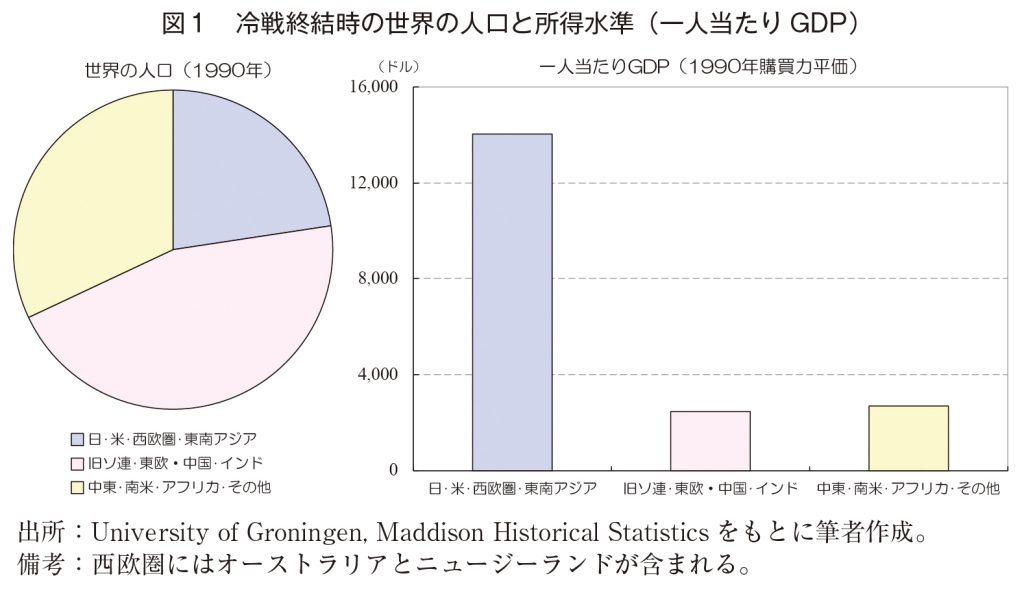

ここで見落とせないのは、ニュー・エコノミーの波は、冷戦終結に伴う「平和の配当」のなかで世界に広がったという事実だ。1989年のベルリンの壁崩壊を経て1991年に旧ソ連が解体し、20世紀初頭に現れた社会主義という壮大な仕組みが崩れ去った。デジタル化とは無関係にみえるこの国際環境の変化は、今日に至るグローバル経済の大枠を規定する重要な相転移だった。なぜなら、第1に、技術開発にかかわるヒト、モノ、カネなどの経済資源が国防関連から民間のハイテク分野へとシフトしたこと、第2に、旧社会主義圏が市場経済圏へ移行したことにより、それまで人口比で2割程度に過ぎなかった市場経済圏が一気に広がったからである(図1)。

1992年の大統領選で誕生したクリントン政権が「情報ハイウェイ構想」を掲げたことも手伝ってデジタル化が脚光を浴び、ヒトの面では国防関連から新興ハイテク企業へ技術者が移動し、モノの面ではデジタル関連の企業投資やR&D投資が、カネの面ではベンチャー・キャピタルなど民間資金がこの領域に押し寄せた。米国のGDPに占める国防支出の割合と民間企業投資の割合を1990年と2000年で比較すると、前者は2.2%ポイント低下し、後者は逆に2.0%ポイント上昇している。このうち1.8%ポイントはデジタル投資である。

しかも「平和の配当」で効率的な資源配分の舞台はグローバルに広がった。新たに市場化した国々は、人口規模が大きい一方で、一人当たり所得はかなり低い水準にあった(図1参照)。ガソリン車やアナログ機器のような「すり合わせ型」の財とは異なり、「モジュール型」のデジタル財は、グローバルな分業に馴染みやすい。新たに市場化した経済圏の安くて豊富な労働力を上手く活かせば、大きなビジネス・チャンスが生まれる。実際、パソコン製造・直販のデルや小売大手のウォルマートなどデジタル技術を駆使してグローバルなサプライチェーンを構築した企業は事業規模を急拡大させた。

こうしたなかで、冷戦に勝利した先進諸国は価格競争の激化に直面し、より付加価値の高い分野へ産業構造の転換が迫られた。新たに市場化した経済圏からふんだんに供給される分野に今まで通りヒト、モノ、カネを張り付けていたのでは、賃金が同じ水準に引き寄せられデフレ圧力がかかるからである。この国際経済学でいう「要素価格均等化定理」の陥穽にはまらないためには、付加価値の高い領域に経済資源をシフトさせ、一人当たり所得(=生産性)を向上させるための「仕組みの見直し」が欠かせない。日本経済は、こうした技術環境と国際環境の変化のなかで「失われた30年」に陥ったのである(注1)。

4. 固有の問題に直面した日本経済

技術変化や国際環境の変化はどの国にも同様に及ぶが、日本はまさにその時期に固有の経済問題に直面していた。雇用、設備、負債のいわゆる「3つの過剰」である。個別の事情はさまざまであろうが、日本企業の経営陣は総じて前向きの事業展開よりも、後ろ向きの問題処理に忙殺された。特に大手金融機関の破たんが続いた1990年代後半には、資金繰りへの不安から「キャッシュ・イズ・キング」の考えが蔓延し、企業は投資を控えて現預金を抱え込み、固定費とみなした人件費の削減にまい進した。

皮肉なことに、日本企業で過剰とされた人材の一部は、その後移籍した韓国、台湾、中国などの企業で優れた能力を発揮し、企業・産業の発展とグローバルな飛躍の礎を築いたとされる。裏を返すと、マネジメントの力量次第では、そうした能力が別の日本企業で発揮される道もあり得たといえる。だが、日本では労働市場を通じた企業間、産業間の人材移動が上手く機能せず、また、新たな挑戦に資金を供給する金融市場も不良債権問題が重石となって十分機能しなかった。

「キャッシュ・イズ・キング」の下で、家計も企業も貯蓄に励み、モノよりマネーを求めれば、相対的にマネーの価値が上がり、モノの価値は下がる。すなわちデフレ傾向となるため、名目で変化しない債務負担は一段と重くなり、リスクを取った前向きの投資へさらに慎重になるという悪循環に陥る。日本経済研究センター(2010)は、投資の決定要因として重要な「企業の期待成長率」がどう形成されているかを分析している。それによると、本来「企業の期待成長率」には未開拓の「将来」市場を嗅ぎ取るアニマル・スピリッツが反映されるはずだが、1990年代以降の日本では、「過去」の実績、それも名目成長率との相関が強まっており、投資行動に「縮み指向」がみられると結論付けられている。

既述の通り、デジタル技術への投資は生産性向上に寄与し得るが決して万能薬ではない。あらゆる投資にはリスクがあり、デジタル投資も例外ではない。しかも成果を生むにはさまざまな改革(=無形資産への投資)が不可欠で、縮み指向ではとても太刀打ちできない。「失われた30年」の日本経済は、大きな潮流変化の渦中にあって、こうした固有の問題が立ちはだかり、所得水準や生産性の向上につながる大胆な経済資源(ヒト、モノ、カネ)のシフトが上手く進まなかったと考えられる。

5. 途上国を巻き込む「情報化のグローバル化」

アニマル・スピリッツを失った日本経済が立ちすくむなか、デジタル化の潮流は衰えることなく、むしろ勢いを増して世界に広がった。デジタル化によるイノベーションと経済成長といえば、2000年頃までは先進国を舞台に語られることが多く、新興国・途上国については、デジタル・デバイドへの懸念こそあれ、本格的な普及と利活用による経済発展の可能性は現実視されていなかった。2000年の九州・沖縄サミットで採択された「沖縄IT憲章」でデジタル・デバイドの解消が国際社会の共通課題だと各国首脳間で確認されたのはその象徴といえる。

ところが、この国際論調は2000年代半ばに大旋回し、デジタル化が途上国の経済発展に向けた起爆剤になるとの認識が一気に広がった。世界178カ国・地域を対象にモバイル技術の普及加速期を構造変化点分析で特定化した研究によると、1990年代に普及が加速した先進国に続き、BRICS、移行経済国、ASEAN、アフリカ諸国では、2002年から2004年にかけて普及が加速したと検証されている(山崎・篠﨑[2023])。他のデジタル技術を含めて、21世紀の新興国・途上国は、先進国が電話の発明から100年以上かけて20世紀末に辿り着いた技術普及の水準にわずか10~15年の速さで到達した(野口他[2018])(注2)。

かつて、情報化とグローバル化は、相互に関係しつつも独立した並列関係で認識されがちだったが、今では1つに合流した大奔流となっている。この「情報化のグローバル化」ともいえる現象によって、イノベーションの波は新興国や途上国に怒涛のように押し寄せ、さまざまな新ビジネスを湧き起こしながら世界の景色を一変させている。ここでイノベーションが持つ意味は、最先端技術の追求そのものにあるのではなく、価格が劇的に低下し誰もが利用できるほど豊富な技術の活かし方にある。

アフリカでは、かつて数十キロ離れた地域に通っていた農業指導員がショート・メッセージ・サービスを通じて栽培時期や気象情報を伝え、指導エリアを格段に広げた。携帯電話で市場価格を知る農民は仲買人の言い値で買いたたかれることがなくなり、船上で売値を確認できる漁師は、有利な値がつく寄港先を選ぶことで所得を大幅に増やしている。時間を持て余していた若者は、携帯電話で容易に求人情報を得、稼得機会を飛躍的に高めた。携帯電話による少額送金は、これまで金融システムとは無縁だった人々に多大な恩恵をもたらしている。

6. 中国とインドはデジタル化と平和の配当の申し子

「情報化のグローバル化」は、新興国・途上国の所得水準向上と人々の国境を越えた活動範囲の拡大を引き起こした。所得水準の変化と携帯電話の普及について、グレンジャー検定で因果性を分析すると、1990年代は所得水準から技術普及への因果性が先進国のみで検証され、それ以外の国や地域では何の関係性も確認できない。つまり、先進国のみが豊かだから新技術が普及していた。ところが、2000年代になると先進国では双方向の因果関係が生まれ、さらに新興国や途上国では、携帯電話が先に普及した後で所得水準が向上したという因果性が検証された(Shinozaki and Urakawa[2016])。

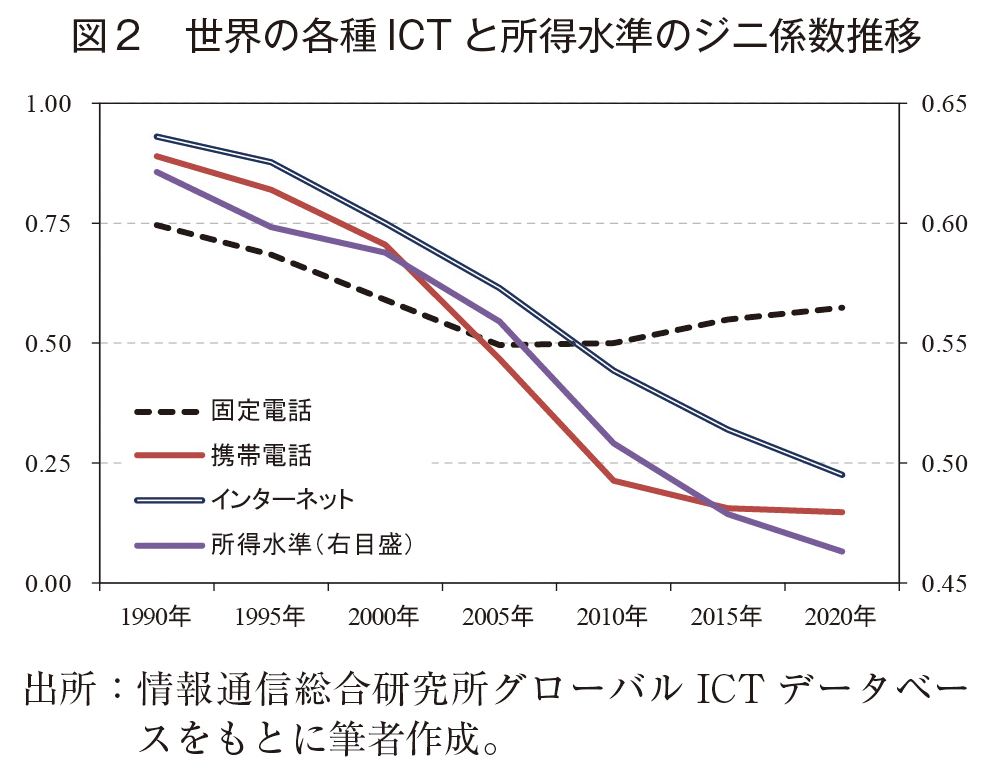

1990年から2020年まで30年間について、格差の大きさを示すジニ係数を5年毎に計測すると、固定電話は格差縮小の動きが止まり、近年は拡大気味ですらあるが、携帯電話とインターネットは2000年代半ばから急速に格差が縮小しており、デジタル・デバイドはもはや解消した(図2)。ここで見逃せないのは、軌を一にして各国間の所得水準格差も縮小傾向が鮮明になっていることだ。まさに、デジタル化と平和の配当の恩恵そのものだが、これをフルに享受したのが中国とインドである。購買力平価のGDPをみると、1990年に米国のわずか15%に過ぎなかった中国は、2020年には米国を1.2倍上回る規模に、また1990年に日本の38%の規模だったインドは、今や日本の1.7倍の規模にまで拡大した。

中国は2001年のWTO加盟が契機となって経済発展を遂げたが、その起点となったのは、冷戦終結後の1992年に鄧小平氏が行った「南巡講話」だ。天安門事件で国際社会から経済制裁を受けていた中国は、これを機に改革開放路線へと舵を切り、統制型の社会主義経済を脱して市場経済への扉を開いた。オフショアリングが盛んなインドは、西暦2000年のコンピュータ・プログラム(Y2K)問題が弾みとなり、世界のソフトウェア開発をリードする一翼へと飛躍した。その基盤は、旧ソ連と密接な関係にあった経済体制を見直すべく1991年から順次取り組んだ経済改革と通信自由化だ。

両国とも冷戦終結後の「市場経済化」が米国発の「ニュー・エコノミー」と共振し飛躍的な経済発展を遂げたという意味で、まさに「デジタル化」と「平和の配当」の申し子といえる。

7. 潮目の変化と日本経済の可能性

日本では停滞感に覆われた「失われた30年」も、世界に目を向けると「平和の配当」のなかで「デジタル化」が進み、工業時代から情報時代への転換で躍動感に満ち溢れた30年間であった。

だが、この枠組みは決して万古不易のものではない。これまでの文脈で今後を展望すると、次の3つの点で過去約30年間に通底していた潮流と力学に激変の兆しがみられる。第1に、価値観を巡る対立が深まり「平和の配当」が消滅しつつあること、第2に、これに技術変化が重なりサプライチェーンの「可視化」と「再編」が迫られていること、第3に、デジタル化の新たな進展により、リアルとの融合やウェットラボの可能性が生まれていることだ。以下ではこれらの点を考察しよう。

7-1. 平和の配当の消滅と価値観を巡る対立

「平和の配当」の消滅は、ロシアのウクライナ侵攻が始まった2022年に決定的となったが、実は2010年代半ばに既に始まっていた。ウクライナ侵攻の伏線となったロシアのクリミア侵攻も、香港の自治に対する中国政府の介入を危惧した民主化運動(雨傘革命)が高まったのも2014年のことだ。トランプ前大統領が当選した2016年の大統領選では貿易問題に端を発した米中対立も顕在化した。

2010年代半ばといえばスマホの普及が本格化し、ビッグデータやAIが注目され始めた時期でもある。いずれの出来事にも、サイバー攻撃やSNSを通じたフェイクニュースの拡散など「情報化のグローバル化」を背景とした情報戦が絡んでおり、サイバー・セキュリティとナショナル・セキュリティが表裏一体であるとの認識が強まった。個人情報を扱うネット関連企業に逆風が吹き始め、2016年の大統領選を巡る情報流用問題では、フェイスブックのザッカーバーグCEOが2018年4月に米国議会の公聴会で証言を迫られた。

同じ頃、米国で対中国防衛政策に長く関与したマイケル・ピルズベリー国防総省顧問の著書『China 2049:秘密裏に遂行される「世界覇権100年戦略」』(原題The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America As the Global Superpower, 2015年2月公刊)が米国政治の中枢で関心を集めた。米中対立が先鋭化するなか、2018年12月には中国最大手の通信機器企業ファーウェイのCFOがカナダのバンクーバーで逮捕され、米国から身柄の引き渡しを要請される事件も起きている。この段階になると、米中関係は単なる貿易摩擦を越えた「価値観」を巡る対立にまで先鋭化した。

「平和の配当」が消滅していくなか、サプライチェーンの再編を促す力学が生まれ、日本では2022年に経済安全保障法が成立した。NATO加盟国が1949年に結成したココム(対共産圏輸出統制委員会)は、冷戦終結後の1994年に解散したが、国際情勢の変貌を受けて制度の空白を埋める仕組みづくりが始まったといえる。

7-2. サプライチェーンの可視化と再編

2020年前後に注目され始めた経済安全保障の概念は、論者によって捉え方に幅があるが、サプライチェーンの強靭化とそれに向けた再編という点は共通認識となっている。コロナウイルス感染症拡大に伴う各国の政策の違いやロシアによるウクライナ侵攻が追い打ちをかけ事態は急速に動いている。

この流れを後押しするのが技術環境の変化で生まれた「サプライチェーンの可視化」だ。デジタル技術がグローバルに普及したことで情報の解像度が飛躍的に高まり、企業がどのようなエコシステムを形成しているか、原材料、部品、労働環境、エネルギー源に遡って、世界中の誰もが容易にトレーシングできる環境が出現した。EUが提唱する「プロダクト・パスポート」はその一例といえよう。これは、生産過程で使用された原材料とその含有割合、製造方法や環境負荷といった製品毎の属性情報をパスポートのように個々の製品に「ひも付け」する取組みで、IoTの進展で実現の気運が高まっている。

2011年に国連の人権理事会で決議された「ビジネスと人権に関する指導原則」ではサプライチェーンにおける人権の尊重が企業に求められており、ESGsの観点からも息の長い取組みとなるだろう。一連の動きからは、サプライチェーンの抜本的再編は、単に短期的で表面的な不確実性が原因なのではなく、中長期的な趨勢であることが読み取れる。

さらに、従来は情報の受け手だった消費者が、SNSを通じて今や情報の提供者に転化するCGM(Consumer Generated Media)の動きが加速している点も見落とせない。レピュテーション・リスクに直結するからである。企業収益がどう生み出されているか、完成品市場での品質や価格のみならず、要素市場というサプライチェーンの上流まで遡及して判断し、情報発信される環境が出現しており、安全・安心、人権、環境など価値観に直結する「生産のされ方」が世界中の消費者や投資家の判断材料になることを肝に銘じた再編が望まれる。

7-3. 地政学的に再定義する日本の立地特性

平和の配当によって資源配分の舞台はグローバルに広がり、そこでは効率性が追及されてきた。これからの時代は、効率性に加えてフェアネスや倫理といった価値観を軸にした事業戦略が求められる。情報の解像度が飛躍的に高まりサプライチェーンの可視化がさらに進めば、消費者、取引先、投資家からその実態が緻密にモニターされ、非財務情報の開示と併せて企業ブランドに強く影響するだろう。

この動きはチャンスでもある。幸いなことに、自由と民主主義といった普遍的価値を基盤とする日本は、成長力や躍動感はともかく、信頼性や安定性の面で一定の評価を得ている。潮流変化を好機とするには、日本の特性を棚卸したうえで、腰を据えた中長期のビジョンとそれに基づく果敢な資源配分の見直し(=投資の実行)が欠かせない。政府による骨太の成長戦略も重要だ。単に日本企業の国内回帰という狭い位置付けではなく、日本の特性を地政学的に再定義し、グローバルなサプライチェーンの信頼できる拠点として、外国企業も視野に入れ世界の動きを取り込んでいく包括的な政策が求められる。

Googleによる日本初のデータセンター開設、TSMCの熊本工場新設、半導体の国際的研究機関imecの日本拠点設置など、こうした動きは既に一部で生まれている。高い付加価値を生み出す生産性の高い外資系企業は、能力にふさわしい高賃金をグローバル基準で提示する傾向があり、それが契機となって周辺地域の賃金が上昇する動きも広がっている。確かなデフレ脱却に向けて、この流れを一過性のものにしない政策が望まれる。

7-4. リアルと融合したデジタル化とウェットラボ

最後に、技術環境の変化として、リアルと融合したデジタル化とウェットラボの可能性に付言しておこう。生成型AI、Web3.0、DAOなど次々と生まれる技術トレンドが注目されているが、本稿では、バーチャル空間ではなく、リアルと連動したデジタル化の観点から日本の可能性を考えたい。

2010年代の半ばからのデジタル化では、IoT、ロボット、バイオ、環境、エネルギーなどネット空間を飛び出した物理的でリアルな領域のイノベーションが活発化している。mRNAワクチンの開発で一躍有名になったモデルナ社はひとつの象徴といえる。2010年創業の同社は、マサチューセッツ工科大学から徒歩圏に本社を構える米国東海岸のスタートアップ企業だ。かつて東海岸は西海岸のシリコンバレーと並ぶハイテク産業の2大拠点と称され、1980年代にはエレクトロニクス革命で注目されていたが、デジタル化に乗り遅れ、一旦は衰退の道を辿った。両地域を比較分析したSaxenian(1994)によると、保守的な大企業が多く、技術を自前主義的に抱え込んだことが一因とされる。

ただし、ネット関連で突出するシリコンバレーとは異なり、産業革命期から工業の歴史を擁する東海岸は、素材開発、ロボット、バイオ、環境、エネルギーなどさまざまな分野が群生している。そのため、バーチャルなシミュレーションに重きを置く「ドライラボ」に対して、物理的な装置や化学品などリアルな物質を使用して実験・分析を行う「ウェットラボ」の領域で多様な強みが蓄積されてきた。歴史的、地理的に育まれたこの特性に新たなデジタル化が上手く噛み合い、今では多くの新興企業が集積して活況を呈している。

これらは日本が得意とする技術開発の領域でもある。実際、ノーベル賞で多くの日本人受賞者を輩出している分野は、化学賞や生理学賞などリアルな装置や器具、化学品や試薬を使用する領域だ。かつての日本は、東海岸と同様に、エレクトロニクス革命で世界最先端と脚光を浴びてもいた。その意味で、東海岸の衰退と復活の歩みは、日本経済の写し鏡として、課題と可能性を考えるうえで示唆に富む。

8. おわりに

日本固有の問題として重石になっていた「3つの過剰」はもはや解消した。雇用は過剰から人手不足へと転換し、自動化・省力化の投資が急務となるなか、企業の手元資金は豊富だ。生産性向上にはデジタル技術への投資が欠かせないが、その際に重要なのは、「何でもヒトがする失敗」「何でもデジタル化する失敗」「標準化できない失敗」の3つを回避する仕組みの見直しである。

第1は、技術とヒトの分業体制を旧態然として変えないことによる人材活用の失敗だ。高い教育を受けた優れた人材を今や技術で対処できるような仕事で浪費すれば、生産性向上の機会を逃すばかりか、能力を消耗させて創造性を奪い取ることになりかねない。第2は、これと正反対の失敗だ。ヒトが行ってきた複雑な応用動作を標準プロセスに置き換え、どこまでを技術に任せ何をヒトが行うかを仕分けせず、全てをデジタル化に丸投げすれば、過剰で複雑なシステムを構築し、処理速度は遅く、運用コストは嵩み、トラブルが多発する。第3は、企業固有のしきたりをもとに独自に精緻化したシステムが乱立し、企業や業態を超えたデータのやり取りが進まない失敗だ。これでは、生産性向上でカギとなるネットワーク効果や連携の経済性が海外はおろか国内ですら発揮できない。

過去30年間のグローバル経済を規定した「平和の配当」は消滅し、価値観を巡る対立が先鋭化しつつある。サプライチェーンの再編が求められるなか、今もなお続くデジタル化の勢いをどう活かすか、「失われた30年」から脱するためにも、将来を見据えた骨太の戦略と緻密な実行力が問われている。

〔参考文献一覧〕

Chandler, Alfred D., Jr. (2000) “The Information Age in Historical Perspective,” in Alfred D. Chandler and James W. Cortada, eds., A nation transformed by information: How information has shaped to the present, Oxford, UK, Oxford University Press, pp. 3-38.

Saxenian, AnnaLee(1994)Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128, Harvard University Press(大前研一 訳『現代の二都物語:なぜシリコンバレーは復活し、ボストン・ルート128は沈んだか』講談社).

Shinozaki Akihiko, Satoshi Washio, Shigehiro Kubota (2018) “Graphical modeling analysis of how investment in ICT pays off,” SLRC Discussion Paper Series, Vol.13, No.1, pp.1-23.

小野﨑彩子・白新田佳代子・時任翔平・加河茂美・篠﨑彰彦(2023)「国際産業連関表からみた情報通信産業の相互依存関係」情報通信総合研究所InfoCom Economic Study Discussion Paper Series,No. 23,2023年4月,pp. 1-39.

篠﨑彰彦(2010)「ICTの導入が効果を上げるための条件は何か」KDDI総研,Nextcom,Vol. 4,pp.4-13.

日本経済研究センター(2010)『課題解決と成長戦略のカギをにぎるIT』2010年2月.

野口正人・鷲尾哲・篠﨑彰彦(2018)「デジタル・ディバイドからデジタル・ディビデンドへの変貌」情報通信総合研究所,InfoCom Economic Study Discussion Paper Series,No. 6,2018年6月,pp.1-21.

山崎大輔・篠﨑彰彦(2023)「世界178カ国・地域のICT普及に関する構造変化点分析」社会情報学会『社会情報学』第11巻2号,pp. 15-28.

(注1)国際産業連関表を用いて日米中印などの情報通信産業を分析した小野﨑他(2023)では、中国とインドが2000年代に価格低下を伴いながら量的拡大を続けるなかで、米国は情報サービスやコンテンツを中心に価格上昇を伴いながら数量を増加させ情報通信産業内の産業構造高度化を通じて成長を続けたが、日本は全ての部門で価格が低下し、数量の伸びにも勢いがなかったと検証されている。

(注2)その要因としては、①旧技術となった第2世代(2G)の設備と端末が低価格で途上国に供給されたこと、②無線施設は河川地帯や山岳地帯などの難所でも「点」で整備できること、③基地局に発電機を設置すれば電力送電網が不要であること、④文字が読めなくても音声で利用できること、⑤プリペイド式で低所得層を対象としても面倒な加入手続きや料金徴収事務が不要であること、⑥端末の共有が容易で費用負担を軽減できること、などが指摘されている(山崎・篠﨑[2023])。

生産性

生産性