『日経研月報』特集より

地域間生産性格差の拡大は止められないのか

2023年8-9月号

1. 地域間生産性格差に何故注目する必要があるのか

今春の労使間賃金交渉では、物価上昇による実質賃金の目減りを回復させるための賃金アップが注目された。しかし、こうした賃金上昇のトレンドを定着させ持続的な実質賃金の上昇にまで繋げていくには生産性の上昇を実現させる必要があることは、多くの識者が指摘している。これとちょうど同じように、地域間所得格差の拡大と地方の衰退に歯止めをかけるには、地域間の所得再分配ばかりに頼り続けられないとしたら、地域間の生産性格差拡大を止めるしか持続可能な手立てはない。これも、経済学者なら誰もが同意する紛れもない真実である。

筆者はこの十年余り、地域間生産性格差の計測に関連したテーマに興味を持ち研究を進めてきたが、その最新版であるR-JIPデータベース2021から得られる知見を紹介したい(注1)。

2. 地域間生産性格差の決定要因

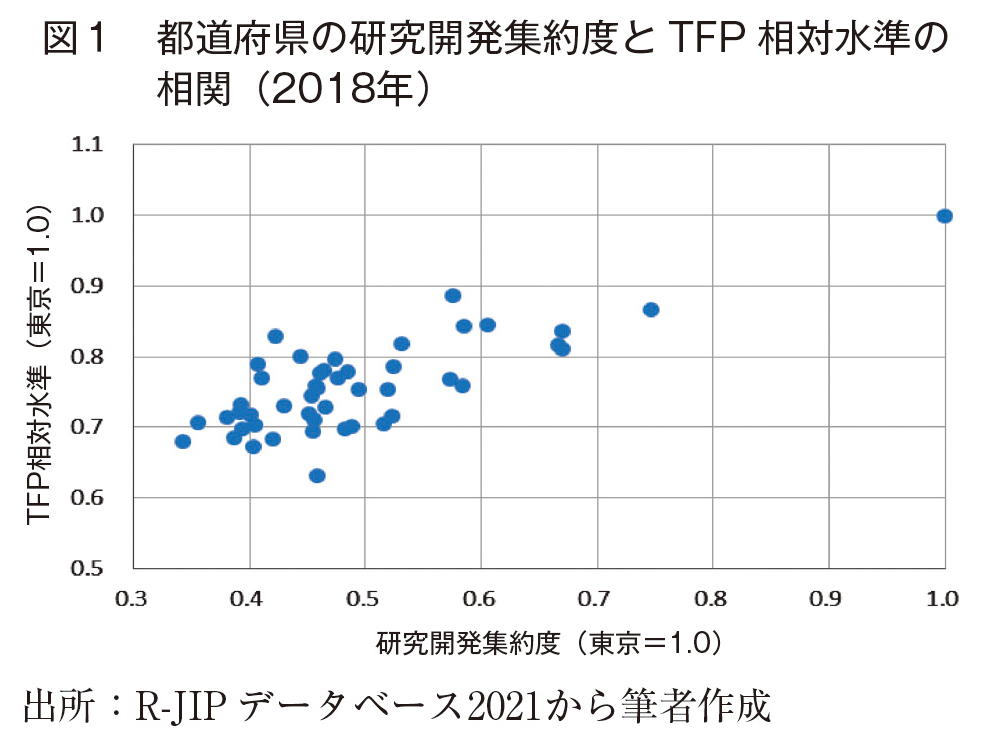

まずは図1をご覧いただきたい。この図は47の都道府県を点に描いた散布図で、横軸には労働投入時間当たりの研究開発ストック(すなわち研究開発集約度)を、縦軸には全要素生産性(以下、TFP)水準の地域間格差をとっている。そして、この図は2018年のデータで描かれている。こうした散布図は、二つの要因の間に相関があることを示す目的でしばしば利用される図だが、地域間生産性格差に関心をお持ちの方は、縦軸側でTFP水準が測られていることに注目していただけたのではないだろうか。

このTFPは、私がプロジェクトリーダーを務めてきたR-JIPデータベースで、産業ごとの資本財構成や、地域と産業ごとの労働力投入属性別構成を考慮したうえで資本と労働の要素投入を計測して、それらの要素投入では説明できない地域間の生産性水準格差を求めたものである。1970年代頃までは、地域間の所得格差の多くを資本集約度の地域間格差で説明できたが、その後徐々に日本の産業構造は変わり、地域間所得格差の多くがTFP格差に帰着されるようになってきた。

このように言うと、近年の地域間所得格差を「TFP格差」という要因で立派に説明できているように聞こえるが、そうではない。TFP格差は、あらゆる計測可能な要素投入を考慮したうえでその残差として求まるもので、「TFP格差」というラベルを貼ったブラックボックスが残っただけで、その中身はいったい何かを見つけ出す仕事が残されたことになる。私も地域間生産性格差の問題に興味を持ち始めて10年余り、この問題に関心を持ち続けてきたが、地域データの制約もあって、なかなか地域間のTFP格差を説明できる要因を見つけられないで苦労していたのが正直なところだ。

そこで、図1を見て、TFP格差に明瞭な相関を持つ要因を発見できたことに欣喜雀躍したところである。この図の横軸に描いた研究開発集約度を計測できるようになったのは次のような事情である。R-JIPデータベースで産出推計の基本情報として利用してきた「県民経済計算」が、平成23年基準に改定されて2008SNA対応となったことから、「R&Dの資本化」に対応して付加価値概念、資本概念の変更が行われた。われわれのチームでは、公表されている「県民経済計算推計方法ガイドライン」に沿って独自の遡及推計も行ったが、企業内研究開発費については、「国民経済計算」の経済活動別企業内研究開発のR&D産出額(全国値)をベースに、「国勢調査」から得られる経済活動別研究者・技術者の都道府県ごとの割合を用いて按分する方法で推計を行っている。そして、このR&D投資系列を、全国版JIPデータベースの対応する資本減耗率を適用して恒久棚卸法でストック化し資本系列を求めている。

以上の推計方法の説明からもお分かりの通り、図1で地域間TFP格差と明瞭な相関がある研究開発集約度は、地域の労働力に占める研究者・技術者の割合の格差を反映していると言い換えることも可能だ。

3. 研究開発集約度の地域間格差推移

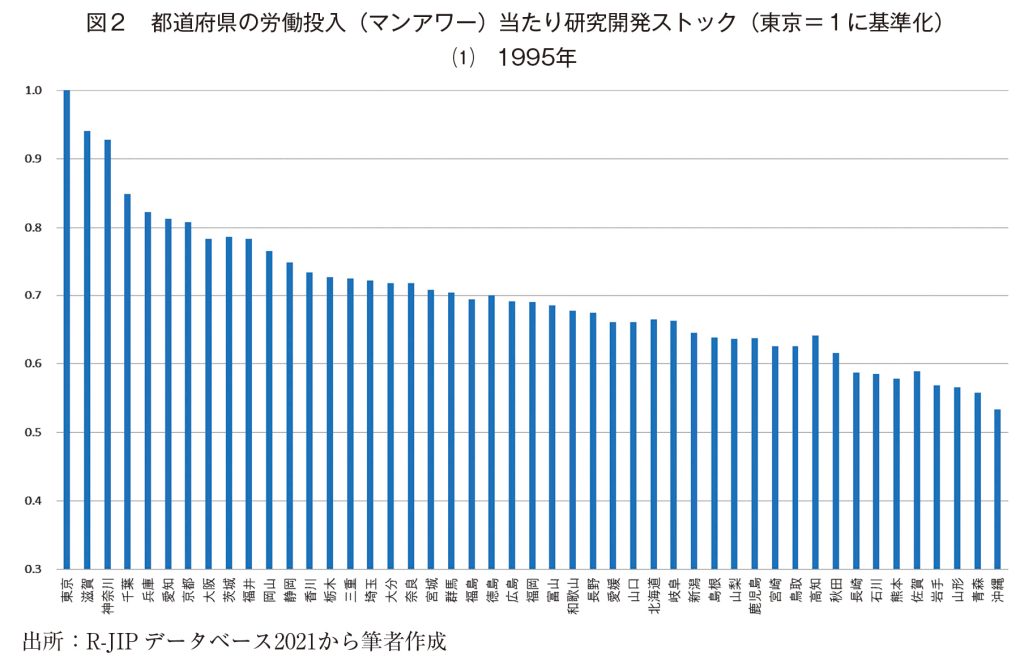

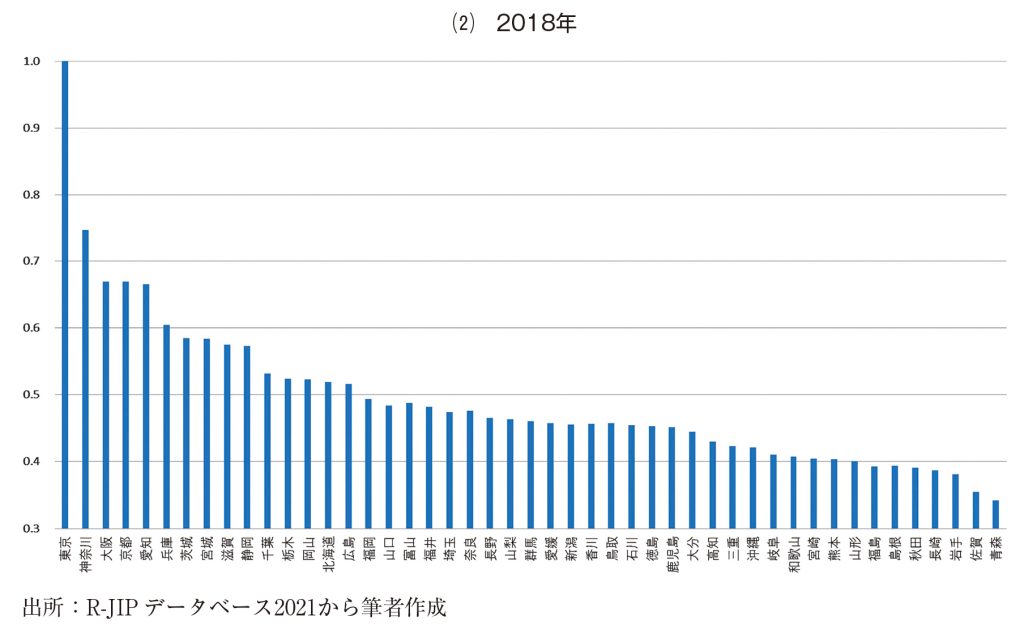

それでは、こうした研究開発集約度に全国の都道府県でどの程度の差があるのか、そしてその地域差が年々どのように変化してきたかをみるために、図2を見ていただきたい。図2では、経年の変化を知るために1995年と2018年を比較できるように並べている。また、研究開発集約度は研究開発ストックをマンアワー投入で割ったもので、その全国幾何平均との乖離率を産業ごとに求めてから付加価値ウェイトで加重平均して都道府県ごとに集計し、東京を1に基準化して表示している。

ここでわれわれに印象的なのは、この四半世紀間に起こった研究開発集約の地域格差の大きな変化である。この四半世紀間で、研究開発集約度は地域間格差が大きく拡大した。トップの東京を基準にして測ったとき、1995年では全国全ての都道府県が最大50パーセント以内の格差に収まっていた。ところが、2018年になると対東京で格差50パーセント以内に収まっているのは14地域に留まり、残りの32地域はそれ以上の開きになっている。それに加えて、研究開発ストック集約度でみた東京の飛びぬけた優位性は近年際立つようになり、1995年には対東京格差20パーセント以内に複数の地域が位置していたものが、2018年には無くなってしまった。念のため、5年間隔でこの推移を追っていくと、研究開発ストック集約度の地域間格差のこうした変化はこの四半世紀間で徐々に起こっていることが確認できる。

こうした研究開発集約度の地域間格差の拡大は、生産性計測時に注目される他の要因である有形固定資本ストックの集約度や労働力の質と比べてみたとき、一層注目を引く。なぜなら、有形固定資本ストックの集約度や労働力の質は、研究開発集約度とはちょうど逆に、この四半世紀間に地域間格差が徐々に縮まってきたからだ。

研究開発集約度の地域間格差の拡大の背景には、この四半世紀間で起きた日本の産業構造の転換がある。1990年代中頃は、それまでの円高の進行や貿易摩擦を受けて国内の製造業の海外移転が進んでいたものの、それでもなお日本の製造業の国際競争力の強さを信じることができた時代であった。しかし、その後インターネットの急速な普及を受けて、産業をリードする技術開発の中心は情報通信技術と、それを有効に活用した新しいサービス分野へと変化していった。こうした産業構造の転換を受けて、日本各地にある程度分散していた研究開発の拠点が、都市部へと集中していくことになったのだ。

4. 地域間生産性格差の拡大は止められないのか

ここまでの議論で、有形固定資本の集約度や労働の質では説明しきれない生産性水準の地域間格差は研究開発集約度と強い相関があること、その研究開発集約度の地域間格差は過去四半世紀間で徐々に拡大してきたことを確認した。したがって、近年観察される地域間生産性格差は、研究開発活動、そしてそれを支える研究者・技術者の地域間の偏在がこの間に進んでしまったことに原因があることが分かった。それでは、こうした傾向を止める、あるいは僅かでも逆転させることは不可能なのだろうか。

地域の産業振興策として研究開発型事業所の誘致が注目されるようになったのは、実は何も新しいことではない。先の議論で比較の対象として1990年代半ばには既に従来型の製造業生産拠点の国内空洞化が危惧されており、それに代わる事業所誘致の対象として研究開発型事業所には地方の熱い眼差しが注がれ続けてきた。しかし、残念ながら成功事例は多くなかったのが実情だ。

筆者は十年ほど前に勤務先大学と特許や研究開発の契約実績がある企業に訪問しヒアリング調査を行ったことがあるが、そのなかで地元企業は1社だけで、残りは東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県と都市部ないしはその近郊に研究開発拠点を立地する企業であった。このように、そもそも企業の研究開発拠点が都市部ないしはその近郊に集中しているのは何故だろうか。

その理由を推測するのに役立ちそうな筆者の経験をもう一つ紹介したい。大学の講義のなかにはそれぞれの学問分野の定番メニューのカリキュラムに加えて、社会の実務の分野で活躍する方々をゲスト講師に招いて学生に刺激を与える講義が用意されている。筆者もそうした講義のアテンド教員を長く担当してきたが、企業から招いたゲスト講師との雑談の機会に、研究開発拠点の地方移転の可能性について話題を振ったことが何度かある。その際に企業の経営者から一様に返ってきた返答は、研究開発拠点の移転にはそれに伴って働き盛りの若い研究者・技術者とその家族を移住させる必要があること、そしてそれが如何に困難なことかというものであった。結局、研究開発型事業所を地方が誘致したいと地方が熱望しても、以前の工場誘致のようには簡単でなく、住環境や教育環境を含めた地域全体の魅力の勝負になるのだ。

そのことに加えて、産業構造のサービス化は研究開発拠点の都市立地の魅力を一層強めることになった。多数の顧客に接しやすい都市部は、サービスの技術革新の実験場としても優位性があるのだ。そして、情報通信技術の進歩の生産性への貢献には、裾野の広いサービス産業での応用こそが鍵を握っていることは、生産性計測に取り組む研究者の間ではよく知られたことだ。

このように論を進めてくると地域間生産性格差に関して悲観的な結論が必然と思えてしまうが、そこに一縷の希望の光を与えるようになったのは、コロナ禍の思わぬ副産物ともいえるテレワークなど、オンラインを活用した新しい働き方の広がりだ。こうした働き方が情報通信技術分野を中心に広がっていることは頼もしく、コロナ禍の終息後もこの傾向が定着してくれれば、地域間生産性格差拡大の傾向に一定のブレーキをかけてくれることが期待できる。

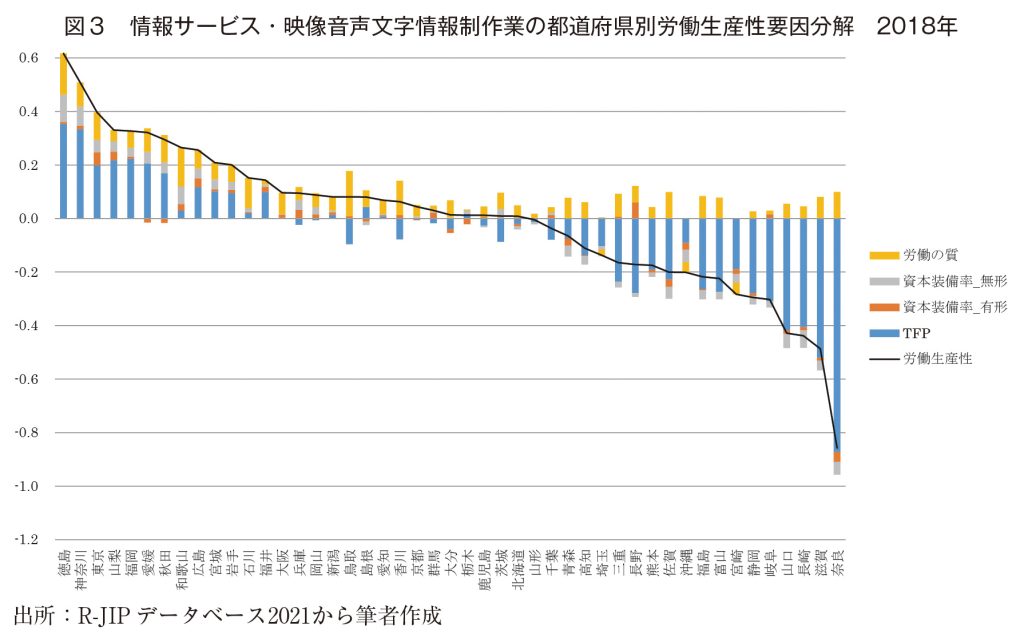

最後に図3を見ていただきたい。この図は、情報サービス・映像音声文字情報制作業を取り出して、都道府県間の労働生産性水準の格差を資本装備率、労働の質、TFPに要因分解したものである。また、資本装備率は有形資産のものと無形資産(研究開発ストックやソフトウェア)のものとに分解されている。無形資産そのものの寄与度は決して大きくはないが、そのなかの重要部分を占める研究開発ストックの労働投入に対する比率が、労働生産格差に対する寄与度で最も大きな説明要因となっているTFPと正の相関を示していたことをここで改めて想起する必要がある。

この図には、地方経済にとっての希望と落胆の両面が含まれていると筆者は考える。希望を示すのは、この分野で東京、神奈川を抜いて徳島がトップに位置していることだ。徳島といえば、日本語ワープロソフトで著名な会社が創業し今も本社を置くことで知られている。この会社のように、競争力のある自社製品を持つことができれば高い生産性を享受することができることを如実に示しているといえよう。

その一方でこの図が落胆を示すのは、一口に情報サービス・映像音声文字情報制作業と言っても、全国都道府県を見渡せば極めて大きなTFP格差が存在することだ。これは、もちろん情報サービス・映像音声文字情報制作業のなかにさまざまな業種が含まれてしまっていることもあるが、そのなかからソフトウェア業のみを取り出したとしても、同様な地域間の生産性格差が観察されるはずだ。それは、日本のソフトウェア業界が、ちょうど建設業界に似て典型的な下請け構造で成り立っており、地方に立地するソフトウェア業の多くは下請けに甘んじているところが多いからだ。例えば、大手が受注した金融機関のシステム開発の仕事の一部が、地方の会社に下請けの仕事として回ってくる、といった具合だ。地方のソフトウェア会社がこうした状況を脱却して、独自の自社製品を開発するにも、結局は地方が企画力、デザイン力、技術力などに優れた能力の高い人材を確保できるかという問題に、議論は戻ってしまうのだ。

(注1)R-JIPデータベースは、独立行政法人経済産業研究所のプロジェクトの一つで、R-JIPデータベース2021も同研究所のウェブサイトで公開されている。また、本稿で紹介する図とその分析結果の説明は、徳井丞次・牧野達治「R-JIPデータベース2021の推計方法と分析結果」RIETI Discussion Paper Series 22-J-007に基づき分かり易く書き直したもので、本稿はそれに筆者の独自の見解を加筆したものである。

生産性

生産性