特別研究 (下村プロジェクト)

シリーズ「豊かさの基盤としての生産性を考える」第4回

研究開発投資の効率性 ~都道府県間・主要国間における比較~

2024年6-7月号

1. はじめに

2月に入り、日本の名目GDPがドイツに抜かれ世界第4位に転落したというニュースが流れた(注1)。この一連の日本経済低迷に関する報道で、日本は長期停滞の中で生産性を向上させることが出来なかったという指摘がされていたが、労働生産性が向上しないとの話題が俎上に載ったのは今回が初めてではない。例えば、公益財団法人日本生産性本部が公表している『生産性レポート』によれば、日本の労働生産性(注2)は、2010年からおおよそ21位(38カ国中)であり、G7では最下位である。このように、日本の労働生産性が低迷を続けていることは以前より知られていたが、生産性が向上しないことは日本だけの問題ではないことが、近年徐々に明らかとなってきた。

生産性の向上を議論する前に、一度生産性の定義から確認しておこう。先に挙げた労働生産性は、付加価値額を労働投入で割ることで計測される。これは、労働一単位当たりどれだけ付加価値が生み出されるかを表しており、この値が高いほどより効率的な生産が行われているといえる。

他にも、生産性には全要素生産性(Total factor productivity:TFP(以下、TFP))と呼ばれるものがある。先の労働生産性は、生産活動に要した労働のみで測られていたのに対して、このTFPは労働投入や資本も考慮して計測する。その結果、TFP成長率を計測することによって、「付加価値の増加のうち労働と資本以外で成長したのはどれだけか」を測ることが可能となる。

いま挙げたこれら2つの生産性の成長率には、標準的な経済モデルにおいて、

という関係がある。(1)式中の資本装備率とは、労働投入1単位(例えば1時間)当たりどれだけの資本(例えばPCや工作機械など)が使用されているかを表している。そして資本分配率とは、生産されたものがどれだけ資本へと報酬として支払われているのかを表している。この式に従えば、労働生産性を引き上げるためには、TFPを引き上げるか資本装備率を引き上げる必要があるだろう。

このTFPが上昇する要因、すなわち労働と資本以外で経済が成長する要因は何だろうか。例えば技術やアイデアがこれにあたる。技術が進歩することにより、より少ない労働と資本で同水準以上の生産を行うことが可能となる。そのためTFP成長率は「技術進歩率」の代理指標とみなされることもある。この技術進歩率を高めるための活動の一つに、研究開発(以下、R&D)投資がある。R&D投資によって新しい生産技術や生産方法が発見されれば、従来よりも少ない投入量でより効率的な生産活動がされるはずである。

しかし、R&D投資を増やせば生産性は上がり続けるのだろうか。この問題はさまざまな分野で議論がなされている。例えば、半導体分野では、集積回路に搭載されるトランジスタ数が2年で2倍になるという、いわゆる「ムーアの法則」が知られている。近年、集積回路の高密度化が遅くなっており、「ムーアの法則」が成り立たなくなりつつある。しかし、IntelやAMDなどの世界的半導体メーカーがR&Dに投じている金額は増加し続けており、実際に、IntelのR&D投資は2004年には約47.8億ドルであったが、2023年には約161億ドルと約3.5倍にも達する(注3)。

他にも製薬分野において、新薬開発の費用も増加している。厚生労働省(2021)によれば、1社当たり、1993年には日本では約302億円、アメリカでは約8.4億ドルであったが、2019年には日本では約1,633億円、アメリカでは約74.5億ドルと、日本では約5倍、アメリカでは約9倍と多額の投資が必要となっている。また、新型コロナウイルスのワクチン開発では、モデルナ社に対して2020年だけでアメリカ政府から9,550万ドルの支援がなされた(注4)。しかし、十分な効果を有するワクチンの開発には時間を要すると考えられている。

このように、R&D投資を積極的に行っているにもかかわらず、技術の進歩が停滞しているようにみえるのはなぜだろうか。この技術革新の低迷における見方は2つある。1つ目は悲観的な見方であり、新技術という名の果実を収穫するためのアイデアが出尽くしてしまった、というものである。もう1つは、新技術という果実はあるが、収穫するためにはより多くの努力が必要である、というものであり、技術を開発する効率性が低下したのではないかという比較的楽観的な見方である。

先に挙げた集積回路や医薬品の例のように、性能の高いチップや効果の高い医薬品を開発するために、より多くのR&D投資がますます必要な状況にあるといえる。

ブルーム教授らの論文(Bloom et al., 2021)は、こうした生産性を向上させるためのR&Dの効率性が低下したことを指摘し、日経新聞(注5)でも引用されたこともあり、近年注目を集めている。また筆者らもブルーム教授らの研究を基にして日本や主要国間についての分析(Miyagawa and Ishikawa、2019)を行っている。本稿では最新のデータを用いて、日本と主要国におけるR&D効率性の計測の現状を俯瞰していく。

2. R&D効率性とは何か

まず、分析の対象としているR&Dの効率性とは何かを、理論を踏まえながら簡単に紹介しておきたい。分析に用いる経済学的なフレームワークは、「内生的成長理論」と呼ばれる経済成長を説明するための経済理論である。

内生的成長理論の特徴は、技術進歩が生じるメカニズムを組み込んでおり、外から技術進歩を与えるのではなく、モデルの内部で技術進歩を決定させることである。これにより、持てる資源をどれだけR&D投資に配分するのかについて決定でき、その結果として、技術進歩の促進を通じて、長期的な経済成長にどのような影響を与えるのかを分析することが可能となった。本稿では、内生的成長理論を深く扱うことはしないが、こうした理論モデルの上に立脚して分析を行っていく。

技術進歩を生じさせる源泉となるのは先に挙げたR&D投資である。このR&Dと技術進歩の関係をどう考えるべきだろうか。例えば、グリリカス教授(Griliches、1998)は、

![]()

のように考えた。これは現在のTFPの水準が、これまでに行われたR&Dの積み重ねの一定割合(β)によって決定されるということである。ブルーム教授ら(Bloom et al., 2021)はこの式を基にして、ある特定の条件下で、

![]()

を導いた。すなわち、R&D効率性が一定であるならば、効率的R&D支出が増加するほどTFP成長率が高まるはずである。(3)式中の「効率的R&D支出」とは、R&D投資を研究者の賃金率で割ったものである。これは、高い質の研究者であれば高い賃金が支払われていると考えられるので、賃金率で割ることで質を調整した研究者数と解釈できる。

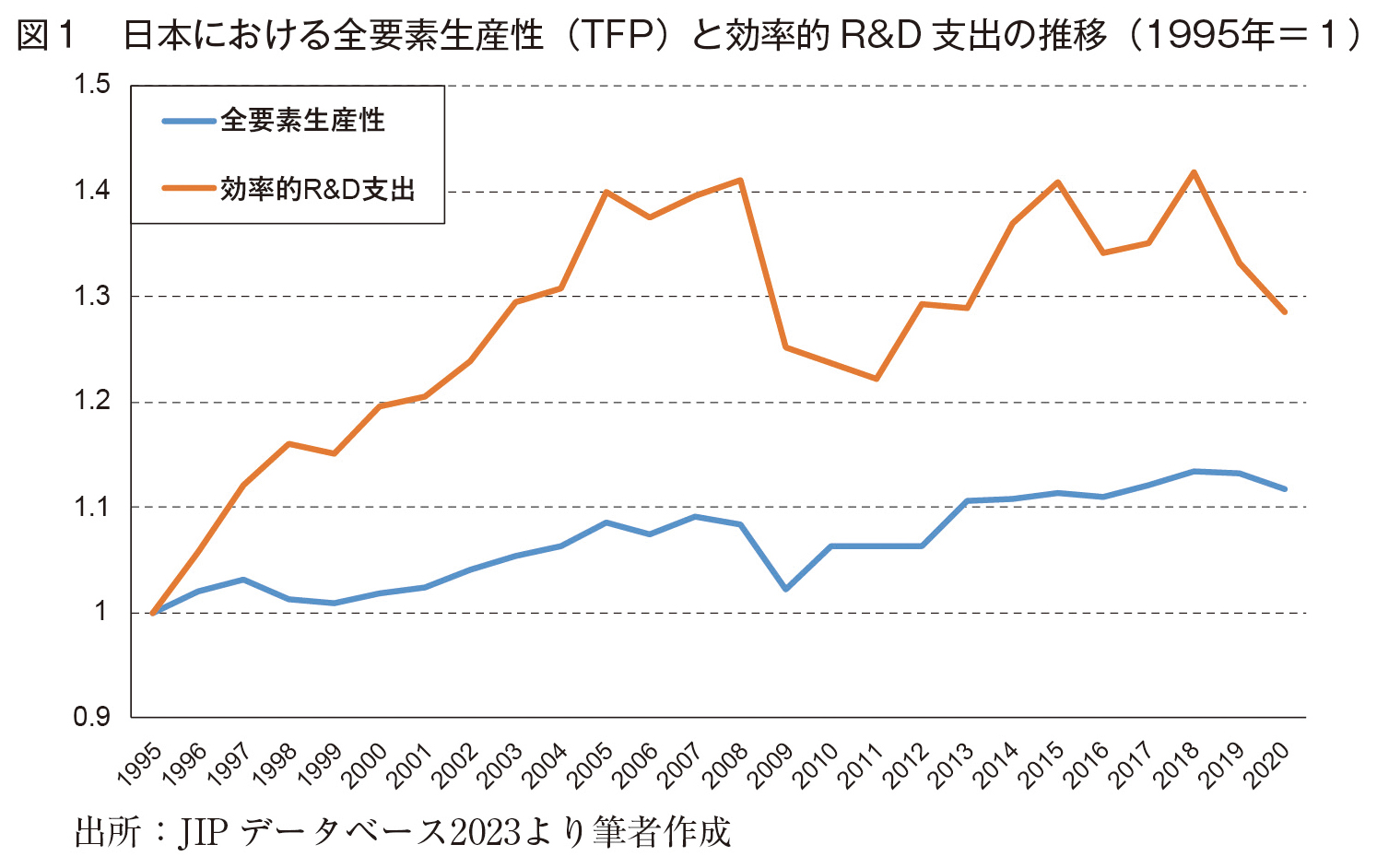

日本におけるTFPと効率的R&D支出について、はじめに日本全体のデータを用いて確認してみよう。分析では『JIPデータベース(注6)』を用いた。このJIPデータベースは、最新版では1994年から2020年まで、日本全体を99の産業に分類したうえで、生産性計測に必要な資本や労働などのデータを公開している。また、R&Dやソフトウェアだけではなく、ブランド価値や人的資本といった「無形資産」についても推計を行っているデータベースである。図1は、JIPデータベースを用いて日本の市場経済におけるTFPの水準と効率的R&D支出の推移を観察したものである(注7)。

効率的R&D支出は、1995年から2000年代中頃にかけて1.4倍まで増加しており、その後2008年のリーマン・ショックまで高い水準を維持していた。しかし、TFPの水準はそれほど成長せず、当該期間で最も高かった2007年は1995年比で1.09倍であった。その後、2010年代に入ると、効率的R&D支出は再び上昇し、2000年代中頃の高い水準に回復した。しかし、TFPの水準はリーマン・ショックの落ち込みを回復したものの、2018年は1995年比で1.13倍程度にとどまっている。

このように、効率的R&D支出の増加度合いとTFPの水準は一致していない。勿論、本来確認するべきはTFP成長率であるが、こうしたデータからR&D投資によってTFPの水準は十分に増加していないことがわかる。しかし、本当にR&Dの効率性は低下しているのだろうか。もし低下しているとすれば、どの程度低下しているのだろうか。次節では、都道府県データを用いてR&D効率性を確認していく。

3. 都道府県データを用いたR&D効率性の計測

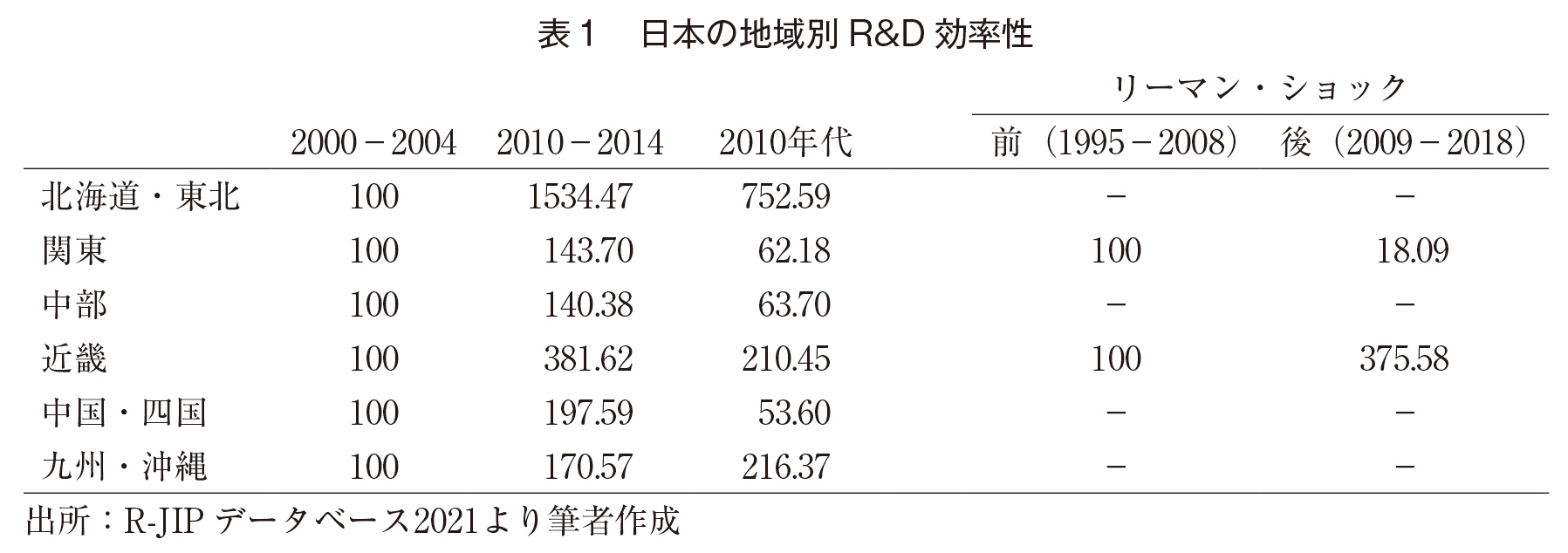

それでは『R-JIPデータベース(注8)』から都道府県全体のTFP成長率と効率的R&D支出を用いてR&D効率性を計測してみよう。R-JIPデータベースは、都道府県ごとに31産業の生産性を計測し、かつそのために必要なデータを公開している。R&D効率性は、(3)式の両辺を効率的R&D支出で割ることで、直接計測することができる。表1は、地域ごとに日本のR&D効率性を計測したものである。なお、表中の「-(ハイフン)」はTFP成長率が負であり、計測不能を示す。また比較のために、2000年代前半のR&D効率性を100としている。

日本のTFP成長率は非常に低く、1990年代はほとんどの地域で負であり、また表に無い期間も負であるなど計測が難しい。そこで2000年代前半を100とすると、2010年代前半はどの地域も2000年代前半よりも効率性は高かったといえる。しかし、2010年代全体でみると、北海道・東北や近畿、九州・沖縄では効率性が非常に高かったものの、関東や中部、中国・四国では、2000年代前半と比較して、5割から6割程度まで落ち込んでいる。但し、2010年代前半において、R&Dの純投資が北海道・東北や関東、九州・沖縄でマイナスであるが、TFP成長率は高かったといった現象も生じている。また、関東と近畿のみ計測可能だが、リーマン・ショック前後で比較すると、関東は非常に低下している一方で、近畿では、反対に大きく効率性が向上している。

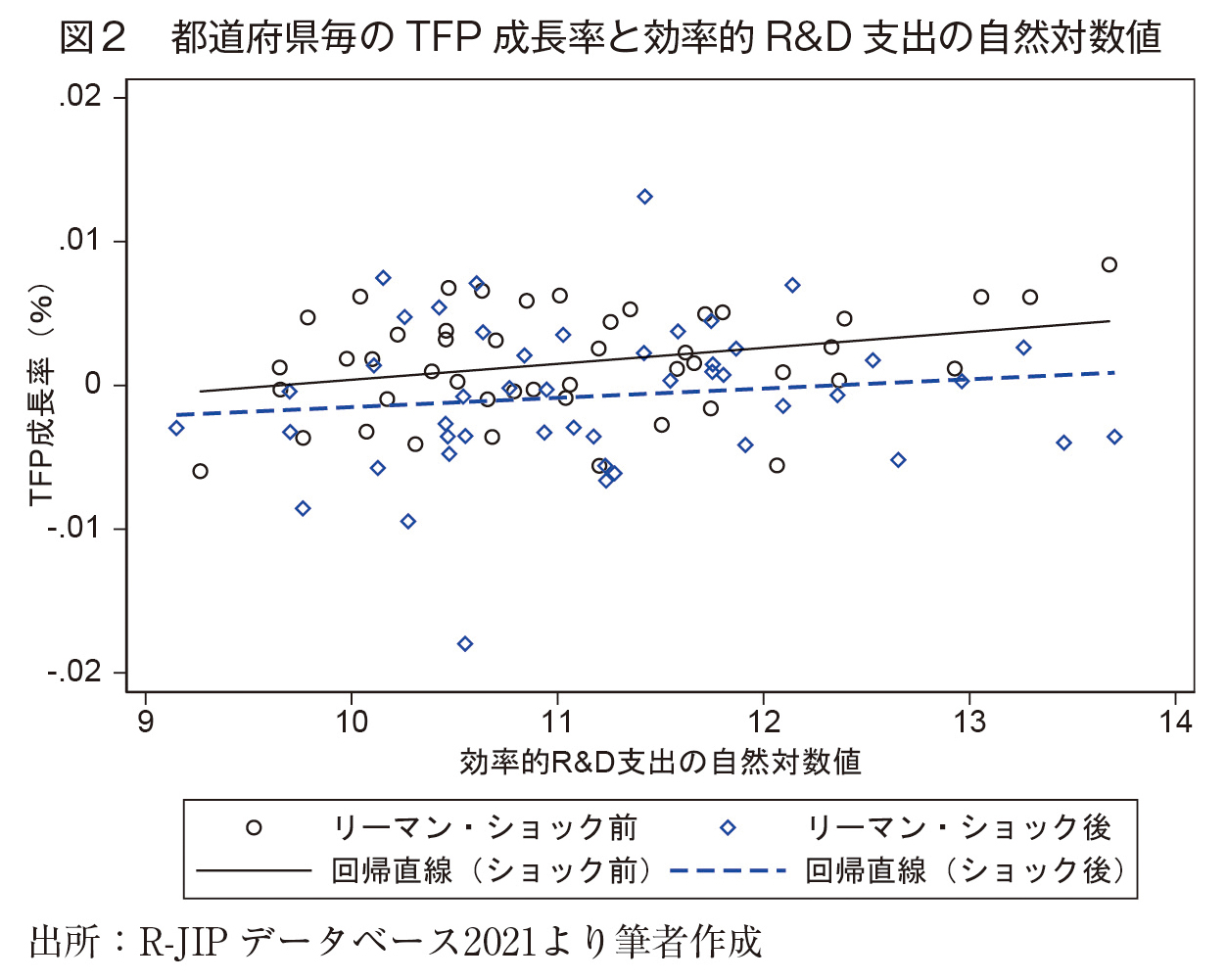

このようにR&D効率性を直接観察すると、実はTFP成長率が負である場合や、TFPが上振れした場合の影響を大きく含んでしまうことがある。そこで、(3)式の左辺であるTFP成長率を縦軸に、右辺のR&D効率性を横軸とすると、R&D効率性は直線の傾きであると解釈できるので、R&D効率性を傾きとして視覚的に観察してみよう。図2は、リーマン・ショック前後における47都道府県の効率的R&D支出の自然対数値とTFP成長率の平均値について、散布図とともに回帰直線を描いたものである。

直線の傾きであるR&D効率性を比較すると、リーマン・ショックの前と後で、都道府県間のR&D効率性が低下したことが確認できる。実際に、リーマン・ショック前の直線の傾きは0.0011であったが、リーマン・ショック後では0.0065であり、傾きが半分程度に低下している。このことは、以前は100億円で達成できた生産性の向上が、200億円かけなければ達成できないことを意味する。

4. 国際データを用いたR&D効率性の計測

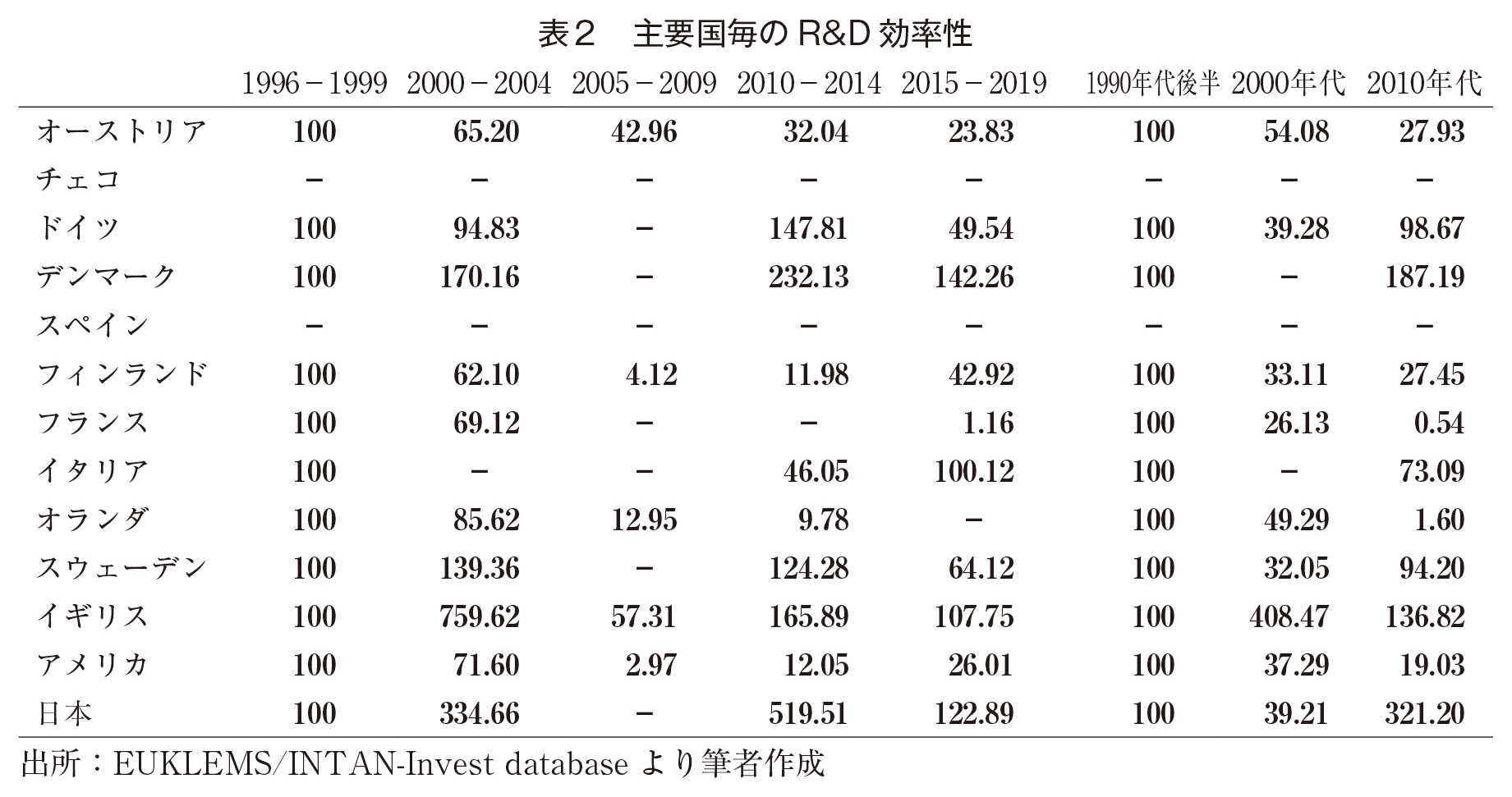

前節では日本について分析を行ったが、先に述べたように、技術革新の停滞は、日本だけの問題ではなく、アメリカなどの主要国でも大きな問題となっている。先に述べた半導体や医薬品に対する投資は日本よりもむしろ欧米の方が積極的である。そこで日本だけではなく、主要国におけるR&D効率性を比較してみよう。表2は、主要国間における市場経済のR&D効率性を、『EUKLEMS/INTAN-Invest database(注9)』を用いて計測したものである。比較のために、1990年代後半のR&D効率性を100としている。

2000年代前半は、イギリスと日本は非常に高い値を示していた。またデンマークやスウェーデンも100を超えており、効率性が高かったことを示している。一方で、ドイツは1990年代後半の水準と同水準であったが、その他の国は6~8割程度に落ち込んでいる。

2000年代後半に入ると、金融危機の影響により世界的に経済状況が悪化し、多くの国でTFP成長率が負値となり計測することは出来なかった。2010年代前半は景気回復の影響により、TFP成長率も高く、その結果、日本やデンマーク、イギリスやドイツなど100を大きく超えている国がいくつかある。しかし、そうした状況でもアメリカやオーストリア、オランダやフィンランドは低い値となっている。

2010年代後半は、デンマークと日本は高い値ではあるが、それ以外の国では100と同じ程度か、フランスのように非常に低い値となっている。

また、年代別では、1990年代後半と比較して2000年代のR&D効率性が高かったのはイギリスだけであり、それ以外のほとんどの国では半分以下になっている。その後、2010年代では効率性が上昇した国と、より低下した国に分かれている。

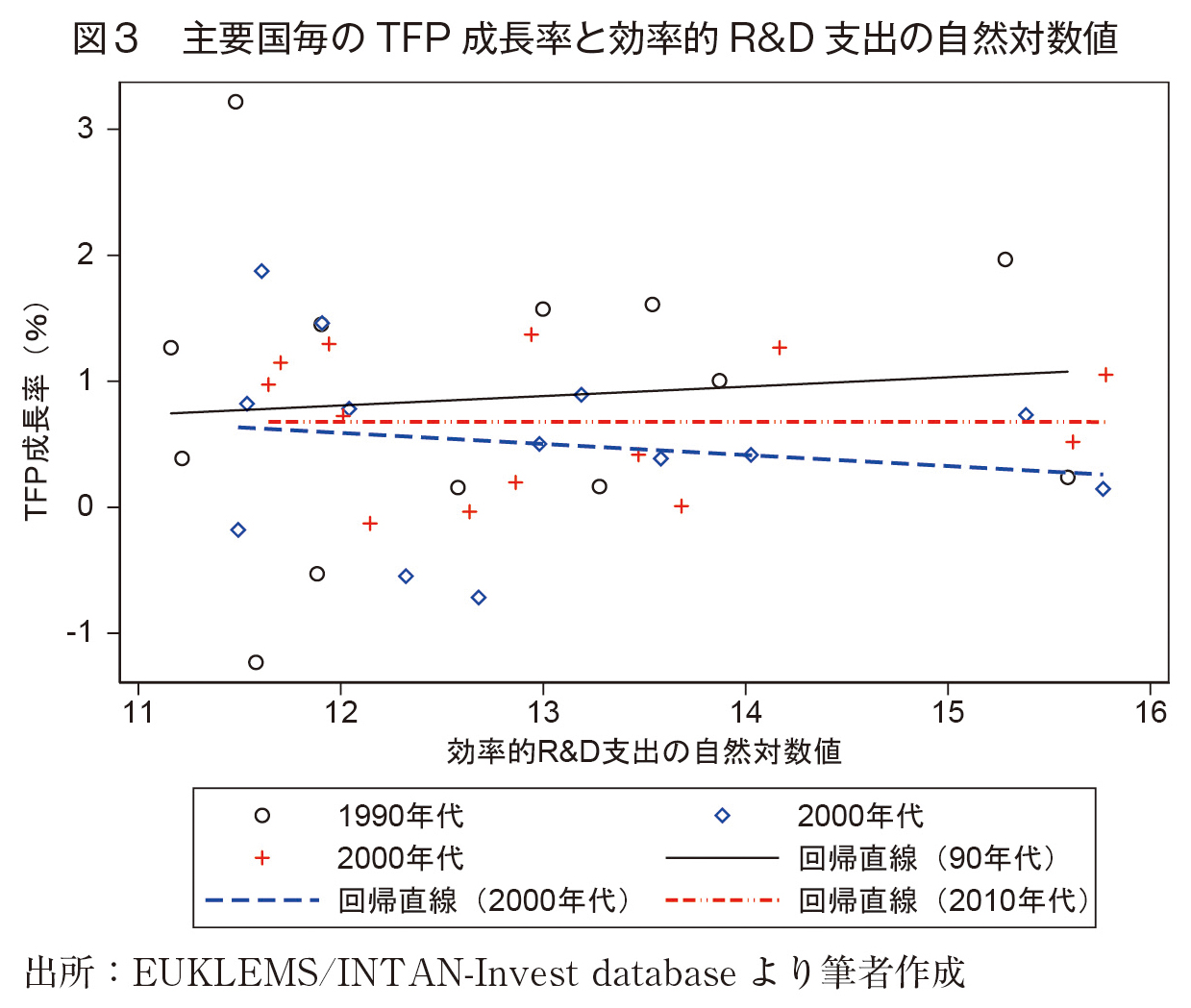

表2では主要国毎のR&D効率性がどのように変化したのかを確認したが、各年代において、主要国間で効率的R&D支出とTFP成長率の間にどのような傾向があるのかについて、日本と同様に散布図で確認してみよう。図3は表2の主要国において、TFP成長率と効率的R&D支出の自然対数値の関係を描写したものである。

1990年代と比較して、2000年代は大きく傾きが低下したことが確認できる。この回帰直線の傾きはR&D効率性であった。実際に1990年代の傾きは、0.0747であったが、2000年代は-0.0876である。2010年代に入ると傾きはやや回復しているが、-0.0002と僅かながらに負である。このように、TFP成長率と効率的R&D支出において負の関係がみられるということは、単純なR&D活動だけではTFP成長率を向上させることは難しいことを示唆している。そのため、例えばR&D投資だけではなく、教育や人材育成などと組み合わせなければ、生産性向上につながらないということがいえる。

5. おわりに

本稿では、JIPデータベース、R-JIPデータベース、EUKLEMS/INTAN-Invest databaseを用いて、日本と主要国におけるR&D投資の効率性を観察してきた。その結果、日本の都道府県間と主要国間においてR&D効率性の低下が観察された。

ところでR&D効率性の低下を引き起こす要因は何だろうか。明確に指摘することは難しいが、例えばNatureの記事(注10)でも取り上げられたように、研究環境などが挙げられるだろう。研究者はR&D活動を行ううえで、必ず予算というものに縛られる。また複数の研究以外の仕事が割り振られることもある。その結果、研究活動だけではなく事務処理などに多くの時間が割かれてしまい、研究者が十分な時間を確保することが出来ない状況が考えられる。

他にも規制や制度などが挙げられる(注11)。政策当局者や企業役員などが、十分にその技術について理解せず、不用意な制限や十分な資源配分を行わないなどの非効率性を生じさせてしまい、技術開発が遅滞してしまう可能性がある。あるいは、単純に現行制度の下では、新しい技術を活かすことができない可能性もある。

ChatGPTなどのいわゆる生成系AIが開発されてまだ間もないが、これら生成系AIが開発された当初、特に教育現場での使用の可否が大々的に議論されたが、基本的には利用制限を設ける方向に進んだ。このように、利用側や世論の拒否感などが新技術の開発や活用に影響を及ぼし、結果として生産性向上を阻害する可能性がある事例は実際に生じている。勿論、新しい技術を好き放題にさせればいいわけではないが、新技術を用いていかに生産性を高めるかを議論し、そのうえで、何をしてはいけないのかを議論するべきではないだろうか。

また、統計の精度の問題もある。本稿の分析ではTFPの成長率を用いたが、このTFP成長率は変動しやすく、また推計が難しい。そのため、R&D効率性の低下がTFPのブレによって観察されているのかもしれない。一つの解決策は、より長期にわたってTFPとR&Dとの関係を観察することだろう。

そして、身の回りに新技術があふれているのにもかかわらず生産性が向上していないようにみえる、いわゆる「ソロー・パラドックス」の問題もある。これも統計の問題ではあるが、統計はある時期を基準として計測するので、どうしても新技術が反映されるまでに時間を要してしまう。従って、現状の値が観察されるのは5年か10年を経た未来のことであり、その時にはすでに手遅れになっているかもしれない。従って、悲観的な未来を避けるためにも、今から生産性向上をより目指していかなければならない。

生産性向上を達成するためには積極的なR&D投資は欠かせない。しかし、単にR&D投資を行うだけではなく、低下したR&Dの効率性を向上させるような取組みもまた必要不可欠である。

参考文献:

Bloom, Nicholas., Charles Jones, John Van Reenen, and Michael Webb. (2021) “Are Ideas Getting Harder to Find?” American Economic Review, Vol.110(4), pp.1104-1144.

Griliches, Zvi. (1998) “Returns to Research and Development Expenditures in the Private Sector,” Ch.3 in Zvi Griliches, R&D and Productivity, The University of Chicago Press, pp.49-81.

Haskel, Jonathan. and Stian Westlake. (2022) Restarting the Future -How to Fix the Intangible Economy-, Prinston University Press. (山形浩生訳『無形資産経済 見えてきた5つの壁』,東洋経済新報社,2023. )

Miyagawa, Tsutomu. and Takayuki Ishikawa. (2019) “On the Decline of R&D Efficiency,” RIETI Discussion Paper Series, 19-E-052.

厚生労働省(2021) 「医薬品産業ビジョン2021」

URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20785.html (2024年3月10日アクセス)

(注1)2024年2月16日付 読売新聞オンライン URL: https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20240216-OYT1T50015/(2024年3月13日アクセス)

(注2)購買力平価で調整した時間当たりの労働生産性を用いている。

(注3)Statista URL: https://www.statista.com/statistics/263562/intel-expenditure-on-research-and-development-since-2004/ (2024年3月10日アクセス)

(注4)2020年7月27日付 Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-27/moderna-u-s-funding-nears-1-billion-as-vaccine-study-starts (2024年3月15日アクセス)

(注5)2023年12月11日付 日経新聞「Deep Insight」URL: https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD070N00X01C23A2000000/ (2024年3月15日アクセス)

(注6)JIPデータベース2023 URL: https://www.rieti.go.jp/jp/database/JIP2023/index.html

(注7)効率的R&D支出はR&D投資額を研究者の賃金で割る必要があるが、研究者の賃金のデータは入手が難しい。そこで、「専門・科学技術、業務支援サービス業」と「教育業」の賃金を用いた。なお、以降の分析でも類似産業データで同様に計測している。

(注8)R-JIP データベース2021 URL: https://www.rieti.go.jp/jp/database/R-JIP2021/index.html

(注9)EUKLEMS/INTAN-Invest databaseには、欧米主要国における産業レベルでの生産性計測が示されている。URL: https://euklems-intanprod-llee.luiss.it/

(注10)2023年10月2日付 Nature URL: https://media.nature.com/original/magazine-assets/d41586-023-03290-1/d41586-023-03290-1.pdf (2024年3月13日アクセス)

(注11)制度など今日の問題点については、Haskel and Stian (2022)が詳しい。

生産性

生産性