『日経研月報』特集より

経営工学からみた地域創生 ~事業承継とデジタル~

2022年6月号

1. 動かない地域創生

地域創生のプロジェクトに関わって気づくのは、地域一体となった取組みに発展している事例があまりにも少ない点である。地域では、行政、大学、産業など諸団体の利権が絡むことから、そこに新しい動きを生み出すためには、膨大な労力と時間を要することになる。それでも、地域経済に活力を取り戻すためには、この問題を誰かが解決していかなければならない。

人間関係には人と人のコミュニケーションが複雑に関わっているため、想定した通りに必ずうまくいくことを保証する理論は存在しない。むしろ、物事を前進させるために、「ある対象に着目し、何が問題なのかを見極め、そこに課題を設定して、解決すべき項目を抽出する」という意思決定プロセスを身に付けることから始めてみてはどうだろうか。経営工学の一類型であるシステム工学(注1)が専門の岩下(2014、2p)は、『何もしない状態から脱却し、少なくとも問題状況(注2)を前進させる(良くも悪くも)ことが大切である。』として、次のように述べている。

『全体を俯瞰しながら(局所的な部分のみに着目するのではなく)、全体の最適化(局所的な最適化ではなく)を目指すにはどうしたらよいかを検討する。少しでも、そういった考え方を身に付けると、まったく違う世界が開けてくると期待している。』

本稿では、動かない地域創生が少しでも前に進むことを目的に、経営工学の考え方や方法論を紹介するとともに、有効な打開策として事業承継とデジタルの二つを採り上げる。

2. 経営工学の歴史と4つの視点

わが国では学問の系統を理系と文系に分けることが多いが、これは世界的にみると珍しい分類である。普遍の真理を追求する「科学」は、理工系の自然科学と人文系の社会科学に大別される。表1に示すように、“自然現象”を対象にする自然科学は実験やプログラムというプロセスを通じてフィードバックが頻繁におこなわれるのに対して、“社会現象”を対象にする社会科学は人間の情緒的行動が加わるため原因と結果の関係が曖昧でフィードバックの機能が働きにくい。村杉・岡田(2009、2p)は次のように述べている。

『産業の現場では、経営工学の導入が足りない。まずできるかぎり工学的・科学的に行い、しかるのちに人間的に判断する方が良い。自然科学アプローチと社会科学アプローチの融合、ハイブリッドな経営工学が理想である』

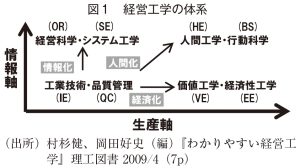

経営工学の歴史的な変遷を図1に示す。嚆矢は1890年代に始まった科学的管理(代表例:テーラーシステム(注3))で、第一次世界大戦後の「工業技術(IE:Industrial Engineering)・品質管理(QC:Quality Control)」から始まる。第二次世界大戦後になって企業間競争の激化で生産すれば儲かる時代が終わり、利益追求を目的とした「価値工学(VE:Value Engineering)・経済性工学(EE:Economy Engineering)」が活発になった。この「経済化」の流れとは別に「情報化」の流れがある。第二次世界大戦を挟んで、英国陸軍の作戦研究に端を発した「経営科学(OR:Operations Research)・システム工学(SE:System Engineering)」の数理的アプローチが出現した。経営科学は、企業の経営戦略上の判断材料のデータとして活用されている。システム工学は、コンピュータの発達とともに、米国のアポロ計画(1961~1972年)(注4)に利用されて経営問題に適用されていく。

そこに、「人間化」の流れが加わる。1920代に行われたホーソン実験(注5)により、人間関係(HR:Human Relations)によるモラル(仕事への意欲)が生産効率に影響を与えることがわかり、これが行動科学(BS:Behavioral Science)に発達していく。同時に、アポロ計画で人間を宇宙空間に運ぶため、人間工学(HE:Human Engineering)が生まれ、「人間工学・行動科学」の情報・生産系が確立した。

経営工学からのアプローチのいくつかは、すでに社会科学の領域で活用されている。品質管理におけるPDCAサイクル、経済性工学におけるSWOT分析、経営科学におけるゲーム理論、人間工学における感性工学などである。しかし、活用されていない考え方や方法論も数多い。

(1)再現性

ある地域の先行事例が他の地域に応用できないのは、自然科学的アプローチの基本の一つとされる「再現性(再現可能性)」が担保されていないためである。再現性には、「時間再現性」と「空間再現性」がある。前者は時間的に間隔が空いても同じ成果が生まれること、後者は空間的に異なっても同じ成果が生まれることである。ただし、ある事柄を構成する要素が複雑で予測不能なものは再現性が低い。政府の地方創生政策第2期(2020~2024年)には、先行事例の現状を紹介するのではなく、それらの事例の空間再現性を念頭に据えたアクションプログラムの設計を期待したい。

(2)制御工学

問題を構成する要素を「制御できるもの」と「制御できないもの」に分けるという工程は、あらゆる分野に応用できる。例えば、地域の社会問題である、一人暮らしの高齢者の孤独死を考えてみる。人口減少や単身高齢者の増加は、地方では「制御できないもの」であるため、その対策に多くの時間と労力を割かない。この判断によって、「制御できるもの」に物的・人的な資源を集中することができる。その結果、高齢者住居へのセンサー設置による行動の可視化や、郵便局員の訪問による見守り体制の整備といった実行可能なプランにつながる。

(3)ソフトシステムアプローチ

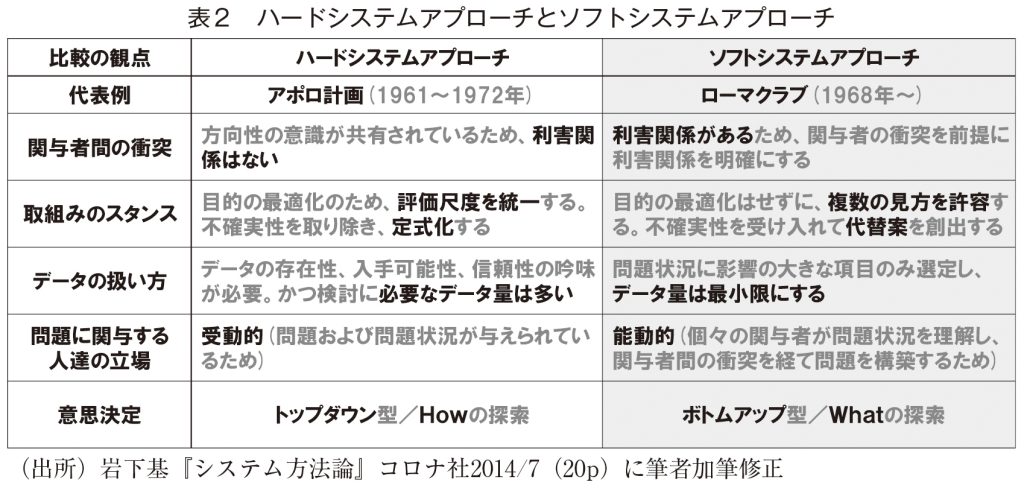

複雑な事象への自然科学的アプローチとして考え出された方法論が「システムアプローチ」である。表2に示すように、二つの類型がある。一つは「ハードシステムアプローチ」で、アポロ計画のように、全関与者の目的が一元的で互いに合意がなされている状況で行われるトップダウン型の方法論である。もう一つは「ソフトシステムアプローチ」で、地球と未来に向けて提言を続けているローマクラブ(注6)のように、関与する人達によって問題の捉え方が異なり、価値観や利害が一致しない“多元的な問題状況”を解決するボトムアップ型の方法論である。1960年代後半、イギリス・ランカスター大学のPeter Checkland教授が提唱した。地域創生は、後者の方法論に則って、問題を明確にして関与者の意見を公開して議論を進めなければならない。そのため、関与者間での衝突が前提となる。不確実性を受け入れて、さまざまな代替案を創出する能動的な姿勢が必要になる。

(4)AHP

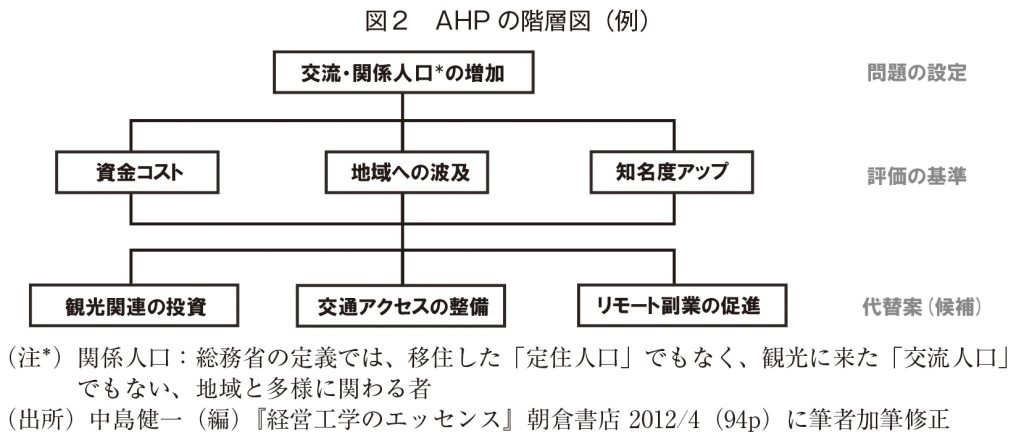

「ソフトシステムアプローチ」によって創出されたさまざまな代替案(候補)の中から、どれが最適であるかを数値で裏付けをして総合的に判断する定量化プロセスが、AHP(Analytic Hierarchy Process:階層化意思決定法)である(注7)。階層分析法と呼ばれる意思決定法で、1971年にアメリカ・ピッツバーグ大学のT.L.Saaty教授が提唱した。数式の中に人間の感情を埋め込むことができるため、あいまいな状況でも、関与者との話し合いや合意に向かうための総合的な評価が可能である。また、どうして失敗したかをフィードバックすることができる。図2は、「交流・関係人口の増加」という問題を設定した際のAHPの階層図である。「観光関連の投資」などABC三つの代替案の中から、「資金コスト」などの評価基準を元に定量化(注8)して採用案を選択する。

3. 動く地域創生に向けて

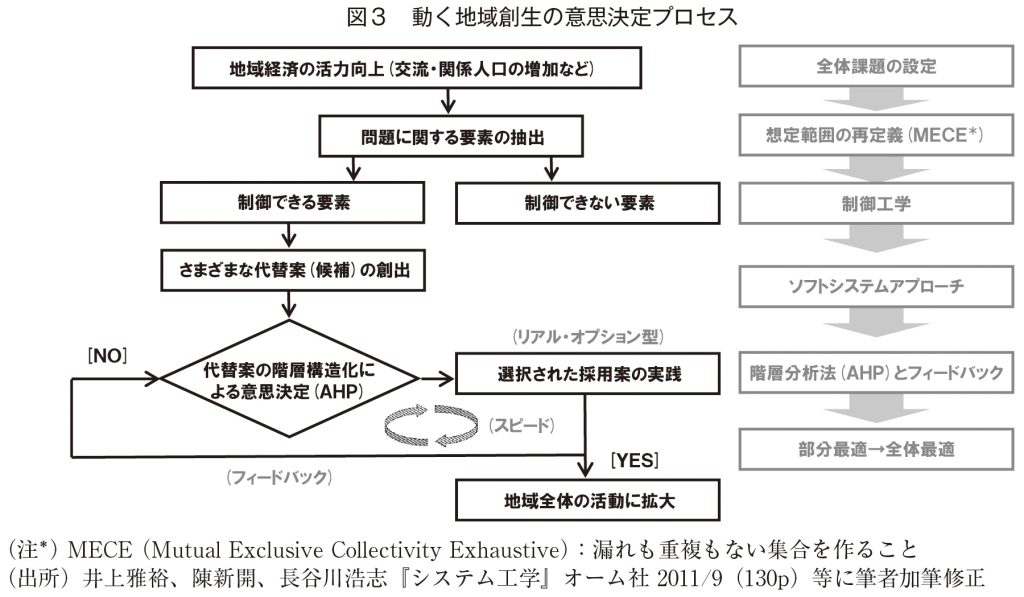

「地域経済の活力向上(交流・関係人口の増加など)」を全体課題として設定した場合の意思決定プロセスは、図3に示した通りである。地域資源の中から「問題に関する要素の抽出」を行って「制御できる要素」に絞り込む。その後、ボトムアップ型の方法論である「ソフトシステムアプローチ」へと進み、「さまざまな代替案(候補)」を創出する。こうして得られた代替案について、「階層構造化による意思決定(AHP)」を活用して「選択された採用案の実践」につなげる。具体的な実践活動で成果が出れば(「YES」)それを「地域全体の活動に拡大」し、成果が出なければ(「NO」)「フィードバック」して、AHPのアプローチを繰り返す。

ここでの「フィードバック」には、PDCAがそうであるように、トライ&エラーを繰り返す「スピード」が必要だ。寺崎(2021)は、元乃隅神社(山口県長門市)や貴志川線たま駅長(和歌山県紀の川市)の事例を挙げて、不確実性が大きい時代は“小さく始めて大きく育てる”「リアル・オプション型」の意思決定が求められる、と論じている。

ちなみに、「問題に関する要素の抽出」では、「想定範囲の再定義」が有効である。例えば、瀬戸内海において、「訪日外国人観光客のインバウンド需要拡大」という全体課題を設定した場合のブランディングを考えてみる。自然や文化・食といった“自然・文化資源”だけでは欧州の地中海やメキシコ湾のカリブ海との競争に勝てない。そこで想定範囲を広げて、三つの本州四国連絡橋という、高度なテクノロジーを駆使した巨大建造物である“人工資源”と“自然・文化資源”が融合した地域として売り出せば、世界唯一のコンテンツになる。

4. 二つの打開策

欧米諸国とは異なり、わが国では、経営工学をベースにした自然科学的アプローチを試みている地域はごく僅かである。このままでは、人間の情緒的行動によって縦割りで分断されている地域に一体感が生まれる可能性はほとんどない。ただ、地域全体に大きな段差(ギャップ)が生じると、旧来のパワーバランスが崩れて新たな動きにつながることがある。ここでは、世代交代による「事業承継」と、新たな技術を活用する「デジタル」の二つを紹介する。

(1)事業承継と地域創生

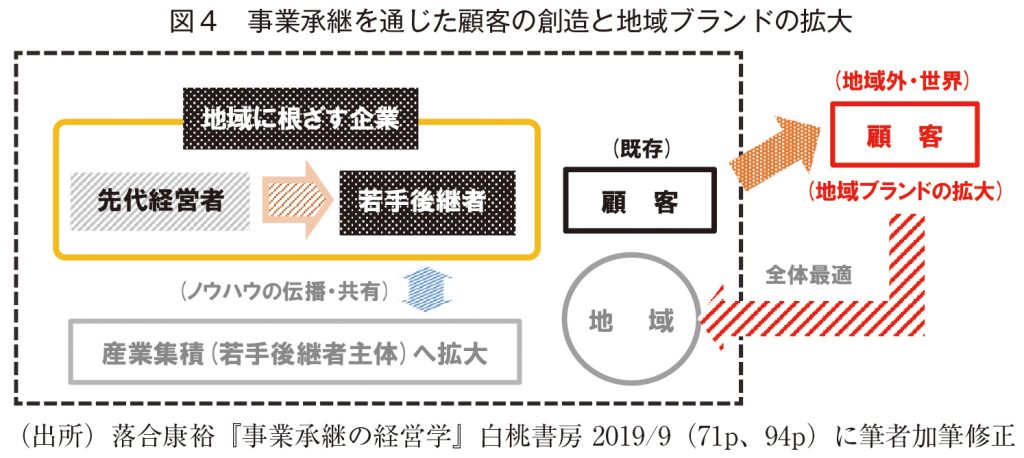

地域に根ざす企業の先代経営者から若手後継者への事業承継では、ヒト(人材)、モノ(原材料)、カネ(金融)、情報(ブランド、技術・技能、伝統・文化)といった地域資源を「承継」するとともに、いかに「革新(イノベーション)」していくのかを考えなければならない。図4に示すように、若手後継者がイノベーションの源泉となる企業家活動をおこなって、当該地域で提供できる技術や商品・サービスをもとに、地域外・世界の新たな顧客を創造する。そして、この活動が一企業に留まらず、域内の若手後継者達へのノウハウの伝播・共有によって地域全体の取組みへ発展するプロセスが重要である。域外の顧客創造という“直接効果”と地域ブランドの浸透という“間接効果”の両方が期待できる。落合(2019、95p)は、老舗の同族企業(ファミリービジネス)の事業承継が、動く地域創生への契機になると次のように述べている。

『今後の日本の地域活性化を考えるに当たっては、地域に根ざすファミリービジネスの事業承継に着眼することで、ヒントを得られる可能性があります。後継世代による企業家活動をいかに促し、地域社会との良好な関係をいかに構築していくかが、重要な課題となってきます。』

鍋山(2020)は、1990年代に全国一のブランドをつくり上げた黒川温泉観光旅館協同組合(熊本県南小国町)(注9)の事例で、旅館経営者の世代交代を機に始まった景観統一活動を紹介している。旅館数30の小さな温泉郷が、「ストレスで精神が疲れている日本人にホッとする癒しの空間を提供する」というコンセプトで、域外市場の新たな顧客を創造した。「黒川一旅館」という合言葉は、一つひとつの旅館は「部屋」、道は「廊下」で、温泉街全体が一つの旅館という意味である。そして2010年代になると、経営者の新たな世代交代によって、旅館組合の青年部による活動が始まった。その一つが、主な商圏である東京・渋谷と福岡で開催した「黒川の未来を考える」という会議(黒川未来会議)である。この会議がきっかけとなり、東京のクリエイターの人達と連携した「KUROKAWA WONDERLAND」という作品が生まれた。Webとムービーで、15の海外の賞(パリ、アメリカ・ロサンゼルス、スペイン、インドネシア、イタリア・ミラノなど)を受賞している。

(2)デジタルと地域創生

2020年以降の新型コロナ感染拡大により企業や人々に行動変容が起きて、リモートによる情報ネットワークが急拡大した。デジタル技術(IT)の意義は、旧来のアナログ技術の間に横たわる数々の壁を越えて、一見まったく関係のない技術と技術をつなぐ接着剤の役割を果たす点にある。大都市と地方都市・町村との空間的な制約が著しく低下して、旧世代では実現できなかった、20歳代を主体としたZ世代(注10)による“場所や時間にとらわれない”新たな働き方が始まっている。

瀬戸内海の広島湾にある島を市域としている江田島市(人口2.1万人(2022年3月時点))では、2021年春、2社のIT企業が新たにオフィス/サテライトオフィス(地方拠点)を立ち上げた。システムやソフトウェアの受託開発を手掛けるIT企業、合同会社ジーンリーフ(GeneLeaf、本社:同市)と、バレットグループ株式会社(本社:東京)の開発拠点ココデモ(COCODEMO)である。江田島市では移住をサポートする一般社団法人フウドと協力体制を敷いている。「移住者に対して、ウェルカムです!」というメッセージは、この地域が外に開いている姿勢を表している。

企業誘致に積極的な自治体は、SNSを通じて、東京など大都市の企業と情報交換できる時代になった。人口減少が続く地域にとって、新たな企業の誘致は市民生活の維持において重要である。ただし、こうした動きが地域全体の取組みになるかどうかは、農林水産業、食品加工業や観光・サービス業などを生業としているアナログ世代とデジタル世代(移住者)の交流にかかっている。ITを活用すれば、地場産品の新商品開発やマーケティングによって域外市場の新たな顧客を創造することができる。これは、動く地域創生への道筋である。

参考文献

・岩下基『システム方法論』コロナ社 2014/7

・村杉健、岡田好史(編)『わかりやすい経営工学』理工図書 2009/4

・井上雅裕、陳新開、長谷川浩志『システム工学』オーム社 2011/9

・中島健一(編)『経営工学のエッセンス』朝倉書店 2012/4

・寺崎友芳『リアル・オプションと観光資源開発』日経研月報 2021/6

・落合康裕『事業承継の経営学』白桃書房 2019/9

・鍋山徹(共著)『共創による経営とお客の共感に基づく風景からの地域活性化-黒川温泉(熊本県南小国町)-』「実践!地方創生の地域経営―全国32のケースに学ぶボトムアップ型地域づくり」金融財政事情研究会 2020/4

・Jタウンネット編集部『なんで「わざわざ」江田島に? IT企業×瀬戸内海に浮かぶ島…東京の若者たちが、移住を決めた理由とは』2021/11〈https://j-town.net/2021/11/04328545.html?p=all〉(2022年5月6日参照)

(注1)システムとは、「対象を構成する要素の集合と要素間の関係からなる総体として認識された知的構築物」。

(注2)「問題」は「何を解決しなければならないか、はっきりと認識された事柄」であるのに対して、「問題状況」とは「問題そのものではなく、問題により生じる現象を認知していること」。

(注3)フォードのコンベア・システム(大量生産システム)が有名である。

(注4)米国航空宇宙局(NASA)による人類初の月への有人宇宙飛行計画。

(注5)E.Mayoらがホーソン工場にて実施した、労働者の側面からの研究(1924~32年)。

(注6)1968年設立。人口問題、食糧不足、環境汚染など、このまま経済成長を続けると成長は限界点に達するとした「成長の限界」(1972年)は有名。

(注7)代替案が客観的に比較・評価できる場合と主観的な評価に頼らざるを得ない場合のどちらの選択問題においても威力を発揮する。小さな意思決定より大きな意思決定に向いている。経営科学(OR)の代表的な手法の一つ。詳しくは、村杉・岡田(2009、128-131p)を参照されたい。

(注8)構築した各階層の要素間で「一対比較」(すべてのペアでどちらが重要かを比較)により重み付けを行う。

(注9)30年間で2万本以上の植樹、露天風呂づくり、全旅館の風呂で利用できる入湯手形などの活動で全国的に有名。

(注10)一般的に1990年半ばから2010年初頭までに生まれたデジタルネイティブの世代を指す。

地域

地域