特別研究 (下村プロジェクト)

シリーズ「豊かさの基盤としての生産性を考える」第8回

グローバルな労働生産性格差に関する研究~SDGs目標達成には何が必要か?~

2024年10-11月号

1. 概 要

本稿では2030年を期限とする持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs(以下、SDGs))のいくつかの目標の達成の鍵となる労働生産性のコンバージェンスに関する研究―貧しい国が高い経済成長を達成し豊かな国を追い上げることができるかどうか―を中心に整理する。1990年代後半から2000年代前半にいくつかの新興国、途上国が高成長を達成したが、順調なペースでも最貧国の一人当たり所得が中所得国の水準に達するのには約140年かかる。本稿ではマクロ、産業別に関するコンバージェンスに関する研究を紹介する。(キーワード: SDGs、βコンバージェンス、σコンバージェンス、マクロと産業)

2. 問題意識:SDGsの進捗状況

2030年を期限とするSDGsは17の目標と169のターゲットからなっている。しかしながら、2024年6月28日に国連がまとめた報告書United Nations(2024)『The Sustainable Development Goals Report』によれば、その進捗はかなり遅れていると指摘されている。2030年までに順調に達成できるペースを示しているターゲットの割合はたったの17%である。一方、48%は緩やかな改善に留まり、残りの35%は停滞、もしくは2015年時点より悪化している。よって、目標達成に向けてさらなる取組みが必要とされている。SDGsの17の目標のいくつかは相互に関係し合っている。表1に本稿で扱うグローバルな労働生産性に関係する4目標をまとめた。

1番目の目標は、“End poverty in all its forms everywhere(貧困削減)”、10番目の目標は “Reduce inequality within and among countries(国内と国家間の不平等の縮小)”である。1番目の目標に掲げられている極度に貧しい人々が減ることは、10番目の不平等の縮小にも繋がる。つまり、1番目の目標は所得の絶対基準、10番目の目標は相対的な基準であり、それぞれを達成するうえで、8番目の目標の経済成長、9番目の目標の産業化(途上国では、労働生産性が低い農業部門の割合が大きいため、高い生産性を持つ他部門への産業構造の変化)が必要である。

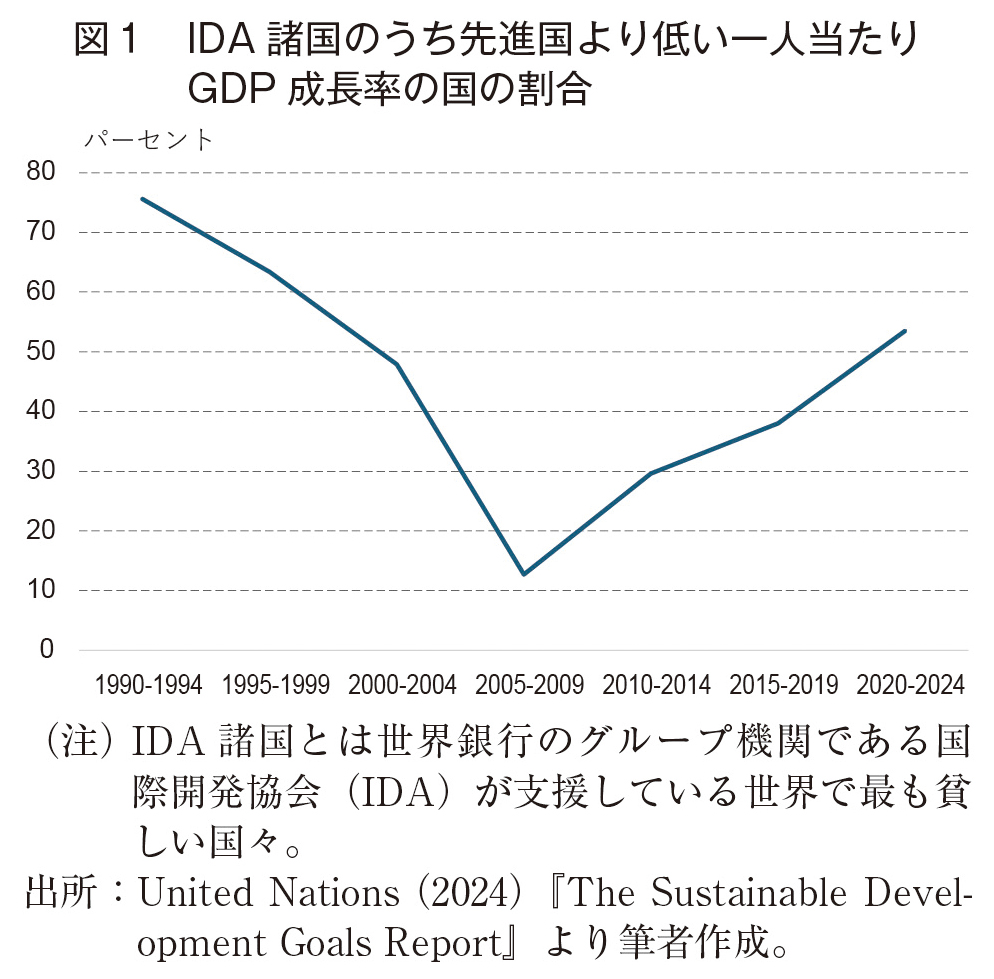

図1は、世界銀行のグループ機関である国際開発協会(以下、IDA)が支援している世界で最も貧しい国々(以下、IDA諸国)のうち先進国より低い一人当たりGDP成長率の国の割合の推移である。1990年以降、先進国のGDP成長率を下回るIDA諸国の割合は徐々に減り、先進国が大きなマイナス成長を経験した世界金融危機時の2008年頃まで低下傾向は続いていた。しかし、2010年代以降は、先進国より一人当たりGDP成長率が下回るIDA諸国の割合は上昇傾向に転じた。新型コロナウィルス発生後、同割合は約20年ぶりに50%を超え、先進国とIDA諸国の格差は拡大傾向にある。こうしたグローバルな格差問題に研究はどのように取り組んできたのか。

一人当たり所得=労働生産性(就業者当たり)×就業者数/人口と分解できるため、労働生産性の動向が一国の所得のカギとなる。本稿では労働生産性のグローバルな格差を考えるうえで、重要な概念となる労働生産性の収束(コンバージェンス)に関する研究の動向に焦点を当てる。

以下、本稿の構成は2. 基本概念、3. 近年のコンバージェンス研究の動向、4. 結論と議論―と なっている。

3. 基本概念:βコンバージェンスとσコンバージェンス

本節では、労働生産性のコンバージェンスに関する基本的な概念を説明する。貧しい国々が高いGDP成長率を達成し豊かな国に追い付くことができるかどうか―についての研究は数多く存在する。マクロ経済学の教科書の経済成長理論モデル(ソローモデル(注1))によれば、もし、各国の貯蓄率、人口成長率、技術によって決まる定常状態が同じであれば、時間の経過とともに各国の経済は収束(コンバージェンス)することが期待されている。こうした理論が確からしいかどうかについて実証研究ではクロスカントリーのデータが用いられる。GDP成長率(一人当たり)を初期の所得(一人当たり)に回帰させ、その係数βがマイナスになるかどうか(すなわち所得が低い国がその後、高いGDP成長率を達成したかどうか)を検証する。故にβコンバージェンスと呼ばれる。βコンバージェンスには2種類あり、①初期の所得が低ければ、無条件に高所得国に収束する場合、絶対的収束、または無条件収束(unconditional convergence)、②初期の所得以外のさまざまな国の特徴の違い(投資率、制度や地理的要因)などをコントールしてβがマイナスになることを条件付きコンバージェンス(conditional convergence)と呼ぶ。

ただし、βコンバージェンスの検証とSDGsの10番目の目標の一つである国家間の不平等の縮小の関係には注意が必要である。国家間の不平等の検証には、σコンバージェンスと呼ばれる一人当たり所得の分散が小さくなっているかどうかを検証する方が近いように考えられる。Young, Higgins, and Levy (2008)は、経済成長理論から導き出されたβコンバージェンスはσコンバージェンスの必要条件でしかないことを明らかにしている。やや大雑把な言い方ではあるが、βが大きく回帰分析での説明力が高い場合はσコンバージェンスが成り立つが、βが小さく回帰分析で説明できない要因が大きい場合は、σコンバージェンスが成立しない。

4. 近年のコンバージェンス研究の動向

本節では①マクロ経済のコンバージェンス、②産業別のコンバージェンス(製造業、サービス業、農業)、③産業構造の変化がマクロのコンバージェンスに与える影響―の3つに分けて近年の研究を整理する。

4. 1 マクロ経済のコンバージェンス

マクロ経済のコンバージェンス、すなわち、かつて所得の低い国がその後、高いGDP成長率を達成したかどうかについて、近年の研究、Patel, Sandefur and Subramanian(2018)、Dieppe and Matsuoka(2022)では、1990年代後半から2000年代前半で無条件のコンバージェンスが示されている。この結果は、図1のIDA諸国のうち先進国より低い一人当たりGDP成長率の割合が減少傾向にあった事実と整合的である。

しかしながら、統計的に有意でもβのサイズは小さく、最貧国の一人当たり所得が中所得国の水準に達するのには約140年かかる。約140年の算出は、Patel, Sandefur and Subramanian(2018)が推計したβである-0.005を用いて、 (ln(0.5)/ln(0.1)-1)/(-0.005)≒140年から計算される。つまり、かつて所得が低い国は高いGDP成長率を達成してきたが、中所得国に追い付くにはその勢いは十分ではない。

4. 2 産業別のコンバージェンス

(製造業)

続いて産業別のコンバージェンスの研究を見てみよう。製造業はグローバルに活動する多国籍企業も多く、また貿易を通じて、他産業に比べると他国に技術伝播しやすい側面があるとみられる。

米国ハーバード大学のDani Rodrik(2013)(注2)は国際連合工業開発機関(United Nations Industrial Development Organization:UNIDO(以下、UNIDO))のデータを用いて、製造業には、無条件のコンバージェンスが成り立っているという実証研究を発表した。つまり、低所得国の製造業セクターは、先進国の労働生産性の水準にキャッチアップしているという結果である。しかし、Dani Rodrik(2013)が用いているUNIDOのデータは、従業員が10人以下の小さな製造業企業が含まれておらず、ある程度大きな製造業企業のみに当てはまるという限定された結果である。

一方、Kinfemichael and Morshed(2019)はより包括的なデータである国連の国民経済計算統計(USドル換算)を用いて、製造業のコンバージェンスが成立していないという結論を出している。また、Herrendorf et al. (2022) はInklaar et al (2023) が構築した購買力平価換算の産業別のデータセットを用いても製造業のコンバージェンスが確認されていない。つまり製造業のコンバージェンスに関する研究は、データの特性によって結果が異なっている。

(サービス業)

サービス業に関しては、その内訳が雑多(国際的な産業分類によれば、卸小売、宿泊飲食、運輸、通信、金融、不動産、専門技術、教育医療等が含まれる)で十把一絡げに扱うことは難しい。Kinfemichael and Morshed (2019)やIMF(2018)ではほとんどのサービス業で労働生産性のコンバージェンスが示されている。ただし、卸売業と小売業が同分類で扱われており分類が粗い。つまり、商社などが含まれる卸売業と小規模経営が含まれる小売業は1つの産業となっている。一方、Lagakos(2016)は、いくつかの国の国勢調査のデータ用いて、卸売業を除き、小売業のみを分析対象としている。Lagakos(2016)によれば、グローバルな小売業の生産性格差が存在する原因は、途上国における家計の車の保有率の低さにあるとしている。車を保有していない人々が大多数の途上国では、居住地から遠い大規模な小売店へのアクセスが容易ではない。高い生産性を持つ先進的な小売業が一部地域に進出しても、近所の低い生産性の後進的な小売業に需要が集中してしまい、一国の小売業全体の生産性の上昇につながっていない。

(農 業)

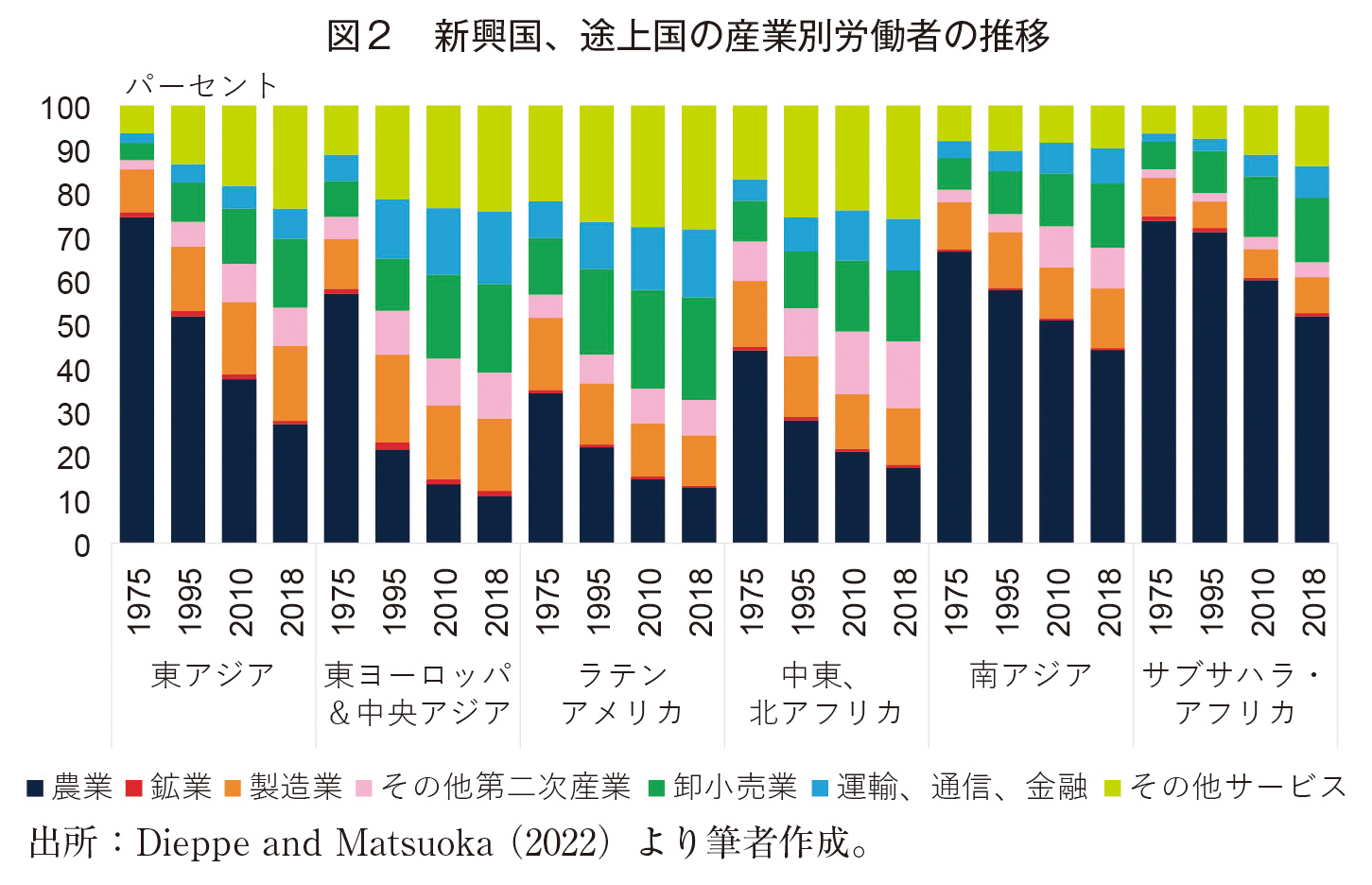

低所得国では、農業部門における高い雇用割合と同部門の低い労働生産性が、全体的な生産性の低さの主な原因となっている。Dieppe and Matsuoka(2022)によると、2018年における低所得国の農業部門の雇用割合は平均で65%以上であり、先進国ではわずか3%である。低所得国における農業部門の労働生産性の水準は先進国の生産性のわずか4%に過ぎない。

農業部門の労働生産性のコンバージェンスを検証した研究は統計的に有意でない結果を示している(Kinfemichael and Morshed (2019)、Suhariyanto and Thirtle (2001))。低所得国の農業の労働生産性が低迷している理由として、①Lowder et al(2016)によると、途上国では家族経営など小規模農家が多く、先進国のように大規模農家が少ないことにより技術伝播が起こりくいこと、②Chen(2020)によると、途上国ではたとえ機械化が進み技術力が上昇しても、法的な所有権がない土地(政府保有の土地、あるコミュニティの保有の土地、または王族保有の土地など)が多く、農家による土地の売買または貸し借りができないというミスアロケーションの存在という問題があるためとされている。

4. 3 産業構造の変化がマクロのコンバージェンスに与える影響

上記で述べたように途上国では特に農業部門の労働生産性の先進国へのキャッチアップが難しいが、生産性の低い農業部門から生産性のより高い他セクターへの労働力の再配置により、マクロ全体の労働生産性の上昇が可能となる。例えば、中国など東アジア地域は過去40年間で急速な“脱農業化”、製造業への移行が進み高成長を実現した(図2)。しかし、ラテンアメリカ諸国は、東アジアのような高い製造業シェアを経験することなく、早い段階でサービス業の拡大期に移る早期の脱工業化(Premature deindustrialization)が観察されている。Rodrik(2016)は、こうした地域は、東アジアとは異なる産業構造の変化を辿り、高い成長を実現できない可能性があると指摘している(注3)。実証分析では、Dieppe and Matsuoka(2022)はβコンバージェンスを各産業の労働生産性の成長率の寄与(産業内効果)と産業構造の変化の寄与(産業間効果)の2つに分解し、両方の効果ともβコンバージェンスに大きく寄与していることを分析している(注4)。

5. 結論と議論

本稿では2030年を期限とするSDGsのいくつかの目標の達成の鍵となる労働生産性のコンバージェンスに関する研究―貧しい国が高い経済成長を達成し豊かな国を追い上げることができるかどうか―を中心に整理した。

1990年代後半から2000年代前半にいくつかの新興国、途上国が高成長を達成したが、順調なペースでも最貧国の一人当たり所得が中所得国の水準に達するのには約140年かかる。βコンバージェンスは、格差に近い指標である一人当たり所得の分散が小さくなっているかどうかを検証するσコンバージェンスの必要条件にしか過ぎないことにも注意が必要である。

産業別にみると低所得国では、農業部門における高い雇用割合と同部門の低い労働生産性が、全体的な生産性の低さの主な原因となっている。農業部門の労働生産性のコンバージェンスは観察されないが、いくつかの研究では製造業、サービス業のコンバージェンスが示されている。また、低生産性部門から高生産性部門への産業構造の変化も重要である。蓄積されてきたコンバージェンスに関する一連の研究、産業別の分析はSDGs目標達成のために有用な示唆を与えてくれる。

〈参考文献〉

https://www.mof.go.jp/pri/research/conference/fy2022/seisansei_report.html#06

https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/everything-you-know-about-cross-country-convergence-now-wrong

(注1)代表的なマクロ経済の教科書『マンキューマクロ経済学II(応用編)』を参考。

(注2)Rodrikの著書の多くは邦訳されている。(例:Rodrik(2011, 2015, 2017))

(注3)先進国に関する近年の産業構造の変化と労働生産性の分析は、新川他(2023)を参照。

(注4)概要はDieppe and Matsuoka(2021)に紹介されている。

生産性

生産性