特別研究 (下村プロジェクト)

シリーズ「豊かさの基盤としての生産性を考える」第9回

国際比較からみた日本の労働生産性

2024年10-11月号

1. 国際的にみた日本の労働生産性の現状

近年、さまざまな媒体で日本の生産性の低さが指摘され、それが日本の経済的な停滞や主要先進国より低い日本の賃金水準を説明する要因の一つとされてきた。

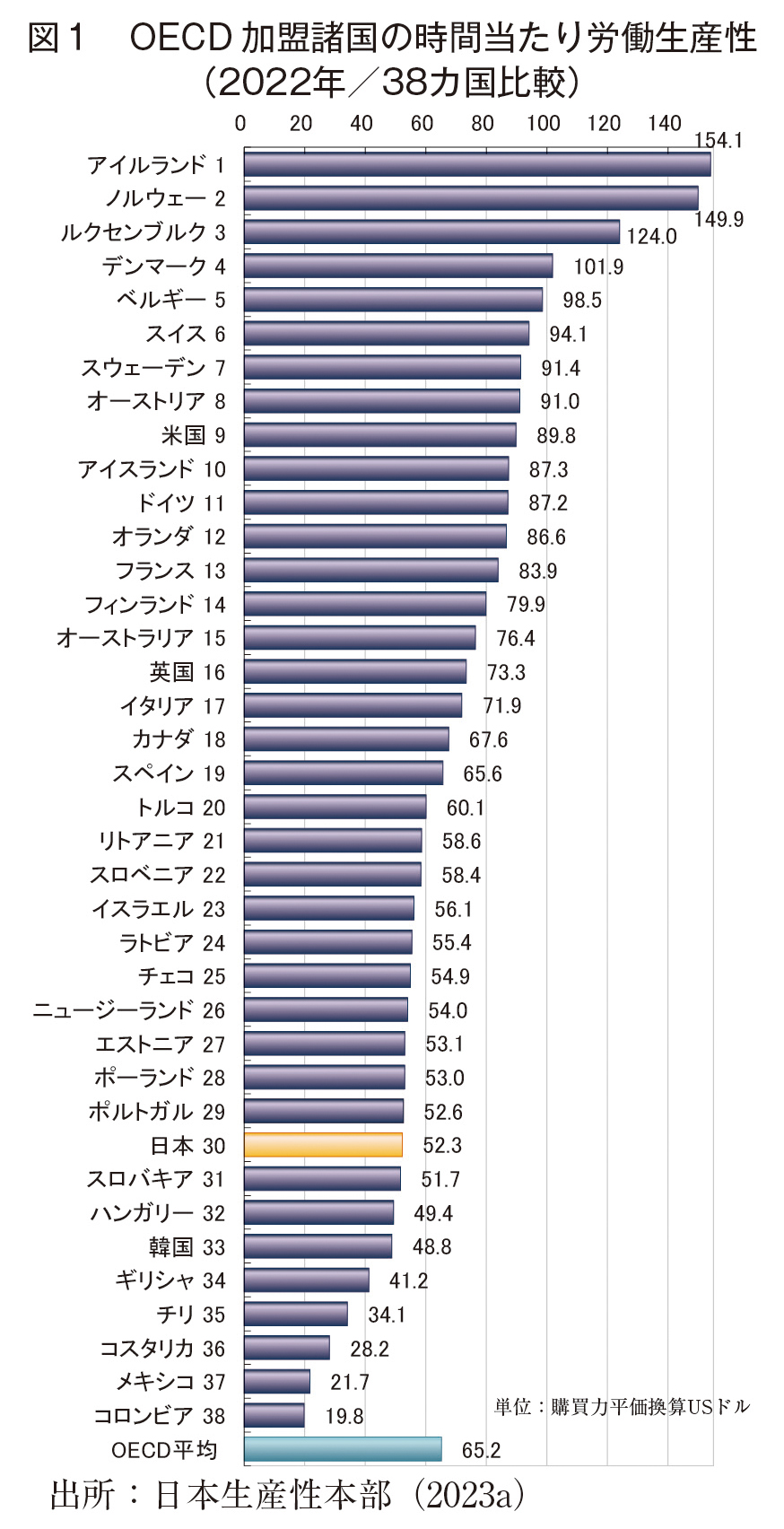

実際、筆者が日本生産性本部で長く担当している労働生産性の国際比較調査(注1)によると、日本の労働生産性水準(就業1時間当たり付加価値)は、52.3ドル(5,099円/購買力平価換算・2022年)であり、ポーランド(53.0ドル)やポルトガル(52.6ドル)、スロバキア(51.7ドル)とほぼ同水準となっている。

日本の場合、経済的な視点から他国と比較しようとすると、どうしても米国やドイツをはじめとする主要先進7カ国(G7)を対象とすることが多い。しかし、生産性に限っていえば、こうしたG7諸国に大きく水をあけられており、同水準の国となるともはや西欧諸国よりも東欧諸国が多いような状況になっている(図1)。

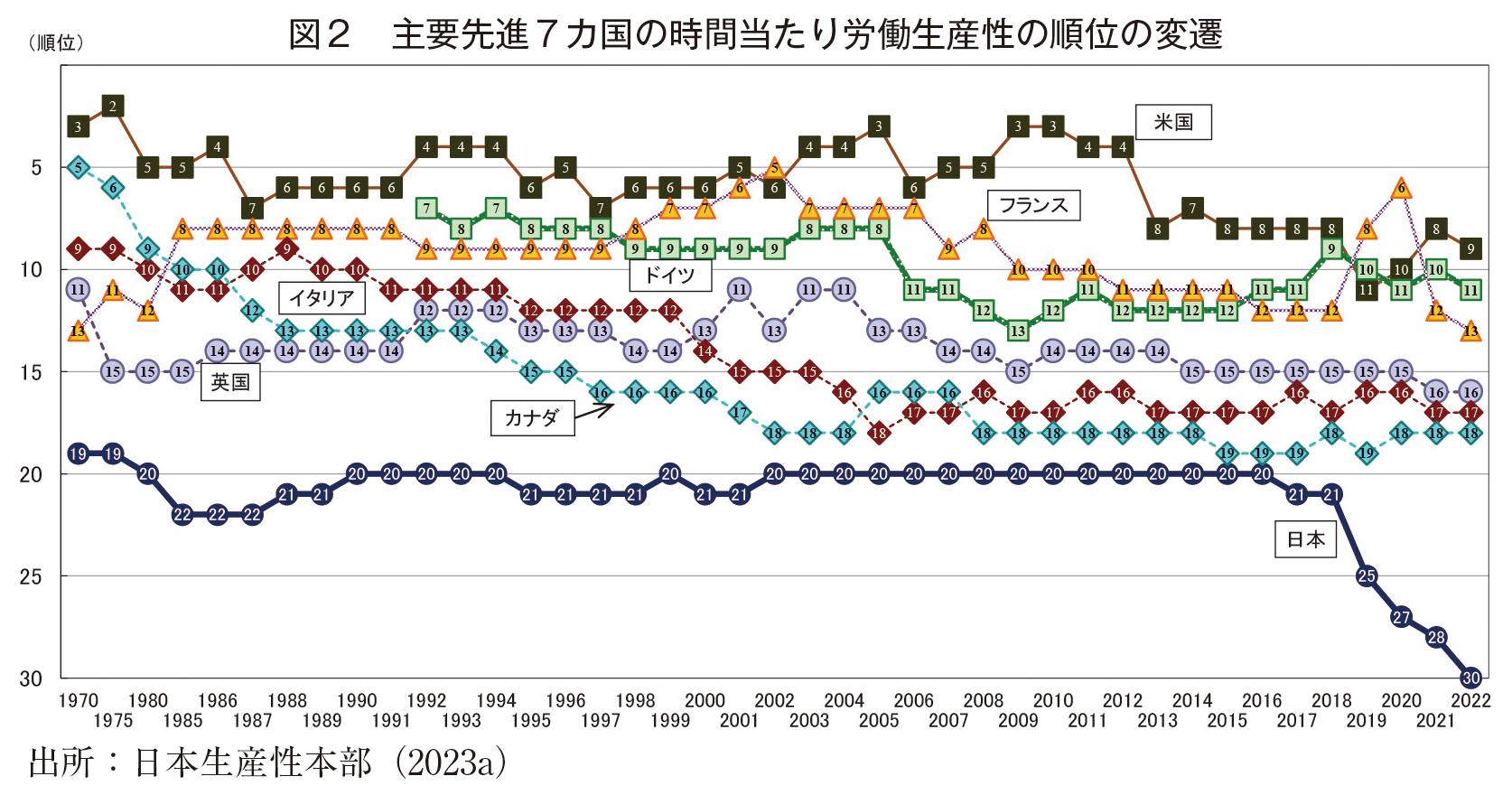

これまでの日本の労働生産性の国際的なポジションをみると、2010年代後半まではOECD加盟国中20位前後の状況が続いてきた。しかし、2010年代後半から急激に順位を落としており、足もとでは38カ国中30位になっている。これは、データが取得可能な1970年以降、最も低い順位である(図2)。

このような近年の急激な順位の落ち込みは、コロナ禍での経済活動自粛が他の先進国より長引き、経済を回復軌道に乗せるまでに多くの時間を要したことが大きい。また、2010年代後半の「一億総活躍」政策などで主に高齢者や女性を中心とした未活用労働力が就業するようになり、経済成長率が伸び悩むなかで就業人口が過去最高をうかがう水準に達していることも生産性を下押しした。

足もとをみると日本でも経済正常化がかなり進んでいることなどから、状況は少しずつ変わりつつあるとはいえ、このまま労働生産性でみた日本の劣位が進んでしまうと、賃金に代表される経済的な豊かさにも悪影響が及ぶことになる。

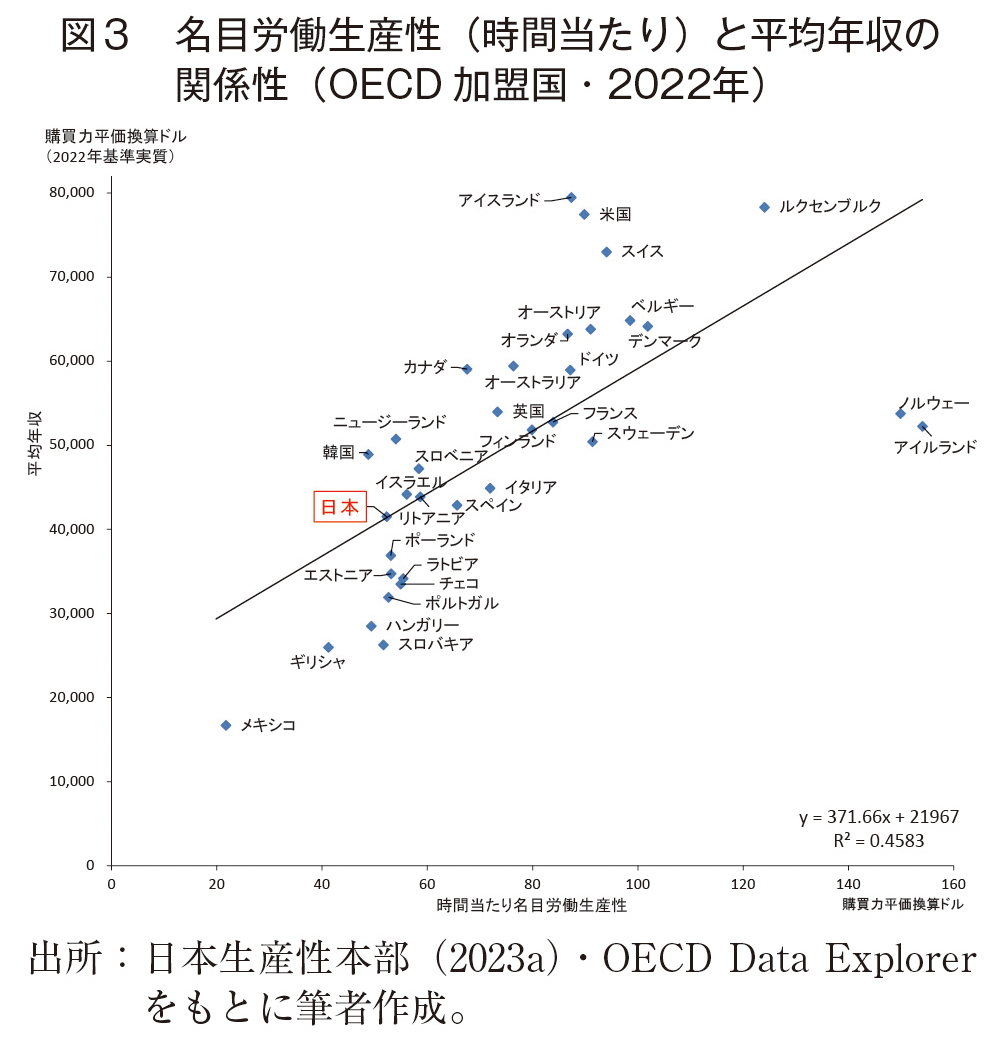

一般に、賃金水準や変動幅は労働生産性によって制約される。賃金の源泉となる付加価値をどのくらい効率的に生み出したかを定量化したものが労働生産性であるためだ。OECD加盟38カ国の平均年収と労働生産性をみても比較的強い相関(相関係数:0.677)があり、生産性が高い国ほど平均年収も高くなる関係性がみてとれる(図3)。

このところ、1人当たりGDPや賃金水準が相対的に低下していることもあり、日本の経済的な豊かさが毀損されつつあるとよく指摘される。これは、日米の金利差などを背景とした円安に原因を求める意見も多いが、このような生産性の相対的な低さも少なからず影響しているといってよい。

2. 生産性に対する認識のギャップ

もっとも、「日本の労働生産性が低い」と言われると違和感を持つ企業人も少なくない。労働生産性は、就業1時間当たりの付加価値額として計算されること(労働生産性=付加価値額/就業者数×平均労働時間)が多く、OECDや国際労働機関(以下、ILO)でも若干の相違こそあれ似たようなデータが発表されていることから、前述した数値が不当に操作されたりしているわけではない。

にもかかわらず、何らかの「違和感」が生じてしまうのは、生産性をどう捉えているのかにギャップがあるためと考えられる。

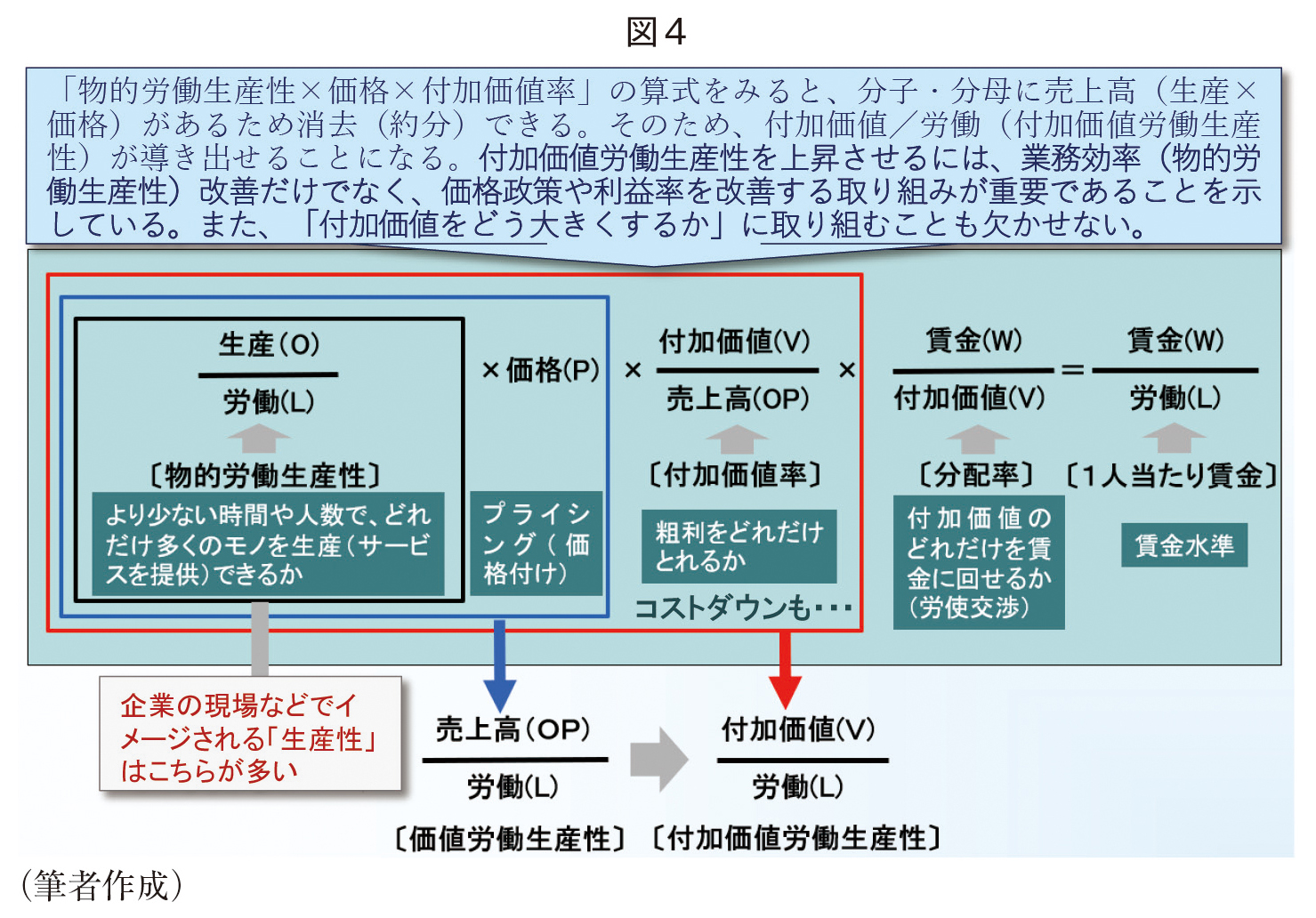

企業の現場で認識されている「生産性」とは、工場であれば人時当たりの生産数量であり、販売店などでは人時当たりの売上や契約件数などであることが多い(売場面積当たりなどの場合も多い)。これらは、「物的労働生産性」と呼ばれ、より少ない時間や人数でどれだけ多くのモノやサービスを生産・提供しているのかを定量化したものである。「生産性」をこのように捉えると、働く人にとっても自分の努力や能力向上により生産性を改善することが可能になり、何よりも数値化しやすい。であるがゆえに、多くの企業の現場レベルで受け入れられてきた。

ただ、このような「物的労働生産性」は、特定のセクション単位であれば、それぞれが設定するKPIなどとして定量化し、業務改善に向けたツールなどとして活用できるものの、他のセクションや企業と比較することができない。アウトプットとなる成果が業務内容によって異なるためである(例えば、製造部門のKPIになることが多い人時当たり生産数量と、販売部門のKPIになりがちな人時当たり販売数量・契約件数をそのまま比較することはできない)。そのため、「物的労働生産性」をもとに異なる企業や産業を比較することは難しく、もちろん国際比較もされていない。何らかの形で生産性を比較しようとすると、付加価値ベースになることが一般的なのも、そうしたことが理由になっている。

もっとも、筆者が国内外の企業関係者や労働組合関係者とこのような話をすると、コツコツと誠実に仕事を行う姿勢や品質の高いサービスを提供しようとする姿勢などから、日本人の「物的労働生産性」は他国よりも高いのではないかと言われることが非常に多い。しかし、それが定量化できないために、あくまでも印象論にとどまってしまいがちである。そうしたポジティブな印象を持つ一方で、定量化可能な「付加価値労働生産性」でみると日本の水準は必ずしも高くないと言われたときに違和感を持つことが多いようだ。

実際のところ、よく働いていて物的労働生産性が高いように見えても、無駄なことをしている可能性もある。市場が求めているような製品を生み出したり、サービスを提供できていなければ、物的労働生産性が仮に高くてもあまり意味はない。そう考えると、「物的労働生産性は高い」という印象だけから生産性を捉えるわけにもいかないだろう。

なぜ、「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」の間に乖離が生じているのだろうか。

図4の模式図(算式)にあるように、物的労働生産性を付加価値労働生産性に変換するには、価格(プライシング)と付加価値率(≒粗利率(注2))を乗じることになる。これは、現場にいる社員が効率的に働いて成果を出しても(=物的労働生産性を向上させても)、プライシングや粗利率がマイナスに作用してしまっていると、付加価値労働生産性の向上にはなかなか結びつかないことを示している。

これまで、長引くデフレのなかで粗利を削ってでも低価格化を実現し、競争力を高めようとする戦略の企業は少なくなかった。そうした企業では、業務効率化などで物的労働生産性を高めても、その成果を価格低減の原資として利用することも多く、そうすると付加価値労働生産性の上昇には必ずしもつながらない。

実際、企業が商品や製品にどれだけ利潤を乗せた価格設定にしているかを表すマークアップ率を日米欧で比較すると、日本の低さが目立つ。しかも、近年、米国や欧州では企業のマークアップ率が上昇傾向であるのに対し、日本では過去20年ほとんど変化していない(注3)。

しかし、昨今の物価上昇でようやく価格転嫁という名のもとでの値上げが許容されるようになり、プライシングの自由度が増しつつある。また、人手不足とそれに伴う人件費高騰もあって、粗利率を一定程度確保することも受け入れられやすくなりつつある。そうした状況からすると、企業努力次第ではあるものの、付加価値労働生産性を上昇させる余地が拡大することになる。これまで日本の生産性上昇の重石となってきた要因の1つが解消されつつあるということだ。

3. 低い「付加価値創出力」が日本の生産性にとっての課題

生産性をどう上昇させるかは長期的な視点から捉えるべきものであり、(前述したような短期的要因はともかくとして)そもそも付加価値ベースでみた日本の労働生産性はなぜこれほど主要国に劣後するような状況になってしまったのだろうか。

よく指摘されるのは、①イノベーションがあまり起きなくなった(起こせなくなった)、②ICTなどの無形資産投資が少なく、有形設備への投資も更新にとどまることが多い、③企業の新規開業や統廃合が少ない、④相対的にグローバルな競争にさらされることが少なく、労働人口の多いサービス産業の生産性が諸外国より低い、といったことである。

他方、企業や働く人の立場からすると、付加価値を生まない無駄な業務が多かったり、業務プロセスが非効率的だったりすること、それからエンゲージメントの低さやデジタル化の遅れなどが「生産性が低い」理由としてよく挙げられる。

これらは、これまでの本誌各号で他の研究会メンバーにより分析されてきたものも多く、ここでは詳述しないが、それぞれが複合的に作用した根の深い問題といってよい。

また、研究開発力や技術力が優れていても、それを売上や付加価値のような形で成果へと結びつけることが十分にできていないことも、日本の生産性が主要先進国より低い大きな要因になっている。

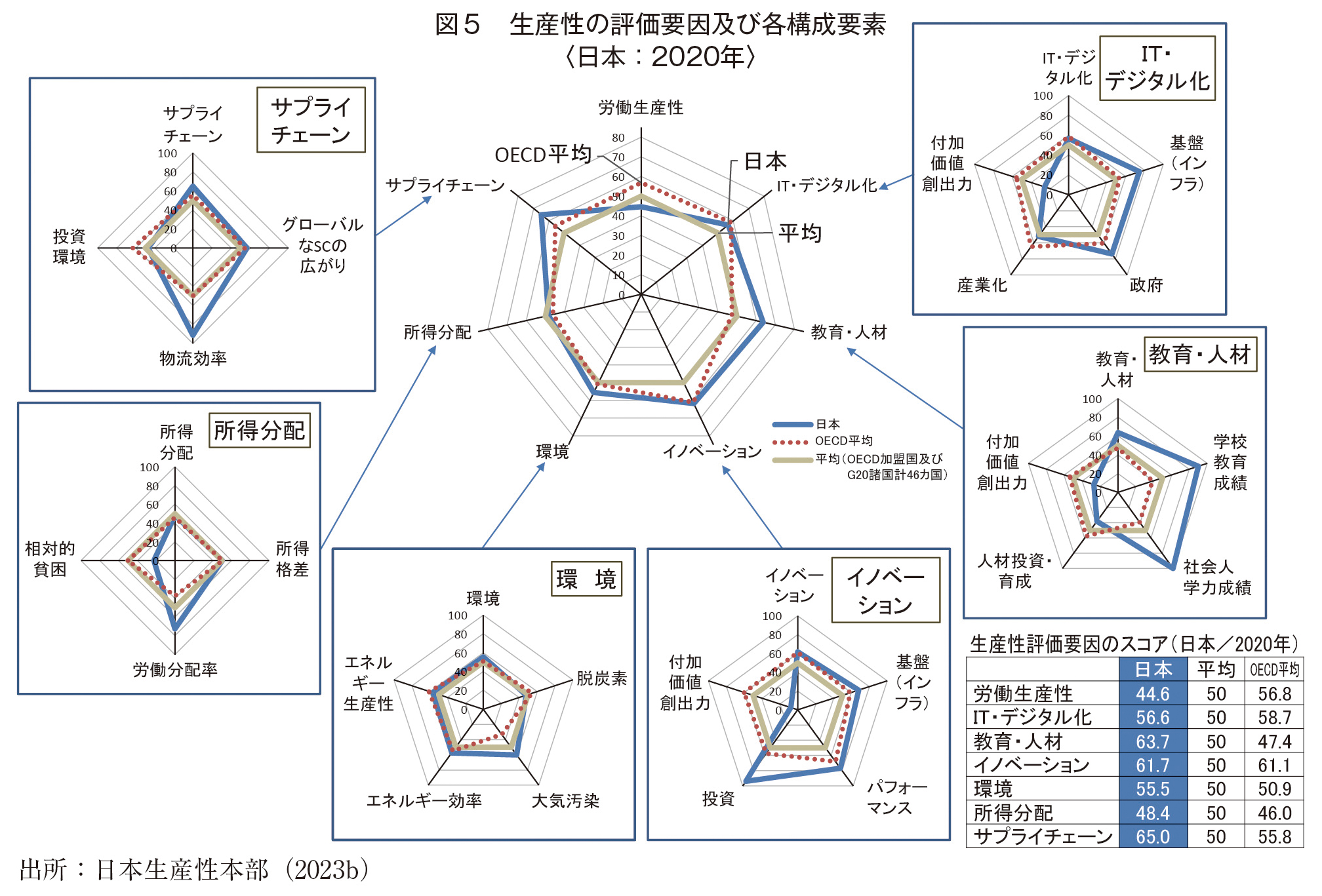

付加価値をどう生み出すかをめぐっては、政府も「稼ぐ力」をどう高めるかといった視点から、さまざまな政策的展開をこれまではかってきた。日本生産性本部でも、日本の労働生産性が低い現状を多面的な視野から評価するために、宮川努・学習院大学教授を座長とした「生産性評価要因の国際比較」プロジェクトを進める中で取り上げている(注4)。

これは、生産性を直接向上させる要因である①イノベーションと②教育・人材、③IT・デジタル化に加え、持続的に付加価値を創出するために必要となる④環境や⑤所得分配、⑥サプライチェーンといった要因を評価軸として生産性を多面的に評価する試みである。

同プロジェクトでは、OECD加盟国及びOECD非加盟のG20諸国の計46カ国を対象に、生産性及びそれぞれの要因を各種の国際統計を利用して定量化し、国際比較を行っている。

日本の生産性向上要因(図5)をみると、「教育・人材」のスコア(各項目の平均を50点に基準化し、各国データと平均値との乖離からスコアを算出)は米・独を上回る。一方、「IT・デジタル化」や「イノベーション」は、46カ国平均こそ上回るものの、OECD加盟国平均並みとなっている。こうしてみると、6要因とも概ねOECD加盟国平均前後かそれ以上になっており、日本の現状はそれほど悪くもないようにみえる。

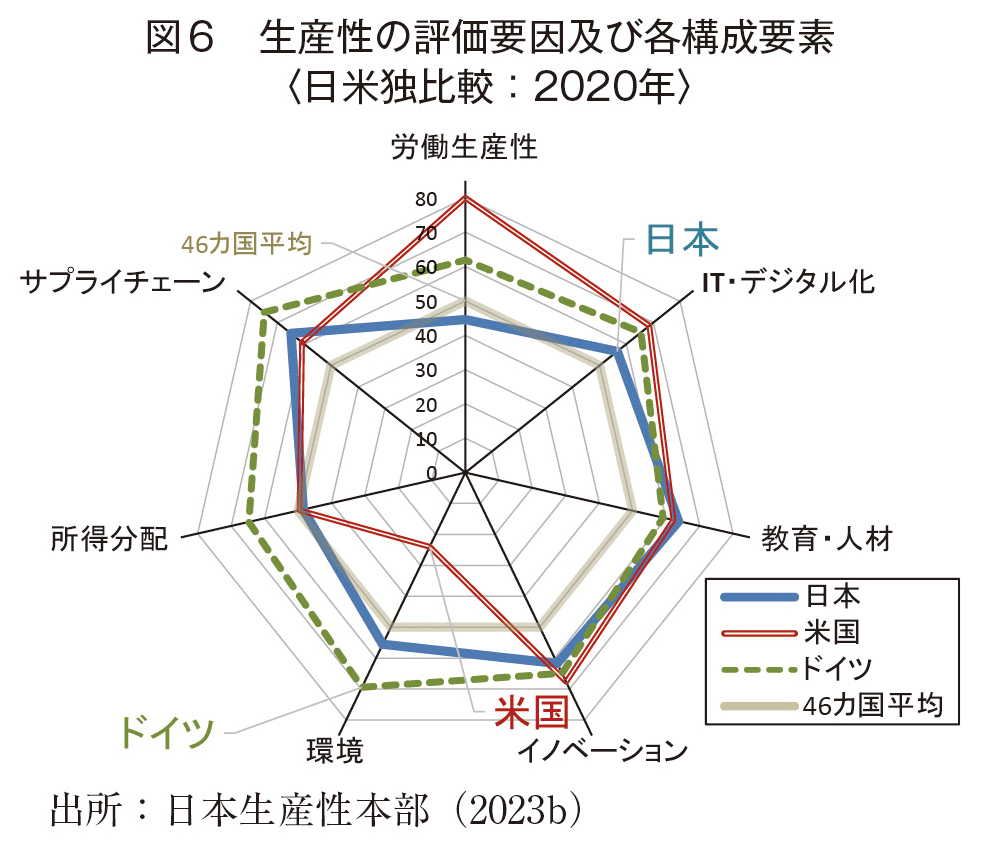

ちなみに、米国は、「環境」で平均を大きく下回り、「所得分配」も平均並みだが、生産性向上に直接影響する「IT・デジタル化」、「教育・人材」、「イノベーション」全てで平均を大きく上回っている。一方、ドイツは、6要因全てで平均を上回り、特に「環境」や「サプライチェーン」のスコアが非常に高くなっている(図6)。

このような特徴からすると、日本と米国、ドイツでは、6つの生産性評価要因でみた強みや弱みがそれぞれで異なっており、経済成長や生産性向上に向けたメカニズムが異なっていることを示唆している。

ちなみに、今回評価を行った6つの生産性評価要因は、評価要素となる3~4のサブカテゴリごとに統計データをスコア化している。そして、サブカテゴリのスコアを平均して各評価要因のスコアを算出する形をとっている。

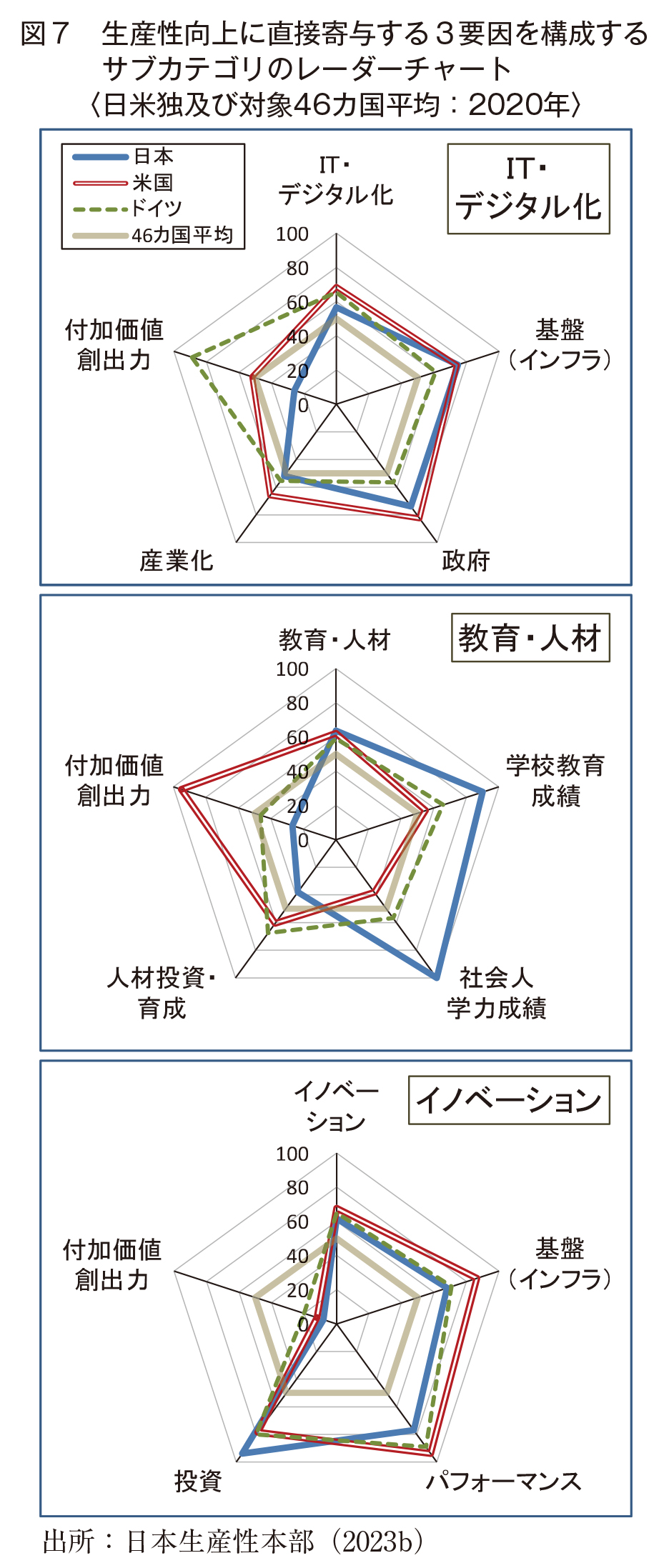

図7は、生産性向上に直接寄与する3要因それぞれを構成するサブカテゴリをレーダーチャート(日米独及び対象46カ国平均)にしたものである。これをみると、日本の場合、「教育・人材」の学校教育成績や社会人学力成績などは米独を大きく上回り、対象国の中でもほぼトップクラスである。しかし、「付加価値創出力」が米独を大きく下回っている。

「IT・デジタル化」・「イノベーション」にもサブカテゴリに「付加価値創出力」を設けているが、いずれも日本のスコアは米独だけでなく、平均を大きく下回る。これは、ICT資産当たりの付加価値額(IT・デジタル化)・STEM人材当たりの付加価値額(教育・人材)・研究開発費当たりの付加価値額(イノベーション)として定量化したデータをスコア化したものであり、それぞれで重要と思われる生産要素当たりでどのくらい付加価値を生み出せているかを表している。

このような形で定量化した付加価値を生み出す力(企業活動に即していえば、粗利を稼ぎ出す力)は、複数の視点でみても米独をはじめとする主要国より低いことになる。つまり、研究開発を行ったり、ICT資産を蓄積しても、それを高い付加価値の創出に十分つなげられておらず、STEM人材についても上手く活用できていないということになる。日本の生産性が主要国より低い状況を打開するには、このような課題を解決することが求められるだろう。

4. 生産性向上に向けてすべきことは何か

日本の労働生産性が主要国に劣後する状況を打開するには、米国などに遅れをとっているとされるデジタル化への対応も重要であろう。特に、生成AIの登場により、事務系のホワイトカラーなどの領域でも人でなければできない仕事を機械化することが可能になったことで、米国では生産性が劇的に上昇すると期待されている(注5)。例えば、Brynjolfssonらは、生成AIの活用によってコールセンターのオペレーターの生産性が14%向上し、最も経験の浅い労働者が最大の利益を得ることになると指摘している(注6)。文章作成に関連する仕事の多くは、これまでの2倍の速さで行えるようになる(注7)といった研究もある。これらの研究成果は、さまざまな職種でスキルが相対的に低い人の生産性を大幅に上昇させる効果があり、既に高いスキルを持つ人よりもスキルの低い人にとって生成AIの恩恵がより大きくなる可能性があることを示している。程度や時期に差はあれ、このような効果は、いずれ日本にも及ぶものと考えられる。

もっとも、生成AIが雇用を奪うのではないかという懸念の声も、欧米諸国では少なくない。しかし、日本生産性本部の調査によると、深刻な人手不足に直面する日本では、むしろ生成AIの活用が人手不足の緩和につながるといった期待感が「雇用への脅威」を上回っている(注8)。生成AIを活用するうえでの障害は、日本の方が少ないことになる。こうした利点をうまく活用できれば、他国よりも早く生成AIを普及させ、競争優位につなげられる可能性がある。

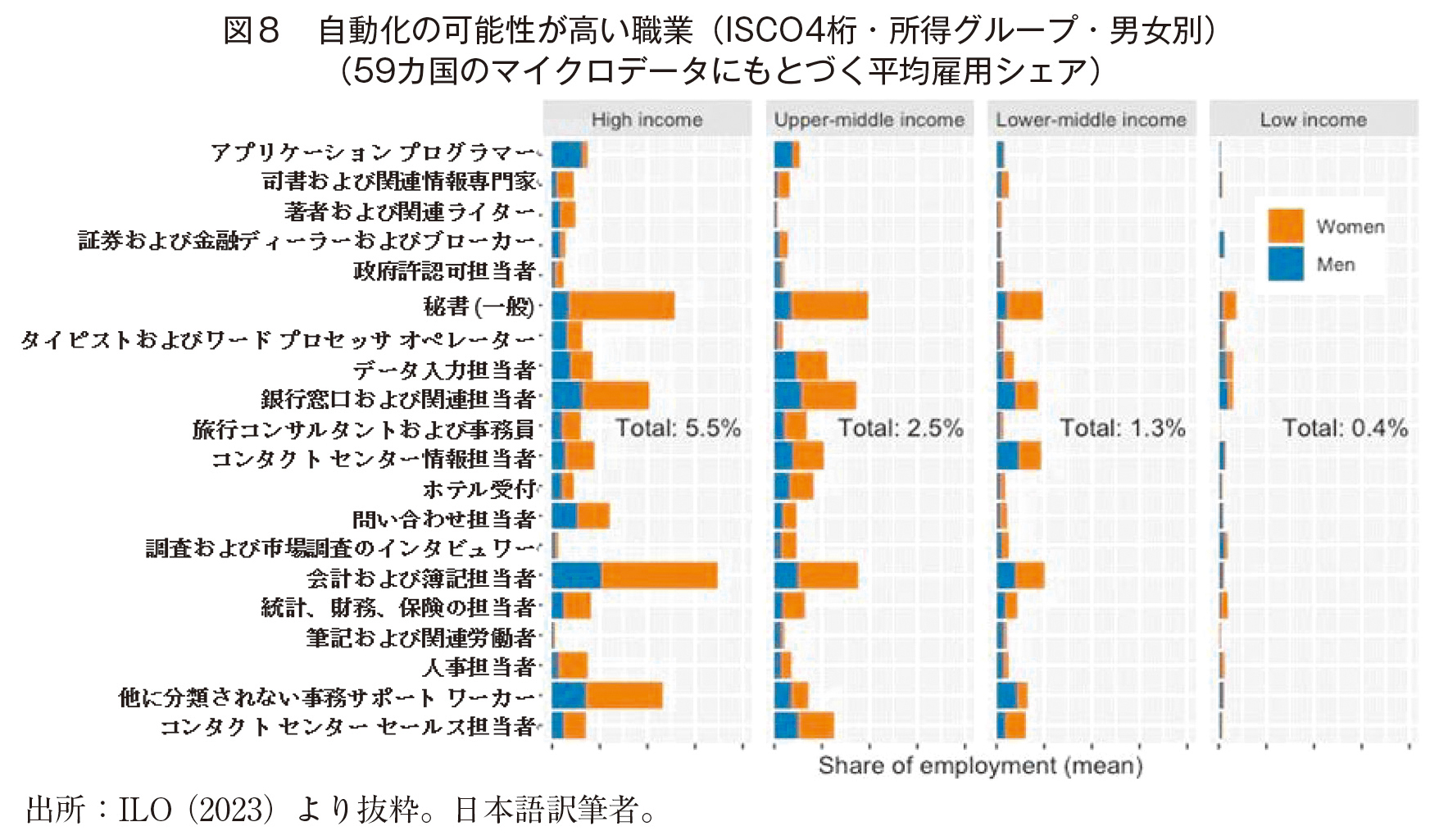

もちろん、生成AIによって自動化される可能性の高い職務は、日本で人手不足が深刻化している職種ばかりではないことに留意する必要があるだろう。実際、ILOによる推計によれば、生成AIによって自動化される可能性が高いのは、事務職に分類される職種が多くなっている(図8)(注9)。

今のところ、人が行っている業務がそのまま生成AIに代替される(=雇用が奪われる)というよりも、人が通常こなしている複数のタスクのうちのいくつかが自動化され、同じ業務をこなすために必要となる人員が減ると予想されている。日本では、かねてよりホワイトカラーの生産性の低さが企業経営上の課題と言われてきたことからすると、ここで挙げられている職種が担う職務(タスク)の自動化が進めば、企業の生産性向上に何らかの形で結びつく可能性が高い。スタッフ部門の肥大化に悩む企業にとっては、人員構成を見直すきっかけにもなるだろう。

実際、生産性や所得に対するAIの影響に関連したIMFの分析を見ると、AIによる労働の補完性と置換効果をどう見込むかによって影響が大きく異なるが、AIによる労働の補完性と生産性がともに高くなるシナリオでは、10年間で生産量が16%増加し、生産性もほぼ4%上昇することで、AIによる労働の置換で生じる不利益を上回り、労働者の所得が低所得労働者(+2%)から高所得労働者(+14%)まで全ての階層で上昇するとしている(注10)。

このことは、AIとうまく共存しながら、より効率的に業務を進めていけるように仕事や働き方を変えていくことが、将来の生産性や賃金にとって非常に重要であることを示している。AIが得意とする業務はAIに任せるようになると、人が行うべき業務を遂行するためのスキルも変化することになるだろう。そうした取組みを進め、AIを上手く活用することによってディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)を少しでも増やしていくことが重要だ。

そのためには、新しい技術を新しいビジネスモデルや業務プロセスで有効に活用できる人材が必要であり、そのための人材育成が欠かせない。昨今、「リスキリング」が盛んに唱えられるようになったのもそうした情勢認識によるものといえる。しかし、宮川努・学習院大学教授と滝澤美帆・学習院大学教授の試算によると、日本の人的資本投資額(GDP比)は、わずか0.3%程度に過ぎず、米国やドイツを大幅に下回っている(注11)。こうした状況を打開する必要がある。

また、人材育成を進めるうえでは、投資額を積み増すだけでなく、より今日的な取組みによって実効性を高めていくことも欠かせない。守島基博・学習院大学教授や初見康行・実践女子大学准教授らとともに行った人材投資に関するアンケート調査によると、人材育成の取組みにおいて「スキル」の育成は重要だが、それだけでは成果や生産性の改善に十分つながらず、人材の能力・価値を引き出し切れない可能性がある。そして、こころのケアを丁寧に行う「マインド」面の向上が、スキル改善と生産性の上昇をつなぐ媒介変数になっている(注12)。これは、企業理念への共感やワークエンゲージメントの改善、自己効力感を高めるケアなどを通じ、創造的な思考や主体的な行動を醸成する取組みが、成果や生産性の改善に重要な役割を果たしていることを示している。昨今、デジタル技術をはじめとする「スキル」習得への意識が高まっており、それが非常に重要であることは言うまでもない。しかし、それに加えて「マインド」にも目を向けることができている企業ばかりではないだろう。この「スキル」と「マインド」の両面から人材育成を進めていくことが、「低い」とされる日本の生産性を改善するうえでも欠かせないということだ。それが、昨今、急速に広がりつつある「人的資本経営」や「リスキリング」を効果的に進めていくアプローチにもなりうるのではないだろうか。

〈参考文献〉

守島基博・山尾佐智子・初見康行・木内康裕(2020)「日本企業の人材育成投資の実態と今後の方向性~人材育成に関する日米企業ヒアリング調査及びアンケート調査報告~」日本生産性本部生産性レポートVol.17

宮川努・滝澤美帆(2022),「日本の人的資本投資について-人的資源価値の計測と生産性との関係を中心として-」RIETI Discussion Paper Series 22

日本生産性本部(2023a)「労働生産性の国際比較2023」

日本生産性本部(2023b)「生産性評価要因の国際比較」

日本生産性本部(2023c)「生産性課題に関するビジネスパーソンの意識」

内閣府(2023)『日本経済レポート(2023年度)』

守島基博・初見康行・山尾佐智子・木内康裕(2023)『人材投資のジレンマ』日本経済新聞社

Erik Brynjolfsson, Danielle Li, and Lindsey R. Raymond(2023)“Generative AI at Work” NBER Working Paper No. 31161

Noy and Zhang(2023)“Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence” MIT Working Paper March 2, 2023

ILO(2023), Paweł Gmyrek, Janine Berg, David Bescond “Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality” ILO Working Paper 96

IMF(2024), Mauro Cazzaniga, Florence Jaumotte, Longji Li, Giovanni Melina, Augustus J Panton, Carlo Pizzinelli, Emma J Rockall, Marina Mendes Tavares “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work” IMF Staff Discussion Notes No. 2024/001

(注1)日本生産性本部(2023a)

(注2)付加価値率は経営指標としても用いられるが、企業活動の中では粗利率として捉えられることが多い。粗利は売上から売上原価を差し引いて計算される指標で、粗利率は売上に占める粗利の割合を表す。

(注3)内閣府(2023)。マークアップ率は、企業の限界費用に対する販売価格の比率で、粗利率と同様に収益性を表す指標の一つであり、価格をどう設定するか(プライシング)によって左右される。

(注4)日本生産性本部(2023b)。筆者も参加した2023年12月公表のレポートの中で、「付加価値創出力」の名称で分析を行っている。

(注5)日本生産性本部では、生成AIと生産性に関する研究を米国ブルッキングス研究所と進めており、2024年秋をめどにレポートを公表予定。

(注6)Brynjolfsson, Li, and Raymond(2023)

(注7)Noy and Zhang(2023)

(注8)日本生産性本部(2023c)。製造業・対人サービス(宿泊業・飲食業・各種小売業・運輸業など)・非対人サービス(情報通信業・ネット販売業・不動産業など)に属する300人以上の企業の経営層・管理職・非管理職を対象に調査を実施している。

(注9)ILO(2023)

(注10)IMF(2024)。AIと所得や生産性に関する分析を、3つのシナリオで行っており、上記はその中の一つ。

(注11)宮川努・滝澤美帆(2022)

(注12)守島基博・山尾佐智子・初見康行・木内康裕(2020)

生産性

生産性