地域活性化への新たなアプローチ ~利用者主体の公共空間活用事例の考察~

2025年4-5月号(Web掲載のみ)

1. 本調査の問題意識

まちづくりや地域活性化関連の計画等のKPI目標や取組成果の指標として、「定住・交流人口の増加」、「地域経済への貢献」、「資産価値向上」など現状よりも量的拡大・成長を評価するものが設定されることが多い。

しかしながら、少子高齢化の進行や低成長時代が続くなか、不確実性が高まる現状をみると、将来にわたって量的拡大・成長を基軸とした公共サービスの運営システムでは厳しいのではないかとの見解がある(広井,2023(注1))。

これからの社会は「成長」ではなく「繁栄」をキーワードとし、「繁栄」するためには「尊厳・機会・コミュニティ」が重要と示唆されている(ラワース,2021(注2))。「尊厳」とは、すべての人が自分の価値を認められ、尊重されること、「機会」とは、個々人が自分の能力を発揮することができ、やりたいことなどを選ぶ自由があること、「コミュニティ」とは、「尊厳」や「機会」が担保された信頼のあるつながりとしている。

「コミュニティ」に関しては、かつてのような統一的・一元的な「コミュニティの中心」はこれからの都市においては困難あるいは不要かもしれない。しかし一つの統一的な「中心」ではなくとも(見知らぬ)人々が気軽に訪れ、そこでコミュニケーションが生まれるような拠点的な場所は重要ではないかと、既存のコミュニティとは異なるあり方を求める指摘もなされている(広井,2009(注3))。

「拠点的な場所」としては公園がその一つと考えられるが、昨今では近隣住民などの苦情や利用中の事故に配慮し禁止事項の掲示が増加しており、気軽に訪れるどころか、公園に入ることすら躊躇するほど利用への支障が懸念されるとの報告がある(注4)。こうした公園の現状のように、危険性や苦情等を事前に回避するため、ルール設定などで公共空間の管理体制を強化してしまうと、却って利用方法や機能などのハード・ソフト両面から空間の可能性が制限され、利用者だけなく管理者にとっても「尊厳、機会、コミュニティ」の喪失を生んでしまいかねないだろう。

そこで本調査は、公共空間の萌芽的な取組みを参考に、「繁栄」の観点から地域活性化における「尊厳、機会、コミュニティ」とはどのようなものなのか、それをどのように担保していくのかを考察することとする。

2. 本調査の視点

前述の問題意識を踏まえると、まちづくりや地域活性化の課題解決策や取組手法を検討する前に、現状の大きな変化を認識し、課題設定や手法選定の前提そのものから見つめ直す必要がある。

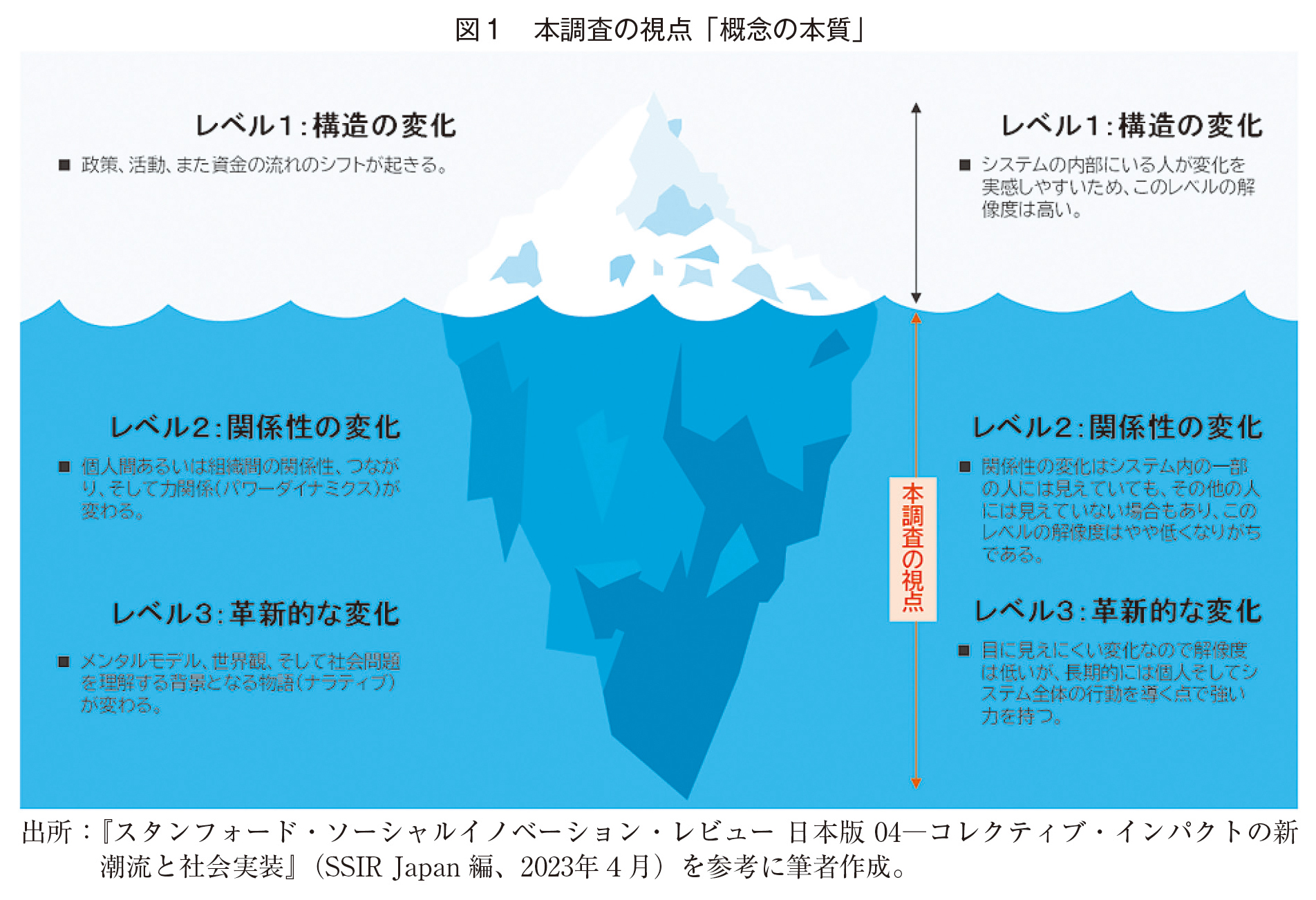

先行研究(SSIR Japan, 2023)では、「さまざまな社会問題の解決のために、既存のシステムを見直し変化を促す際に、そもそもシステムの変化とは何かという概念の本質はほとんど理解されていない」と指摘したうえで、「概念の本質」を捉える視点として、図1の「レベル1:構造の変化」、「レベル2:関係性の変化」、「レベル3:革新的な変化」を挙げている。

地域だけでなく社会問題の解決にあたっては、多くの取組みが政策、計画や手法、資源や資金の分配などの「レベル1:構造の変化」を促すことに注力される。ただし、このレベル1は重要であるものの「関係性や力関係、メンタルモデルをそのままにして構造の変化を起こそうとすることは、的外れで効果がなく、責任の所在が不明の持続不可能な解決策につながりかねない」と同先行研究では問題視している。

本調査では、まちづくりや地域活性化のあり方を今一度捉え直す視点として、物事の変化に関する解像度レベルを示した、図1の「レベル2:関係性の変化」、「レベル3:革新的な変化」に着目する。取組みに関与するステークホルダーの関係性や固定観念が変化するとは具体的にどのようなことなのか、また、レベル2~3がレベル1も含めてそれぞれにどのように影響するのかなどについて、萌芽的な公共空間の活用事例を取り上げ、文献およびヒアリング調査を通して考察してみたい。

ヒアリング調査対象とする事例選出に際しては、事前の文献調査にて取組みの理念や主体組織などに既存のあり方とは異なるレベル2及び3の視点が想起され、公共空間の可能性やステークホルダーの創造性を引き出す機能やルール設定に工夫がみられる取組みを対象とした。そこで本調査では、豊田市「新とよパーク」と尼崎市「“はんつか”パブリックハック宣言」を取り上げることとしたい。

3. ヒアリング調査結果

1. 豊田市「新とよパーク」

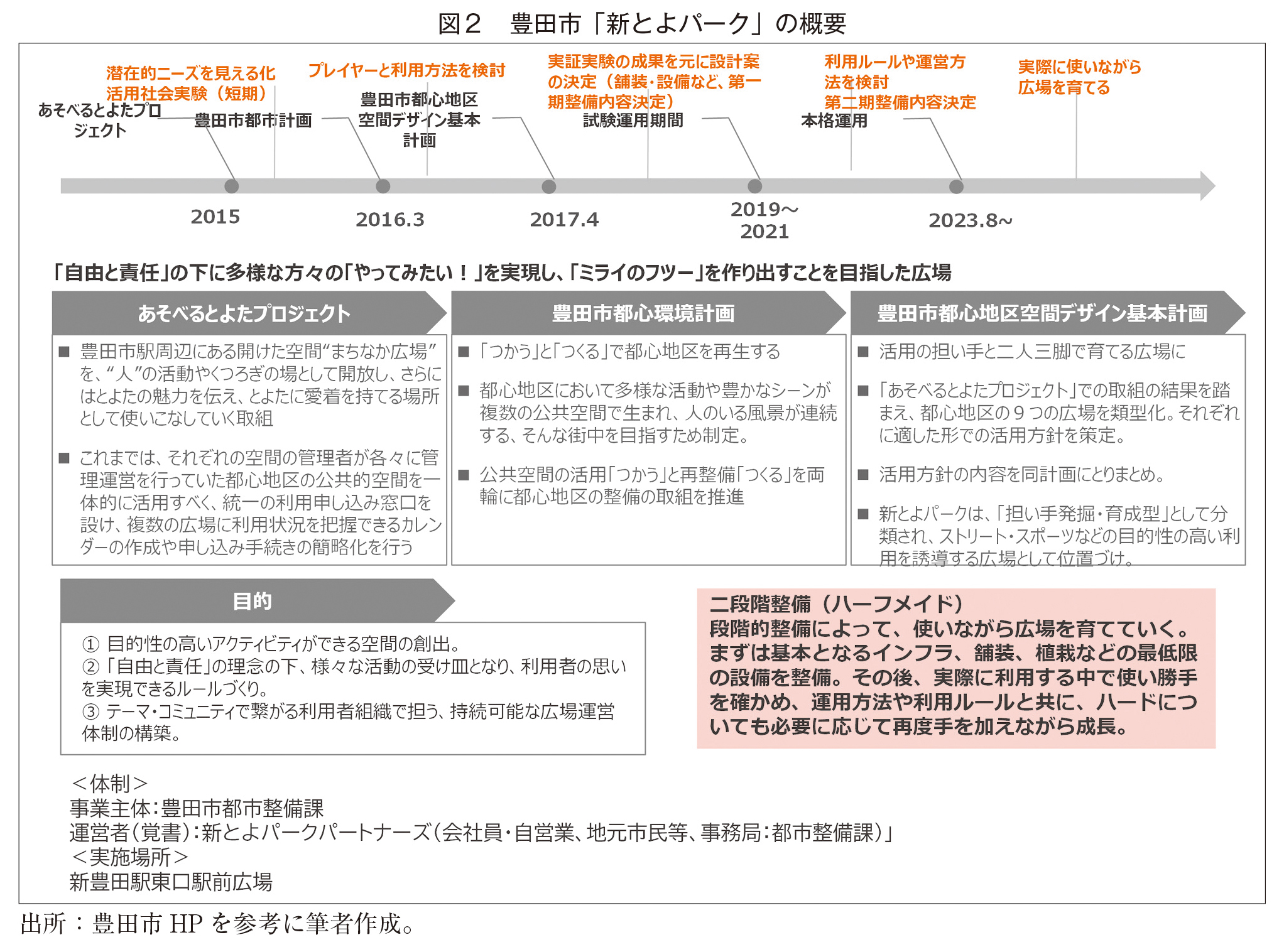

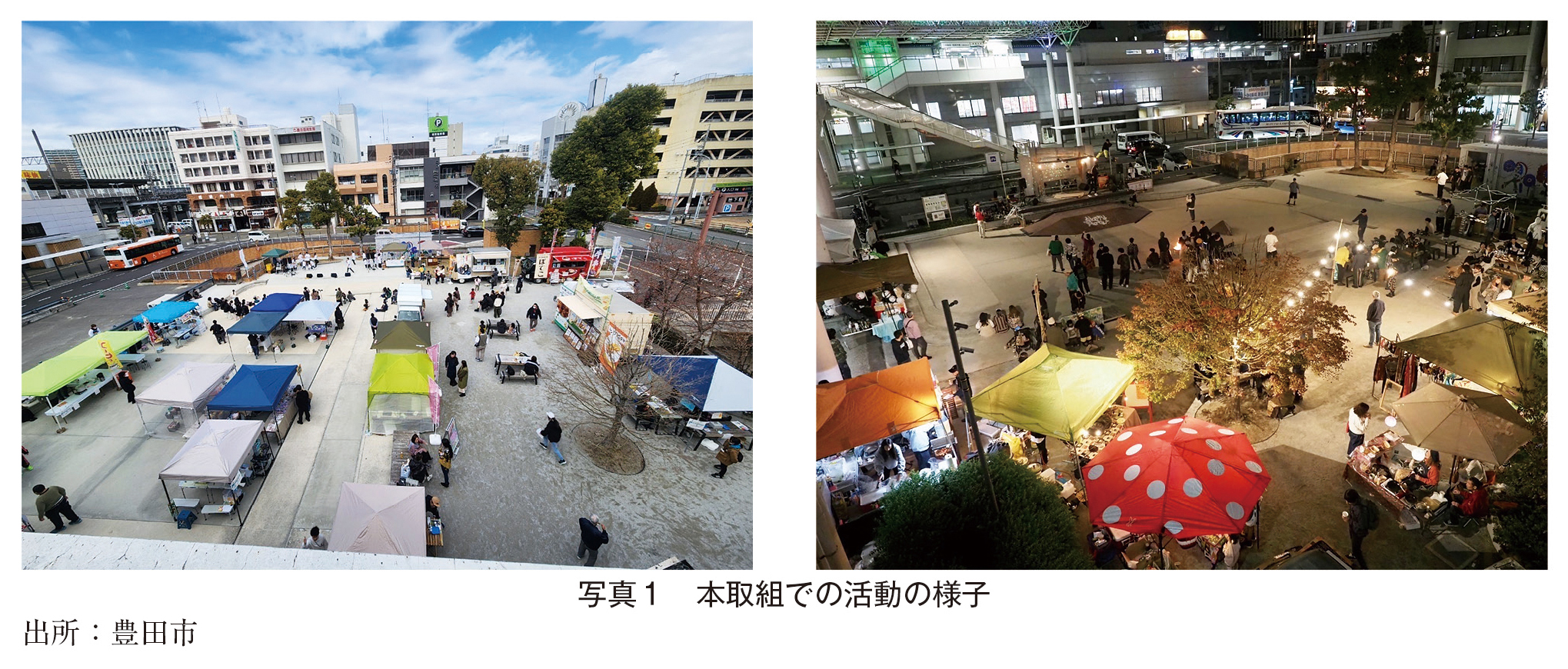

豊田市の事例(新とよパーク)では「自由と責任の下でやってみたい!の実現」をコンセプトに、利用実態に合わせた機能や仕様とするために「二段階整備(ハーフメイド)」にするとともに、活動の持続可能性を実現させるため、運営組織「新とよパートナーズ(以下、パートナーズ)」を組成している。

具体的な取組みとしては、「①目的性の高いアクティビティができる空間の創出」、「②『自由と責任』の理念の下、様々な活動の受け皿となり、利用者の思いを実現できるルールづくり」、「③テーマ・コミュニティで繋がる利用者組織で担う、持続可能な広場運営体制の構築」となっている。この取組みを通して公共空間とステークホルダーの新しい関係をデザインし、本取組のビジョンである、駅前広場を「ミライのフツー」を叶える場の実現を目指すものとしている(図2)。

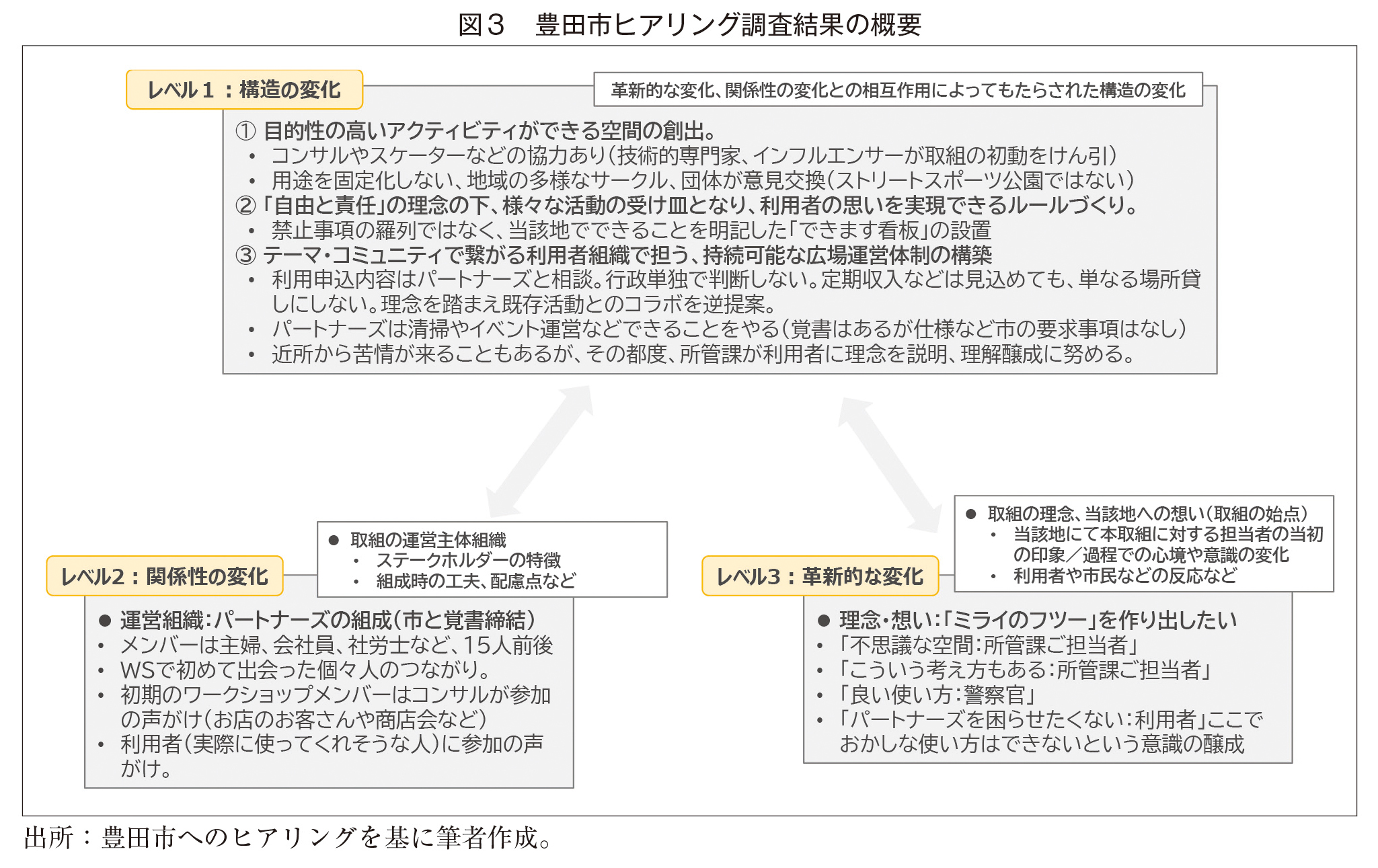

調査結果を前述の本調査の視点である、システムの変化とは何かという「概念の本質」の3つのレベルに即して整理すると、図3の通りである。本取組は、公共空間において個々人のやってみたいことが実現可能であることを「ミライのフツー」にするという想いを始点に、当該地を活動の場、くつろぎの場としてどう開放していくのか、ハード・ソフト両面から検討している(レベル1:構造の変化⇔レベル3:革新的な変化)。検討に際しては、潜在的利用者を中心とした運営体制(パートナーズ)を構築し運営企画の中核とすることで、利用者の主体性と活動の持続性を担保した。同市は利用希望の提案に疑義があれば、それを単独では判断せず、パートナーズとその対応を協議している。例えば、営利目的の独占的な利用提案があった場合などは、定期利用による利用料収入が見込めたとしても、本取組の理念や想いに照らし合わせ、その提案内容を活かしつつ、パートナーズが主体となって市民活動とのコラボを逆提案するなどしている。このように、当該地の活用が単なる場所貸しではない、新たな活動やつながりを創出する機会を提供している(レベル1:構造の変化⇔レベル2:関係性の変化)。

また目的性の高いアクティビティが可能な空間を整備するため、二段階整備(ハーフメイド)による利用実態に合わせた段階的な設計・整備だけでなく、利用者の自由度を担保するためのルールを随時ブラッシュアップすることにより、ハード・ソフト両面で可変的な公有地活用を可能とする柔軟性を持った仕組みを構築している。ほかにも、禁止事項ではなく、当該地の理念やできることを明記した「できます看板」を常設し、利用者だけでなく周辺地域など広範囲に向けて本取組の理解醸成に努めている。その結果、利用者のマナーもその理念やパートナーズの想いが伝わるにつれ向上しており、当該地の利用者ではない人(例:周辺をパトロールする警察官など)からも、当該地の利活用は良い活動であると好評の声があがっている(レベル1:構造の変化⇔レベル3:革新的な変化)。

2. 尼崎市「“はんつか”パブリックハック宣言」

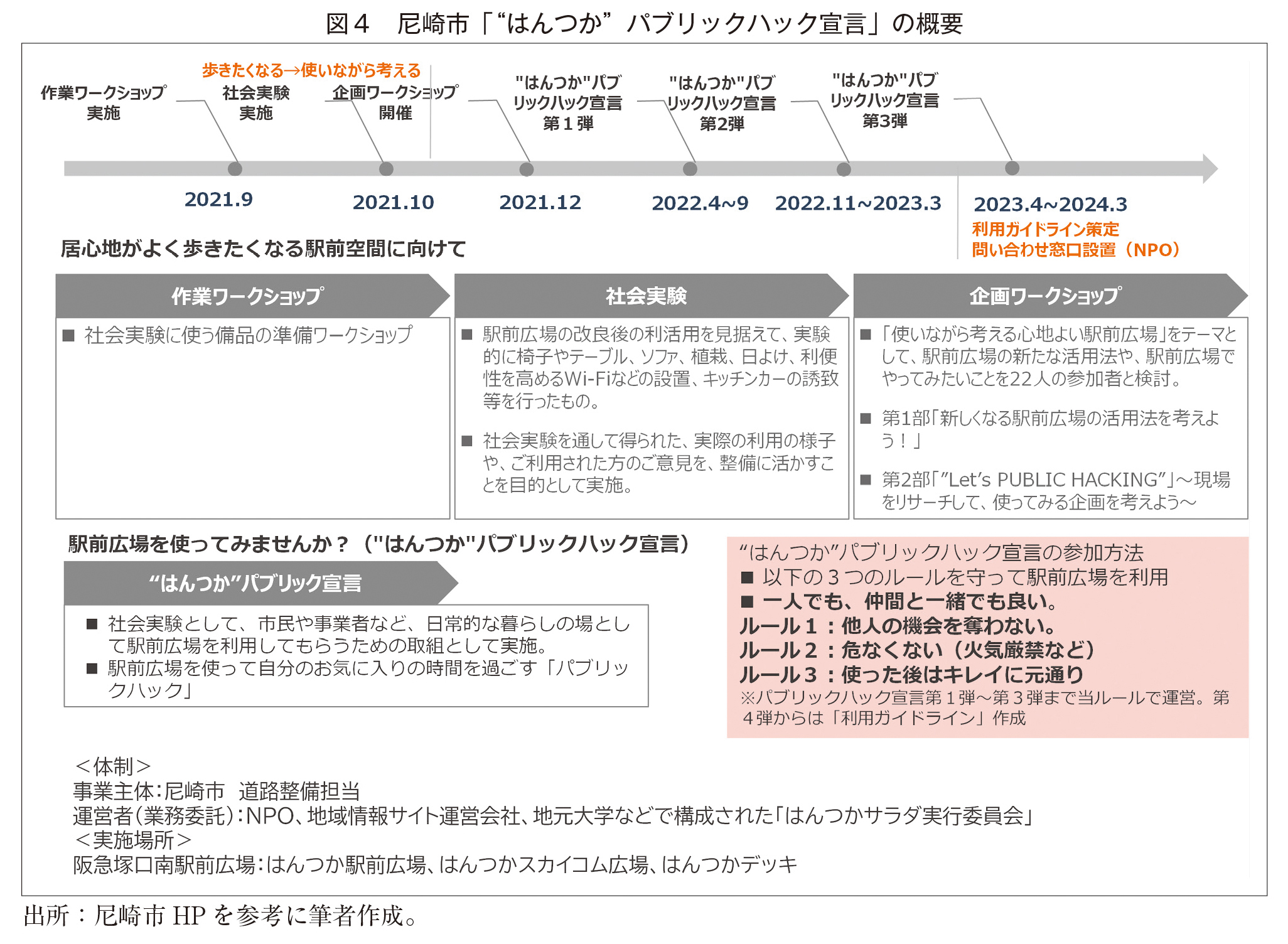

尼崎市の事例(“はんつか”パブリックハック宣言)では、公共空間を個人が好きなことをして過ごすことが可能な環境とする「パブリックハック」をコンセプトに、市民ワークショップの講師でもあった水辺のまち再生プロジェクト事務局の笹尾和宏氏が提唱したプロジェクトである。市民が当該地をどのような発想をもって活用するのかに注目しながら、その利用を支えるためにはどのような支援がふさわしいか、国の制度や先進事例を参考に適宜検討を進めている。また、尼崎市も豊田市の事例と同様に、地元の大学、地域情報サイト運営会社、NPOで運営組織「はんつかサラダ実行委員会」を組成している。

パブリックハック宣言の開始にあたって、利用者の自由な発想を支えるため利用のルールを「他人の機会を奪わない」、「危なくない」、「使った後はキレイに元通り」の3つとした。

このような取組みを通して「居心地よく歩きたくなる駅前空間」、「使いながら考える心地よい駅前空間」を実現し、当該地を「市民や事業者にとって日常的な暮らしの場として使いやすい駅前広場」とすることを目指している(図4)。

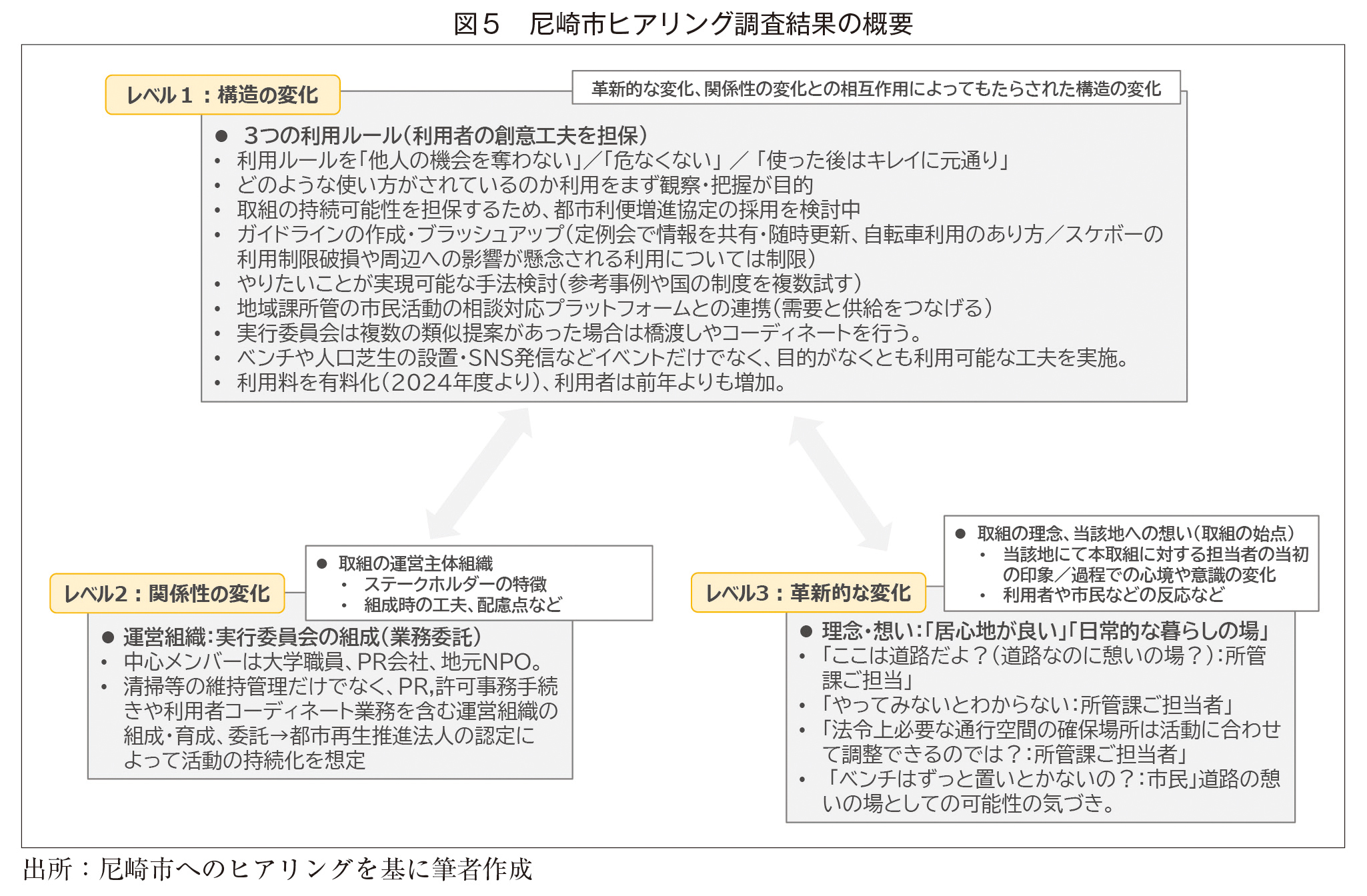

調査結果を前述の本調査の視点「概念の本質」である3つのレベルに即して整理すると図5の通りである。尼崎市の当該地は道路であるため、活用には法令上一定の通行空間を確保することが求められる。このような前提条件を踏まえたうえで、当該地での「日常的な暮らしの場」とはどのようなものなのか、前述の3つのルールにより利用者の創意工夫を促し、利用の実態を観察・把握するとともに、国の制度や先進事例も参考とするなど多角的に検討を行っている(レベル1:構造の変化⇔レベル3:革新的な変化)。現在は「都市利便増進協定」の採用を想定し、地元の大学、NPOや地域情報サイト運営会社など地域を拠点に活動している団体からなる運営組織であるはんつかサラダ実行委員会を、将来的には「都市再生推進法人」の認定を念頭に、業務委託として暫定的な運営を行っている。また、コンテンツのさらなる充実のために市民活動を支援する地域課と情報共有を行うなど庁内の他部署との連携も広がっている(レベル1:構造の変化⇔レベル2:関係性の変化)。

庁内の所管部署内では、本取組を通じて通行空間の確保の仕方について、法令基準の範囲内であっても活動の特徴や実態を踏まえて臨機応変に対応することが可能なのではないかとの気づきがあったとしている。市民からも実証実験のベンチ設置に関して常設希望の声が上がるなど、道路以外の利用目的に対する好意的な反応もあったという。実際、筆者が視察した時も寒いなかベンチで談笑する人が見られるなど実際に利用されていた。このように「日常的な暮らしの場」というこれまでになかった切り口から、当該地の新たな可能性を見出すような利用やステークホルダーの意識の変化があった。さらにはんつかサラダ実行委員会は維持管理業務だけでなく、提案内容や手続きのアドバイス、イベントや出店のコーディネートをするなど、利用者間のつながりの形成にも携わっている。また前述のベンチだけでなく、人工芝生を設置し利用状況をSNSで発信してもらうなど、目的がある人もない人も集える「日常的な暮らしの場」としてのポテンシャルを引き出すような、さまざまな人々を巻き込む取組みを行っている(レベル1:構造の変化⇔レベル3:革新的な変化)。

4. まとめ

1. 「やってみないとわからない」を支える「信頼」の醸成

ヒアリング調査では、2つの事例の担当者は当初、既存とは異なる考え方や取組みのあり方に戸惑いを感じたとしたものの、共通して現時点では「やってみないとわからない」、「そういう考え方もある」という、これまでとは異なる文脈がありうることの気づき(固定観念の変化)があったとしている(図3、5)。

このような想定外の結果がありうることを許容可能としたのは、両事例ともに取組当初に利用ルールや設備・機能を固定化せず、利用実態や提案内容に即すなどの試行錯誤の余地や柔軟性が仕組みの中にある点がポイントと思われる。この余白部分や柔軟性によって、潜在的な可能性や想いが引き出され、「信頼」(山岸,1999(注5))のあるコミュニティの醸成へとつながっている。

この「信頼」が地域活性化における「繁栄」の一端であり、「尊厳・機会・コミュニティ」に寄与するものといえる。確かに、既存の委託業務の仕様や利用の禁止事項ルールなどに基づく行政主体の管理運営手法は、一定の拘束下で公共空間を活用することになり、合理的で、ある程度のリスク回避も可能で「安心」という側面がある。しかしその一方で、両事例のように禁止事項や仕様などで「安心」を管理運営に担保させるというよりも、「やってみないとわからない」という不確実で合理的とは言い難い取組みが実現可能なのは、ステークホルダー間だけでなく、当該地で活動してみたいと思わせる「信頼」の醸成によるものと推察する。

具体的には豊田市で見られた「パートナーズを困らせたくない」という利用者の意識の変化は(図3)、「ルールを破ると使わせてもらえなくなるからやらない」という禁止事項や罰則を基軸とした「安心」を担保するための仕組みや関係性の中では導くことができなかったであろう。

尼崎市でも、通行空間をどのように確保するのかという所管課内での議論は、問題が起きない確証はないものの取組みの理念や想いに寄り添った別の手段がありうるのではという気づきであり、ステークホルダー間の「信頼」による行政の関わり方への変容を表しているといえる(両事例ともに現時点で大きな事故などの発生はないとのことである)。

2. 「意思決定資本」に着目した仕組みづくり

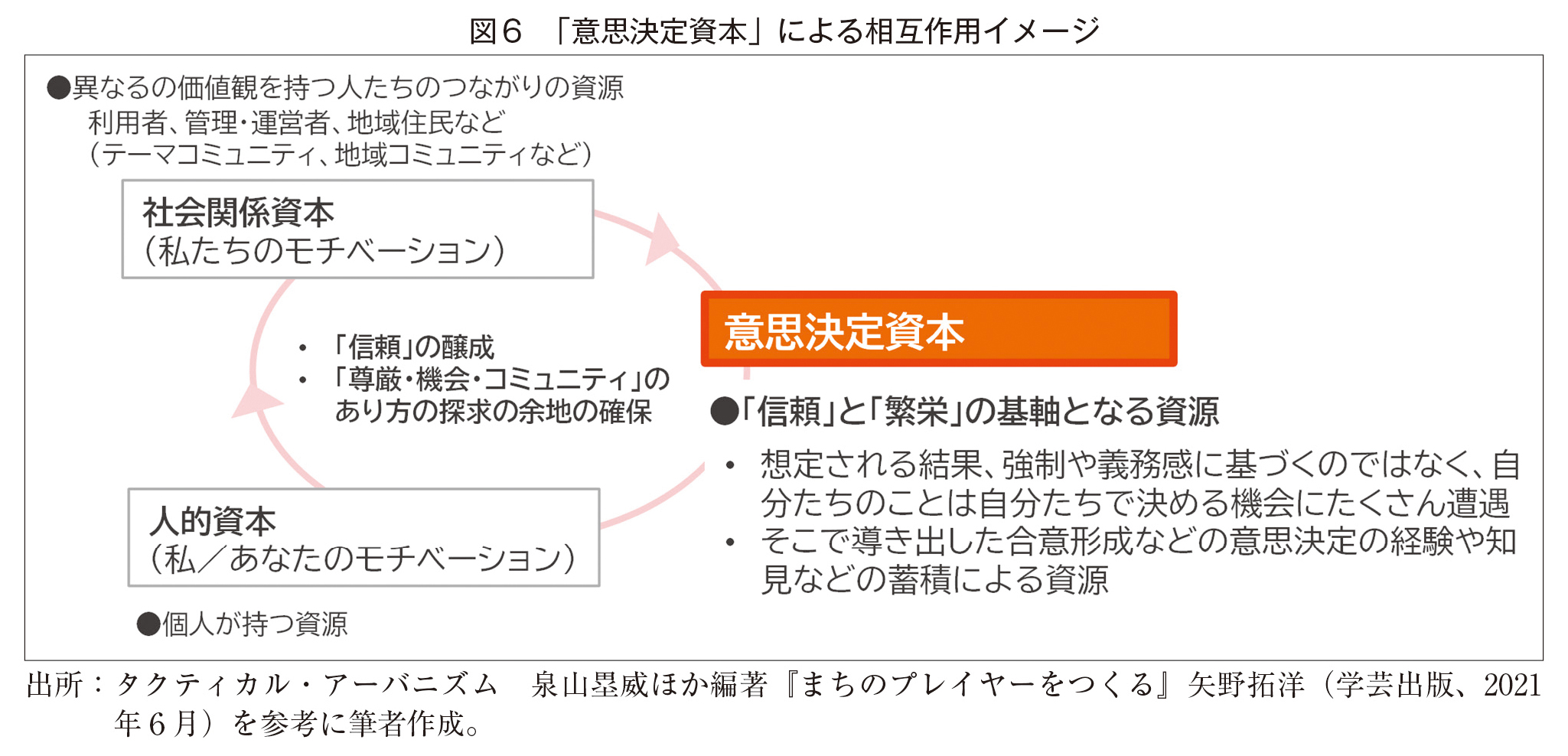

本調査の両事例では、前述の通り「信頼」に基づき、さまざまなステークホルダーが取組みの維持管理運営だけでなく意思決定などのさまざまな場面で主体的に行動し、創造性を発揮していた。

このステークホルダーの主体性や創造性については、両事例ともに取組みを通じて「意思決定資本」の醸成があったと推察する。それは、公共空間の活用に取り組むコミュニティ形成の重要な資本のひとつとして示されている(矢野,2021(注6))。「意思決定資本」とは、個人やコミュニティが活動の中で出会うさまざまな機会で行った判断や、合意形成などの意思決定の経験の蓄積や能力による資源であり、時間軸を伴うものとされる。さらに、自分たちのことを自分たちで決める機会にたくさん遭遇し、経験を積みながら能力を向上させなければならない、とされる。また「意思決定資本」が豊かな地域で取り組む公共空間の活用は、まちに長期的な変化をもたらすことが可能となるという。

この先行研究を本調査に照らして考えると、図6の通り、両事例で見られた図3及び5のレベル1~3の相互作用は、人的資本、社会関係資本だけでなく「意思決定資本」によってもたらされたものと考えることができる。さらにいえば、両事例は取組みの中核に「意思決定資本」の醸成があり、そのことが「尊厳」や「機会」の尊重につながり、ステークホルダー間に「信頼」のある「コミュニティ」が構築されたと捉えることができ、地域活性化における「繁栄」のひとつの形を体現しているといえるのではないか。

以上の事例の考察から、「意思決定資本」という内発的で自然発生的な資源を醸成するために、「こうあるはずだ・べきだ」からどう距離を取るのか、本調査の事例のように、潜在的な可能性や想いが表現できる余地を確保するための、必要最小限の仕組みをいかに構築していくのかが、今後の地域活性化を考えるうえでのポイントになると思われる。

(注1)科学と資本主義の未来 広井良典著 東洋経済新報社 2023年4月

(注2)ドーナツ経済 ケイト・ラワース著 黒輪篤嗣訳 河出書房新社 2021年7月

サステナビリティの先にある概念「リジェネレーション」とは?【ウェルビーイング特集 #6 再生】 IDEAS FOR GOOD https://ideasforgood.jp/2021/06/04/wellbeing-regeneration/

(注3)コミュニティを問いなおす 広井良典 ちくま新書 2009年8月

(注4)東京新聞2023年2月20日

どうしてこうなった?「禁止」「やめて」看板が24枚もある公園 開園した6年前は0枚だったのに〈ニュースあなた発〉https://www.tokyo-np.co.jp/article/232132

朝日新聞2015年2月4日 子どもの声は「煩音」かも 八戸工業大大学院・橋本教授 http://www.asahi.com/msta/articles/ASH235T5PH23UEHF012.html

美術手帖2020年12月12日

排除アートと過防備都市の誕生。不寛容をめぐるアートとデザイン 五十嵐太郎(東北大学大学院・教授) https://bijutsutecho.com/magazine/insight/23127

(注5)安心社会から信頼社会へ 日本型システムの行方 山岸俊男著 中公新書 1999年6月

(注6)タクティカル・アーバニズム 泉山塁威ほか編著 「まちのプレイヤーをつくる」 矢野拓洋 学芸出版 2021年6月

地域

地域