シリーズ「となりの新規事業」(第2回)

JR東海に新たな風を吹き込む ~イノベーション推進室の挑戦~

2025年6-7月号

企業の新規事業やイノベーションに対する取組みを紹介するシリーズ「となりの新規事業」の第2回では、東海旅客鉄道株式会社(以下、JR東海)のイノベーション推進室長、栗本豪氏にお話を伺いました(本稿は、2025年3月18日に行ったインタビューを基に取りまとめたものです)。

1. JR東海にイノベーションはなぜ必要か

聞き手 まず、イノベーション推進室が設置された経緯や背景を教えてください。

栗本 当社は東海道新幹線と名古屋・静岡地区を中心に在来線を運行する鉄道会社です。その他にも百貨店・ホテル・流通・不動産などの事業をグループで展開しています。

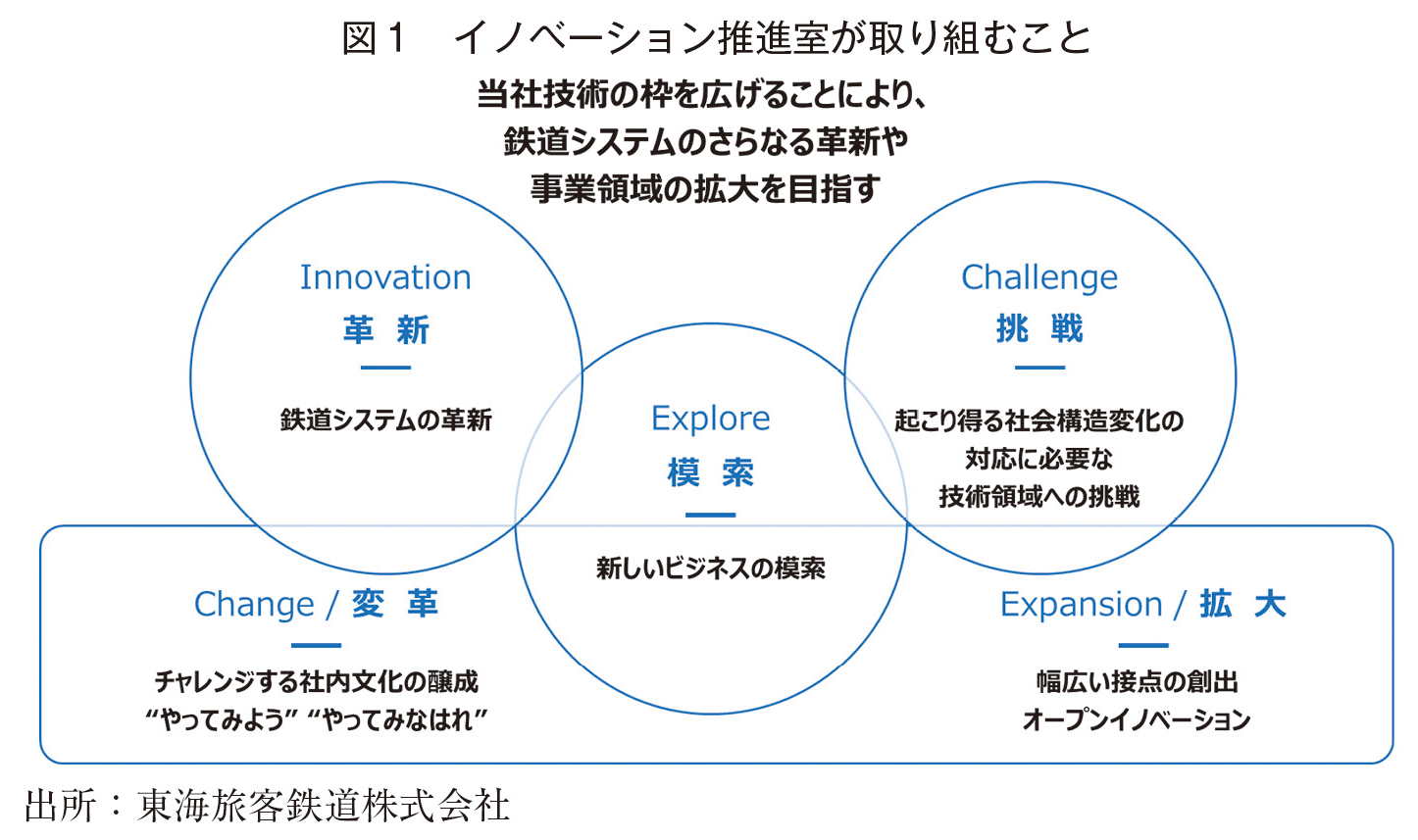

鉄道を中心とした既存事業・サービスを社会インフラとして安全・安心に提供することは、当社の最も重要な役割であり、これからも変わりません。しかし、次世代に向けて新たなことにチャレンジする必要性が高まり、2020年7月に「技術の枠を広げ、鉄道システムのさらなる革新や事業領域の拡大を目指す」ことを目的として、総合技術本部技術開発部内にイノベーション推進室が設立されました。

聞き手 立ち上げ時に想定した「新しいチャレンジ」とは、どのような取組みを想定していたのでしょうか。

栗本 設立当初、具体的なテーマは特に決まっていませんでした。サントリー創業者・鳥井信治郎氏の言葉とお聞きしている「やってみなはれ」の精神で積極的に活動することを第一に、出島的な役割を担うことを目指して発足しました。その意味ではプロジェクト主導というよりも、理念先行型のスタートだったかもしれません。

鉄道事業では安全が最優先されるため、前例踏襲や現状維持といった文化が形成されがちです。また企業の規模が大きくなって成熟してくると、個人の裁量は限定的になり、日々の業務の多くは社内調整に費やされていきがちになります。一方で、鉄道事業はもともと長期の目線で新技術を取り入れる特性があり、リニア中央新幹線の根幹の技術も新幹線開業前から研究されていました。リニア中央新幹線の建設が進むなか、30年先の未来を見据えた新しいイノベーションの種を探す必要があります。当室がその種を探し、小さなトライを積み重ねることで、社内にワクワク感を生み出し、チャレンジする文化を醸成したいと考えています。

聞き手 そのような考えに至った経緯やきっかけ、また社内でどのように共感を得ていったのか、教えてください。

栗本 新しいチャレンジの仕組みを考え始めたのは2019年の夏のことでした。手探りのなか、外部研修や交流会に積極的に参加し、さまざまな企業のイノベーションの取組みに触れる機会を得たことで、大きな刺激を受けました。世の中が大きく変化するなか、当社も変わらなければならない、そして社員をワクワクさせる取組みを生み出す必要があると感じたことがきっかけです。

社内に向けては、外部講師による講演会の開催や、地道な説明を重ねることで、当室の活動への理解が自然と深まっていったと感じています。

聞き手 シェアオフィスを拠点としている理由について教えてください。

栗本 既存事業では日々接する相手は同じ顔ぶれになってしまいます。新しいチャレンジには、新たなプレーヤーとの関係構築が重要です。そのようなことから「これまでにない接点をつくる」ことを目的に、幅広い業種の企業と繋がりやすい環境が用意されているシェアオフィスを活用しています。

2. 具体的な活動内容

聞き手 具体的な活動テーマをどのように探索していったのでしょうか。

栗本 発足にあたっては異なる技術的バックグラウンドを持つ社員を集めたのですが、まずは各々が自由に考え、興味を持ち、新たな可能性を感じたものをプロジェクト化していきました。その前提としては、将来起こりうる社会構造の変化や、これから進歩されそうな技術を中長期的な視点で捉え、当社の技術の枠を広げる可能性があるかどうかを考えました。また同時に、既存事業に変化をもたらす可能性があるものも何でもやってみようという精神で、さまざまなテーマを幅広く検討しました。

聞き手 新たな収益源となる事業を開発するというよりも、新技術やサービスを既存の事業に活用する取組みからも開始した点は、ユニークだと感じます。

栗本 必然的にそのような形になりました。当初は、植物工場や昆虫食といった鉄道事業とは関連性が薄いテーマも検討しましたが、当社が取り組むべき理由まで突き詰めると社内の理解が得られにくい面がありました。当室のミッションは、立ち上げ時の理念である「新しいチャレンジを組織内にもたらす」ことを実現するため、必要な技術やパートナーを探索することにあります。もちろん新しい事業を開発する可能性を排除するわけではないのですが、組織にとっての新しさを見つけていく、作っていくことに焦点を当てて活動することに注力しています。この視点は、目に見える成果を短期間で生み出し、社内での理解を継続的に得ていくうえで重要です。

聞き手 成果として実現した具体的な活動を教えてください。

栗本 現在進行形でさまざまな技術・サービスを検討していますが、バイオ燃料の実証とドローンの活用についてご紹介します。

当社は2022年に、次世代バイオディーゼル燃料を用いた実用性検証試験を行いました。おそらく日本の鉄道では初の取組みだったのではと思います。バイオ燃料で何かできないかと考えていたところ、イベントを通じて株式会社ユーグレナ様と繋がり、同社との対話の中で生まれた取組みです。鉄道業界の脱炭素化に貢献すべく、実際の車両を用いた走行試験を実施し、次世代バイオディーゼル燃料の実用性を検証しました。

また、ドローンについては、現在当社では構造物の外観点検や災害時の早期状況把握などを目的に活用を試行しています。2026年の3月には、鉄道設備の点検向けではおそらく日本初となるレベル3.5での飛行も行い、活用の可能性を広げることができました。ドローンは、イノベーション推進室発足直後から注目していたのですが、実はメンバーの一人がもともと個人的に航空分野に関心を持っていて、その熱意で始まった取組みです。また先ほどお話ししたシェアオフィスで出会った企業様との連携も、その後の取組みを大きく加速することにつながりました。今後も、他の鉄道他社やスタートアップと連携し、ドローンを用いた鉄道点検ソリューションの開発を進めていきます。

https://jr-central.co.jp/news/release/_pdf/000044236.pdf

3. 新規事業を通じた組織内の人材育成

聞き手 設立から5年が経過し、イノベーションに取り組むための組織の型は定まってきたと感じますか。

栗本 最初の2年間は、型の模索を続けた時期でした。当社の通常業務では、外部との接点は主に受発注関係に限られています。一方で、新しい取組みを進めるには、外部とのパートナーシップ構築が不可欠です。特にスタートアップとの接点をいかに多く持ち、スタートアップの皆さんに受け入れてもらえるかを意識していました。試行錯誤の結果、スタートアップとはスムーズに関係を構築し、連携できるようになったと思います。

聞き手 イノベーションを推進するための施策として、オープンイノベーションプログラムの開催や社員向け新規事業コンテストなどは検討されましたか。

栗本 そのような施策も多く検討しましたが、まず新しいものに取り組むというマインドを組織文化として定着させないと、地に足がつかず掛け声倒れになってしまいます。初回は盛り上がったものの、その後の成果に繋がっていないという声が多いのは、そういった理由だと思います。地道な活動にはなりますが、社内で新規事業に興味がある人をシェアオフィスに招き、考えを共有し仲間づくりを進めてきました。それが功を奏したのかどうかはわかりませんが、今では、当室が関与しない場でも外部とのネットワーキングが進み、新しい取組みが当社でも数多く生まれています。例えば、アニメ・ゲーム・スポーツなどのお客様ご自身の「推し」に会いに行く旅を提案する「推し旅」キャンペーンや、走行中の新幹線車内でプロレスといったオリジナルイベントなどを実施できる「貸切車両パッケージ」など、新たな取組みを積極的に展開し、注目して頂いています。

聞き手 イノベーションというと派手な活動を想像しがちですが、社員一人ひとりへの地道な活動こそが組織文化の変革につながるのかもしれません。一方で、非日常の空間で新しい取組みを説明することは一時的な刺激にはなるものの、長期的に取り組むには組織、場所、予算が必要ではないでしょうか。

栗本 その通りです。そこが正に我々の出番で、当室には一定の予算が割り振られており、挑戦したい人と協働してチャレンジすることが可能です。当室との関係をフックにして、より多くの社員に新たな取組みに挑戦してもらいたいと考えています。

聞き手 組織文化の変革のためには人材育成が重要となります。イノベーションに取り組む人材を育成するうえでのポイントを教えてください。

栗本 新しいことに取り組むには、前向きなマインドセットが最も重要です。一方で、当社のような鉄道事業者においては安全が第一であり、新しいことを始める際には安全上問題がないかを徹底的に検証することが求められますから、「もし~~だったらどうするのか」という思考が強くなります。こういった文化が根付いているが故に、社内に「できない理由探し名人」が多くなりすぎると、新規事業を検討するうえでは障害になります。さらに言えば、この「できない理由探し名人」は組織文化の中だけでなく個人の頭の中にも存在しているため、これを克服し、「やってみなはれ」の精神を持つことが重要です。一方で、鉄道会社ならではの人材の強みもあります。安全・安心のインフラを支えてきた底力、やると決めたらやりきる力があります。先に紹介したバイオ燃料の実証ではこの力が大いに発揮されました。

4. 鉄道会社とイノベーション

聞き手 近年、鉄道会社による新規事業やオープンイノベーションの取組みが増えている理由をどのようにお考えですか。

栗本 実は、鉄道会社は歴史的にオープンイノベーションに盛んに取り組んできました。そもそも鉄道会社は、車両や線路なども含めてさまざまな企業が提供する技術やサービスを統合させて鉄道サービスを提供しているのです。この点で、鉄道事業はオープンイノベーションの塊といえます。そのため、昨今急に増え始めたわけではないのではとも思いますが、ただコロナ禍の乗客減少や人口減少を背景に、新規事業を創出しなければという機運が高まっていることはあると思います。

歴史を遡ると、国鉄からJRに変わった時もさまざまな新規事業に取り組んだと聞いています。全てが成功したわけではないのですが、新幹線車両内でのディスコやコンサートの開催や、高架下スペースのさまざまな活用を試みた時代があったようです。しかし、日本経済が右肩上がりに成長するなかでは、東海道新幹線の輸送力の確保が重要なミッションになり、新しい取組みが減っていきました。これから日本が更なる人口減少期を迎えるなかで、安全・安心を守りながら、もう一度新しいチャレンジをする時期に来ているのかもしれません。当室だけで担えるものではないのですが、組織全体が、そして社員一人ひとりが「新しさ」に向かっていく方向性を築いていきたいと思います。

新規事業・イノベーション

新規事業・イノベーション