地域社会を支える企業の事業承継 ~お寺の再生から学ぶヒント~

2025年6-7月号

(本稿は、2025年3月13日に東京で開催された講演会(会場とオンラインのハイブリッド形式)の要旨を事務局にて取りまとめたものです。)

1. 寺業承継を考える

2. 地域社会を支える企業の事業承継

3. クロストーク

1. 寺業承継を考える

井出 私は、寺院経営コンサルタントとして、一般社団法人「お寺の未来」の代表理事を務めています。以前は、銀行やITベンチャー企業等に勤務していましたが、起業を決意したきっかけは、経営コンサルタントとして某仏教系大学の経営改革に携わった経験にあります。その当時はリーマンショックの影響で多くの企業が厳しい状況に直面しており、経営者たちも余裕を失い、包容力が薄れているように感じられました。しかし、その仏教系大学で出会ったお寺の方々と接すると、何とも言えない温かい気持ちになりました。企業は経営力は優れているものの温かさに欠けている一方、お寺は経営力に課題はあるものの温かさがあると実感しました。この経験を通じて、これからの人づくりには仏教やお寺がヒントになると考え活動を続けるなかで、お寺からの経営相談が増えたことが起業を決断するきっかけとなりました。現在は、お寺に対するコンサルティングの他、「安心のお寺10ヶ条(注1)」の情報発信、お寺さがしのポータルサイト「まいてら」の運営に加え、『これからの供養のかたち(2023年、祥伝社)』も発刊しています。

本日は「寺業承継」に関する3つのポイントを話します。1点目は、継承する側の手放し・見守る意識です。激変する社会環境の中で人口減少と家族の単身化により、お寺が付き合う「イエ」も大きく変容しており、江戸時代から続く檀家制度も見直しの時期にきています。また、葬儀・法事がコロナ禍を経て大きく簡素化され、供養のあり方も変容しています。一方、お寺からみて若い世代である20-50代の価値観の変化もみられます。実は団塊以上の世代は即物的な、反伝統的な価値観がある一方で、若い世代では「あの世」観が強まってきており、お寺の将来に対する明るい兆しもみえてきています。ただし人口減少を背景に寺院の統廃合は避けられないため、住職は今までの成功体験に囚われず、後継者の新たな発想・行動力に託して変革していく必要があります。知力・体力・経験がバランスする40代後半から50代に後継者が活躍できるよう、30代後半~40代前半が継職の適齢期です。住職は、宗教者は生涯続けても、お寺の経営管理者である住職は後継者に早めに譲るべきです。

2点目は、承継される側の成長(後継者教育)です。幼少時から住職になろうと思う人は少数で、社会経験を経て住職になる人が多いのですが、大切なのは前向きに意義を見出して取り組むことです。幼少期に檀家にかわいがってもらった記憶がある人は、その檀家の最期を見送りたいと思い、お寺に戻ってきます。住職継承に最も大切なことは「精神の相続」です。仏像や石碑、お寺の歴史に誰よりも詳しくなり、出会ったことがない歴代住職の思いを忖度することが後継者に必要なことです。お寺の行事は1年で終わらず100年単位で続きます。将来は過去からの連続と考えれば、過去をしっかり理解してから新しいことを始める必要があります。加えて、さまざまな関係者との利害調整が必要な修羅場経験が、人間的成長を促します。濃密な経験のなかで自前主義を脱却し、寺院以外のネットワークとの関係性を構築することが重要です。

3点目は、横の関係(総代・檀信徒等)からの支援です。お寺は家業の承継であるため、親子や師弟など関係が重層的で感情がこじれやすいのですが、お寺と親しい檀家等の第三者がいれば、適切な期待・助言・支援で住職と後継者の関係を緩和してくれます。

次に実践例として、宮城県仙台市にある「定義如来西方寺(じょうぎにょらいさいほうじ)」の取組みを紹介します。ご本尊の「定義阿弥陀如来」は1300年前に中国・五台山で文殊菩薩から授かったと伝わる掛け軸で、実際に目にすると圧倒的なオーラがあり、東北一円の信仰を集めています。東日本大震災で多くの信者が亡くなり、信者団体も壊滅的な打撃を受け、収入が激減しましたが復興を成し遂げました。先述の3つのポイントについてみると、住職は震災を契機に経営を後継者に譲り、口出しは一切しませんでした。また、後継者はハワイでの開教経験や温かい人柄を有し、震災復興という修羅場経験を経て成長しました。また、横の関係(総代・檀信徒等)からの大きな支援もありました。3つのポイントに加えて寺業承継が成功した要因は、①核心的な価値である定義阿弥陀如来を中心に考え取組みを立案したこと、②参詣者が団体から個人へと変化したことに伴って個人をセグメント別に分けて対策を立案したこと、③土日の境内案内等小さな実験を奨励し挑戦文化を根付かせることで、職員が実験を楽しむようになったこと、④寺業計画を住職自らが各職員に丁寧に説明して理解を浸透させたことが挙げられます。その結果、祈祷者数が増加に転じました。

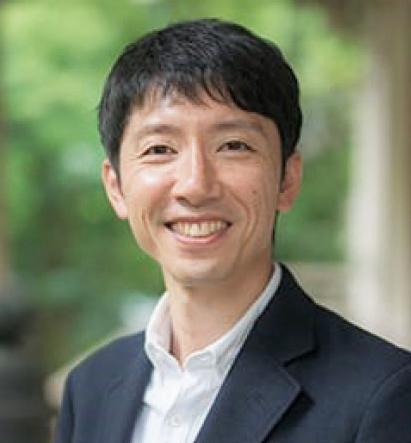

最後に、これからの時代の寺業承継を考えますと、企業集約化の動きと同様に、お寺のホールディングス化や機能別分化(葬儀専用、法事・墓地用、コミュニティ・スペース用、宿坊用など)が進むと予想されます(図1)。

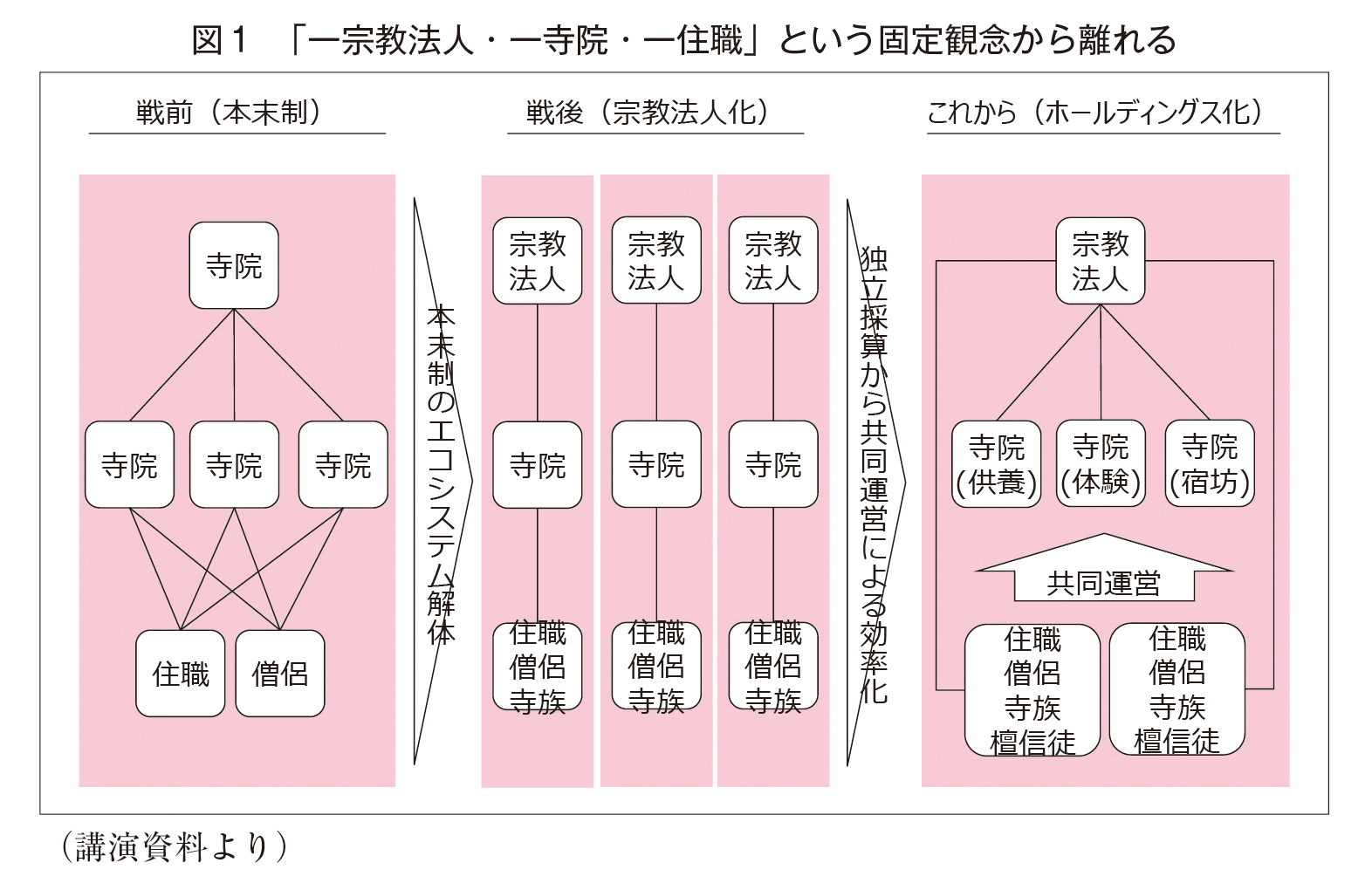

また、お寺は企業とは異なる特性が求められます。例えば、企業だとより速くですが、お寺はゆっくり、ゆったりという部分が必要で、法事のお経は短ければよいというものではありません。儀礼に一定の時間をかける重要性など、前向きな非効率も大切にすることが必要です。企業と同様の効率化の動きがみられる部分もありますが、企業に寄せないお寺の価値観を守ることが肝要です(図2)。

2. 地域社会を支える企業の事業承継

落合 私は、企業の経営戦略、事業承継、ファミリービジネスを専門に研究しています。578年創業の世界最古の企業である「金剛組」に出会い、1000年以上存続する理由に関心を持ったことをきっかけに、長く存続する企業の事業承継について研究を続けてきました。長寿企業の多くはファミリー企業です。本日はお寺の観点も含めながら、何世代にも亘って事業承継を果たしてきたファミリー企業の成功要因に関し、なぜ、事業承継に地域のステークホルダーが重要なのかという点に焦点を当ててお話しします。

創業100年以上の長寿企業では、地域の利害関係者とのつながりが長寿性を支える重要な要因であることがわかりました。政治、経済、技術等の環境が変わる中で生き抜くには、個社の努力だけでは限界があり、地域との横のつながりが不可欠です。この観点でお寺をみると、お寺は、歴史を受け継ぎながら地域の人々や関係者を結びつける役割を果たしています。

事業承継は、単純に言うと経営権や資産の継承ですが、細分化すると3つの論点があります。「先代からの承継」、「次世代への承継」、そして、中でも一番重要なのは「後継者が“区間責任”を果たすこと」です。この区間責任を果たすには、地域の利害関係者の役割が重要であり、特にファミリー企業では世代を超えた関与がみられます。長寿企業が持つブランドや伝統は、自社内ではなくむしろ地域内で承継されているといえます。

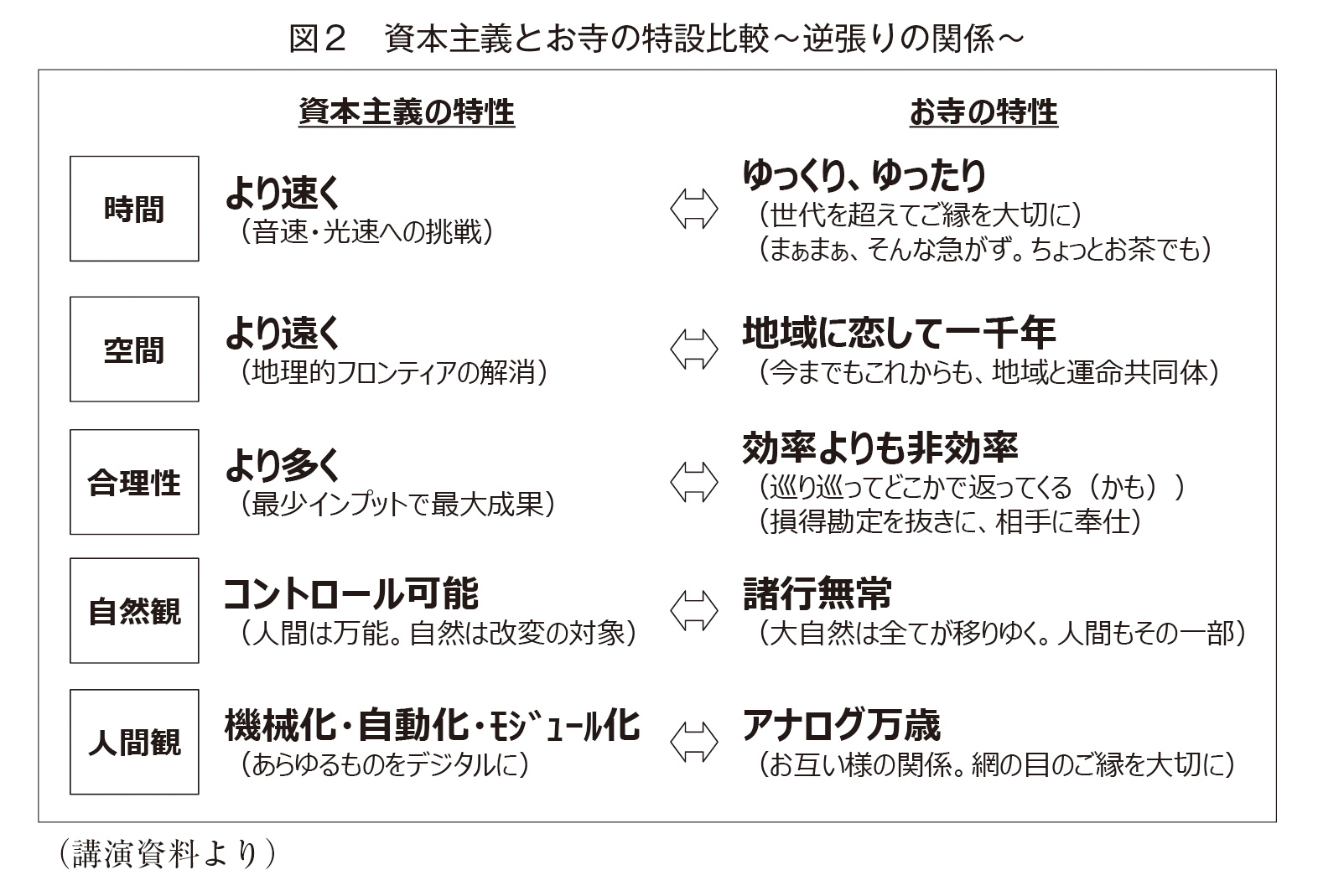

このように、事業承継においては、地域の利害関係者である、仕入先や顧客、銀行、地域、株主、財界等との関係構築は重要です。しかし、先代の時代には築けていた信頼が、次世代で必ずしも引き継がれるとは限らず、緊張感が伴う場合があります。ファミリー企業の分析モデル「スリーサークルモデル」で紹介します。ファミリー企業を「経営」、「一族」、「所有」の3つの円に分けると、この3つの円を地域コミュニティが取り囲むかたちになります。地域コミュニティとは、被雇用者、場所(工場店舗)、銀行、仕入先(原材料)、顧客、地縁、地域名士、株主と関係があり、さらに一族にはお寺が関わっています(図3)。

次に地域コミュニティについてお寺の観点からみると、檀家制度の役割が挙げられます。檀家制度は、地域の「土着性」と「継承性」を支える役割を担っています。地域の土着性とは、地域への愛着や横のつながりを支えており、紐帯を保存することを意味します。地域の継承性とは、檀家を通じて祖父母や父母世代の出来事を教えてもらい、記憶を保存する役割を指しています。

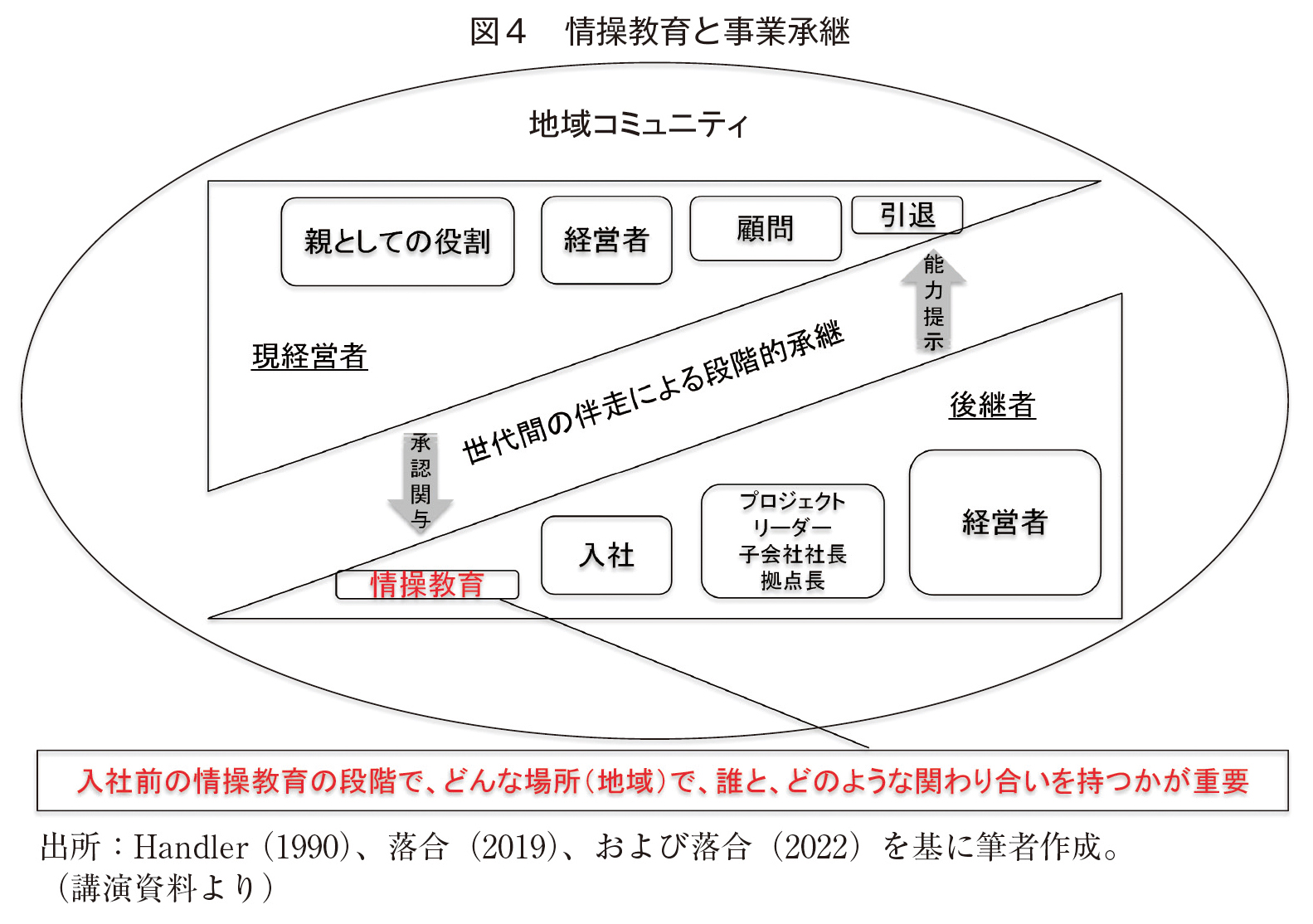

後継者の教育では、入社後のパフォーマンスだけではなく、入社前の情操教育の段階が重要であることが分かってきました。どの場所(地域)で誰とどのように関わるかも重要です(図4)。

また、後継者が新たな挑戦をする際、先代世代の経営を参照するケースが多くみられます。いま社史と事業承継の関係も研究もしていますが、後継者をキャリアの早い段階で社史編纂室に配属し、後継者は社史を作る過程で、先代世代の話を聞きながら過去を学ぶことができます。過去を深く知って挑戦することで挑戦の質が向上します。井出さんは著書の中で、法事や葬祭を、後継者が先代世代を偲び将来を構想する機会であると言及していますが、私も同様に考えています。

ガバナンスの観点では、後継者の挑戦が失敗した場合、先代が指摘すると親子間であるがゆえに反発が大きく、地域の利害関係者からの指摘の方が受け入れられやすいこともわかっています。この地域の牽制効果は、事業ドメインの再定義を促し、無形資産としての価値を持ちます。この無形資産は、時間軸である縦のつながりと地域との関係である横のつながりで構成されているのです。

このように地域コミュニティは、ファミリー企業の後継者の成長支援とガバナンスによる牽制の2つの役割を果たしており、お寺でいえば、まさに檀家制度が地域コミュニティとしての役割を果たし、過去から未来へのつながりを地域で支えてきたといえるでしょう。

3. クロストーク

鍋山 お二人の話を聞いて、人口減少下において、「関わりの外部化」が重要だと感じました。本日の講演では言及されなかったのですが、お寺と神社の違いを簡単にご説明いただけますか。

井出 百数十年前までは、神仏習合で神社とお寺はかなり一体化していましたが、今は違いがはっきりしています。神社は言語化された教義がない一方、仏教は外国から入ってきているので、論理的に言語化されています。また、神社は中央による統制が効いている一方で、各寺院と宗派の関係はそれほど統制的ではありません。さらにお寺は、お祭り等で神社に対しても金銭的な支援を行う場合があります。都市部よりも農村部において、お寺は檀家を通じて地域に関係性を張り巡らしているので、檀家制度が地域を支えているともいえます。

鍋山 地域経済が縮小する中、全国に7万7千ほどあるお寺の統合は進んでいるのでしょうか。

井出 ごくわずかです。お寺の統廃合が進むには、あと20年程度かかる印象があります。

鍋山 新しい挑戦をするお寺の話がありましたが、そのようなお寺の割合はどの程度でしょうか。

井出 全体でみれば1~2割の印象ですが、世代別にみると違います。危機感を感じているのは若い世代に多くみられます。

鍋山 地域の時間と空間をつなぐというお話がありましたが、時間をつなぐという観点でその代表例があれば教えてください。

落合 山本海苔店が挙げられます。同社は170年以上の歴史があり、将軍家への献上魚が水揚げされる場所で寿司に使う海苔を提供する役割を担っていました。後継者は、創業者から先代まで、多くの方々の努力をしっかり振り返り、模倣と挑戦の両面で取り組んでいます。

井出 落合さんから、後継者に社史を担当させるという話がありましたが、お寺では、社史の役割である「縁起」を明らかにすることを勧めています。お寺は伽藍等のハードが目立ちますが、縁起はストーリーの塊であり価値の源泉です。その源泉をわからずに価値を提供することは難しいため、その把握から始めることが重要です。また、少子高齢化や核家族化など社会が変容する中で、お寺もイエとつながるだけではなく、個人とつながり、お寺に関わる人口を増やす必要があります。

落合 関わる人を増やすという観点で、長寿企業の最も多い業種である酒造業が参考になります。酒造業は縦と横のつながりだけではなく、業界内のつながりが強い業種です。例えば、岩手県の酒造企業に鹿児島の酒造企業の情報がすぐに入ってくる、といったような業界内のネットワークがあります。コロナ禍において、南部美人(岩手県)では、県外の若手酒造経営者と共に、オンライン上で「酒蔵首脳会議」を開催して活発に意見交換し、消毒用アルコールを造りました。こうしたイノベーションには、ゆるやかなつながりによる柔軟性が役立っています。酒造業界は、強いネットワークによる結束力と、弱い紐帯による柔軟性の両方がバランスよく機能しています。

〈質疑応答〉

質問A エマニュエル・トッド氏の『西洋の敗北』によると、欧州は「宗教ゼロ状態」になってきたようです。一方、日本ではお寺を中心とした地域のコミュニティが残っていることがわかりました。災害発生時には地域のコミュニティが中心となって対応することにもつながると感じました。

井出 例えば、宗教が中心にないお祭りは続きません。長く続かせるには、ストーリーとしての力強さが必要です。それは宗教でなくてもよいのですが、人間が人工的に作るものでは弱いので、力強いストーリーの源泉でもある宗教は、地域コミュニティを支える基盤になりやすいと考えます。

(注1)3,000名の檀信徒・生活者の声で創られている。詳しくは、お寺の未来Web(https://oteranomirai.or.jp/anshin)を参照。

地域

地域