米国ポートランド視察ルポ ~変貌する中心市街地の現状と日本のまちづくりへの示唆~

2025年6-7月号(Web掲載のみ)

1. はじめに

2025年3月、株式会社日本政策投資銀行北陸支店が公表した「都市再生緊急整備地域指定を踏まえた金沢市まちづくり提言」の調査の一環で、都市計画や先進的なまちづくりのモデルとして広く知られている米国ポートランドを訪問した。2010年代には「全米一住みたいまち」として世界中のまちづくり関係者から注目されていたが、今日の姿は、訪問前にメディアを通じ期待していたポートランドの姿とは大きく異なるものであった。過去10年間で何が起きたのか。本稿では、現地視察を踏まえたポートランドの現状をまとめるとともに、荒廃に至った経緯を分析しつつ、日本におけるまちづくりへの示唆を考える。

2. ポートランドの変遷

ポートランドは、米国北西部に位置するオレゴン州・マルトノマ郡の郡庁所在地であり、同州最大の人口(630,498人(2023,U.S. Census))を誇る。市内を流れるコロンビア川とウィラメット川は、太平洋へ繋がり、豊かな自然資源や優位な立地を活かし発展してきた。1960年頃には米国の他都市同様に、工業化による環境汚染等から中心市街地の空洞化が問題となったが、その後、1960年代後半に転換期を迎え、車中心の社会から公共交通を中心としたまちづくりへとシフトし、中心部の賑わいを取り戻し、更なる人口増加・経済成長を遂げた。本章では、同市がどのような取組みを経て再開発を成功させたのかを振り返る。

(1)住民参加型のまちづくり

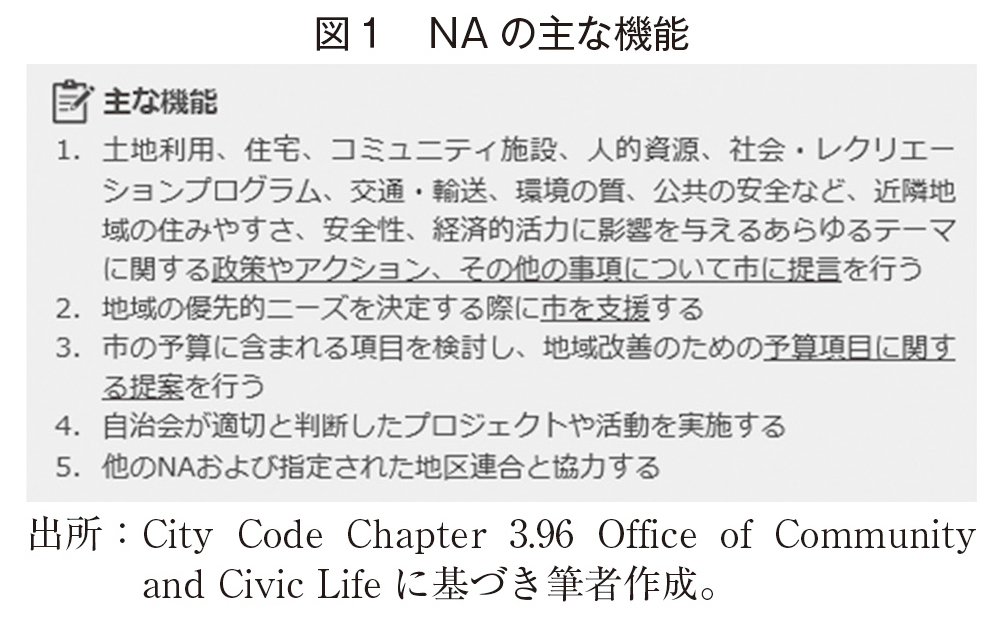

ポートランドのまちづくりの重要な要素のひとつに、住民の意見が反映されやすい仕組みが挙げられる。同市には、「City Code 3.96」に基づき活動する「Neighborhood Association(以下、NA)」という住民自治組織があり、その歴史は1974年まで遡る。当時、「City commission government(市委員会政府)」と呼ばれる自治体の運営形態が採用されていたが、市は「Office of Neighborhood Associations」(現:Office of Community & Civic Life。以下、OCCL)を設立することで、住民がそれぞれの地域におけるニーズを特定し、土地利用や開発等における市の意思決定に参加できる枠組みを確立した。NAの主たる機能を図1に示す。

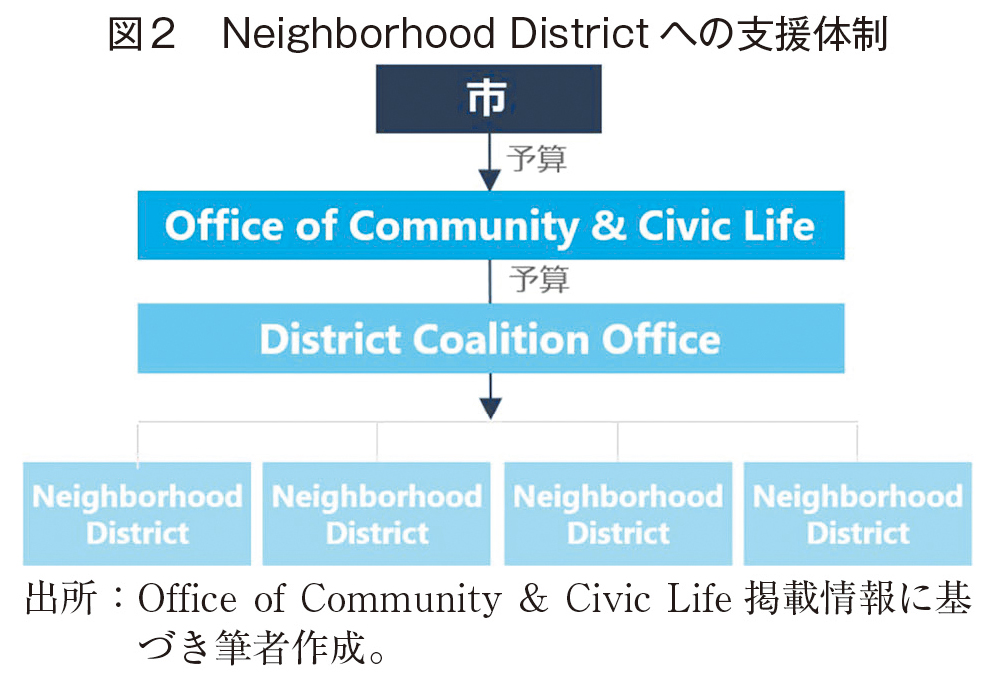

市によると、現在市内には、94のNAが存在し、これらは4つの「Neighborhood District」にグループ分けされている。それぞれのNeighborhood Districtは非営利の「District Coalition Office(地区連合事務所)」によって支援され、同事務所は市の担当局であるOCCLを通じて資金援助を受ける(図2)。また、OCCLは、資金援助の他、NA等に対しトレーニング等の技術的支援も行う。このような仕組みを通じ、住民自身がまちづくりに責任を持つことで、帰属意識や地域愛着が醸成されている。

(2)都市境界線の設定

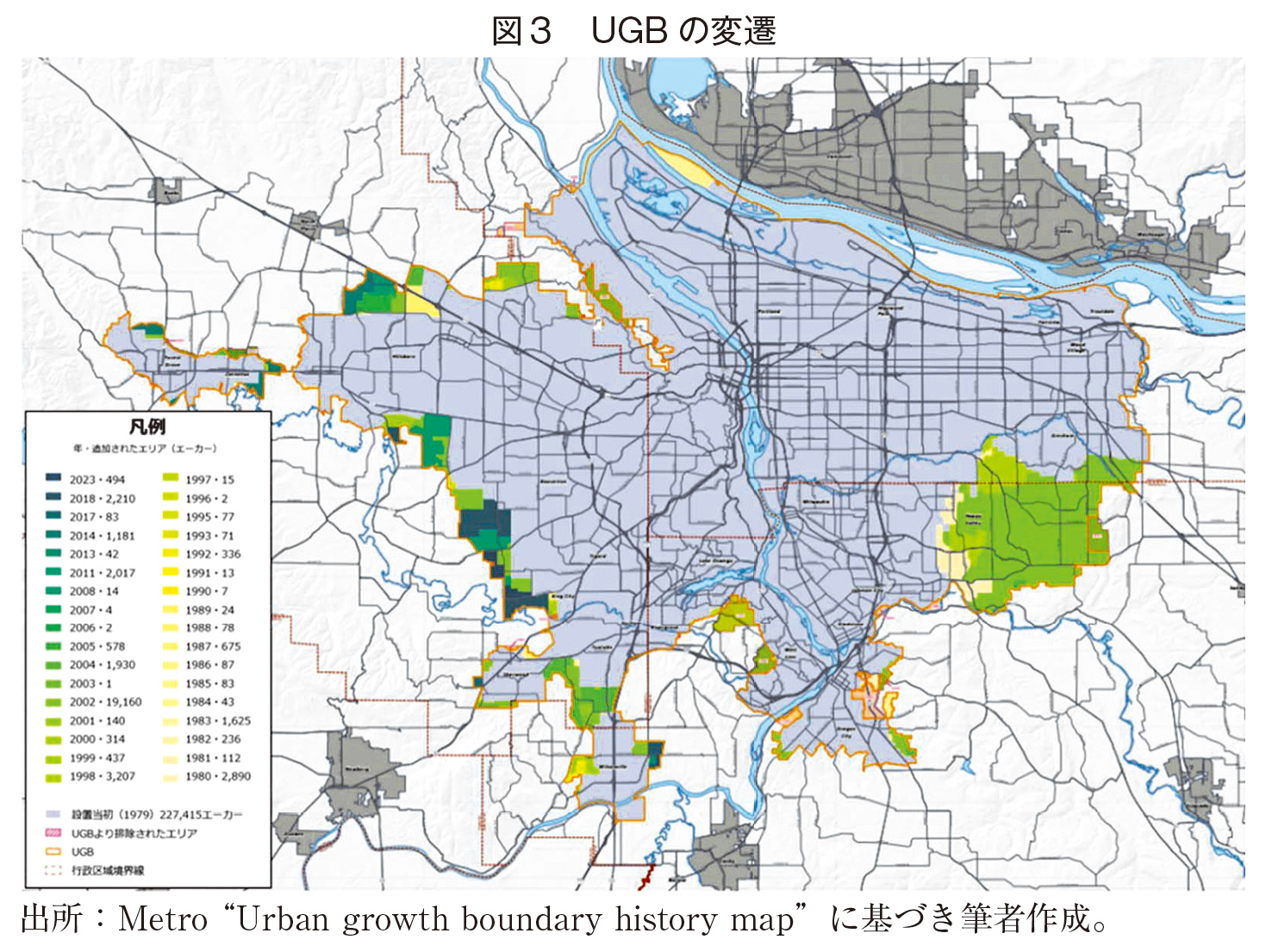

オレゴン州では法律に基づき、同州の各都市及び都市圏で「都市成長境界線」(Urban Growth Boundary:UGB(以下、UGB))と呼ばれる土地利用計画線を設定し、境界線の外側の商業施設や事業所等の開発を制御しつつ、農地や森林地帯を保全している。これにより、都市部における機能集積が進んだ。ポートランド都市圏(注1)のUGBの管理は、1979年設立の「メトロ」と呼ばれる同都市圏の地域政府が担っており、6年ごとに20年先の地域人口と雇用の増加を予測し、その予測に基づき境界を調整している。2007年には、既存のUGBの外側に指定後50年間、都市開発に適した土地として扱われる「都市計画保全区域」と、農地利用に適した土地として扱われる「農村保全区域」が設定された(図3)。これにより、公共及び民間はUGBの範囲外においても、より確実に長期的な投資を行えるようになった。

(3)公共交通の充実

米国の他都市では工業化が進むなか、ポートランドでは自動車に頼らないコンパクトシティの実現を目指し、LRTやストリートカー、路線バス等の公共交通整備に力を入れてきた。転換期となった1960年代には、当時のオレゴン州知事トム・マッコール氏が、都市成長の抑制を通じた環境回復を公約に掲げ、ウィラメット川沿いにあった「ハーバードライブ」と呼ばれる6車線の高速道路を公園に置き換えるタスクフォースを設置した。1974年に閉鎖された高速道路は、現在では約15haの面積を有する「トム・マッコール・ウォータフロントパーク」として、人々の憩いの場となっている。また、1970年代には、4億ドル規模の新たな高速道路プロジェクトが住民の抗議活動により否決され、この事業の資金の一部は、ダウンタウンのトランジットモール及び高速ライトレールラインである「MAXライトレール」の建設費に充当されることとなった。その後、郊外とダウンタウンを結ぶ24㎞の路線が1986年に開通した。現在では総距離約100㎞・96駅を有する市内の基幹交通となっている。なお、これらの公共交通は、1969年に設置された同市周辺の3つの郡の公共交通を一元管理する公営組織「TriMet」により運営されている。これにより、市内には各公共交通の乗り換え地点であるトランジットモールが整備され、利便性の高い交通網を実現している(写真1)。

(4)賑わい創出の工夫

ポートランドでは、コンパクトなまちなかで賑わいを創出するためのさまざまな工夫がなされている。特定地区の建物の1階部分の50%を商業用途とする規制により、中心部ではさまざまな用途を1つの施設に組み込んだ「mixed-use」と呼ばれる複合用途施設が多数存在している。住宅・オフィス・小売店・娯楽施設等の複数用途を1つの施設に組み込むことで、昼夜問わず、常に賑わいの溢れるまちづくりを目指している。また、1階を全面ガラス張りとすることで、外からの圧迫感を減らし、賑わいが感じられる開発を推奨している(写真2)。

限られた空間に多様な用途を組み込む複合用途施設は、賑わい創出効果に加え、都市のスプロール化の抑制や、投資家にとっての投資リスクの分散、地域コミュニティの一体感の醸成が期待される。更に、用途により異なるエネルギー需要やピークを平準化することでエネルギー効率の向上及び環境負荷の低減が期待されるなど、多面的な効果をもたらしている。

また、1990年代初頭に市中心部の再開発を行った際には、公園や緑地に活用できる敷地が限られているなかで、豊かな街路空間をいかに演出するかが課題となっていたが、1998年に制定された「Portland Pedestrian Design Guide(注2)」に基づき、街路空間に、街灯や植栽、テーブル、ベンチ等を配置できる空間を整備することで、歩行者のための空間を確保し、人々が長居し楽しめる魅力的な空間づくりがなされていった。

3. ポートランドの現在

前章ではポートランドにおけるまちづくりの特徴や工夫について述べてきたが、残念ながら、市中心部では、ホームレスや薬物中毒者、空きテナント、まちの不衛生さ、歩行者の少なさ等が目立ち、過去に賞賛されていた公共交通や歩行者用の賑わい空間も、利用者は殆ど見られなかった(写真3)。

(1)中心部における雇用の減少

Prosper Portland(旧ポートランド開発局)発行の「2024 State of the Portland Economy」によると、新型コロナウイルスの拡大により、2020年に中小・ベンチャー企業(注3)の雇用が約4%減少したが、2021年~2022年までに凡そ回復しており、現在の雇用数はコロナ禍以前の水準と大きな差異はない。一方で、市の中心部に拠点を持つ中小企業では、近年も雇用が減少傾向にあり、2018年から2022年で約11%が減少している。但し、中心部全体の雇用数は、2017年から減少しており、コロナ禍以外の雇用減少要因があったことが推察される。

(2)歩行者交通量の減少

かつて「ウォーカブルなまち」として注目を集めたポートランドであったが、中心市街地では歩行者交通量も減少している。同市の政府系組織であるDowntown Portland Clean & Safeが実施した歩行者交通量調査によると、中心市街地の歩行者交通量は、2020年に1,820万人まで落ち込んだものの、2024年には2,730万人まで回復している。しかし、コロナ禍前の2019年(4,280万人)と比較すると64%程度の戻りに留まっている。また、ポートランドメトロ商工会議所発行の「2024 State of Downtown & the Central City」によると、中心市街地における1エーカー(約4,047㎡)当たりの歩行者交通量は、シアトルを含む周辺類似都市(注4)の中心市街地の歩行者交通量を大幅に下回っていることが報告されている(図4)。

(3)空室率の上昇

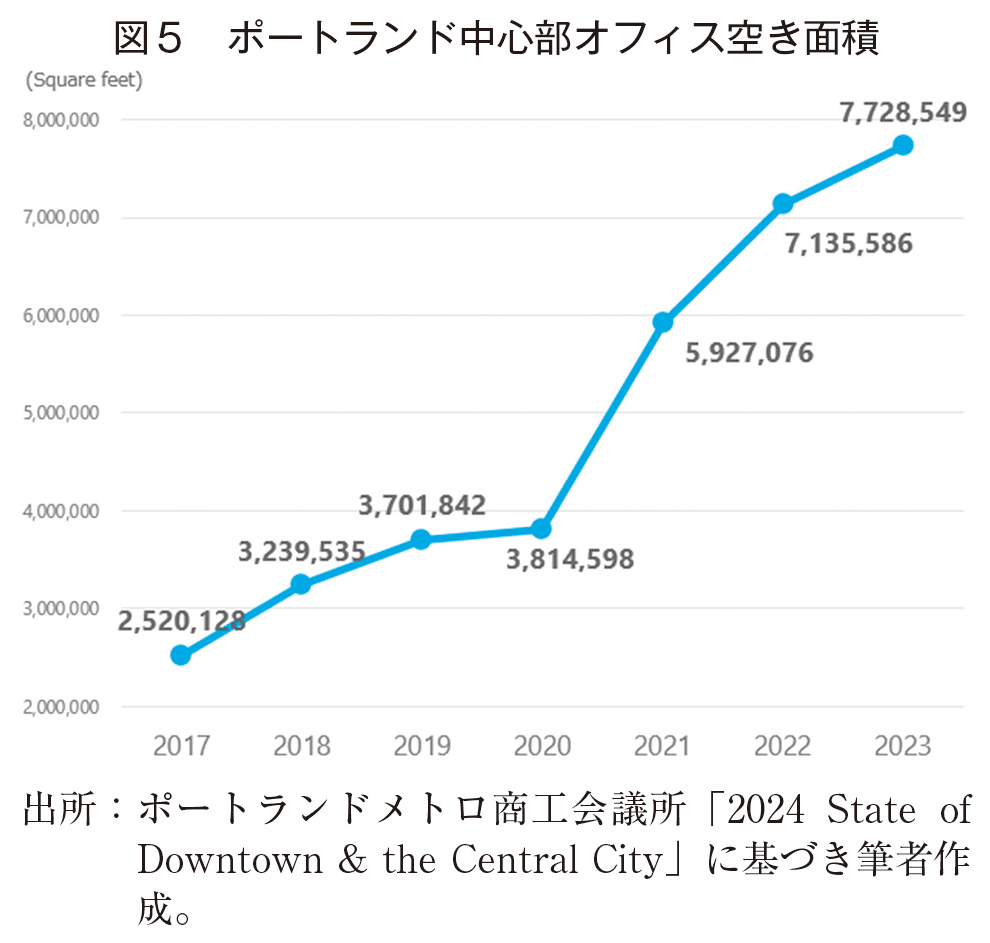

ポートランドメトロ商工会議所発行の「2024 State of Downtown & the Central City」によると、市中心部のオフィス空室率は、2020年の新型コロナウイルス拡大以降深刻化している。2023年第4四半期の空室面積は25%(約74万㎡)を超え、コロナ禍前の2倍以上に達した(図5)。またGreater Portlandの発表(2025年1月10日)によれば、ポートランド州立大学が実施した調査で、近年オフィスを移転した企業の約58%が、安全面や駐車料金の高さ等を理由に、ダウンタウンから郊外へ移転したことが報告されている。

(4)ホームレス・薬物使用者の増加

米国住宅都市開発省発行の「The 2023 Annual Homelessness Assessment Report」によると、オレゴン州におけるホームレスの数は、2007年から2022年までに14.5%増加した。また、ホームレスのうちシェルター等の居住施設に入居していないホームレス(unsheltered homeless)の割合は64.6%と、カリフォルニア州に次ぎ全米で2番目に高い。薬物使用者の数も年々増加しており、米国疾病予防管理センターによると、同州における薬物過剰摂取による死亡者数は、2020年から2023年までに約2.5倍に増加した。更に、近年米国で深刻化している合成麻薬フェンタニル(注5)による死亡者は2023年に1,336人に達し、2020年の6倍に増加している。

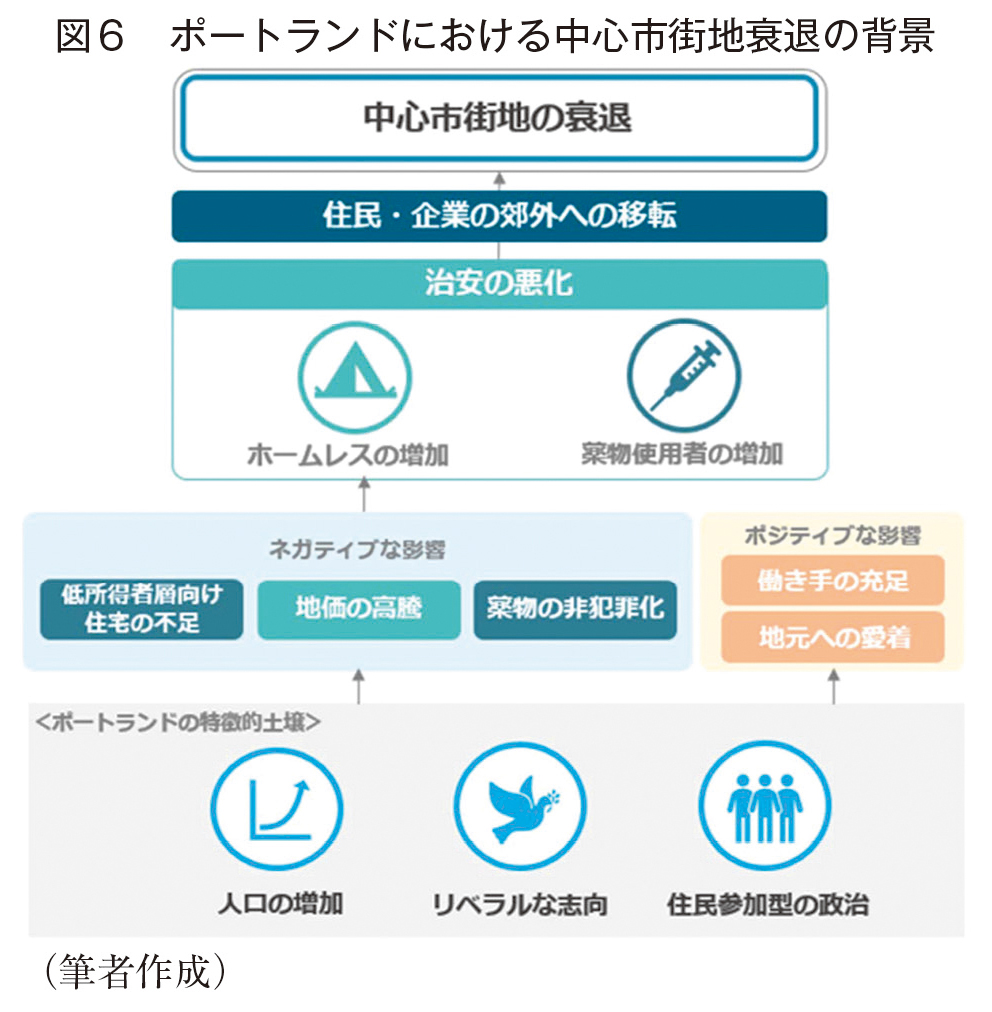

4. ポートランドの荒廃の背景

2010年代には魅力的なまちづくりで世界中から注目を集めていたポートランドが上述のような状況に陥ってしまった背景には、新型コロナウイルス以外の要因もある。Downtown Portland Clean & Safeが2023年に実施した「2023 Downtown Portland Business Survey」によると、ダウンタウン地区及びオールドタウン地区のビジネス関係者が顧客減少の理由として最も多く挙げたのは、①ホームレスの存在、②安全面の問題、③地元の評判、④不衛生さ等で、新型コロナウイルスの影響は20%以下に留まった。ホームレスや薬物使用者が主な要因に挙げられているが、ポートランドでは、どのような経緯を経てホームレスが急増したのか。

(1)人口増加による住宅の不足・地価の高騰

住宅価格の高騰は多くの都市で起きているが、ポートランドにおいて住宅価格の高騰に至った経緯は日本の状況とは異なるものである。Oregon Housing & Community Services Departmentによると、オレゴン州では2022年時点で人口規模に対し約14万戸の住宅が不足しており、全米で4番目に多い不足数となっている。ポートランドにおいても、人口増加に対し住宅供給が追いついておらず、2015年から現在まで住宅不足の非常事態宣言を発令している。住宅在庫が限られる状況下で家賃が高騰し、特に低所得者層向けの住宅が不足しており、市では開発事業者に対し一定の固定資産税を免除する等で低所得者層向け住宅の整備事業を促進している。

(2)リベラルな志向や住民の声が反映されやすい政治システムによる薬物使用の非犯罪化

ポートランドのスローガン「Keep Portland Weird(変わり者であれ)」にも象徴されるように、同市にはリベラルな志向を持つ人が多く集まっている。LGBTQやBIPOC(注6)等、マイノリティに属する人々にとっても比較的住みやすい街である一方で、行き過ぎたリベラルの結果、2020年に米国で初めてコカインやヘロイン等のハードドラッグの所持・使用が住民投票により非犯罪化された。この法律「Measure110」のもとでは、薬物使用者は100ドルの違反切符を切られるものの刑事罰に課されることはなく、治療センターに電話をかけ健康診断を受けることで罰金も免除される。法律の施行当時は、薬物使用者を処罰するのではなく、治療への参加を促すことを目的とする画期的な薬物政策として注目を集めたが、その後、新型コロナウイルスによる医療費不足やフェンタニル流行で状況が悪化し、2024年2月には再犯罪化されることとなった。

5. ポートランドからの学び

ポートランドは、僅か数年間で「全米一住みたいまち」からホームレスや薬物使用者で溢れるまちへと変貌した。日本では「ポートランドのまちづくり」は依然としてポジティブな印象を持たれ、省庁や自治体の参考とされることが多い。しかし、ポートランドで一時的に実現された理想郷はサステナブルな開発とは言い難い。一方、現地では、改善に向けた新たな取組みが始まっており、今後の回復が期待される。本章では、ポートランドの成功と失敗から、日本におけるまちづくりへの示唆を考える。

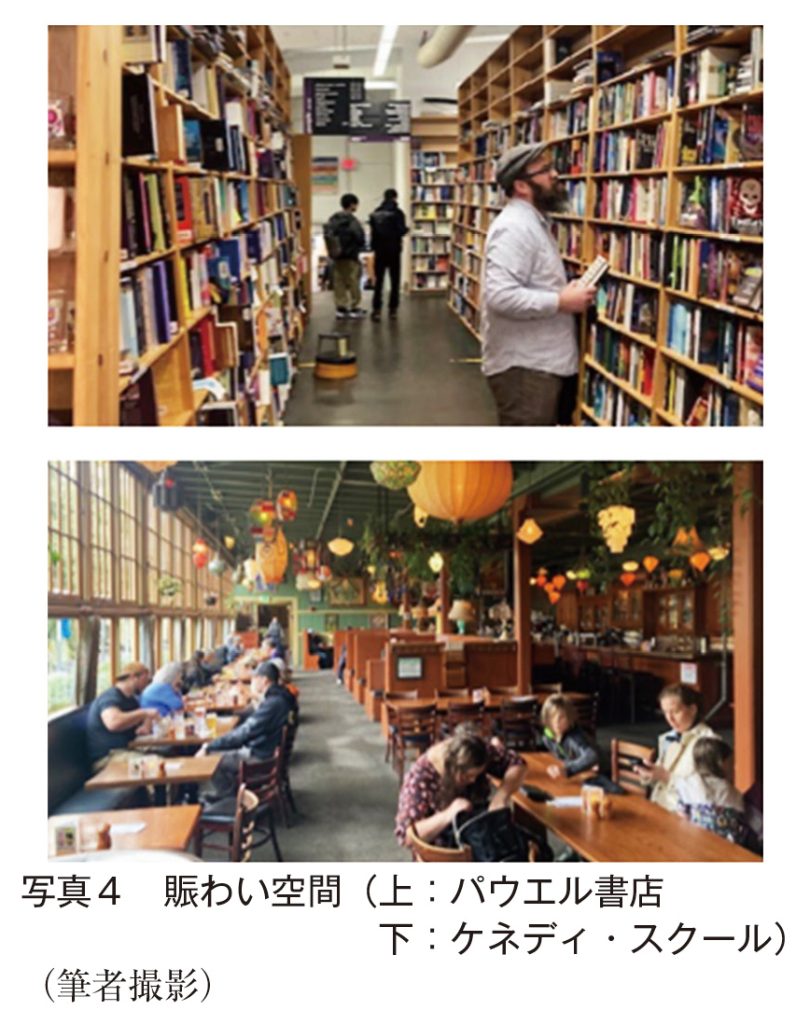

「生き残ったかつての賑わい空間」

現地視察では、活気のなさや荒廃が目立った一方、かつての賑わいを感じられる空間も見受けられた。1971年創業の独立系書店で世界一の規模を誇る「パウエル書店」や、1915年設立の廃校をパブ・醸造所・ホテル機能等を持つ再開発複合用途施設にした「ケネディ・スクール」では、平日にも関わらず多くの人で賑わっていた。いずれも観光客だけでなく、地元民と思われる人々が多く見られ、外部環境が大きく変化するなかで、地元の人に愛されるまちづくり、内需での賑わい確保の重要性が顕著に感じられた。

「行き過ぎたリベラル」

ポートランドでは、リベラルな志向から誰も取り残さない「Inclusive」な経済成長を掲げ、ホームレスや薬物中毒者等の社会的弱者への手厚い支援が提供されてきた。しかし、住民のリベラルな声が強まりすぎた結果、まちの安全性が脅かされ、ダウンタウンの荒廃を招いたともいえる。住民がまちづくりに関心を持ち、その意見を反映できることは理想的な環境である一方、過剰で極端な開発を避け、あらゆるリスクを考慮しながら将来を構想し、柔軟に制御できる組織やリーダーが必要であったといえる。

日本では、地理・文化・政治制度等の特性上、深刻な住宅不足や薬物中毒者の急増が発生することは想定されにくいものの、中心部の住宅価格高騰によるドーナツ化現象や政策の偏り、天災や人口変化等、外部環境の急激な変化に耐え得る強靭なまちづくりの実現は、日本においても重要な課題である。

6. おわりに

住民の声が政策に大きく影響するまちづくりには、専門性・長期的視点の欠如等の課題があるものの、ポートランドにおける地元愛の強さは、住民の声が反映されやすいまちづくりに強く起因している。Prosper Portlandへのヒアリングでも、住民参加による課題以上に、コミュニティへの愛着を醸成し、まちの取組みへの理解と協力を得られるメリットがあるとの言及があった。各統計や現地報道からも、ポートランドにおける近年の人口減少は移住者の減少が主因であり、長年ポートランドで暮らしている人々は中心市街地から離れても郊外に留まる傾向にあることがわかった。

日本でも人口減少が進むなか、まちの存続のため地元の人々に愛されるまちづくりの重要性は更に高まっていく。特に地方都市では目新しさだけでなく、独自の魅力を高め、長く愛されるまちづくりを強化していく必要がある。地元愛の醸成により、都心部への人口流出抑制だけでなく、パンデミックや自然災害、観光客の減少等、さまざまな要因による外部環境の変化に耐え忍ぶ力が備わる。そのためには、まちづくりに関わるあらゆる人間がその重要性を理解し、若い世代への啓発を含め地元民に周知していくことが求められるだろう。

(注1)「ポートランド都市圏」と総称する際には、オレゴン州クラカマス郡・コロンビア郡・マルトノマ郡・ワシントン郡・ヤムヒル郡、及びワシントン州クラーク郡・スカマニア郡の2郡全域を含む。

(注2)ポートランド全域の歩道を、あらゆる年齢や能力の人々が安全かつ適切に利用できるようにするための市の主要なガイドラインのひとつ。

(注3)ここでは従業員1~50名規模の企業を指す。

(注4)ポートランドメトロ商工会議所が設定した、人口・一人当たりの所得・費用負担・域内総生産などの指標が類似する地域(Peer regions)。当該レポートでは、シアトル・デンバー・サクラメント・ミネアポリス・ミルウォーキーを指す。

(注5)最大でモルヒネの100倍、ヘロインの50倍の効力を有する、即効性のある鎮痛剤を目的とした合成オピオイド。比較的低コストであることから、多くの場合、ヘロインやコカイン、そしてメタンフェタミンなど他の物質と混合される。フェンタニルは少量でも命に関わる場合があるため、意図しない過剰摂取を引き起こす(CAS(American Chemical Societyより翻訳)。

(注6)Black, Indigenous, and People of Color

社会課題

社会課題