『日経研月報』特集より

「辞めない理由」が人的資本をつくる~若手定着を支える“Quiet Committing”の時代へ~

2025年8-9月号

1. 若手の離職という古くて新しい問題

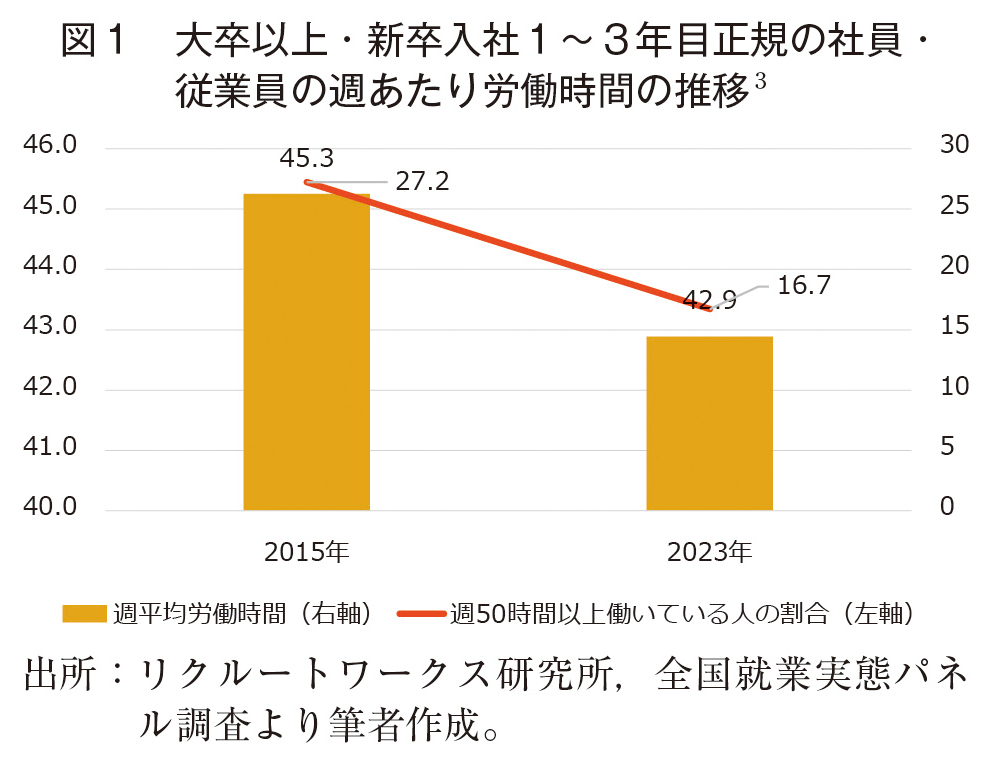

近年、日本の大手企業における若年労働者の定着をめぐる状況は、表面的な改善と深層的な不安定さが共存する、いわば「ねじれ」の構造に直面している。労働時間は着実に短縮され(図1)、有給休暇の取得率も向上(付与された有給休暇の半分以上を取得した1~3年目正規社員の割合は2015年の45.3%から2023年には91.6%に増加(注1))し、上司との関係性も「叱責」より「称賛」(褒めて育てる)へと転じつつある(注2)。

(注3)

総合的な労働環境改善が進んだはずの職場で、なぜ若年労働者の早期離職率は依然として高止まり、あるいは上昇を続けているのか。25~34歳の若年労働者の転職希望率は男女ともに2018年頃まで横ばいだった水準がここ数年上昇する傾向にあり(注4)、特に大手企業の大卒以上新卒就業者の早期離職率は28.2%と過去最高値を更新している(注5)。この問いは、人的資本への投資が組織経営の根幹とされる現代において、企業にとって看過できない実践的課題である。注目すべきはこうした傾向が、労働環境の改善と並行して進行していることである。これまでの定着論では、長時間労働や上司からのパワーハラスメントなど、労働環境面の劣悪さに対して離職要因としての注目が集まってきた。もちろん、若年労働者を使いつぶすような企業を許容する余地はない。近年の累次の労働法改正によって若年労働者をとりまく労働環境が好転しつつあることは歓迎すべきことである。他方、労働環境改善が急速に進んだ結果として「職場がきつくて退職する」という前提が崩れつつある。むしろ、職場が「ゆるくなった」ことが若手にとっての離職理由となった可能性が浮かび上がっている。

実際、リクルートワークス研究所の調査では、若年労働者の48.9%が「自分は別の会社や部署で通用しなくなるのではないかと感じる」と回答している(注6)。これは、過去に比べて働き方は好転している一方で、「働くこと」そのものに対する意味づけが難しくなっていることを示唆している。すなわち、かつてのように「我慢して働くこと」や「組織に従うこと」が職業生活設計における自明の合理性を持ち得なくなった現代においては、働く個人が“なぜこの会社にいるのか”という根源的な問いを抱えることになる(この点は近年、転職時の賃金上昇が統計的に観測されるようになったことが背景にあると指摘できる(注7))。

労働市場や職業生活設計の前提の変化を受け、離職理由そのものが多様化し、従来のような一枚岩では捉えきれなくなっているのだ。厚生労働省「雇用動向調査」によると、離職者の71.1%が「その他の個人的理由」を挙げており(注8)、これは比較可能な1993年以降で最高値である。特に若年労働者ほど「その他の個人的理由」の割合は高く、標準化された項目では分類できない個別性が高まっているのだ。過重労働や不適切な人間関係といった外的要因のみならず、若手自身の成長実感やキャリア展望といった内的要因の不全が離職を促しているという新たな局面に我々は立っている。

このように、労働環境の改善が必ずしも離職率の低下に結びつかない現下の状況は、若手の定着をめぐる従来の施策が限界を迎えていることを示唆している。もはや「離職させない」、「なぜ辞めるのか」だけのアプローチでは不十分であり、「なぜ辞めないのか」という問いを再構築し、定着の質そのものを再定義する必要がある。

2. 「キャリア安全性」への着目

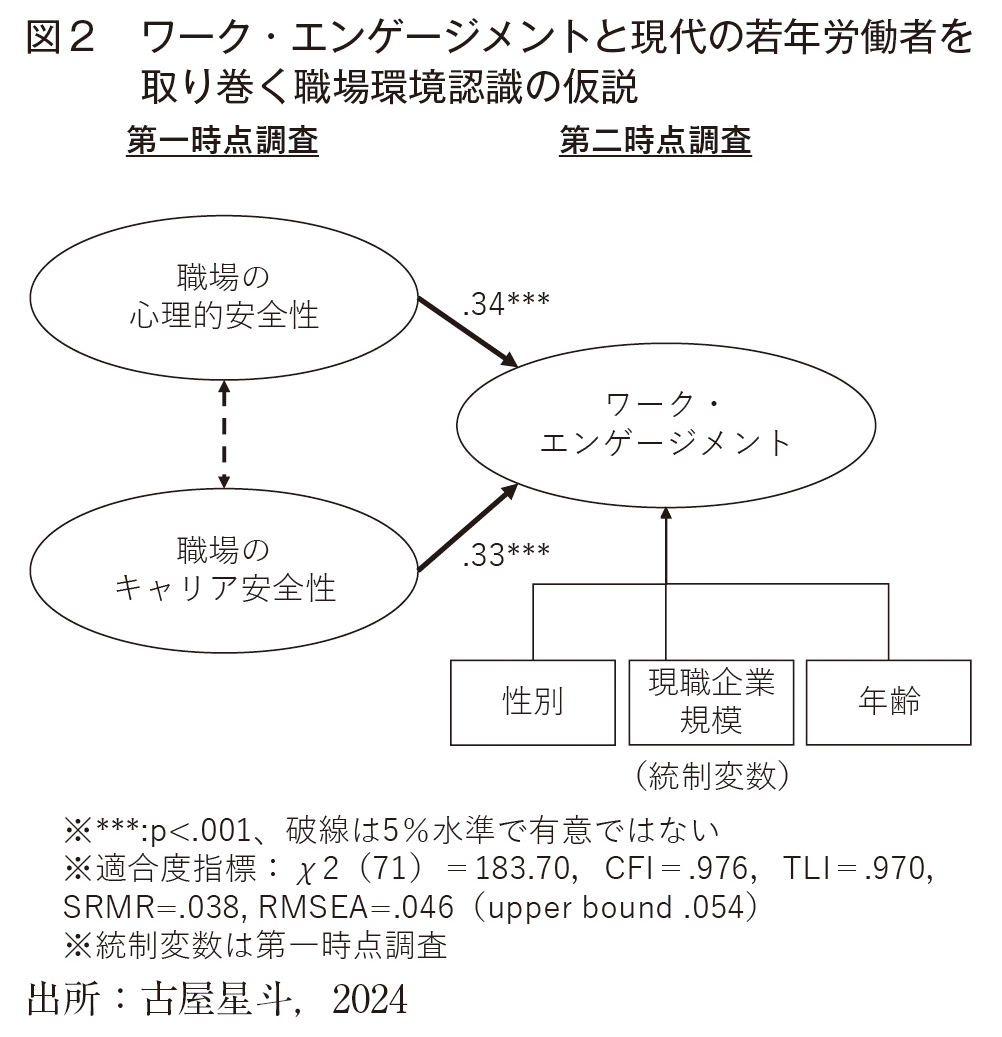

職場における若手定着をめぐる議論において、注目されてきたのが「心理的安全性」である(Edmondson, 1999)。他者の反応を恐れずに意見を述べられる状態、つまり人間関係上のリスクを感じずに働ける環境は、チームの創造性や学習行動を支える要因として多くの企業で取り入れられてきた。日本企業も例外ではなく、特に2010年代後半以降、働き方改革と並行してこの概念は浸透してきた。しかし、心理的安全性の向上は、離職率の低下に必ずしもつながっていない。職場の心理的安全性は改善されたはずなのに、なぜ若手の離職が止まらず、また活躍の場を広げられないのか。ここで筆者が提起してきたのが、もう一つの安全性――「キャリア安全性(Career Security)」という視点である(図2。古屋,2024)。

これは、個人が現在の職場にいることによって、「将来のキャリアが守られている」、「成長の実感がある」、「市場価値を高められる」と感じられるかどうか、という心理的な確信に関わる概念である。キャリア安全性には大きく3つの視座があり、第一に「時間視座」であり、今の職場の仕事が時間をかけるに足るものか、つまり自分の成長に寄与するという信頼感である。第二に「市場視座」は、今の仕事を続けることで、社外に出ても通用する力が蓄えられているという確信である。第三が「比較視座」で、同世代の友人やSNSを通じて見える身近な他者と比較した、自身のキャリア進捗状況の相対的認識である。筆者の調査では、この「キャリア安全性」が高い職場では、若手のワーク・エンゲージメントが有意に高まっていた。また、興味深いのは、このキャリア安全性が「年収」や「職業観」とほとんど無関係であるという点だ。つまり、待遇の良し悪しや本人の職業意識にかかわらず、「たまたま」キャリア安全性を認識できる職場に配置されたかどうかが、若年労働者の定着意向やワーク・エンゲージメントを左右している可能性がある。

では、この「キャリア安全性」はどのようにして職場内で形成されるのか。研究途上であるが、いくつかの手がかりは見えてきている。たとえば、日々の業務がスキル習得や実績形成につながっている実感があるか、成長をフィードバックしてくれる上司や先輩が存在するか、組織内において自身が「替えのきかない存在」として認識・コミュニケーションがされているかどうか、といった要素だ。逆に言えば、いくら職場が心理的に安全であっても、ルーティン業務ばかりでキャリアが拓ける実感がなければ、若手は“静かに”職場を去っていく。また、こうしたキャリア安全性を職場で十分に感じられない若手は、単に不安になるだけでなく、積極的に職場を離れる傾向すら持ちうる。事実、キャリア安全性が低いと感じた若手ほど「すぐにでも辞めたい」と回答する傾向が強く、これは他の変数(たとえば年収や職種)よりも高い相関を示す(古屋,2023)。

これまでの日本企業の人材戦略は、「働きやすさ」を整えることに注力してきた。もちろんこれは必要な基盤である。しかし、今後の焦点は、未来の自己像に関わる確信を職場が提供できているかという点に移るべきだろう。

3. 「辞めない理由」を“育てる”――若手定着への人的資本投資

さて、日本企業における若年人材マネジメント(採用から育成まで)においては、離職率が重要な指標となってきた。待遇の改善や労働時間の短縮、福利厚生の拡充といった制度的対応は、離職率抑制のための代表的取組である。だが、こうした外形的な条件整備は、一定の効果を持ちながらも限界が見え始めている。とりわけ若年労働者においては、離職率が制度的整備と連動せずに上昇していることが示すように、定着を実現するには別の視点、すなわち「辞めない理由」を“育てる”という観点が不可欠ではないか。

近年、転職市場の成熟とともに、「辞める理由」は明確化されやすくなった。自社を「辞めた理由」を丁寧にヒアリング・調査する企業も多い。一方で、「辞めない理由」については驚くほど把握されていない。実際、筆者が行った調査によれば、大企業(従業員数300人以上)に勤務する20~39歳の社員のうち、在職する企業を「辞めない理由」を上司や人事に伝えている者は18.9%に過ぎない(注9)。その最大の理由は「聞かれないから(注10)」であり、企業側もその辞めない理由=在職し続ける理由に耳を傾けてこなかった。日本の職場において、語られてこなかった「辞めない理由」だが今、その辞めないという“静かな選択(Quiet Committing)”こそが、人と組織の持続可能な関係の鍵を握っていると考える。若手が職場にとどまる理由を自覚し、言葉にし、それを企業側が認識すること。このサイクルを通じて初めて、組織と個人の間に新しい関係が成立する。

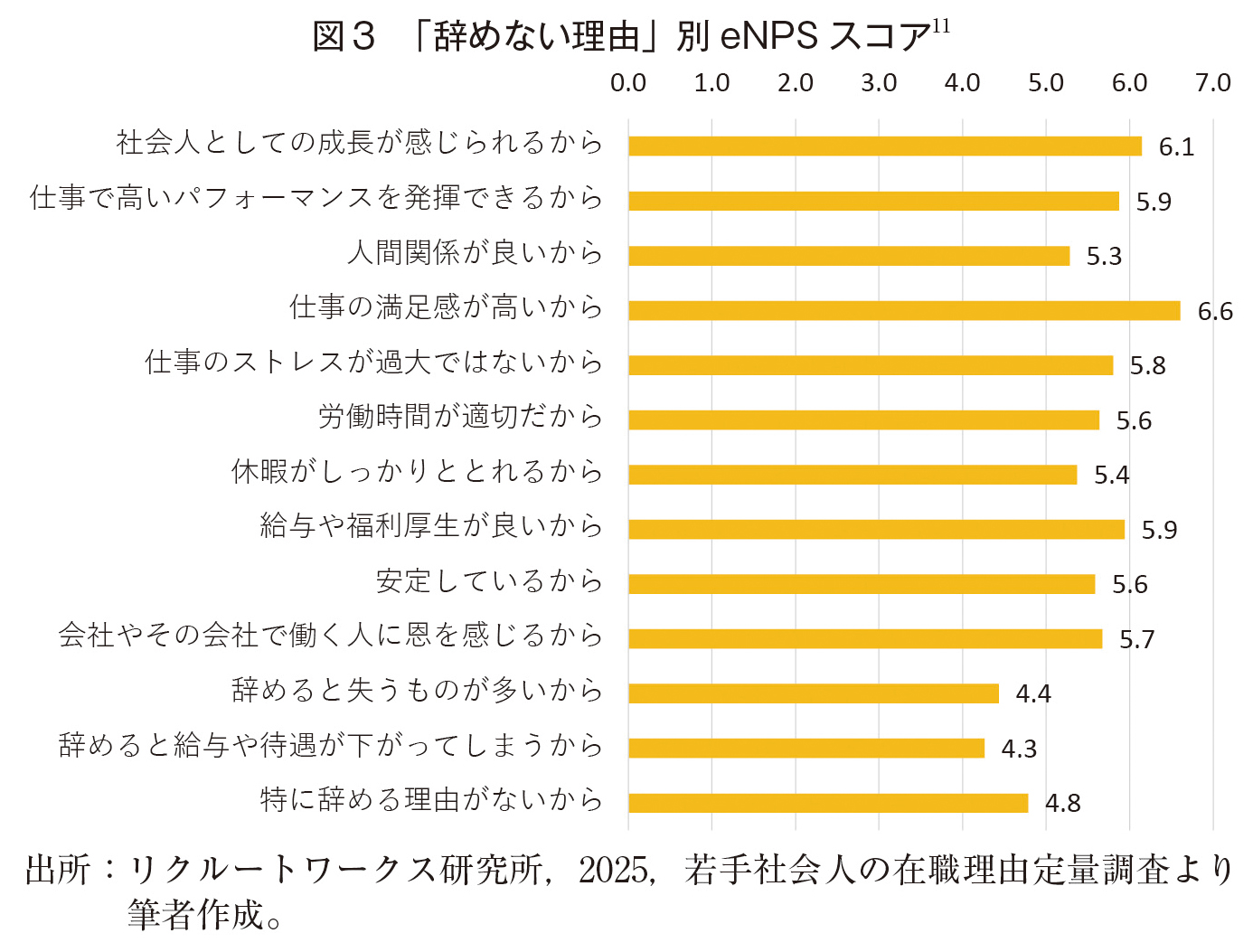

この「辞めない理由」も決して単一ではない。同調査によれば、若手が選択する辞めない理由には、給与や休暇といった受動的な条件を挙げる者が多いが、多様である。また、受動的な理由はeNPS(自社での就業を友人に勧めたいかという簡易的なその企業での就業満足度を示す指標)との関係が弱いことが判明している(図3)。

(注11)

むしろ、強い定着意識を支えるのは、「この職場でしか得られない」、「自分が唯一無二の存在だと感じられる」といった主観的な稀少性の認識ではないか。たとえば、ある若手社員が「この仕事を任されているのは自分だけで、自分の判断が必要とされている」と感じる時、それは役割の重要性や責任の軽重を超えて「辞めない理由」となり、エンゲージメントの源泉となる。このような理由に裏打ちされた若手が増えることは、単に定着率が高まることとは質的に異なるものだ。

重要なのは、こうした辞めない理由を、企業がいかにして支援・形成していくかである。その第一歩は、社員が自身の定着理由を内省し、それを共有できる場を設けることにある。面談やキャリア相談、1on1等の場面で、離職リスクの有無を探るのではなく、「なぜここにいようと思っているのか」という問いを投げかけること。これは、従来のマネジメントにはなかった問いの可能性が高いが、転職が一般化し職業生活設計の自律性を前提とせざるを得ない時代には必要である。

組織としても「辞めない理由」を支える施策が求められる。それは、制度的な優遇ではなく、「あなたの経験はこの職場で意味がある」、「あなたの役割は他の誰にも代えがたい」というメッセージを日常的に届けることである。つまり、若手のキャリアにおける個別性認識を後押しする職場文化の醸成が、定着支援の核心になる。人材育成の文脈でも、この転換は大きい。これまでの育成は、「できない人をできるようにする」ことに焦点が当たっていた。だが今後は、「辞めない理由を自らつくれるようにする支援」こそが重要ではないか。「辞めない理由」が言語化され、共有される組織こそが、持続的な定着とエンゲージメントを実現する場となる。筆者は、この「辞めない理由」に着目した研究を深めていく必要があると感じている。

4. 若手育成の新たな焦点――「個別性」に応じた支援

一人ひとりの辞める理由も辞めない理由も異なるなか、若手人材の育成と定着をめぐる課題が、ますます個別化の方向に進んでいる。これまでのように、年齢や職位、在籍年数といった属性を基準にした一律的な育成・マネジメントは、すでに限界を迎えている。

若手の多様化の一つの注目点となりうるのが、「入社前の社会的経験」である。複数の職場を見学したり、社会人とチームを組んだプロジェクトを経験したりするなど、大学在学中に社会における越境的な活動を経験する若者は確実に増えている。実際、2019~2021年卒の若手では、「4回以上」こうした活動を経験した者は11.5%に達し、「全くない」者は27.5%と少数派となっている。この変化は、育成のスタートラインを根本から変えてしまった。従来は、「何も知らない若手を育てる」という発想だったが、今や新卒入社の時点で既に複数の職場の経験があるなど一定の社会的視野を持つ者と、そうでない者がともに存在する状況となった。この若手の多極化の視点抜きに育成を語ることはできない。いわば、社会人となる通過儀礼を経た学生が入職前に存在しているかのような状況が顕在化している(古屋,2022)。

こうした状況を踏まえれば、今後の若手育成は「誰にでも同じように与える支援」から、「個々人の経験・志向に即した育成」へと転換が迫られる。たとえば、入社前に主体的な活動を経験してきた若手には、早期から裁量を与えたり、プロジェクト単位での役割を設けたりする方が効果的だろう。一方で、そうした経験が乏しく、不安が強い若手に対しては、対話を重視したOJTや段階的な役割の付与が必要となる。また、従来のように「上司が育てる」という一方向のモデルではなく、職場全体で「育成する土壌」を整えることも欠かせない。近年では、管理職が部下育成の時間を確保できない現実もあり、若手同士での学び合いや、他部門・社外との越境的な学習機会の設計が求められている。育成の場を職場の中だけに閉じ込めない発想が不可欠である。さらに、企業が若手育成を制度としてではなく、文化として根づかせるためには、「辞めない理由」を形成・共有できるような支援が必要である。「ここで働き続ける」ことを自明のものとして沈黙を合理的なものとせずに、「なぜここで働き続けたいと思えるのか」を言語化し共有できる職場にすることが、“静かな選択(Quiet Committing)”を促す。

職業生活設計上の多様性が増すなかで、育成とは単なるスキル付与ではない。それは、「ここで働きたいと思える理由」をともに育てる行為である。現代における若手育成の難しさとは、労働環境や職業生活設計が構造変化し従来の育成方法が困難となった日本の職場において、多様化した若手のリアルに、いかに言葉と言葉によって向き合うかということによって生じているのだ。

5. おわりに

本稿では、近年の若手労働者の離職という古くて新しい問題に対して、労働環境や職業生活設計に関する構造変化を踏まえ、「キャリア安全性」や「辞めない理由」という新たな観点を提起し、若年労働者に対する人的資本戦略の再構築を提言してきた。転職希望者が増加する中で、若手に「なぜ転職できるのにこの会社を辞めないのか」という問いが浮上した結果、「辞めない理由」に着目したアプローチの必要性が高まっている。それは、受動的に働き続けることを促す施策ではない。むしろ、個人が「ここにいたい」と思える職場環境を設計し、その理由を自ら言語化できるよう支援することに他ならない。

企業が育てるべきは、若手のスキルだけではない。自社で働く意味を若手自身が見いだせる環境、それが、ジョブ・ホッピングでも静かな退職(Quiet Quitting)でもない“静かな選択(Quiet Committing)”といった定着行動を支える基盤となる。定着とは、転職しないことではなく納得によって成立する。そして、その納得は一律の施策では生まれない。個の経験と期待に即した、丁寧な対話と設計があってこそ、初めて定着は人的資本へと昇華されよう。

若手を「辞めさせない」のではない。「辞めない理由」をともに育てる――この発想の転換が、これからの企業の人材競争力を決定づけるだろう。

参考文献

[1]Edmondson, A.(1999)“Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams,” Administrative Science Quarterly, Vol. 44, No. 2, pp. 350-383.

[2]古屋星斗(2022)「学生時代の社会と接する経験は仕事生活の助走足りえるか」リクルートワークス研究所,Works Discussion Paper, No.57

[3]古屋星斗(2023)『なぜ「若手を育てる」のは今,こんなに難しいのか』日本経済新聞出版社

[4]古屋星斗(2024)「若年労働者の離職と定着,その現代的論点」,日本労働研究雑誌,2024年6月号,No.767

(注1)図1と同条件の集計による。

(注2)古屋星斗,2023,P.52 図2-3。

(注3)リクルートワークス研究所,全国就業実態パネル調査を古屋分析。それぞれにクロスセクションウェイト(XA16, XA24)を使用して算出したもの。

(注4)総務省,労働力調査。年齢別の転職等希望者の就業者に占める割合。

(注5)厚生労働省,新規学卒者の離職状況。2021年卒の3年以内離職率。

(注6)リクルートワークス研究所,2021,大手企業新入社会人の就労状況定量調査。

(注7)リクルートワークス研究所,2023,なぜ転職したいのに転職しないのか,P.15 図2-4参照。

(注8)厚生労働省,令和4年雇用動向調査。

(注9)リクルートワークス研究所,2025,若手社会人の在職理由定量調査。コモンメソッドバイアス回避のため説明変数と被説明変数に関して時点を分けた、2時点のパネル調査として実施。第1時点のサンプルサイズは4322。2時点を通じたサンプルサイズは3000。対象は20~39歳の正規雇用者、300人以上企業就業。日本全体の当該条件の正規雇用者を母集団として性別・年齢割付けを行い回収。

(注10)同調査によれば、「伝えていない」就業者81.1%のうち、およそ半分の38.0%が会社の人事や上司から「聞かれていない」から伝えていないと回答した。

(注11)リクルートワークス研究所,2025,若手社会人の在職理由定量調査。

人材投資・育成

人材投資・育成