シリーズ「となりの新規事業」(第3回)

成田空港発!オープンイノベーション ~新しいエコシステムの創出を目指して~

2025年8-9月号

企業の新規事業やイノベーションに対する取組みを紹介するシリーズ「となりの新規事業」の第3回では、成田国際空港株式会社(以下、NAA)の和泉達也氏にお話を伺いました(本稿は、2025年5月13日に行ったインタビューを基に取りまとめたものです)。

1. NAAにイノベーションはなぜ必要か

聞き手 NAAがオープンイノベーションに取り組むことになった背景や、和泉さんご自身の関わりについて教えてください。

和泉 私は2000年に当社の前身である新東京国際空港公団に入社し、空港内の機械設備の設計や運用管理業務に携わってきました。当時、当社の外部との関係は、仕様が決まったものを発注する単純な受発注業務が多く、新しい技術やノウハウを積極的に取り入れる体制が整っていなかったように思います。しかし、2004年の株式会社化や政府の発注方式に関する改革を契機に、設備導入の初期段階から外部と連携し、新しい方式の導入に取り組む機会を得ることができました。この経験を通じて、外部とのコラボレーションの重要性を強く実感し、それを社内業務にも応用できると考え、さまざまな新しい企画を推進しました。

そのような中、2019年に田村が社長に就任し、社員からの提案を募る「目安箱」が設置されました。私は“当社の未来のためにオープンイノベーションが必要だ”と投稿したところ、社長から前向きな反応をいただき、その後、役員や関係部門で議論を重ねた結果、2022-2024年度の中期経営計画に「顧客志向・脱自前主義でのイノベーション創出」という文言を盛り込むことが決まりました。

聞き手 外部連携の重要性を感じたきっかけや、他業界から得た学びについて教えてください。

和泉 長年空港現場を見てきた中で、なぜ空港ではできないのかと感じる事例が多くありました。不動産業界では、三菱地所(株)や三井不動産(株)、森ビル(株)などが異業種やスタートアップと連携し、課題解決や施設のアップグレード、エリア全体での付加価値向上に成功しています。空港は特殊な場所と捉えられがちですが、不動産という括りでは同じであり、外部との連携を通じてさらなる可能性を引き出せるのではないかと考えています。

聞き手 一方で、空港ならではの特殊性が外部連携を難しくしている構造的な要因はあるのでしょうか。

和泉 鉄道会社と比較すると分かりやすいと思います。鉄道会社は自社で建設・保有した駅や線路などの施設を利用し自ら運行しますが、空港会社は、ターミナルなどの自社施設を航空会社などの顧客企業が利用する仕組みです。競合関係にある複数の航空会社間で意見や利害が一致しない場面も多く、個別に対応が行われた結果、個別最適が進み、サイロ化に陥りがちです。また、航空業界は規制が多く、新規参入が難しいため、閉鎖的で硬直した事業運営になりがちです。

一方、アジア域内での空港間競争が激化する中で成田空港の魅力と競争力を高め続けるためには、新しいプレーヤーの参入を促し、新しいアイデアや技術を空港運営に活用する「サイクル」を生み出していく必要があります。海外の空港では早い時期からこのような問題意識を持っており、スタートアップとの連携を既に推進しています。国内に目を向けると、コンセッション・民営化の進展により、異なる分野の知見を持つ新たな企業が参入しています。民営化空港では、慣習や固定概念にとらわれない新しい取組みが増えている印象があります。当社もオープンイノベーションの旗を振ることによって、多様なプレーヤーが共創する「イノベーションエコシステム」を構築していきたいと考えています。

2. 具体的な活動内容

聞き手 NAAでオープンイノベーションを実現するために、どのような活動を行ってきましたか。

和泉 2023年6月に、オープンイノベーション支援を行う(株)eiiconが運営するオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA(アウバ)」を活用し、共創パートナー企業を募集する「Narita Airport OPEN INNOVATION PROGRAM 2023」(以下、OIP)を実施しました。募集テーマは、①従業員の生産性向上、②旅客への新たな価値提供、③空港外に保有するフィールドの利活用、④サステナブルな空港の実現の4つです。このプログラムを通じて実際に新たな企業とのコラボが実現しました。

いくつか事例を紹介しますと、まず「従業員の生産性向上」に向けた取組みとして、2024年11月に音声認識技術を活用した異音検知ソリューションについてHmcomm(株)と協力し、実証実験を実施しました。OIPの実証事業の第1号案件です。現在、空港内は労働力に頼っている部分が非常に多く、少子高齢化の進む日本において現状のままでは立ち行かなくなることは明らかです。この状況を変えるためには、外部の力を巻き込んだシフトチェンジが必要です。空港内には多くの設備があり、現在は保守員が巡回点検等により維持管理に努めています。まさに人力で行っている業務の事例ですが、AIを活用した設備稼働音の異常検知により、保全業務の省力化や設備異常の早期発見などの効果が期待されます。

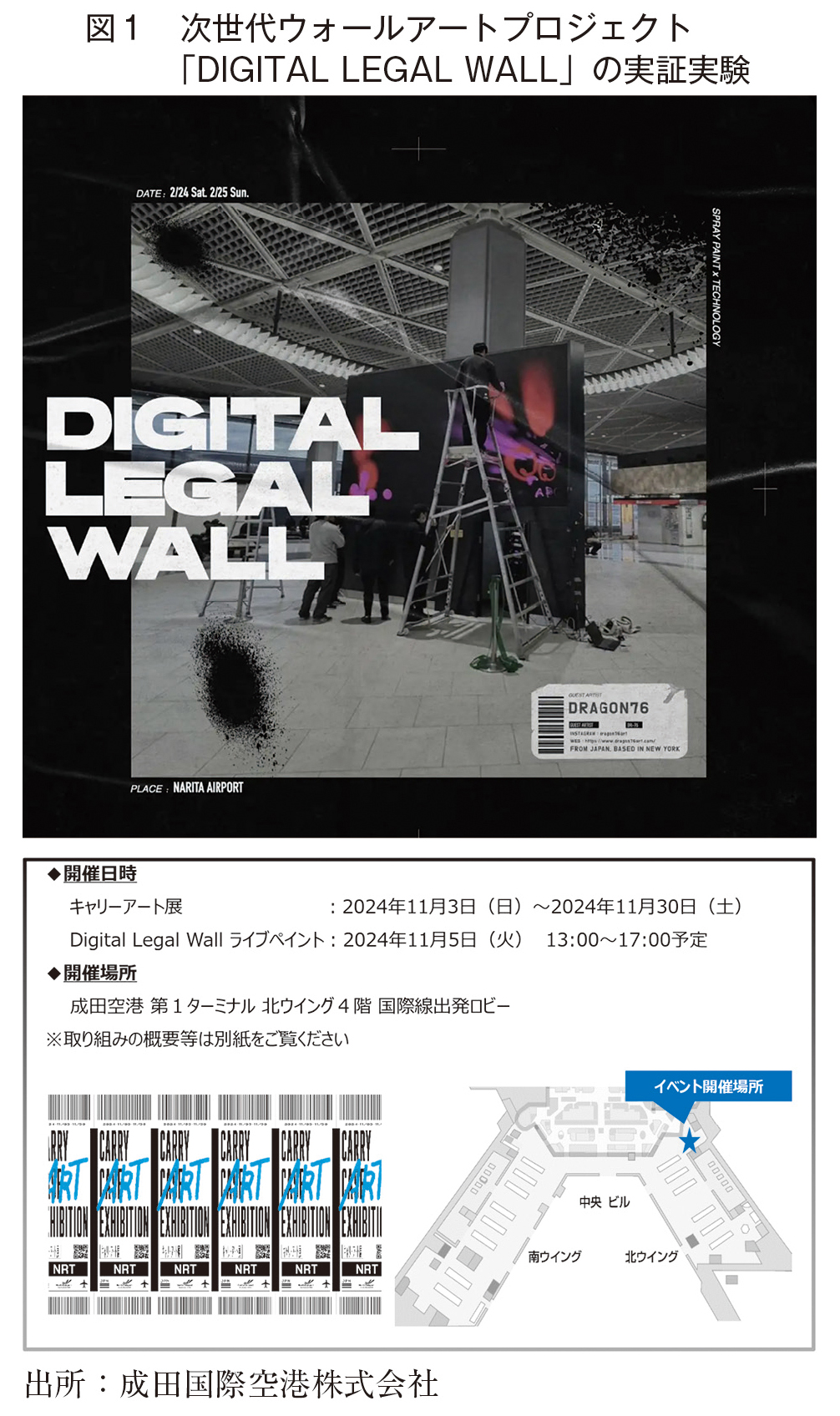

続いて、「旅客への新たな価値提供」というテーマでは、博報堂グループのクリエイティブカンパニーである(株)HYTEKと組み、2024年2月に次世代型エンターテイメント「DIGITAL LEGAL WALL」の実証実験を行いました。ニューヨークを拠点として活動する世界的アーティストをゲストに迎え、国際線出発ロビーに設置した巨大ビジョンを活用し、デジタルスプレー技術を用いたライブペイントを披露しました。特殊なデバイスで描かれた作品はデジタルデータとしてアーカイブされ、来場者にそのデータを印刷したステッカーを配布しました(図1)。

また、同年10月には、日本のアーティストがキャリーケースを使って表現したアート作品を展示する「キャリーアート展/CARRY ART EXHIBITION」を空港内で開催しました。2つのイベントは大きな反響を得て、空港というフィールドを提供することで新たな価値づくりを実現できたと考えています。これから同種のイベントを継続して実施し、こういった取組みを通じて空港が価値創出のための魅力的な場所であることをより多くのプレーヤーに発信できたらと考えています。

聞き手 現在、特に注力しているテーマは何ですか。

和泉 これまでも自動運転などモビリティ分野に注力しており、成田空港を中心としたモビリティ分野でのエコシステムの構築ができないかを模索しています。これは空港利用者に快適な二次交通サービスを提供することによる滞在価値の提供という観点だけではなく、地元住民の移動課題を解決し、成田空港周辺地域全体の魅力向上を目指すものです。いわゆる成田空港を核とした「エアポートシティ」として、持続的な発展を実現したいと考えています。

3. 「WITH:AIRPORTS」の開催

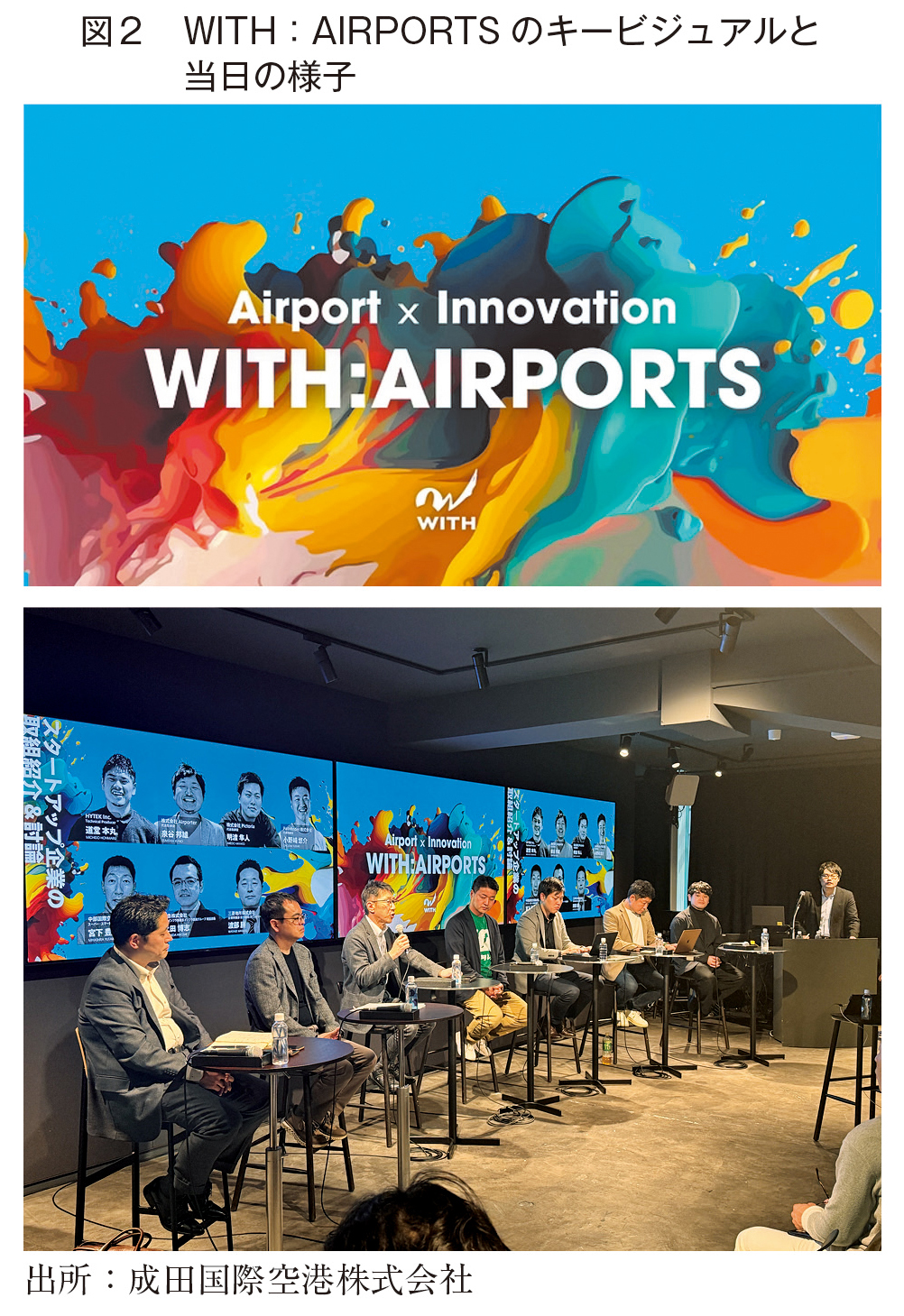

聞き手 2025年3月にNAA主催で「空港×イノベーション」をテーマにしたイベント「WITH:AIRPORTS」が開催されました。このイベントの概要、開催の経緯や狙いなどを教えてください。

和泉 民営化空港の事業者、地方空港、自治体、スタートアップ等を対象に、空港間の横の関係性を生み出し、またスタートアップなどの新たなプレーヤーと繋がることを大きな目的として、住友商事(株)のインキュベーション施設「MIRAI LAB PALETTE」にて開催しました。イノベーションが連続的に発生し人とモノが自然に集まるフィールドへと空港を進化させ、空港だけにとどまらず周辺地域を含む街づくりにまで視点を広げ、どのように持続的に成長していける仕組みを構築するか、各事業者の具体的な事例を紹介しながらパネルディスカッション形式で議論しました。当日は合計80名を越える参加者が集まり、大盛況となりました(図2)。

聞き手 空港間の連携を生み出すことが開催目的の一つとのことですが、その問題意識について詳しく教えてください。

和泉 このイベントを企画したきっかけは、当社が2024年3月にアジアの空港で初めて、空港におけるイノベーションを推進するアライアンス「Airports for Innovation(A4I)」に参加したことです。このアライアンス設立を主導したローマ空港からの勧誘で加入し、海外空港とのネットワークが大幅に拡大しました。ローマ空港は、外部との共創を通じて空港利用者の満足度を著しく高めることに成功した空港です。

これまで先駆的な挑戦を続けてきましたが、空港というネットワークビジネスにおいて、空港から空港へ移動し、更にその先へと旅を続ける顧客の「カスタマージャーニー」全体の体験価値を向上させることは、単独の空港では不可能だという認識に至りました。空の移動の魅力を高め、ひいてはトータルの顧客体験を向上させるために、国境をも越えた空港間連携が必要です。また以前から、日本の空港間の連携は必ずしも十分ではないと感じていましたが、競争が激しいアジアにおいて日本が魅力的な目的地であり続けるためにも、空港間連携を強め、顧客体験価値向上に取り組む必要があると考えています。

聞き手 今のお話しを伺って、空港業界で新しいサイクルを作るためにも横連携は重要だと改めて感じました。

和泉 その通りです。より多くのプレーヤーを呼び込むためには、一定の市場規模が必要です。各空港の課題や必要なソリューションは共通することが多いため、空港間が連携し、ひとつの大きな市場として外部に提示することが今後求められます。今回のイベント開催はあくまでその第一歩であり、今後はイベントを通じて繋がった人たちと具体的な連携の仕組みを構築したり、アイデアソン等の開催を通じて課題解決案を募るような取組みを続けていきたいと考えています。

4. 今後の展望

聞き手 最後に、イノベーションの取組みに対する今後の展望を教えてください。

和泉 イノベーションという言葉は、特定の人、能力が高い人が取り組むもので、目の前の仕事とは関係ないという印象を持たれがちです。しかし今回のOIPを通じて、誰もが外部事業者と協力し社会実装までつなげられる実績を示せたと感じています。このような実績を積み上げることで、社内・業界内でイノベーションに挑む人材が増えることを期待しています。

航空業界は安全第一であるがゆえに、「失敗するかもしれない」というネガティブな想像力が否応なく培われています。この想像力は安全を守るために重要ですが、新しいことに挑戦するためには、前向きな未来を描く力が必要です。社内に熱意ある人材は多いため、若手の意見発案の場やワークショップ等を通じて、その想いを形にする機会を作り、会社や業界全体の雰囲気を変えていきたいと考えています。

新規事業・イノベーション

新規事業・イノベーション