『日経研月報』特集より

リーダーシップと意思決定 ~決められない国の決められない私を変えるには~

2025年8-9月号

(本稿は、2025年4月18日に開催された講演会(オンラインWebセミナー)の要旨を事務局にて取りまとめたものです。)

1. リーダーシップと意思決定

2. 意思決定の仕組み

3. 今後の処方箋

4. ネガティブ・ケイパビリティ

1. リーダーシップと意思決定

私は、大学のビジネススクールで組織行動を専門に教えています。研究対象は、組織、リーダーシップ、動機付け、ネットワークなど多岐にわたりますが、本日は、リーダーシップと意思決定に関してお話しします。

トランプ米大統領とプーチン露大統領の顔を見ない日はありません。彼らは強いリーダーシップを発揮する人物とされています。直近の株式市場の乱高下は、トランプ大統領の発言に起因していると見ることもできます。予測不能な事象が相次ぎ、一寸先は闇でもある現代は、「秩序なき時代」、「ポストニューノーマル時代」、「トランジションのカオス」などと言われますが、確実なのは、私たちが非常に大きな転換点に立っているということです。このような状況下でさまざまな判断が求められる今、誰しもが認めるのが、強いリーダーシップの重要性です。

しかし私の授業では、「強いリーダーシップが処方箋である」または「権限移譲しよう」という言葉を禁句にしています。もちろんその重要性を否定するわけではありませんが、「強いリーダーシップとは何か」をより深く考え、分析して使う必要があるからです。

リーダーシップとは、ある方向に人や組織を動かすことですが、その定義は学者によって異なります。P・F・ドラッカーは、「マネジメントは一時的なものでありリーダーシップは魂である」と述べています。私はリーダーシップを、「性格(Character)」、「能力(Ability)」、「環境(Circumstances)の関数」で定義しています。この中で、「性格」は 他人が変えられないものであり所与と捉えています。変えられるものは「環境」と「能力」です。例えば、転職等により環境が変わることでリーダーシップの効果は変わります。また、能力は研くことで伸ばすことができます。

リーダーシップの能力とは、「決めること」、「配ること」、「繋ぐこと」の3つです。配ることは、いかに仕事や報酬、希望を適切に配るかということです。「繋ぐこと」は、ネットワークを活用し、部下とは異なるネットワークから適切な人を紹介して、部下のネットワークを広げてあげるといったような、必要な情報や人を結びつける力を意味します。また、「配ること」は、いかに仕事や報酬、希望を適切に配るかということですが、これらの能力の中核にあるのが、「決めること」つまり「意思決定能力」です。私が通った米国のビジネススクールでは MBA ホルダーに対する高い報酬は意思決定能力の 対価だと常に強調されます。故に励めと。以降は、「意思決定能力」に焦点を当てて、これを最大限に活かし発揮する方法を紐解いていきます。

2. 意思決定の仕組み

意思決定能力は訓練により高めることができ、経営能力の向上に直結します。言い換えれば、訓練によって研くことのできる意思決定能力を向上させることが、経営の基盤を支える重要な要素であると言えます。

意思決定研究は、第二次世界大戦以降、盛んにおこなわれるようになりました。一般に意思決定のプロセスは、問題の定義、選択肢評価のための基準設定、各基準の重み付け、複数の選択肢生成、各選択肢の評価、最善の選択肢を選出、そして行動へと進みます。環境変化が激しい現代においては、試行錯誤を重ねながらこの意思決定サイクルを何度も繰り返すことが重要です。

意思決定は苦痛を伴います。企業における意思決定は、決定後のリスクや失敗した時にどうするのか、会社のミッション、ビジョン、バリューに沿ったものか、自分の未来にどう関係するか等、多くの要素を考慮する必要があります。地政学的にみて日本は平和を享受してきた歴史を持つ国です。企業に目を向ければ、歴史的に、新卒長期雇用が前提であり、自ら決定しなくても以前と同様に過ごしていけば何とかなる、というのが前提の平和な世の中でした。よって、日本では楽に判断できる前例踏襲型の意思決定が一般的でした。しかし、環境の変化によりその限界が顕在化しています。現在、意思決定を求められる場面が増えていますので、改めて「意思決定は訓練により研かれる」ことを再認識することが重要です。

さらに、意思決定は、脳をどうやって使うかによります。こうすれば必ずできる、という勝利の方程式のようなものはなく、「情動主導」と「数値主導」のバランスを取ることが重要です。数値主導のみの意思決定の場合には人間が介在する余地はなく、AIに任せればよいとなりますが、社会は極端な選択肢だけでは成り立ちません。自身の傾向を振り返り、情動主導と数値主導の塩梅をうまくとることが、意思決定能力の向上につながります。それは人間が得意とする点です。

1990年代以降、脳の使い方に関する研究は行動経済学の領域においても進んでおり、中でもカーネマン氏の「システム1」と「システム2」の分類が有名です。カーネマン氏は両者の割合まで明示していないのですが、一般的には全体の95%は、速く感覚的に判断する「システム1」であり、残りの5%は、時間をかけて論理的に判断する「システム2」と言われています。特に、システム2は意識しないと作動しないことがポイントです。

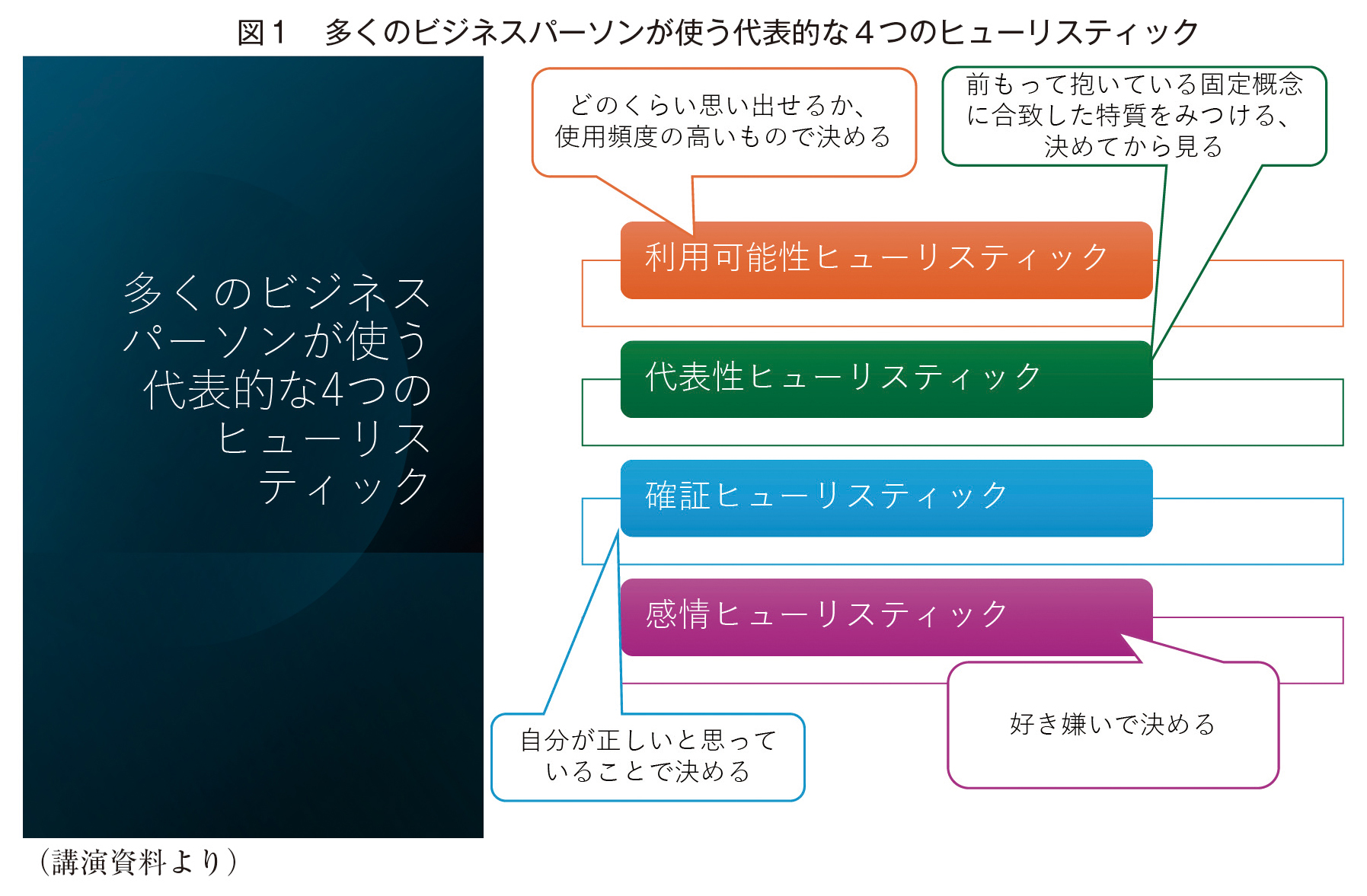

「システム1」の思考に関し、詳しくみていきます。例えば、“あなたは外資系自動車メーカーの新車販売の責任者であり、今年度は日本で15千台を販売しました。来年度の販売予測は何台でしょうか。”と問われたら、多くの人は、前年の実績を基に15千台以上の数値を答えるでしょう。過去の販売傾向から増加するだろう、販売目標は前年度より大きな数値で設定するものだ、といった考え方が背景にあるからです。これが「ヒューリスティック」です。過去の傾向、固定観念、こうあるべきだという思い込み、好き嫌いなど、記憶や感覚に基づくヒューリスティックな判断をするのが、システム1の主な傾向です(図1)。

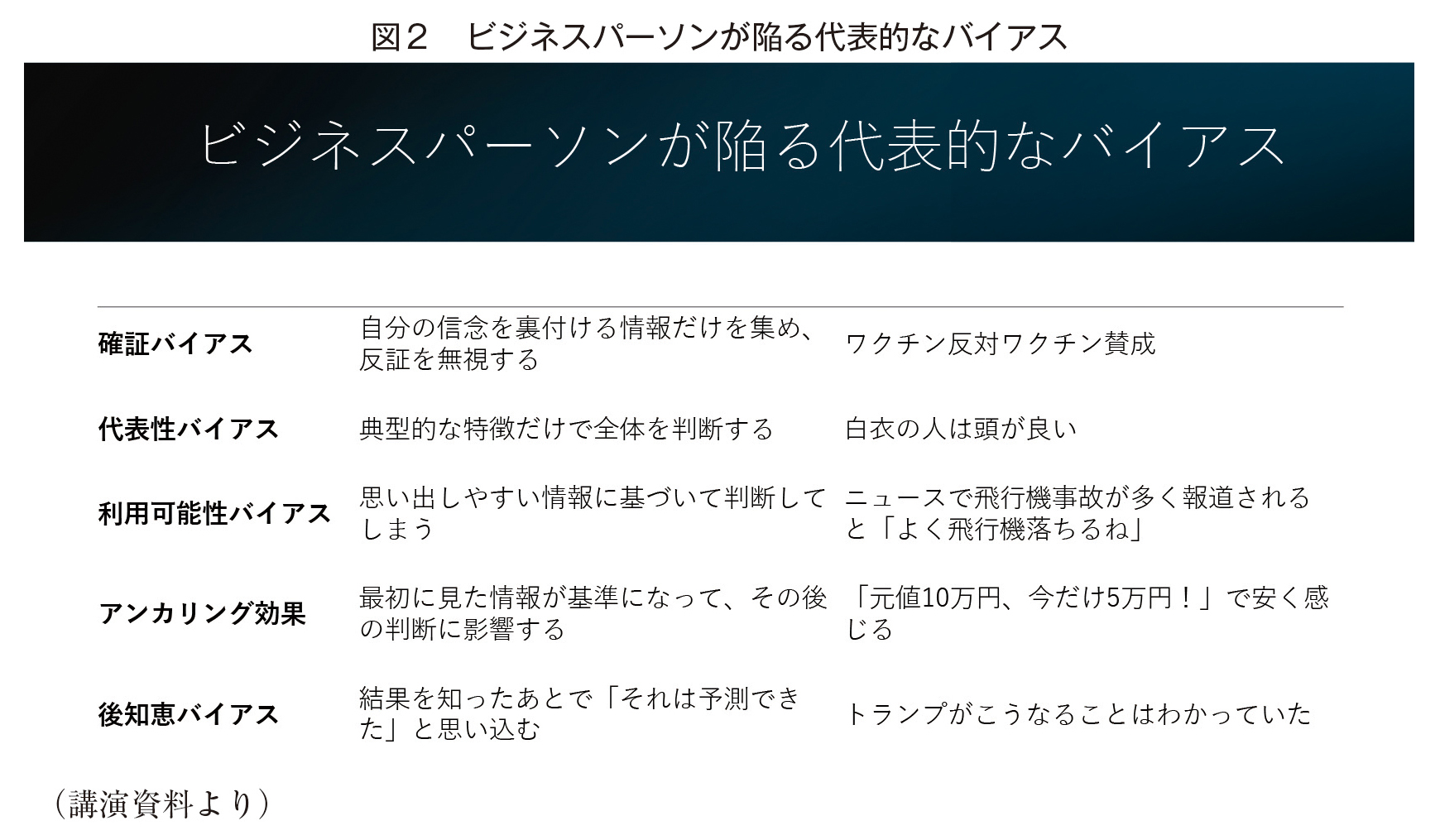

また、「バイアス」もシステム1における意思決定に影響します。バイアスとは、いわゆる認知のゆがみで、100種類以上あると言われています。特に、最近よく聞かれる「アンコンシャスバイアス」は、無意識の偏見や思い込みを指し意思決定を楽にする一方で、誤りを招くこともあります。また、「確証バイアス」は自分の信念を裏付ける情報だけを集める傾向があります。例えば、ワクチン反対派はワクチンの効能を否定するような情報ばかりを求める、といったケースです。さらに「代表性バイアス」は、典型的な特徴だけで全体を判断する傾向があり、白衣を着用している人は医療知識を持っていると思い込んでしまう、といったケースが挙げられます。また、思い出しやすい情報に基づいて判断してしまう「利用可能性バイアス」もあります。ニュースで飛行機事故が多く報道されると、実際は事故の頻度が上がっているわけではないのに事故が増えたように感じてしまう、といったケースです(図2)。

人間は見たいモノを見る生き物であり、バイアスがあることは当然です。そのため、ヒューリスティックやバイアスの影響を受けることを予め理解し、意識的に対処することが重要です。

多くの人びとがそれぞれ持つバイアスの影響を受けて、結果的に日本のビジネスの現場では「撤退しない」、「新しいことを理解するが行動しない」、「決められない」、「先送りをする」の4つの行動の特徴を持ちました。この背景には、ビジネスパーソンの多くが、新しい意思決定を立て続けにしなくても困ることが少ないという経験を多く持って今に至っていることがあります。それ故に、ともかく自分の在任中は無難にやり過ごそうとする意識があるのではないでしょうか。加えて「一貫性の罠」も存在します。頻繁な変更を良しとしない文化や、男に二言はない、といった社会的信用を重んじる心理が、間違えを認めることや変えることを躊躇させる。その結果、非合理な選択を続けたり、「埋没コストの錯誤」(既に支払ったコストを無駄にしたくない心理)に陥ってしまうことがあります。

また、意思決定においては、トップで決めるか合議で決めるかが、重要なポイントとなります。日本では、伝統的に集団主義的な意思決定が重視され、コンセンサスを得るプロセスに時間がかかる傾向があります。一方で、米国ではコンセンサス重視というよりも、トップ自身の意思決定に負うことが一般的です。ここでは集団への調整能力よりもトップ個人の意思決定能力に重きが置かれることが多い。他方、日本におけるリーダーシップ能力は、いかに他者の意思決定を取り込み、全体としての合意を形成できるのか、という点に大きく重きが置かれています。もちろん、トップの意思決定も重要である事は間違いありませんが。

3. 今後の処方箋

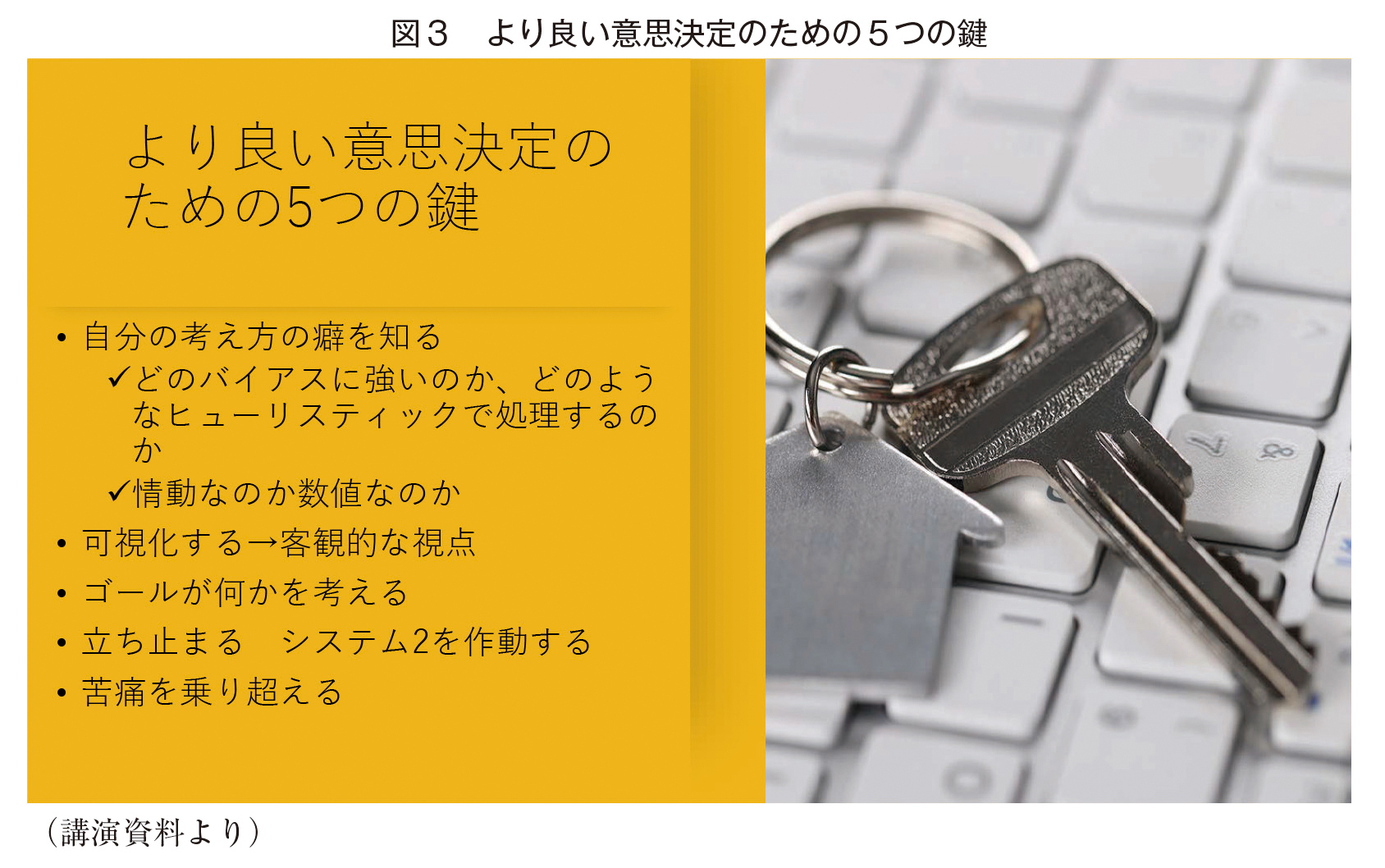

次に、より良い意思決定のための5つの鍵について解説します。

1点目は、自分の考え方の癖を知ることです。自分はどのバイアスに強いのか、どのようなヒューリスティックで処理するのか、また情動主導なのか数値主導なのか等、自らの特徴を把握することが重要です。考え方の癖は、多くの場合、成功体験の中で形成されます。成功体験は自身の源であり、内発的動機の源泉ですが、同時に新しいことを受け入れにくくしています。老舗企業が新しいことに挑戦しにくいのは成功体験に依存して、「新しい事をやる必要性に鈍感になっている」ためです。一方で、成功体験は悪いことではありません。成功体験がなければ自信を失い、不安定になることもあります。リーダーシップにおいては、成功体験を適切に活用しつつ、俯瞰的に状況を捉える訓練が重要です。

2点目は、物事を可視化し、客観的な視点を保つことです。負けないための目標なのか、勝つための目標なのかによって、意思決定は異なります。冷静に状況を俯瞰し、客観的な視点を持つことが肝心です。

3点目は、目標の明確化です。人は目の前のことに集中しすぎるあまり、取組みの途中で何がゴールなのか見失ってしまうことがあります。人間はフィードバックが即座に得られるものに熱中しやすい傾向があります。自分がやったことにすぐにフィードバックがあると、目の前のことにのめり込んでいくのです。

4点目と5点目は、立ち止まることと勇気を出すことです。立ち止まって客観視し、先述のシステム2を作動させて冷静に分析したうえで、意思決定の勇気を持つことが重要です。

また、常にプランBを持つことも重要なポイントです。たとえ順調でも、今後うまくいかなくなった場合の対策を習慣的に考えられる人は、良い意思決定ができるようになります。前例にとらわれず柔軟に対応する姿勢が求められます(図3)。

次に、前章で触れたコンセンサスを得る能力に関して詳しく解説します。それは、突き詰めると言語化する能力に尽きます。未来のビジョンをいかに言葉を尽くして明確に表現でき、共感を得られるかということです。日本は、「率先垂範」「背中を見せる教育」など、言葉にしなくてもわかるだろうという考えを重視してきた国ではありますが、これだけ複雑な現代では、言葉で表現しないと組織のコンセンサスは得られません。言語化能力は、努力を重ね、多様な表現を試みることで磨かれます。もし、言葉に出すことが苦手なリーダーならば、自分の考えを代わりに表現してくれる語り部というか腹心を傍に配置すべきです。

また、この5つの鍵を実践するうえで重要なのは、試行錯誤を重ねて訓練を行うことです。例えば、香港の財閥では、後継者である子供に親族集合の際の料理を選ばせることで意思決定の訓練を行います。高齢者に対する配慮などを考慮しながら何度も経験を積むことにより、コンセンサスを得たうえでの良い意思決定ができるようになり、当主としての振る舞いも身に着けていきます。部下に意思決定の訓練をさせる際は、とにかく実際の意思決定を多くさせることが重要です。例えば、撤退ラインを上司が予め設定し、あとは部下に任せて実行させるような仕組みにすることで、部下は失敗やプランBの検討を通じて成長します。こうした一つ一つの経験が差になるため、意思決定能力に男女差はありません。差が生じるのは、どれだけ試行錯誤を重ね、訓練の場数を積み重ねてきたかによるのです。

4. ネガティブ・ケイパビリティ

もう一つ、違う角度から意思決定について述べておきます。勇気を持って決断することは重要ですが、事業に大きな影響を与える決定は、安易に行うべきではありません。楽になるために早く決定することは、あってはならないのです。19世紀初頭のイギリスを代表する詩人、ジョン・キーツが「ネガティブ・ケイパビリティ」と呼んだ、白黒つけずに灰色でいられる力は、システム2を作動させるために必要な能力です。パターン化して楽をせず、思考実験を何度も繰り返し、その結果、多くの視座から考えられる力に繋がります。このグレーな状況に耐えながら考える力は、コンセンサス形成や新たな発想を生み出す際に不可欠です。但し、ネガティブ・ケイパビリティだけではビジネスは成り立たないため、非常に重要な、長期的な論点を検討するときや人材育成において有用です。

最後に、マネージャーに求められることは意思決定力であり、これを避けては通れません。良い意思決定をするには訓練で試行錯誤を重ねることが不可欠であり、長期的な判断には、先述のシステム2を作動させることが重要です。また、言語化能力やネガティブ・ケイパビリティを活かし、結論を急がず最善の意思決定ができるように取り組んでいただけることを、期待しています。

〈質疑応答〉

質問A ガバナンスが十分に機能していない企業の特徴について教えてください。

高田 そのような企業では、撤退ラインを誰も決められず、強いトップが全てを決めてしまうケースが多く見受けられます。その結果、意思決定の訓練を積んだ人材が不足し、軌道修正が困難になる状況に陥ってしまいます。トップに依存する体制では、フォロワーばかりが残り、組織の柔軟性が失われがちになります。

質問B 意思決定を状況に応じて柔軟に変更せざるを得ない場合でも、周囲の納得感を得るためにはどうすればよいでしょうか。

高田 その変更理由を明確にし、具体的且つ丁寧に説明することで、周囲の納得感を得ることが重要です。その際、言語化が何よりも鍵となります。

質問C ネガティブ・ケイパビリティは、訓練を通じて習得・向上させることが可能なのでしょうか。

高田 その通りです。ただひたすら耐えるだけの受動的な姿勢ではなく、さまざまな視座からの思考実験を繰り返すことで鍛えられる能力です。

質問D 意思決定における情動主導と数値主導に関し、日米間の違いはあるのでしょうか。

高田 日米の違いというよりは、集団の属性や構成による影響が大きいと考えられます。情動主導は、価値観や背景が似たような人たちが集まっているときは効果的ですが、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちが集まる場では、数値による客観的な表現が必要になります。ただ、数値だけの表現に頼ると、AIのように機械的な判断に陥りがちになるため、自分たちの特性や状況に応じたバランスの取れた表現と意思決定も欠かません。

質問E 意思決定において、マネジメント層でなくても参考になるポイントがあれば教えてください。

高田 意思決定は訓練によって研かれるものです。若手社員であっても、自分が決定権者だったらどうするかを常に考えて、シミュレーションを繰り返すことが重要です。この積み重ねが、将来の意思決定力の基盤を培います。