『日経研月報』特集より

ライフサイエンスにおける社会実装と人材開発 ~医療と介護のサステナビリティ(第10回)~

2025年8-9月号

今回は本連載の第5回に続き、私自身が(株)日本政策投資銀行 設備投資研究所より2025年5月に刊行したレポート(注1)(以下、当レポート)に基づく論考となります。

医療や介護の領域をサステナブルに運営するには、運営システムのみならず、そこで活用されるテクノロジーにも継続的なイノベーションが必要となります。その一つとして、介護テックに関する開発の在り方などについて前回の連載で取り上げました。

今回はそこからもう少し踏み込み、医薬品や医療機器といういわゆるライフサイエンス分野に関して深掘りします。

1. 研究開発と社会実装の関係 ―ベルギーを題材に―

本稿の基となるレポートは、ライフサイエンスにおけるエコシステム形成をテーマとしたものですが、その中でも特に重要な要素として社会実装プロセスと人材育成に焦点を当てています。

ライフサイエンス分野は、一般的に研究開発期間に非常に長い時間を要する世界です。そして多くの革新的な技術は、大学や研究機関などにおける基礎研究を土台に生み出されてきました。多額な資金がこのような研究分野に投入されますが、そうした研究が世の中に有益な形で展開していくことを近時は「社会実装」と呼び、その重要性は時を追うごとに増しています。

しかし研究開発への資金投入額が大きければ、必ずや適切な社会実装が生み出されるというわけではありません。その市場の特性にあった社会実装の在り方を考えなければ十分な成果が得られないことは確かです。

こうした悩みはどこの国でも多かれ少なかれあり、さまざまなトライアルが為されてきました。基本的にその一番の成功事例は北米で実現された取組みなので、その在り方を模したケースが多いのですが、北米を影響元としつつ、自身の国にあったスタイルを築き上げている国も複数存在しています。

その一つとして当レポートではベルギーを題材としています。ベルギーでもさまざまな大学により研究開発が実施されているのですが、バイオテクノロジーの分野では更に特徴的な取組みが為されています。ベルギーの北部にあるゲントという都市にヘッドクオーターを置くVIBという組織がその一つです。

VIBに着目する最大の理由は、その合理性にあります。バイオテクノロジーにおいて、VIBはフランダース地区の5つの大学と連携し、研究者が大学とVIB の両方で資格を有する「ダブル・アフィリエイト」という形態をとり、トップ・オブ・トップのプロジェクトや人材を支援していく形をとっています。こうした仕組みをベルギーは比較的得意としており、そもそも半導体の世界で有名なIMECという組織の成り立ちもこのような形から始まっています。ベルギーという人口約1,100万人の国での一つの知恵と言えるでしょう。

当レポートでは、1995年の創設設来、2022年まで長らく同組織を共同創設者として運営してきたJo Bury氏や現在Managing Directorの職務にあるChristine Durinx氏に話を伺い、比較的長いインタビューを掲載しました。紋切型でキャッチフレーズ的な部分だけを抜き出す形ではその真意が伝わりにくいと感じたからです。

そのインタビューを通じて、まず私自身が一番知りたかったことは、基礎研究を主たる目的とするVIBでは、社会実装に向かう案件とそうではない案件をあらかじめ切り分けているか、という問いでした。

しかし、Jo Bury氏によるその答えは「そんなことは考えていない」という非常にシンプルなものでした。それどころか「この分野がホットである」という定義づけすら行っていないということです。大事なのは、どれだけ革新的な研究自体に注力できる環境を作り、またそれに足る研究者をアサインするか、ということなのです。

ただし実際には、その枠組みから多くのスタートアップが生まれてきています。では、そうした形で社会実装に向かう転換を誰が担うのでしょうか。それは「TTO」と呼ばれる、技術移転を行うメンバーがその主体なのですが、大事なことは、その人材が基本的には研究者の中から生まれてきているということです。

欧米はPI(Principal investigator)が研究の主宰をする形が一般的で、日本の大学の旧来型の仕組みとは異なる部分が多いという側面はあるのですが、研究職の側からそうした技術移転に関わる人材を適切にアサインしていくこと、更に研究と産業双方の言葉を話せる「バイリンガル」を見出していく、というプロセスを、研究機関側が積極的に進めてきたということです。

このベースとして、アカデミアと産業が一体となったライフサイエンスという分野の中で人材のローテーションが成り立っていることが大きな特徴です。そして、このことが研究者自身のキャリアパスに多様性を生み出していることは、ベルギーの大きな強みです。

一方、こうしたトップ案件を抽出する枠組みとしてダブル・アフィリエイトという形態があるとするのであれば、協力する大学との関係性も注目すべきでしょう。これについては本稿の紙幅上、詳細は割愛しますが、バイオテクノロジーという専門性が高い分野であるからこそ、こうしたVIBのような研究機関が必要であるというコンセンサスと、その分担を担保するため、特許の取り扱いなどに関するフェアネスが存在していることは、役割分担をする大学側からのインタビューからも窺うことができました。

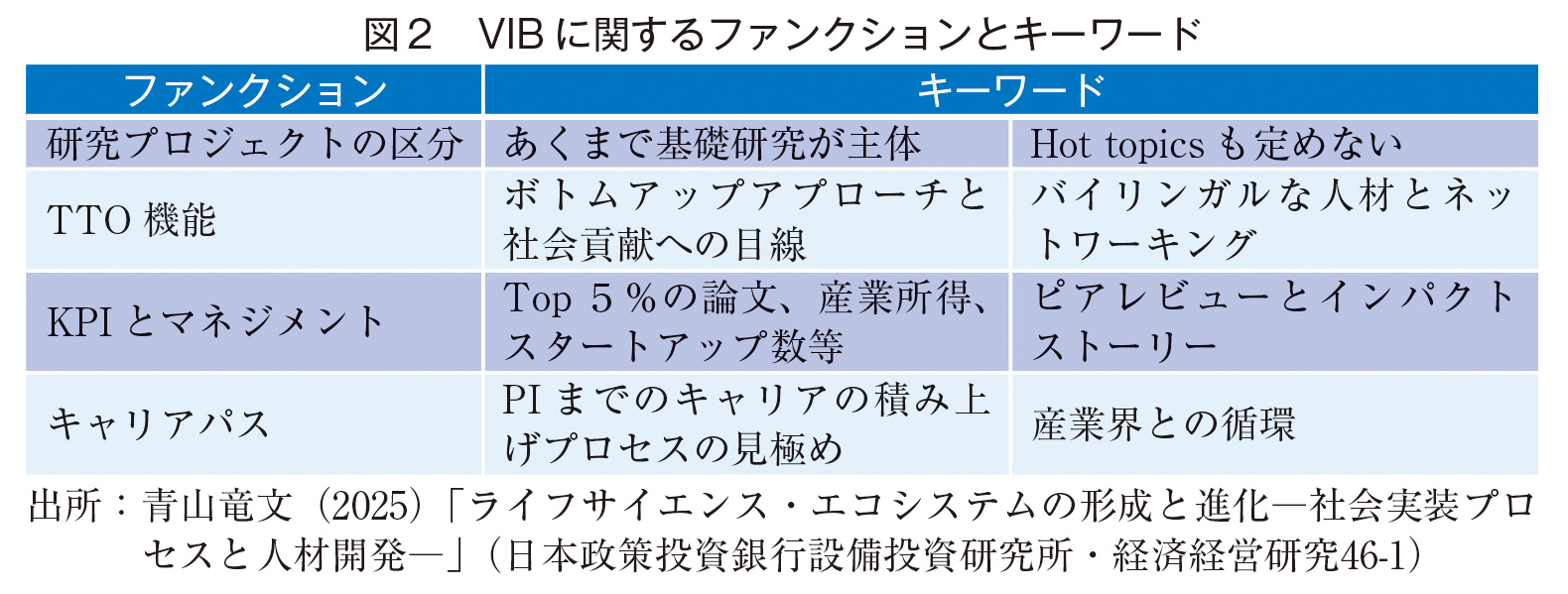

図2はVIB側からのインタビューでキーワードとなるような内容を抜き出したものですが、かなり特徴的な取組みを行っていることは見てとれます。

2. 「人材育成」に関する取組み

1. で取り上げたのは大学や研究機関というプロセスの中での研究開発と社会実装に関する話ですが、実際に、研究が事業になっていくというプロセスでは、スタートアップの創出や企業との協業などさまざまな形が存在しています。

そして実際に事業化プロセスに近い話として、同じくベルギーにあるULBという私立大学において2022年に開設されたAMBT(Advanced Master in Biotech & Medtech Ventures)というプログラムに関するインタビューを本レポートでは取り上げています。

このプログラムでは、ライフサイエンス分野の開発から販売にあたるプロセスを複数のモジュールに分け、産業界など大学外のメンバーが講師の85%を構成するという形で1年間のプログラムを作っています。そして、生徒側のメンバーの国籍や職種なども可能な範囲で分散させて実際のボードメンバーを模すユニークな形をとっています。

これはライフサイエンス業界におけるアントレプレナー不足がエコシステムの改善のためには不可欠という問題意識のなかで設立されたプログラムです。

プログラムディレクターの方に話を伺う中でも、さまざまなアウトカムとしての指標はあるものの、ここから生み出される人材そのものが財産であることを述べられており、産業の中で一定の役割を早くも果たし始めていることが語られます。

同時に、こうしたプログラムを作る活動自体が非常に起業家的活動であることも述べられています。前述のVIBの設立来のジャーニーにも私自身、同様の感想を頂くところなのですが、仕組み、枠組みをその国の状況を踏まえつつ辛抱強く構築していくプロセスは非常に学びが大きいものです。

もちろんこうした人材開発に関する動きはベルギーだけではなく、世界各国で行われており、当レポートではドイツやシンガポールの状況を簡単に取り上げています。

例えばドイツではミュンヘンにライフサイエンスに関するクラスターが存在しているのですが、Valuation(企業価値評価)を学ぶプログラムがライフサイエンスを学ぶ人達のプログラムに加えられるなど、医師自身がアントレプレナーシップを学ぶ機会がセットされています。

シンガポールにおいてもA*Star(シンガポール科学技術研究庁)という研究機関がサイエンスの底上げに力強く貢献をしてきましたが、2010年代中頃からは社会実装の強化及びこれに繋がる人材開発に舵を切り、A*Star内のみならず、人材開発のプログラムがさまざまな形でセットされる状況になっています。

3. 日本における課題対応

では、日本の現況はどうでしょうか。日本におけるライフサイエンスにまつわる大きな特徴は、40兆円を超す医療費などを土台としたマーケットに基づき、独立した産業として医薬品や医療機器の産業が存在し、かつこれらの合算として10兆円を超える国内市場が存在することです。

こうした国内基盤をベースに、主要各メーカーは世界市場をターゲットに入れ、事業開発についても海外での新たなシーズの導入を主要テーマの一つとしています。

そうした動きは各企業の事業開発者の目線や、出口として企業と議論を重ねるベンチャーキャピタリストの目線をグローバルな水準に引き上げることとなります。

そして国の科学技術政策自体も、さまざまな形でアップデートされ、KPIもグローバルスタンダードに近い形が設けられるようになってきました。

そうした意味では達成されるべき水準感が共有されるようになってきたのですが、残念ながら大学や研究機関といったアカデミアは、企業などと同じような形で海外展開が出来るわけではありません。その意味ではリアリティをもってエコシステムの変遷を感じることが難しいという難所があります。

ただ、この難所を超えることで、よりグローバルにも通用するイノベーションを生み出せるポテンシャルを日本のアカデミアは有していますし、そのように評価をしている海外の有識者も数多く存在しています。

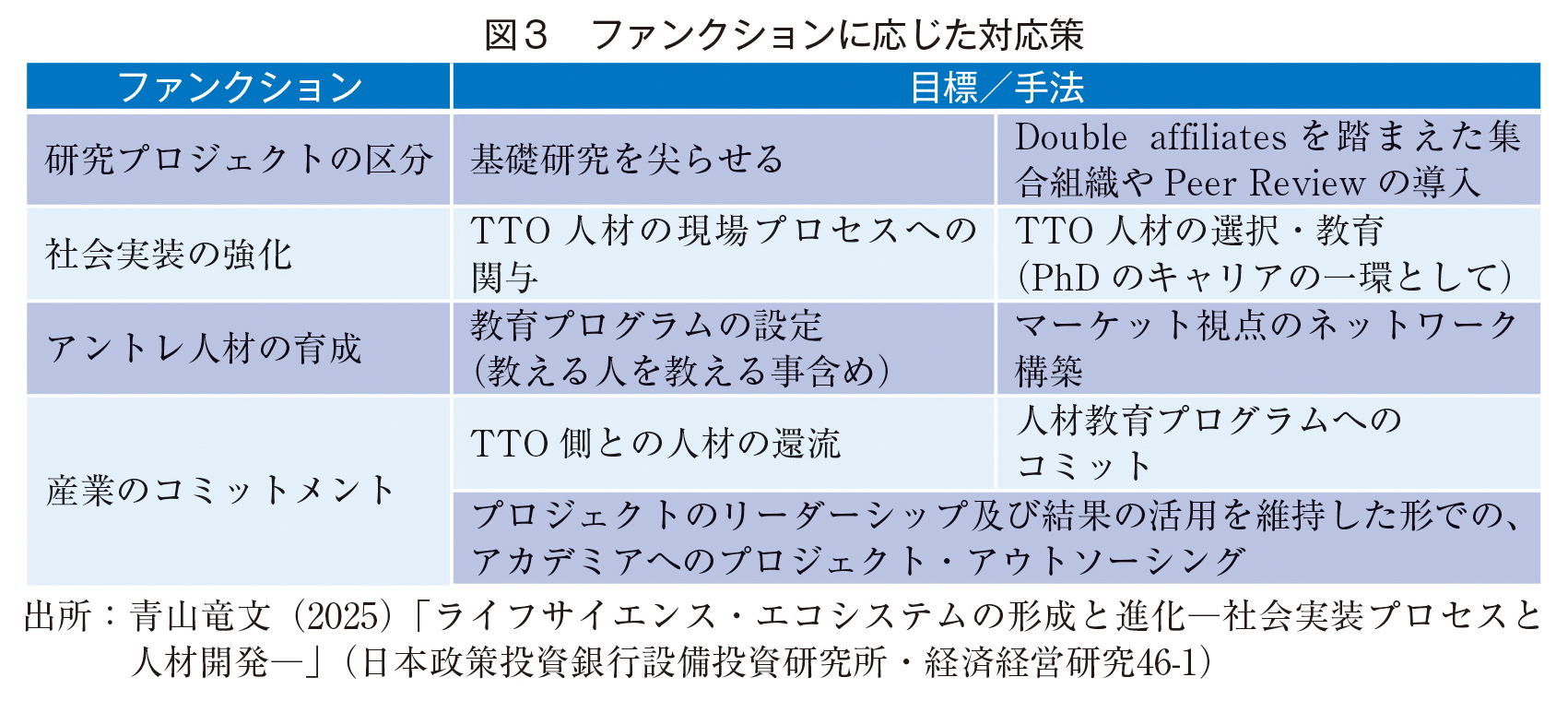

1と2で述べてきた項目への対応を日本流に考えてまとめたのが図3です(本稿では一部のみを取り上げています。全体像については当レポートをご参照ください)。

もちろんここで述べているような集合的な組織を作ることやアントレプレナー・プログラムを一足飛びに行うことはできないでしょう。

現在大枠でコンセンサスが得られているのは「社会実装に沿った案件の開発が必要である」ということくらいで、その方法論はある意味百花繚乱です。そして、そもそもそれを支える人材や資金が存在しているか、という論点もあります(人材と資金は表裏の関係にありますが、「教える人を教える」といことも含め、人材の方がよりクリティカルな課題です)。

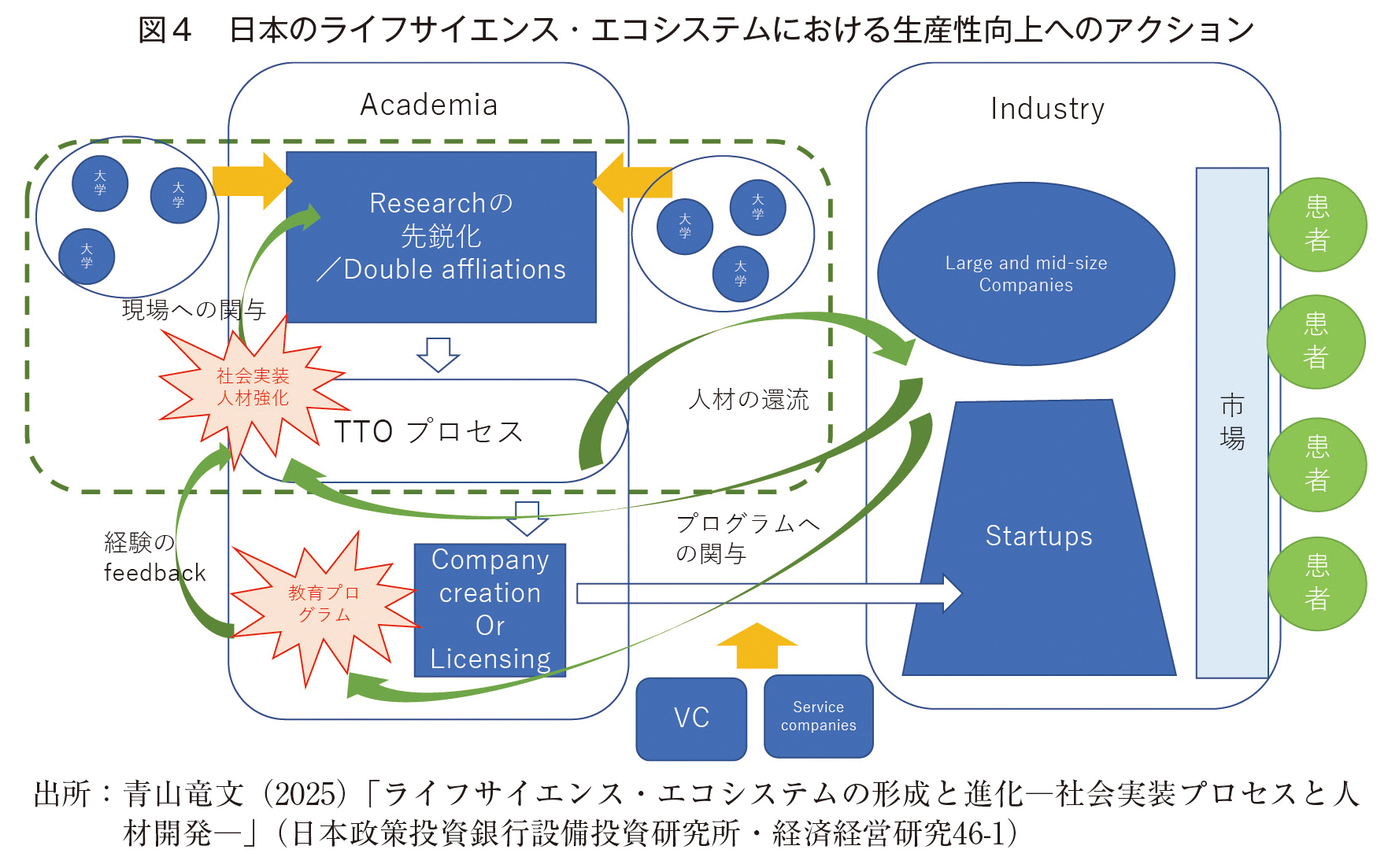

図4は図3を模式的にプロセスに織り込んだものですが、各々のエリアにいる人材がどのように緑の線で示すように還流していくかが大きなポイントであると考えています。

そして、このプロセスには産業界がエコシステム全体にどのようにコミットするかという論点があります。また、そうした点も含めて、各々のエリアがどう相互に繋がり、また人材が還流していくかという点を意識することは、エコシステム形成上、極めて重要であるとベルギーの事例を見ていても感じる次第です。

加えて、当レポート執筆後、各所で議論を行うなか、若手・中堅の研究者や医師にとっての「キャリアパスの多様化」をどのように産業全体、国全体で担保出来るかが、エコシステム形成上、当面のゴールになるのではないか、と感じています。私自身、海外にいる日本人研究者の方と話す機会が増えるなか、こうした観点は今後の議論において避けて通れない重要な課題であると考えています。

こうした議論を単に机上の空論に留めないためには、サイエンスの先鋭化を担保し、その評価を適切に行う仕組みをアカデミアなどで構築したうえで、その先の議論として「どういう市場に、どういう課題解決を行うべきか」という視点を学と産で共有できる状況作りが必要です。それは極めて実践的な活動でもあるのですが、その活動の先で図3や図4で示したような枠組みの議論に迫ることが必要なのだと考えています。

本稿でのメッセージの元となるような、インタビュー素材も数多く当レポートには含まれていますので、一度註1のリンク先を通じてお目通しをいただければ幸いです。

(注1)青山竜文(2025)「ライフサイエンス・エコシステムの形成と進化―社会実装プロセスと人材開発―」(日本政策投資銀行設備投資研究所・経済経営研究46-1)https://www.dbj.jp/ricf/pdf/research/DBJ_EconomicsToday_46_01.pdf

ヘルスケア

ヘルスケア