『日経研月報』特集より

台湾のサイエンスパークにみる人材集積と半導体産業 ~日本半導体産業への示唆~

2025年8-9月号

1. はじめに

スマートフォンやAI、EVなどに欠かせない半導体。その中でも、データの処理などを担うロジック半導体の製造において、中心的な役割を果たしているのが台湾だ。台湾における、半導体産業の存在感はとても大きく、そのトップメーカーである台湾積体電路製造(以下、tsmc)の動向は、台湾経済全体に大きな影響を与えるまでになっている。そして台湾には、半導体関連の企業と共に、世界中から多くの半導体関連の技術者が集まってきている。

2021年にtsmcが熊本での工場建設を発表して以降、九州を中心に日本国内においても半導体産業を発展させていくための議論が活発に行われている。そうした議論の中では、必ずと言って良いほどに人材不足が課題として指摘されている。

本稿では、台湾のサイエンスパークを中心に、産業発展を支えている人材の状況を分析し、今後の九州、ひいては日本全体へ半導体関連の高度な技術を有する人材を集めていくための方策について考察をすることとしたい。

2. 台湾における半導体産業の存在感

台湾におけるGDPの長期推移を見ると、1980年代以降、経済成長の中心が工業からサービス業へと転換している。一般的には経済発展に伴い、サービス業の割合が増加し続けていくケースが多いが、台湾においては、2010年代からは工業の割合が再び回復している。今日の日本におけるGDPの構成をみると、工業の割合は3割以下だが、台湾では工業が4割近くを占めており、工業に存在感があるといえる。

台湾の工業に存在感がある理由は、tsmcを中心とした半導体製造業の存在にある。特に近時はAI関連の輸出と民間投資の拡大が台湾のGDP成長の牽引役となっており、2025年もGDPの成長が継続していく見通しにある。

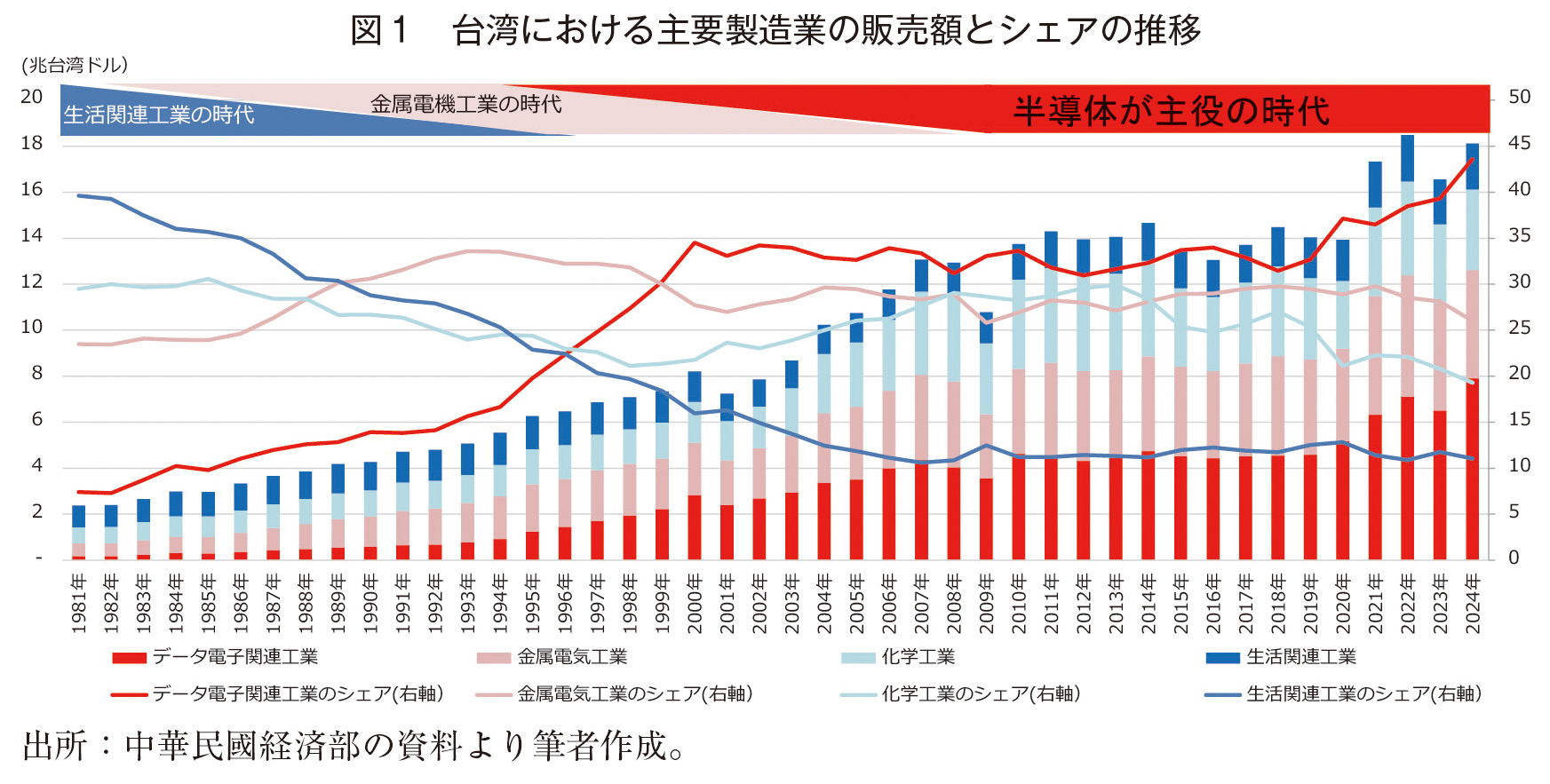

台湾経済の成長を牽引する工業だが、主要製造業の販売額と産業のシェアの推移をみると、その中身は時代と共に変化していることが分かる。図1に示したとおり、1980年代は生活関連工業が中心的なシェアを有している。具体的には紡績、アパレル、プラスチック加工などの労働集約型産業が台湾の工業の中心にあった時代といえる。1990年代は、金属電機工業の時代になる。この時代は労働集約型から資本集約型にシフトしたものの、組み立てなどを行う技術水準が高くない産業が中心となっていた時代といえる。そして、2000年台からは、半導体を含むデータ電子関連工業の時代になる。今日まで続くこの状況は、資本集約的であると共に、技術水準の高い産業が中心になった時代といえる。

3. 工業の発展を牽引する台湾のサイエンスパーク

台湾の産業成長を後押ししてきたもののひとつが、台湾の域内経済を強靱化するためのサイエンスパーク政策といえる。第二次世界大戦時までの台湾は、製糖業が産業の中核を担っていたが、戦後は食品加工業や紡績業などの輸出加工型産業へとその軸足を移した。1972年には日中共同声明が発出され、日中国交正常化が実現。台湾と日本との関係が非政府間の実務関係という位置づけになるなど、国際的な政治状況が変化したことに加え、オイルショックなどにより経済状況にも大きな変動が生じる中、台湾は域内経済力の強化に舵を切っていくことになる。1973年には、蒋介石の息子であり、1974年から総統を務めることになる当時の蒋経国行政院長が主導して、「十大建設」という大規模インフラ整備計画なども動き出している。

そうした状況下、半導体分野に関しては、1974年に台湾当局が主導する「集積回路計画」が始動。アメリカのRCA社から電子時計用IC技術を導入することが決定される。台湾半導体産業の発展において重要な役割を果たすことになる工業技術研究院(以下、ITRI)とRCAとの間で技術移転に関する契約が交わされ、この中で台湾側にICの設計、製造、検査及び設備に関連した合計330人・回の実習の機会が提供されること等が約束された。第1陣としては19名の技術者が台湾から海を渡った。そして、1980年12月15日、台湾発のサイエンスパークである「新竹サイエンスパーク」が正式にオープン。同時に「行政院國家科學委員會科學工業園區管理局」(現在の國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局)が設置された。同年にはITRIからスピンオフする形で聯華電子(以下、UMC)が設立、1985年には張忠謀(モリス・チャン)氏のITRI院長就任、1987年の張忠謀氏によるtsmc設立へと続き、現在の台湾半導体産業の基礎が築かれた。

4. サイエンスパークの特徴と人材

現在、台湾には複数のサイエンスパークが存在している。新竹サイエンスパーク、中部サイエンスパーク及び南部サイエンスパークの各園区を合計した、サイエンスパーク全体の就業者数は32.6万人、面積は5,100.74ha(いずれも2024年末時点)にもなる。新竹サイエンスパークだけでも、総面積は1,466.97haと広大で、エリア内の就業者数は17.8万人、博士の学位を持つ就業者の数は5千人以上にも及ぶ。新竹サイエンスパークとその周辺には、半導体関連企業を中心とした民間企業に加えて、陽明交通大学や清華大学、ITRIなどの研究機関のほか、住宅や商業施設なども立地している。

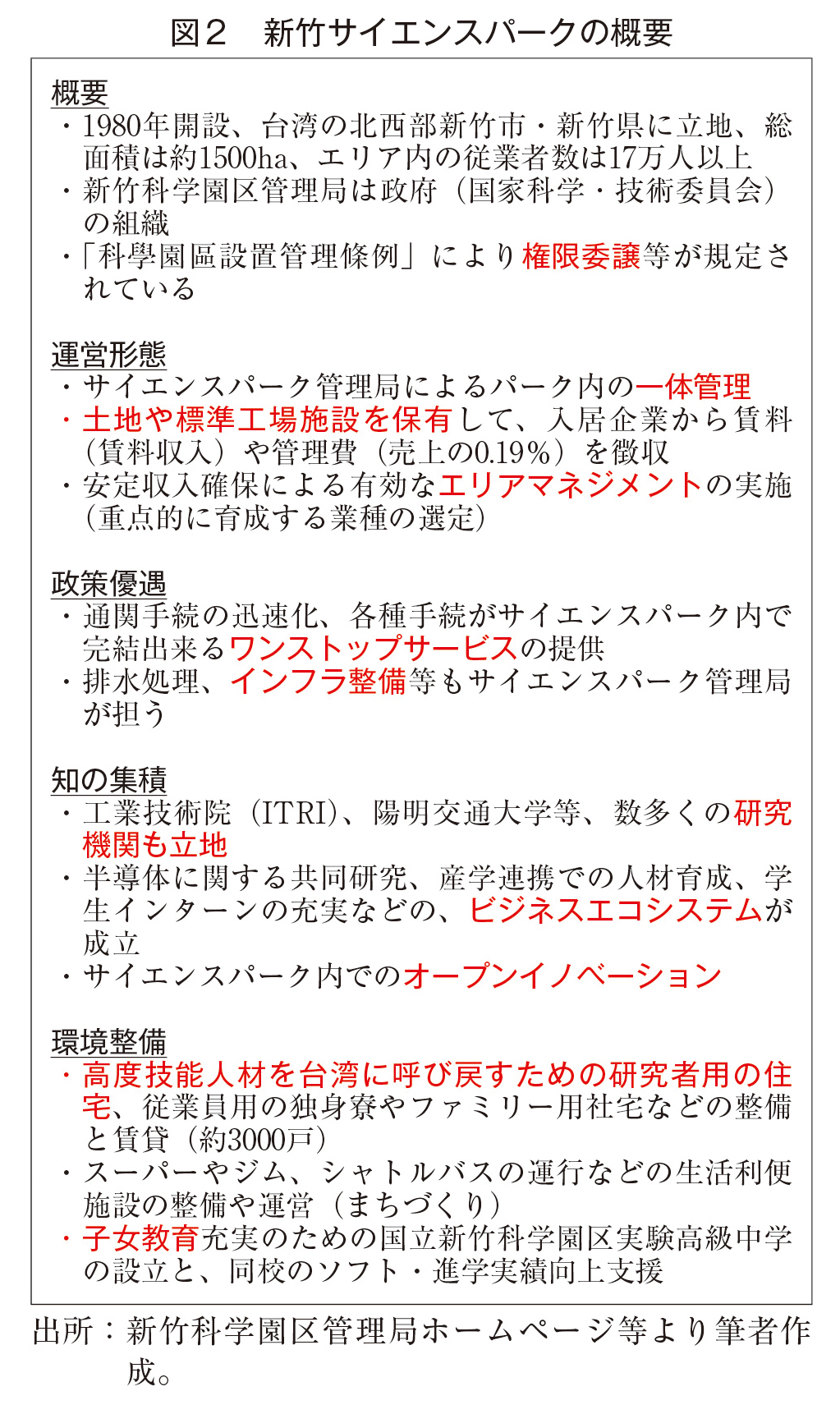

新竹に限らず、サイエンスパークを管理しているサイエンスパーク管理局は、台湾当局の直属機関となっており、各機関の権限を委譲されていることから、行政手続に関する各種審査や申請などの手続をサイエンスパーク内のワンストップ窓口で調整し、完結させることができる。また、サイエンスパーク管理局では、保有するパーク内の土地や建物を賃貸したり、各企業の売上げに応じた管理費を徴収したりすることで安定的な財源を確保している。これにより、パーク内のインフラの整備や維持管理などを含めて、サイエンスパークを一体的にマネジメントするシステムが構築されていることも大きな特徴となっている。また、企業への支援策や、研究機関からのスピンオフ支援、大学と企業との連携促進などの取組みもあり、パーク内でのイノベーションが促進される、エコシステムが構築されている。このような取組みにより、サイエンスパークは多くの人材を引き寄せる魅力的な場所となっている(図2)。

5. 新竹サイエンスパークにおける主要産業の変遷と人材

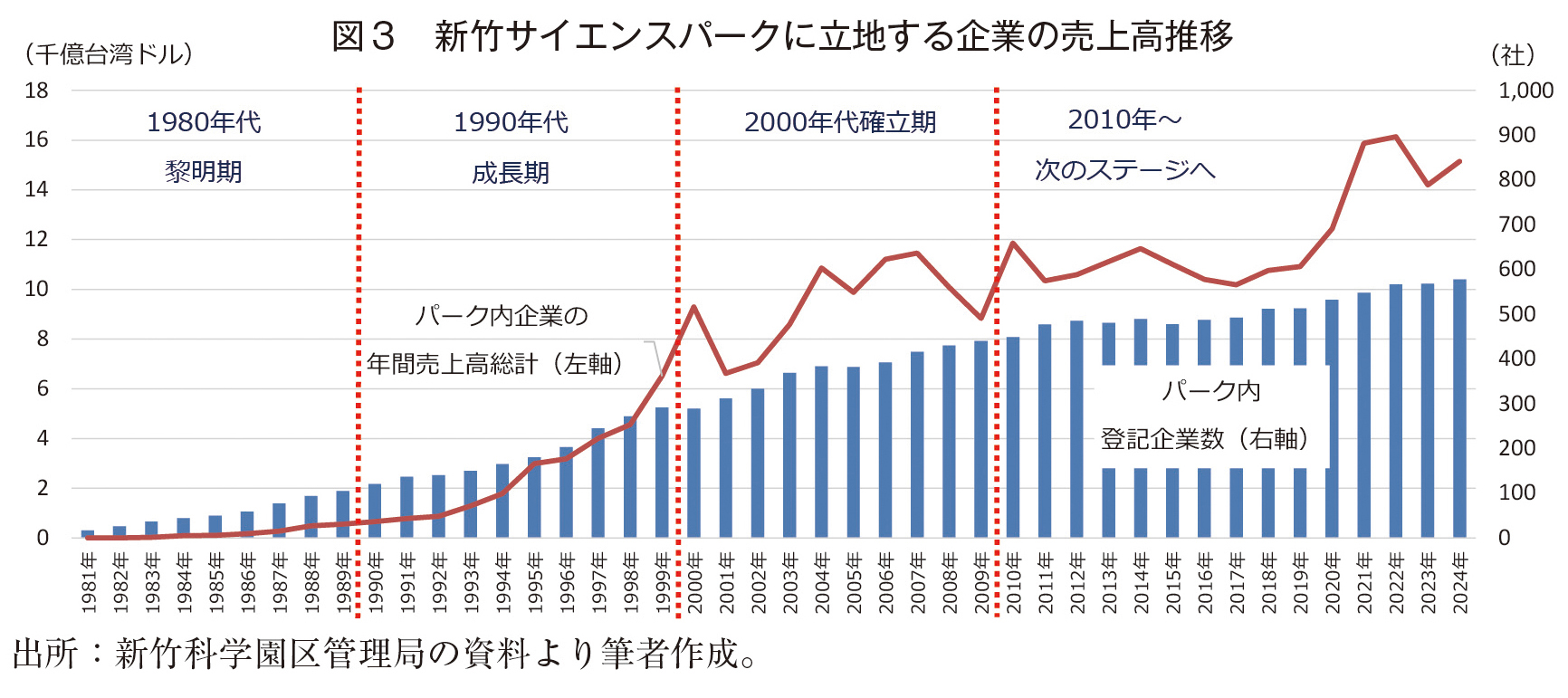

新竹サイエンスパークは、1980年に台湾で最初に設立されたサイエンスパークである。新竹サイエンスパーク内に立地する企業数や、立地企業の年間売上高の合計が、順調に伸びてきていることはデータからも窺える(図3)。ここでは、新竹サイエンスパークにおける主要産業の変遷を分析するため、1980年代を“黎明期”、1990年代を“成長期”、2000年代を“確立期”、2010年からを“次のステージへ”、と区分して分析をしている。

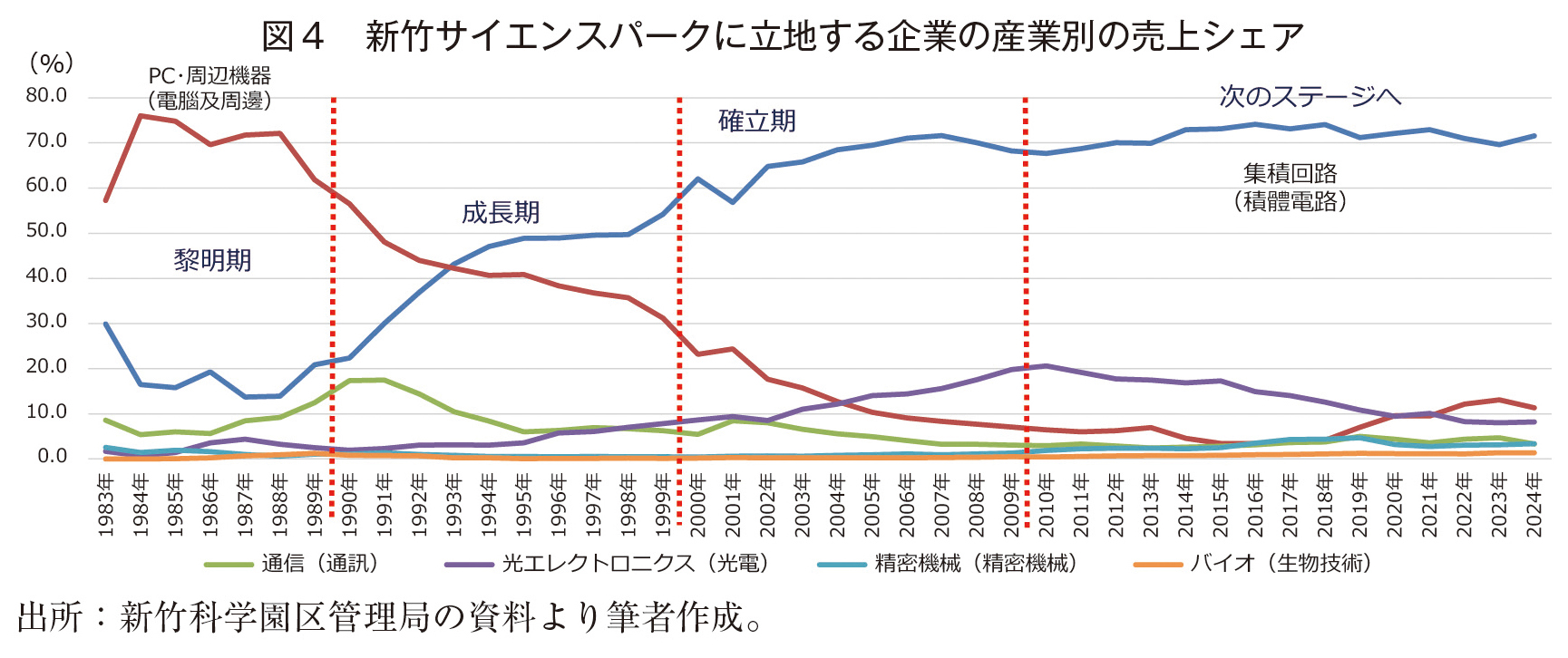

新竹サイエンスパークにおける産業別の売上シェア(図4)を見ると、1980年代の“黎明期”は、PCや周辺機器などの組立型産業が7割以上のウェイトを占める中心的な産業となっていた。その時代の日本は、DRAM(メモリ)やLSI(ロジック)を中心とした生産拡大により、世界の半導体市場でトップとなっていた。しかし80年代後半に入ると日米半導体摩擦やPCの普及等もあり、日本の半導体産業は苦しい時代を迎えることになる。

日本の半導体産業が衰退する一方で、韓国や台湾の半導体産業が急成長することになる。1990年代からの、新竹サイエンスパークの“成長期”においては、半導体ファウンドリビジネスが伸張し、集積回路企業の売上がパーク内企業の合計売上の約半分を占めるまでになっている。

2000年代以降はtsmcやUMC等を中心に更なる成長を遂げ、新竹サイエンスパーク立地企業の合計売上の約7割を集積回路企業が占める“確立期”になる。半導体が主役となった時代が、今日まで続いているように見えるが、新竹サイエンスパークに立地する集積回路企業の中では変化が生じている。

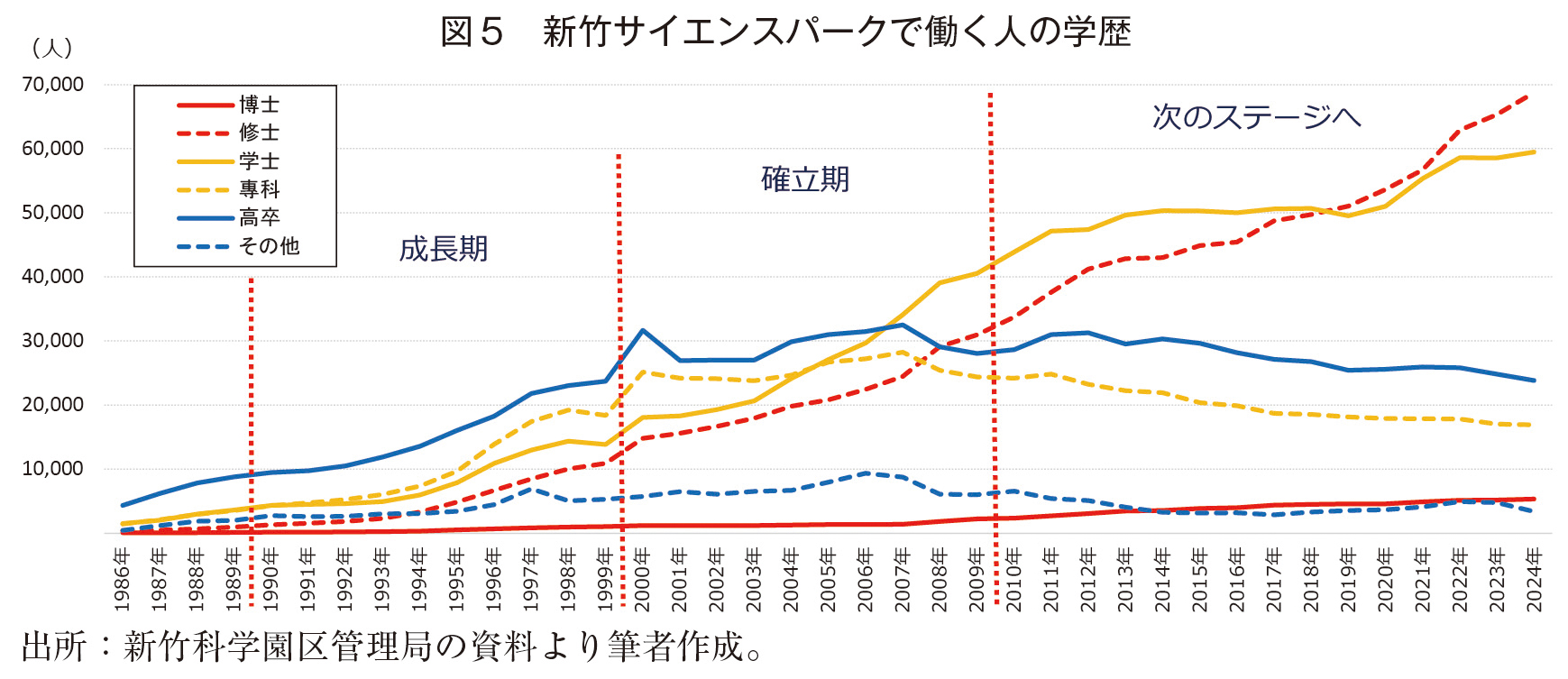

この変化は、新竹サイエンスパークで働く人の学歴についてのデータ(図5)をみることで明らかになる。1990年代の“成長期”において、サイエンスパークの中心となる産業が、PC・周辺機器から集積回路に交替しているが、1980年代と同様に就業者の中心は高卒者や専科卒業者が中心となっている。しかし、2000年代の“確立期”においては、半導体ファウンドリビジネスがサイエンスパークの主役としての地位を固める中、学士の比率が高卒者を上回り、就業者の中心となっていく。2010年以降は学士や修士の学位を持つ就業者が高卒者を上回り、さらに2019年以降は、修士が学士の人数を上回っている。これと同時に博士の学位を保有する就業者の数も徐々に増加していることから、新竹サイエンスパークは、ファウンドリビジネスを中心としたとした製造の拠点であると共に、高度な技術を有する人材が集積し、“次のステージへ”向けた研究開発を行う地域へと変化していることが窺える。

6. 人材不足が続く台湾半導体産業

新竹サイエンスパークに高度な人材が集まってきているにも関わらず、tsmcをはじめとした台湾の半導体企業は、なぜ日本をはじめとする海外への投資を加速させているのだろうか。その理由は、半導体産業が大きく成長している過程にあり、今後も規模の拡大が期待されていることに加えて、①経済安全保障的な観点からのリスク分散、②日本をはじめとした主要国政府の手厚い支援、そして③台湾内で不足するリソースの確保、が挙げられる。特に台湾の半導体産業に不足するリソースとして、「5欠」と呼ばれるものがある。5欠とは水、電気、土地、現場作業員、高度人材の不足を示しており、これが台湾内における規模拡大の制約要因となり、海外へ投資していかなければならない理由になっている。

中でも人材不足は、熊本や九州においても盛んに議論され大きな課題となっている。

新竹サイエンスパークは、ワンストップ窓口の設置、企業や研究機関、大学などの集積により、人材が集まる地域になっている。企業にとって、サイエンスパーク内に立地することは、誇らしいことであり、入居を希望する企業は多く、「サイエンスパーク内に立地することは、タワーマンションや高級住宅街に住むようなものだ」という表現を耳にしたこともある。その意味するところは、近くに優良企業や研究機関が立地していて、企業同士の交流や連携がしやすく、企業にとって望ましい環境が整っているということといえよう。それは、サイエンスパーク内に立地する企業で就業する、高度な技能を有する人材にとっても、魅力的な環境であるといえる。

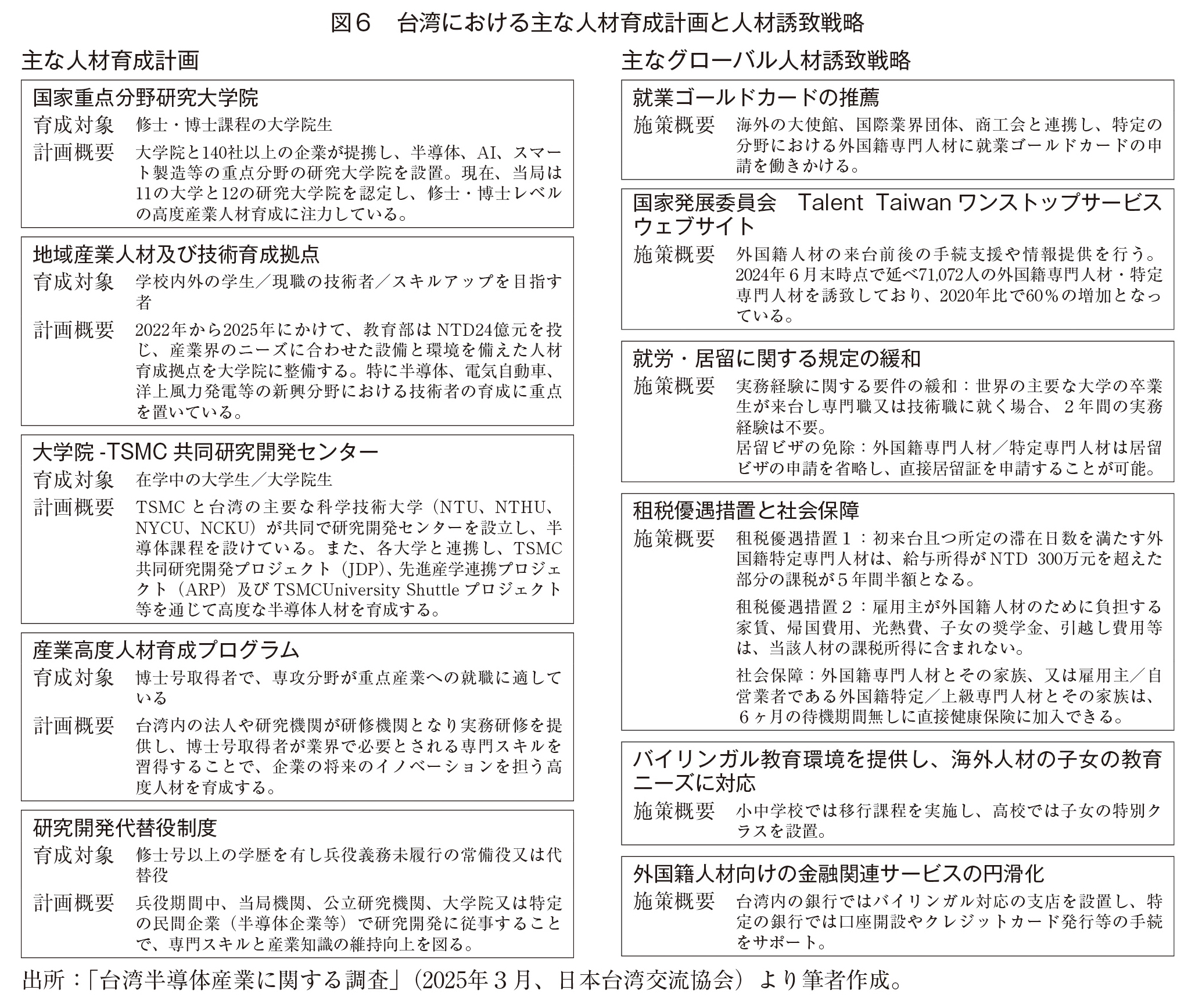

企業の成長を支援することは、各企業の魅力を高めることになり、人材を集めるための間接的な施策となる。そして、人材育成策や人材誘致策は、高度な技術を持った人材を集めるための直接的な施策となる。台湾には、人材育成のため、大学における重点分野の学部育成拠点の設置、産学連携の特別クラスの設置、海外の優秀な人材の台湾留学への誘致及び卒業後の台湾での就業支援などのほか、一般的な兵役期の代わりに「研究開発代替役」として、半導体などの専門的な知識を活用して当局機関や企業で研究開発に従事する制度などもある。

台湾の名門大学の一つである陽明交通大学(NYCU)には、陽明交通大学とtsmcとのジョイントリサーチセンター「陽明交大-台積電連合研発中心(注1)」が設置されている。学生にtsmcのトレーニングセンターで学ぶ機会が提供されているほか、NYCU×tsmc半導体プログラムについては、その修了者がtsmcへ就職するための面接参加資格を得られるなど、日本以上に大学と企業とが密接に連携した人材育成が行われている。

また、海外から人材を集めるための施策としては、海外人材サービス・誘致センターの設置、企業の海外人材採用の支援、就労や居留に関する規制の緩和や租税優遇措置が整備されているほか、外国人向けの教育や金融関連サービスなどの支援策なども実施されている(図6)。その他、日本と同様に人口減少や高齢化が進行する中、ベトナム、インドネシア、フィリピンなどから台湾に人材を集めるための人材育成と誘致に関するプログラムも始まっている。例えば、半導体産業等をターゲットとした「国際産業人材育成計画(インテンスプログラム(注2))」は、台湾での就業を念頭に置いた中国語の語学研修からスタートして、台湾内の大学における教育訓練(2年間)、企業におけるインターンシップ及び企業での就業(最低2年間)までがセットになったプログラムになっており、すでにベトナム人学生などの受け入れが始まっている。

7. 日本の半導体産業に人材を集めるためには

日本おいては、今後の半導体産業の成長に不可欠となる人材をどのように集めたら良いのだろうか。まずは、世界的に見た斯業界における適切な給与水準を確保することは大前提とならざるを得ないだろう。そのうえで、これまでの台湾における取組みの中で、有効であった施策を取り入れていくことが考えられよう。台湾の半導体産業が試行錯誤を重ねて発展を遂げたきた経緯を踏まえることで、日本の半導体産業も早期にキャッチアップすることができると考えられる。

また、台湾のサイエンスパーク発展経緯を踏まえれば、tsmcの子会社であるjasm(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing)の第一工場が稼働を開始した熊本は、半導体の生産を担う拠点としてのスタートを切っており、第二工場の建設以降の未来も見据えれば、新竹サイエンスパークの「確立期」の入口に近い状況にあるといえる。1990年代初頭の新竹サイエンスパークと同様に、足下では労働力を中心とした人材不足が課題となっているが、将来的に半導体の研究や開発を担う地域へと変貌していくためには、高度な技術を有する人材が集まる地域を形成していくことが目標になる。

そのためには、企業や教育機関、行政等が実施する人材育成や人材誘致策の実施に止まらず、企業や人が集まる魅力的なまちづくりが求められる。例えば新竹サイエンスパークの開発初期においては、アメリカのシリコンバレーから台湾人技術者が台湾に戻ることを促進するため、シリコンバレー風の住宅を整備している。また、パーク内で働く技術者の子女教育のため、幼稚園から高校までのバイリンガル教育を実践する学校を整備しただけではなく、優秀な教員を集めて、有名大学への進学実績を積み上げる等、魅力的な学校に育て上げる努力もなされてきたという。これらにより、新竹では、働く人自身の労働環境や給与等の待遇面のみならず、家族を含めて新竹に住みたくなる魅力を作り上げてきたといえる。

新竹と同様に九州や北海道などにも高度な技能を有する人材を集めるためには、半導体企業への直接支援に止まらず、自治体や半導体関連企業以外の地元企業を巻き込んだ取組みがポイントになるといえる。例えば熊本のjasmや北海道のラピダスの立地する地域は、空港などの交通インフラのみならず、豊かな生活時間を過ごすことができる雄大な自然環境にも恵まれている。半導体関連企業に止まらず、地域が一体となって働きたい・住みたい街を、台湾と切磋琢磨しながら形成していくことが期待される。

(本稿の内容は筆者個人の見解に基づくものであり、筆者が所属する組織の公式見解ではありません。)

(注1)陽明交大-台積電聯合研發中心 NYCU-TSMC Joint Research Center(https://tsmccenter.nycu.edu.tw/)

(注2)国際産業人才教育専班(International Industrial Talents Education Special Program)

産業・技術

産業・技術