『日経研月報』特集より

研究員リポート

ジェンダーレンズ投資の現状と展望

2025年8-9月号

1. はじめに:ジェンダー格差是正の重要性

2025年6月、世界経済フォーラムが各国におけるジェンダー格差をスコア化した「ジェンダーギャップ指数2025(注1)」を公表した。日本は148か国中118位で、G7の中では6番目のイタリア(85位)から大きく差をつけて最下位、韓国(101位)、中国(103位)など他の東アジア諸国と比較しても下回る結果となっている。2006年にジェンダーギャップ指数が公表されるようになってから日本のスコアはほぼ横ばいが続いているが、ランキングは下降傾向にある(注2)。過去20年間、日本のジェンダー格差是正に関する進捗が他国に比べて不足している状況が窺える。

ジェンダー格差が重要視されるのは単に社会的な側面からだけではなく、経済成長や少子化といった国の構造的な課題との関連性が指摘されているからである。ジェンダー平等が進んでいる先進国では1人あたりGDPが高い傾向にあるほか、ジェンダーギャップ指数と合計特殊出生率との間に正の相関関係がみられている(注3)。海外投資家は、投資環境におけるマクロ経済リスクとして、日本のジェンダー格差を取り巻く状況に厳しい目を向けている。ジェンダー格差は社会課題としてのみならず、国の社会経済的発展において重要な要素として、解決に向けた抜本的な取組みが求められている。

ジェンダー格差は複合的な要因から生じているため、政治、経済、社会のあらゆる側面から包括的なアプローチが必要となる。本調査ではその解決策の一つとなりうる「ジェンダーレンズ投資」に着目し、国内外の取組状況や課題を整理したうえで、今後の推進に向けた展望を示唆したい。

2. ジェンダーレンズ投資のアプローチ

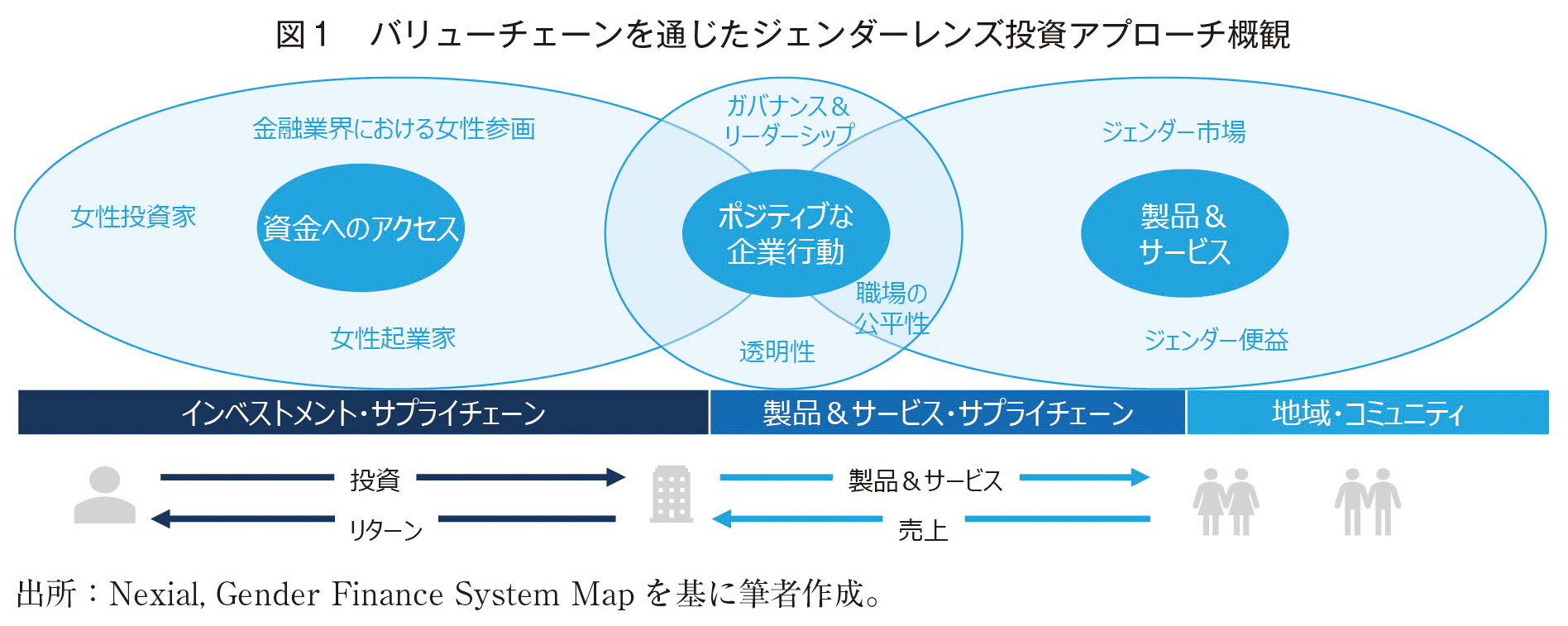

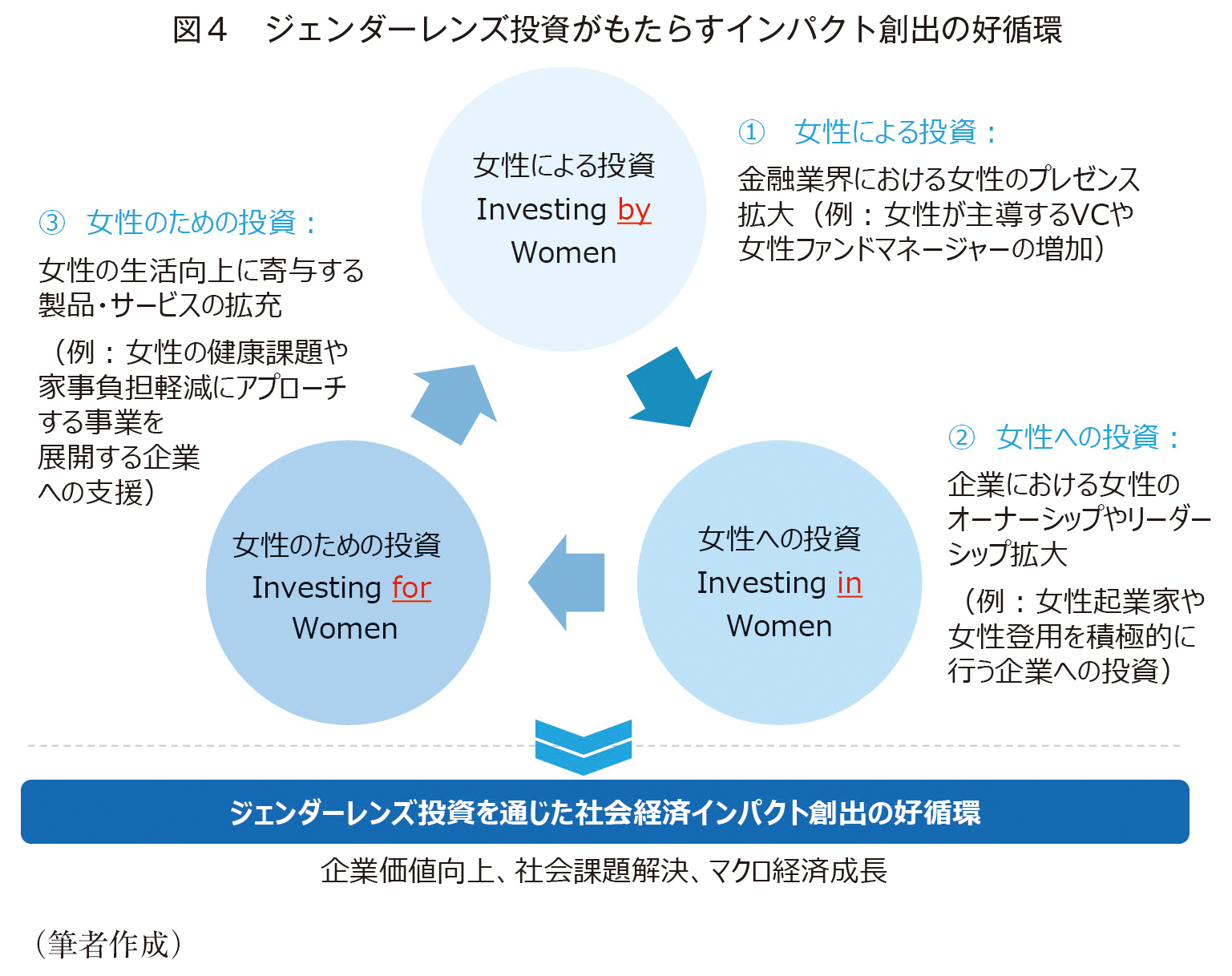

ジェンダーレンズ投資とは、投資判断の要素としてジェンダーの視点を取り入れ、ジェンダー格差の是正を目指す投資手法とされる。ジェンダーレンズ投資に関する定義は複数存在するが(注4)、大まかな概念として「女性への投資」、「女性のための投資」、「女性による投資」という3つの要素が含まれる(注5)。具体的な取組アプローチとして、①金融業界における女性参画や女性起業家への投資、②ジェンダー多様性に関するポジティブな企業行動を実践する企業への投資、③女性の生活向上に寄与する製品やサービスを提供する企業への資金提供、が挙げられる(図1)。金融機関・企業は各ジェンダー投資アプローチの実践を通じて、新たなビジネス機会の創出やリスク是正といったメリットが見込まれる。

3. ジェンダーレンズ投資市場の現状

ジェンダーレンズ投資に含まれる代表的なファイナンススキームとして、上場株式ファンド、ベンチャーキャピタル(以下、VC)などを含むプライベートエクイティ投資、サステナブル債券やローンへのジェンダー要素の組み込みなどが挙げられる。

ジェンダー関連指標(注6)のスコアが高い上場企業を投資対象とするジェンダーレンズエクイティファンド(GLEFs)の市場規模は約45億米ドルとされる(2024年12月末時点)(注7)。グローバル株式ファンドのほか、日本株に特化したファンドも存在し、代表的なものとして世界最大の資産規模を持つ年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が採用するESG指数「MSCI日本株女性活躍指数(WIN)(注8)」などが挙げられる。

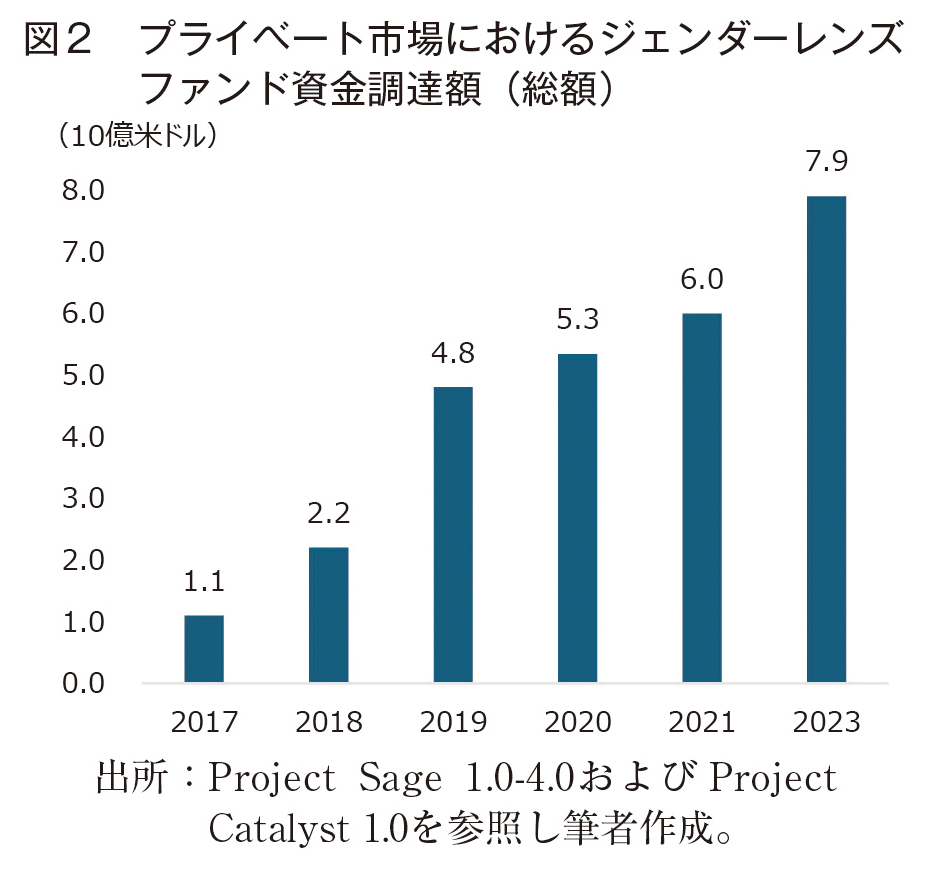

非公開資産を対象としたプライベート市場におけるジェンダー投資ファンドの総運用資産額は約79億米ドルとされ(2023年6月末時点)、近年市場拡大傾向が続いている(図2)(注9)。8割以上のファンドが女性のリーダーシップやオーナーシップへの投資を戦略として含めており、また6割超のファンドがVCによるプライベートエクイティ投資を行っている。一方、プライベートファンド投資の1回あたり投資額は10万~100万ドルが最多層で、5千万ドル以上はわずか3%と、大型の投資が非常に少ない状況だ。

スタートアップエコシステムにおけるジェンダー格差は国際的な課題となっている。米国ではスタートアップ創業者の38%が女性である一方、女性が主導するスタートアップ企業への投資は全体の2%に留まる(注10)。日本では資金調達上位50社のうち、創業者か社長に女性が含まれる企業の資金調達額は全体の僅か2%、また女性が代表を務めるVC数は1%と圧倒的に少ない状況だ(注11)。しかし創業者チームに少なくとも1名の女性がいる企業は、全員男性の企業に比べてパフォーマンスが63%高いという結果が示されているほか(注12)、女性が男性と同じ割合で新規事業を立ち上げ規模を拡大した場合、世界全体で5~6兆ドルの経済利益の創出が見込まれている(注13)。企業価値向上やマクロ経済の観点からも、スタートアップエコシステムにおけるジェンダーレンズ投資の拡大が求められている。

4. ジェンダーレンズ投資の取組事例

ジェンダーレンズ投資のエコシステムには、国際開発機関、民間金融機関、財団、NPO、関連イニシアティブなどのステークホルダーが存在し、さまざまな取組みを進めている。以下、海外・国内における取組事例を紹介する。

4.1 海外事例

ジェンダーレンズ投資の国際的な枠組形成を主導する2Xグローバルは、官民を含め150以上のアセットオーナー、資産運用会社などがメンバーとして参画する国際的なメンバーシップネットワークだ(注14)。主な取組みとして、ジェンダーレンズ投資に関する国際基準である「2X基準(注15)」の開発、2X基準に準じた投資を対象とした認証制度「2X Certification」や、資金動員プロジェクト「2Xチャレンジ(注16)」などを展開し、ジェンダーレンズ投資の実施をグローバルに推進している。

欧州では欧州投資銀行(以下、EIB)が2016年に「ジェンダー平等と女性の経済的エンパワーメントに関する戦略」を策定し、2X基準に沿ったジェンダーレンズ投資の実践を進めている。EIBは2025年3月に女性起業家の資金調達を促進するためのネットワーク「ジェンダー・ファイナンス・ラボ」を欧州委員会とともに設立し、既に欧州の商業銀行25行が参加を表明するなど、欧州におけるジェンダーレンズ投資をリードする存在だ。

4.2 国内事例

2024年11月に国際協力機構(JICA)が2X基準を採用したジェンダーボンドを発行し、ゆうちょ銀行などが投資への参加を表明している。また金融庁が主導し、インパクト投資に関する協働・対話を行う官民連携の「インパクトコンソーシアム」がインパクト指標にかかる代表的なデータベース例として2X基準を含めるなど(注17)、2X基準を活用したジェンダーレンズ投資推進の兆しがみられる。

サステナビリティにフォーカスした投資ファンドの組成・運営を行うSDGインパクトジャパンは、日本の中小型株投資を行う「NextGen ESG Japan 戦略」にジェンダーを統合している。具体的には、女性役員・管理職比率と男女賃金格差縮小をKPI(重要業績評価指標)として設定し、課題の根本原因の把握や改善に向けて、ベストプラクティス事例の提示などを行いながら投資先企業との対話を進めている。

融資に関する取組みとしては、日本政策金融公庫の国民生活事業が「新規開業・スタートアップ支援資金」制度の一部において、女性起業家などに対して通常よりも有利な特別利率で融資を提供している。その他、創業支援セミナー等での情報発信や、女性による新規開業に関する調査(注18)なども行っている。

また、国内企業・金融機関におけるジェンダー多様性への取組みを推進するイニシアティブが複数発足し、ネットワークを拡大している。2007年4月に発足したジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)は、国内大手企業・金融機関を中心として約100社の会員企業を抱え、業種の枠を超えた女性幹部および幹部候補社員の相互交流、女性リーダーの育成などを支援している。さらに、資産運用業界におけるジェンダー多様性にフォーカスしたイニシアティブAsset Management Women’s Forum(AMWF)が2022年に発足、現在日系・外資含め20社以上が参加し、資産運用業界におけるジェンダー多様性推進に向けた取組みを展開している。その他にも、ジェンダーを投資戦略に含めたファンドや女性起業家支援プログラムなどが複数立ち上げられており、国内におけるジェンダーレンズ投資の裾野が徐々に広がりつつある。

5. ジェンダーレンズ投資を取り巻く現状・課題

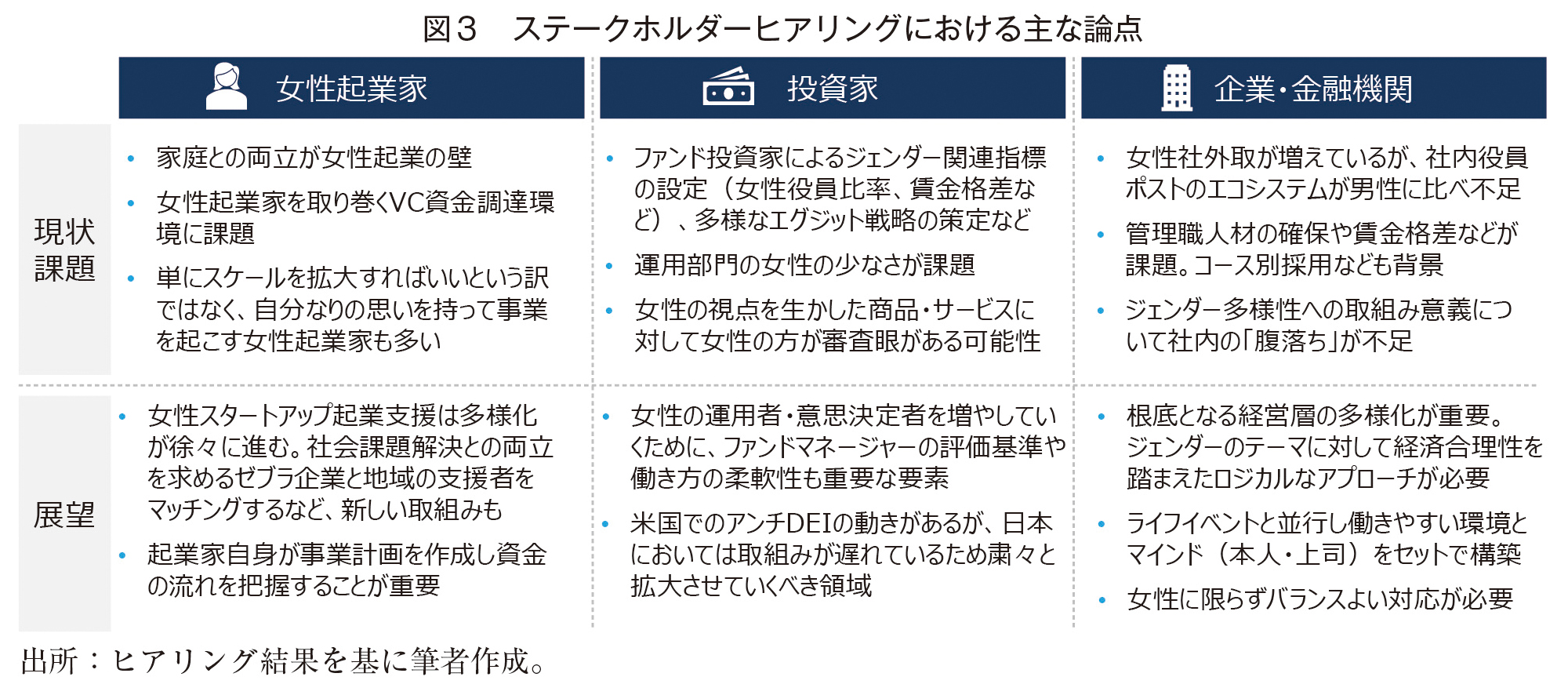

本調査では、ジェンダーレンズ投資に関連する活動を展開する複数の国内外ステークホルダーにインタビューを実施し、起業家、投資家、企業という側面からジェンダー多様性を取り巻く現状と課題、今後の展望や期待などをヒアリングした。

起業家に関しては、女性による起業の数が増えているものの、独身女性が多く子育て中の女性の割合が少ない、資金調達まで進むケースが少ないなど、家庭との両立や資金調達が壁となっている模様だ。一方、単なるスケール拡大ではなく社会課題解決との両立を目指す、いわゆる「ゼブラ起業家(注19)」と呼ばれる起業家は女性に多い傾向があり、そうした女性起業家を発掘・支援していくうえで、投資家側がより柔軟な審査眼と、多様な出口戦略を持つことの重要性が指摘された。

投資家という側面では、資産運用部門における女性の少なさや管理職人材の確保、金融業界における男女間賃金格差などの課題が挙げられた。背景として、妊娠・出産などのライフイベントにより女性がキャリアに必要な経験を積みにくい、長時間労働や責任の重さなどに対する懸念から管理職を希望する女性が少ない、性別役割分業的な労働慣行(一般職採用や残業時間の差)などがある。対応策として、働き方の柔軟性を高めると同時に、それらを正しく評価できる周囲の理解と体制整備の重要性が指摘された。また資産運用部門に女性が増えていくことで金融商品に女性の視点が入り、投資先の選定に反映されていく可能性について期待が表明された。

企業に対しては、トップマネジメントの多様化が必要という指摘が多数聞かれた。多くの日本企業のトップマネジメントは依然としていわゆる「オールド・ボーイズ・クラブ」で固められており、外圧が入らずに旧体制を続けてしまっている、意思決定において意見の通しやすさが好まれ、結果として同質的なメンバーで構成されることが優先され、多様性を求めていないのが実態との指摘があった。ダイバーシティがもたらす経済合理性について深く認識し評価軸を変えていくこと、その前提として意思決定を行う経営層の多様化が求められている。また女性に限らず「多様な人材」という視点を持ってバランスよく対応を進める重要性についても言及された。

6. ジェンダーレンズ投資の推進に向けて

ジェンダーレンズ投資は、2Xグローバルなどのイニシアティブにより国際的な枠組や気運が形成されつつあり、市場規模も徐々に拡大している。日本においてもジェンダーにフォーカスしたファンド組成などが進められているほか、インパクト投資の一領域としてジェンダーレンズ投資が拡大する兆しも出てきている。また女性起業家の支援プログラムや、企業・金融機関におけるジェンダー多様性を推進するイニシアティブが複数発足しネットワークを拡大するなど、ジェンダーレンズ投資にかかる活動の裾野は着実に広がっている。

一方、今回の調査を通じて、起業家、投資家、企業それぞれの立場を取り巻く環境においてさまざまな課題が存在している現状が明らかになった。女性起業家は男性に比べて家庭との両立や資金調達におけるハードルが高い、資産運用業界の女性はライフステージの変化(妊娠・出産など)によりキャリアが積みにくく管理職人材が少ないといった実態がある。また性別役割分業的なコース別採用や残業時間の差による男女賃金格差、「オールド・ボーイズ・クラブ」的なトップマネジメント体制など、いずれも社会に根強く残る、無意識の偏見や思い込みを意味する「アンコンシャスバイアス」に起因した課題といえる。

こうしたアンコンシャスバイアスを変えていくことは容易ではないが、是正に向けた取組みを進めるうえで、ジェンダー多様性がもたらす経済合理性について認識を高めていくことが重要だろう。ジェンダー多様性と経済合理性については多数の分析が存在するが、なかでも元エーザイ株式会社CFOで早稲田大学客員教授である柳良平氏が提唱する「柳モデル」は、日本企業の過去のパフォーマンスから女性登用と企業PBRとの正の相関を証明している。特に「企業の意思決定により近い職責における女性比率の向上が企業価値と強い関係を持つ」という分析は示唆に富んでいる(注20)。トップマネジメントにおけるジェンダー多様性を高めていくことが企業価値向上においても重要といえるだろう。

またジェンダーレンズ投資エコシステムの起点として、資金の流れを生み出す金融業界におけるジェンダー多様性を高めていくことも重要だ。投融資の意思決定プロセスにより女性当事者の視点が入ることによって、女性起業家の支援や、女性の視点を活かした新たな商品・サービスの発掘などに繋がっていくことは間違いないだろう。一方で、金融業界は性別役割分業的な労働慣行の影響が依然として色濃く残っており、男女間賃金格差は全業種で最も大きいのが実態だ(女性の賃金が男性の約6割に留まる(注21))。こうした状況の是正に向けて、金融における既存の労働慣行の抜本的な改革が求められている。

女性起業家は女性をより多く雇用し、社会課題解決型のアプローチを追求する傾向があることが指摘されている。ジェンダーレンズ投資の推進を通じて、経済成長や女性の雇用拡大、社会課題の解決など、ポジティブな社会経済インパクト創出の好循環が生まれていくことを期待したい。

(本研究は、一般財団法人日本経済研究所自主調査(公益目的支出事業)として実施したものである。)

(注1)スイスの非営利財団「世界経済フォーラム」が2006年より毎年公表している、男性に対する女性の割合(女性の数値/男性の数値)を示す指標。

(注2)過去20年の日本のランキング(スコア)は2006年79位(0.645)、2016年111位(0.660)、2025年118位(0.666)。

(注3)内閣府経済社会総合研究所「女性活躍とマクロ経済」、第3回「女性と経済」に関する勉強会(2022年9月15日)https://www.kantei.go.jp/jp/content/000116413.pdf

(注4)インパクト投資における国際的なネットワークであるGIIN(The Global Impact Investing Network)は、ジェンダーレンズ投資のカテゴリとして①ジェンダー課題解決を目指す企業への投資、②投資プロセスへの統合を提示している。

(注5)https://parallellefinance.com/gender-lens-investing/?

(注6)ジェンダー間の賃金格差、職階毎の性別の多様性、女性の維持や昇進の支援策など。

(注7)Parallelle Finance (2025) Gender Lens Investing 2025, Review of Sustainable and Equality-focused Investing, 17th Edition

(注8)役職員における多様性、開示状況、多様性に関するガバナンス(方針・経営者の監督・改善への取組み)におけるパフォーマンスを評価。

(注9)2X Global, Sagana(2024)Project Catalyst, Tracking gender lens investing activity in private markets

2Xグローバルが関与する調査イニシアティブProject Catalystが2X基準に基づき算出した市場規模。そのほか、Phenix Capital GroupはGender Lens Impact Funds Report 2024においてより幅広いアセットクラスを対象としたジェンダーレンズファンド市場規模を630億ユーロと算出している。

(注10)Surya Fackelmann, Alessandro De Concini (2020), Funding Women, entrepreneurs, How to empower growth, European Investment Bank.

(注11)金融庁(2022)スタートアップエコシステムのジェンダーダイバーシティ課題解決に向けた提案。

(注12)米VCのFirst Round Capitalが過去10年間の自社のポートフォリオ企業のパフォーマンスを分析した調査。https://10years.firstround.com/

(注13)World Bank, Pace of Reform Toward Equal Rights for Women Falls to 20-Year Low

(注14)日本からは国際協力機構(JICA)、国際協力銀行(JBIC)が参画。

(注15)①オーナーシップ、②リーダーシップ、③雇用、④サプライチェーン、⑤製品・サービス、⑥ポートフォリオのカテゴリ別基準を国・セクター毎に設定。https://www.2xchallenge.org/2xcriteria

(注16)2018年のG7サミットにてローンチ、2023年までに336億米ドル以上のジェンダーレンズ投資を実施。2024年のG7で新たに2027年までに少なくとも200億ドルの投資へのコミットメントが表明された。

(注17)データ・指標分科会が2025年6月に公表した「インパクト指標及びベースライン値特定時に参照ニーズがある代表的なデータベースの例」に2X基準を含めている。

(注18)日本政策金融公庫総合研究所が「2022年度新規開業実態調査(特別調査)」の結果から、女性による新規開業の特徴について分析。女性起業家は男性と比べて商圏が狭い、資金調達額や月商規模が小さい、配偶者や子どもがいる割合が低い、家事負担が重い、女性をより多く雇用する傾向があるなどの特徴が示された。

(注19)時価総額10億ドル以上の未上場企業を指す「ユニコーン企業」と対比する概念として、2017年に米女性社会起業家が提唱。社会課題解決と経済成長の両立を目指す企業を指す。

(注20)柳良平、長谷川恭司、寺口政行、小松雅彦(2024)「柳モデルのTOPIX採用全銘柄への適用に係る実証研究の示唆」月刊資本市場、p16-27。

(注21)厚生労働省(2025)「女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム報告」。金融業界における男女賃金格差の背景として、賃金が高い上位管理職の女性比率の低さ、コース分け採用による賃金水準の差、男女間の労働時間の差などが指摘されている。