『日経研月報』特集より

現場起点の戦略を育む人事

2025年8-9月号

1. はじめに

本論では、人事(人事管理)とはいかなる活動なのか、いかなる活動でありうるのかについて振り返るための論点をいくつか提示し、実務や研究を振り返る材料としたい。そこでは、組織の経営、とりわけ事業戦略(以下、戦略)の立案と遂行という観点を重視したい。

人事領域においては、特に2000年前後以降、「戦略に資する」ということが重視されてきた。筆者が見る限り、「戦略に資する」についてはさまざまな形で理解されてきた。しかも不幸にして、その多くにおいて、組織や事業が生まれ、変化する、というダイナミズムについて十分な目配りがない。こうした状況は人事の目的達成を阻害する可能性があるため、以下で行う「そもそも論」(の入り口)にも一定の意義があると考える。

2. 個別的で柔軟な人事

人事について教科書的な定義を施すなら、「雇用関係にある従業員、あるいは雇用関係はないものの組織で働く人々から、経営の目的や目標に即した貢献を引き出す活動」と言える。この定義の範囲には、職場の管理者からメンバーへの関与(リーダーシップ)も含まれる。しかし本論では、人事部門がその制定に関わることが多い雇用や人事に関する公式的な規則、いわゆる人事施策に紐づいた上記の活動に関心を絞りたい。

組織に参加するメンバーに貢献してもらうためは、(1)産出すべき業績を基準に、業績の産出に必要な(2)能力や行動、(3)意欲(モチベーション)を促す報酬、(4)活躍機会、について、メンバーごとに定義し、合意をとり、現実のものとすることが必要となる。やや要約的に言うならば、貢献・能力・報酬の3点の均衡を目指すのである。

メンバーごとに異なる定義や合意の手掛かりとなるのが、経営の目的や目標である。組織として、「誰とどう勝負し、支え合うのか」という「勝ち筋」を具体的に把握し、人事を行う前提とするのである。「勝ち筋」に即した組織や業務の編成、メンバーの貢献の在り方を人事の当事者が具体的に体得しないと、実際の人事は焦点がぼやけたものになる。そうした人事はメンバーの貢献の方向性を定めきれないため、個人や組織の業績における「運任せ」の要素が強くなる。人事においては、個々の取組みを一気通貫する哲学や戦略が大事だと言われるが、それらは組織の「勝ち筋」をメンバーに想起させるものでなければならない。

しかも、メンバーの仕事や組織の経営の中では想定外の事象がたびたび発生する。状況が変化することもあれば、貢献・能力・報酬の3点関係の定義や合意の内容における漏れやミスが知覚されることもある。「運任せ」をなるだけ抑えるため、組織と個人、上司と部下の間で、3点関係の内容を柔軟に見直すことが必要となる。

人事の複雑性は、組織内部や外部環境の複雑性と連関したものである。欠乏しがちな多様な人的資源を組織に取り込み、活かすためにも、人事が一律的で硬直的になっていないか、絶えず振り返なければならない。

3. 人事における分権的ガバナンス

このように、原理的に考えると、人事を行う際の前提条件は複雑である。メンバーごとに固有の、貢献などについての定義や合意を、組織の方向性を参照しながら柔軟に行い続ける際には、「誰が人事に関わるか」というガバナンスが鍵になる。

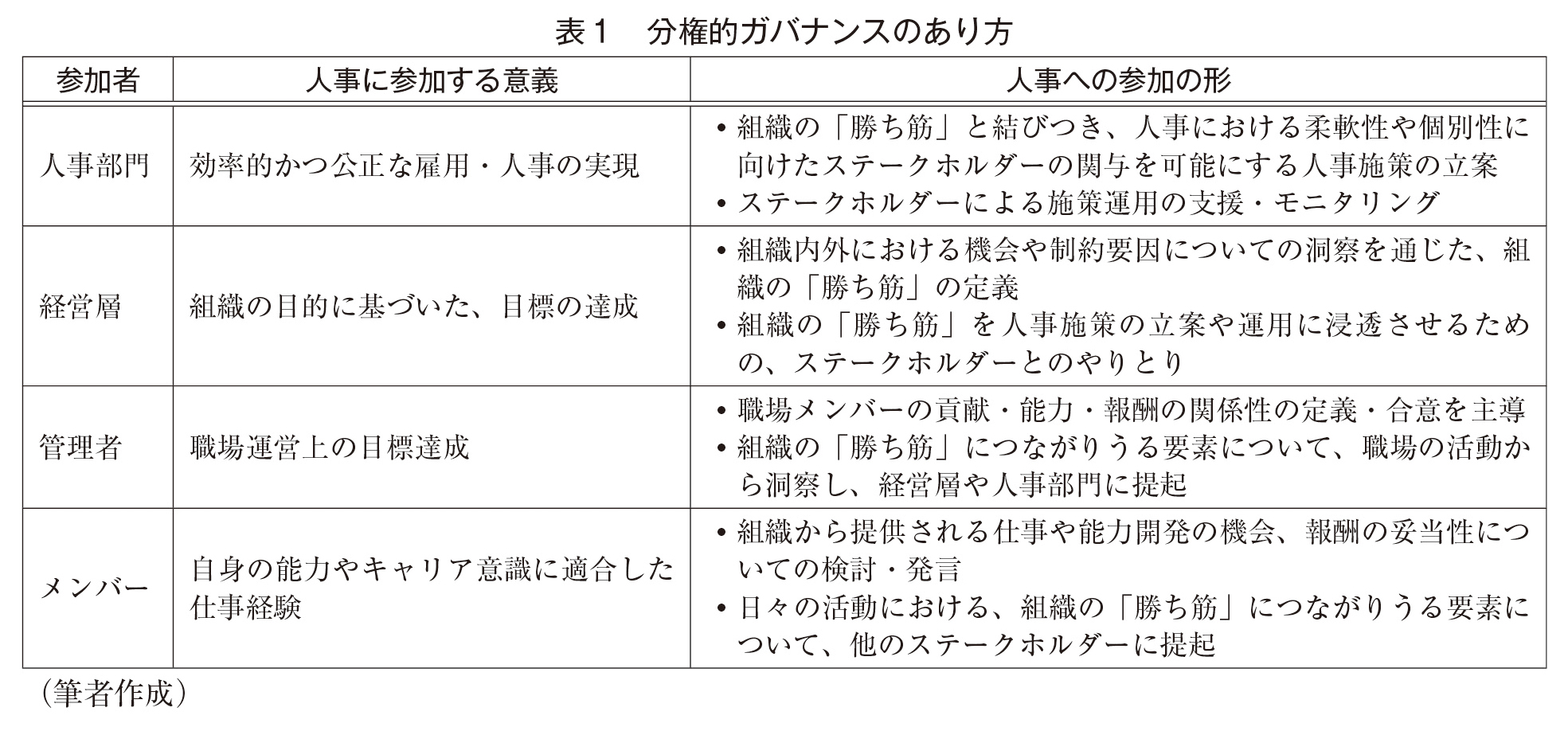

人事部門単独でこのような複雑性に対処するのは困難である。人事部門以外のステークホルダー、すなわち経営者、管理者、そしてメンバー各人が、貢献・能力・報酬の関係について当事者意識を持たなければならない。人事の活動を分権的に行う中では、人事に積極的に関わることがステークホルダーの営みに資することに加え、人事への参加の形を示すことが求められる。表1は、さまざまなステークホルダーが人事に参加することによって得られるものと、参加の形を例示したものである。

分権的な人事においては、事業戦略や人事のあり方はどのように定められ、実際に形になるのだろうか。そこではまず、コミュニケーションにおけるトップダウンとボトムアップの共存が必要となる。トップダウンとボトムアップは、一方を欠いた場合に他方の効果も失われる。相互参照的なコミュニケーションは、組織階層上の上司と部下の関係のみならず、事業戦略と人事の関係においても見られるべきである。

このような相互性を可能にする組織のあり方、とりわけ各ステークホルダーが有する権限と責任のあり方についても考えられなければならない。紙幅に限りがあるため十分な検討は行えないが、これからの人事を考える時には、雇用・人事に関する予算執行や業務デザインを含めたさまざまな領域における裁量拡大を、職場の人々、とりわけ管理者に対して進めることが有力だろう。人事部門や経営層は、職場の人々が裁量を適切に行使するように支援するため、職場の実情を察知し、人事施策や経営方針、とりわけ経営目標や事業戦略の立案や展開に反映させることが期待される。

4. 評価としての人事

メンバーが組織に参加し、実際に貢献するための人事上のさまざまな活動は、ある性質を共有している。それは、メンバーやその候補群の、貢献可能性や実際の貢献についての評価、というものである。人事評価に限らず、誰を雇用するか、あるポストにふさわしい者は誰か、研修の効果はいかほどか、などの確認作業が、組織では日々行われている。

評価を適切に行うためには、評価基準について評価をする側とされる側が理解・同意しなければならない。そしてそもそも、事業上の「勝ち筋」に紐づいて組織への貢献が定義され、評価基準に投影されていなければならない。理に適った評価基準はメンバーの行動指針となるが、過度に抽象的なものや具体的なものは、その役目を果たせなくなる。基準が多すぎても少なすぎても、メンバー、および彼らの働きを評価する管理者は戸惑いを覚える。組織のメンバーに幅広く求められる要素と個々のメンバーに特有な要素の双方が、評価基準には組み込まれる必要がある。

どのような評価基準が理に適っており、メンバーを貢献に向けて動かすかは一概には言えない。結局は人事部門が率先して、メンバーや管理者が行動指針としやすい、かつ組織の「勝ち筋」が投影された評価基準を見出していかなければならない。それと同時に、評価基準を理解し、あるいは自ら定め、日々の行動指針とすることへの彼らの動機や熟達を育まなければならない。また、必要に応じて組織の「勝ち筋」の再定義や発信を経営層に対して求めなければならない。

5. 評価を通じた能力や業績の向上

人事評価に端的に見られるように、理に適った評価基準を定め、それをメンバーが行動指針とすることは、メンバー、ひいては組織全体の成長や業績達成につながる。繰り返しになるが、評価基準は、何が組織への貢献であり、報酬の対象となるかをメンバーに指し示せるものである。メンバーがその貢献内容や対応する報酬について是とする場合、彼らは、貢献すなわち業績達成、およびそれにつながる能力や行動の取得・発揮に向けて動機づけられる。どのような能力や行動が貢献につながるか、それらをどう取得・発揮するのか、実際に取得・発揮できているのか。こうしたことを日々の仕事の中で職場ぐるみで問い、答えに向けた試行錯誤を同様に職場ぐるみで重ねてこそ、メンバーの貢献意欲は持続的なものとなり、実際の貢献可能性も高くなる。

実際の人事評価、すなわち、評価基準をメンバーがどれだけ満たしたかについての判断は、こうした日常に根ざしてこそ、メンバーと管理者の双方にとって納得的なものとなりやすくなる。人事評価の効果としてまず想起されるのは、経済的報酬やポジションを各メンバーに効率的かつ公正に配分することであるが、評価の効果はそれに留まらない。貢献についての期待値と実際のギャップを可視化することに加え、それを埋める道筋、必要な能力や行動の定義を職場のメンバーや管理者が見出すことは、メンバーが実際にそうした能力や行動を取得・発揮することにつながる。

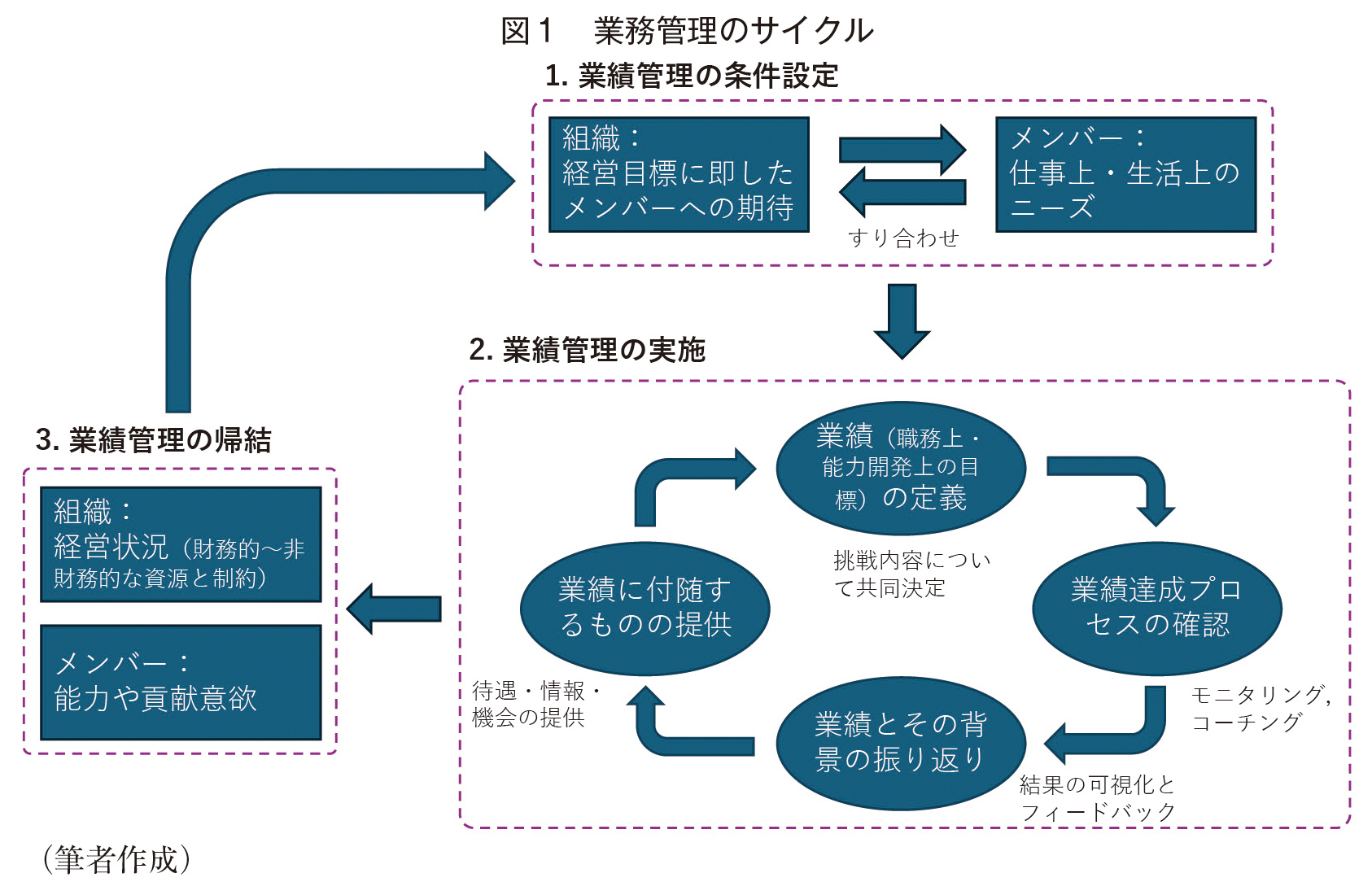

人事評価が果たしうることをこのように捉え直した場合、それはもはや「業績管理(パフォーマンス・マネジメント)」と呼びうるものになる(図1)。組織とメンバー、あるいは職場の上司と部下が、すでに示した貢献・能力・報酬の3点関係についての定義と合意、さらには具現化のため、日常的にやりとりすることが、メンバーの業績、その前提となる能力や行動を引き出すことにつながる。

6. 人事施策と「ミールキット」の共通点

組織の「勝ち筋」と結びついた形でメンバーごとに貢献・能力・報酬の3点関係を定義し、彼らと合意し、実際の仕事の中で具現化しつつ、定義や合意の内容を柔軟に見直すという取組みは複雑であるため、それに関わる人々にとっては、一定の枠組みが助けになる。人事施策はそうした枠組みの際たるものである。例えば社員格付け制度や人事評価制度は、組織がメンバーに期待する貢献内容、それに紐づいた行動や能力、さらには報酬の対応関係を示すものである。人事施策によって、メンバーは経営の目的・目標における自らの位置を理解する、組織全体での理解のばらつきを抑える。そういうことが「理屈の上では」可能である。

しかし現実的には、このような、組織とメンバーを結びつける役割を人事施策が果たしているとは限らない。例えば、ある社内等級で示された行動基準において、別の等級との違いを具体的に想起できない、職種上・業務上に求められる役割に具体的に落とし込めない、といったことが多くの組織や職場で日常的に起きているだろう。人事評価の基準についても、それを満たすことが組織や職場のどのような目標の達成にどのようにつながるのかが判然としない場合、メンバーの貢献を十分に引き出しきれないだろう。

人事施策がそのポテンシャルを十分に発揮するには、まず、その内容面において、その施策に沿うことがどう組織の「勝ち筋」の実現につながるのか(より正確には、実現できそうか)を、メンバーに示すことが求められる。このような「物語」を構想し、実際の施策の体系に落とし込むのは人事部門の役割であるが、その妥当性は、人事の他のステークホルダー、すなわち経営層、管理者、メンバーからのフィードバックを受け、事業戦略や日々の仕事についての彼らの知見や課題意識を反映することで高められる。人事施策については、人事部門の「独りよがり」になるのは避けられるべきで、その運用のみならず、立案にも積極的に参加することが彼ら自身のメリットにもなることを、他のステークホルダーに理解してもらう必要がある。

人事施策を緻密に作り込み、細則が膨大になることは、組織の「勝ち筋」についての物語性の喚起を難しくしかねない。職場の管理者やメンバーの情報処理能力には一定の限界があり、だからこそ人事施策が必要とされるわけであるが、作り込みが欠けた雑駁な施策のみならず、顕著に緻密な施策も、職場の人々にとっての重荷となる。何度説明会を開いても人事施策が職場に浸透しないことへの人事部門の嘆きの声がよく聞かれるが、それはあまりに複雑でその意図を十分に理解できない、職場が運用しきれないものを設計・導入してしまったからかもしれない。

そもそも組織における規則は、人々の意思決定を完全かつ機械的に規定するものではない。規則そのもの、さらにはその背景の組織が目指すものについての人々による解釈、具体的な運用段階における、時に「グレーゾーン」にも立ち入るような創意工夫によって、規則は有効なものとなる。人事部門は、緻密さがどの程度であれば人々の解釈や創意工夫が触発されるのかを、人事施策の実際の運用の中で見出し、設計に反映しなければならない。解釈や創意工夫における望ましいものとそうでないもののそれぞれにはどのようなものがあり、どのような設計であれば後者を抑えられるかについても、実際の運用から学ぶ必要がある。

人事施策とそれを運用する人々の関係は、ミールキットとそれを料理して食事をとる人々の関係と類似している。ミールキットには食材と調理手順書が含まれているが、食材の加工をどのように進めるかについては、人々にある程度委ねられている。人々は、手順書に大枠で従いながらも、例えば薄味にしたり、具材を足したり、大きめにカットしたり、といったことで自らの志向に合わせた調理を行える。また、調理に不慣れな人でも美味しい食事を作れるように写真や文字でガイドしつつ、「テフロン加工されたフライパンを用いること」「35ミリに切ること」といった調理を停滞させる細かすぎる指示を出さないことが、手順書には求められる。一定の枠が「私らしさ」を可能にするというのは、料理でも人事でも、多くの局面で見られるのである。

7. 戦略の生態系

戦略についてこれまで「勝ち筋」と表現してきたが、あえてそう表現したのは、メンバーの個人的または集合的な行動を想起することが、戦略には求められるからである。抽象的な目標値や「ありたい姿」は戦略とは言えない。

組織とは、資源の有限性を前提に、「これはするけども、それはしない」といった選択を組織の各階層・各所で重ねながら成立するものである。こうした選択によって形作られ、逆に選択を規定するのが「勝ち筋」すなわち戦略である。

人事はそういった選択基準を前提に行わなければならない。そして、選択基準が曖昧な場合、人事の方からそうした状況を打開しなければならない。経営層や職場の管理者やメンバーに対し、戦略的選択やその磨き上げを求めるのである。そして、戦略的判断が柔軟であるほど、人事にも柔軟性が求められる。

反面、戦略上の柔軟性は、もしそれを経営層が強く望んでも、職場が対応しきれない可能性がある。もちろん中期的には職場の対応力が高められるべきだが、例えば事業ポートフォリオの変化に伴う人の入れ替えを拙速に行いすぎると、人事や組織の持続性が脅かされるかもしれない。その場合、人事部門から経営層に対して、戦略上の柔軟性を抑制するような働きかけが必要になりうる。「戦略人事」については、巷で言われるよりもその意味を広く捉え直す、具体的には人事から事業戦略のあり方を形作ってゆく流れも想定する必要がある。

戦略が生まれ、展開されるプロセスには、大きく分けて2つのパターンがある。第一がトップダウン的なもので、経営層による直感や市場分析が起点となって、個々の職場やメンバーの役割や、必要な能力・行動が定められる。第二がボトムアップ的なもので、事業の現場である職場においてメンバーや管理者が日々生み出すさまざまな発想の一部の価値が経営層によって見出され、事業の方向性として位置付けられるに至る。

トップダウンとボトムアップは二者択一的なものではない。複雑な経営環境においては、そもそもリスク計算すら十分に行えない。そうした中では、意思決定の当事者が限られるトップダウン的な決定法のみには頼れなくなる。職場を構成する人々が、誰に言われるともなく手持ちの資源をなんとかやりくりしながら新しい発想を生み出し、そうした発想群の競争や交流の中から新たな事業、ひいては組織の目的や目標が形作られる、というボトムアップ的な決定法を混ぜ合わせることが望まれる。そして、そうした形成プロセスは、「勝ち筋」に即したものとしてある事業や組織の目的・目標に「お墨付き」を与えるトップダウンを伴ってこそ、組織のまとまりに寄与するものである。

戦略の形成や遂行は、組織におけるさまざまなステークホルダーの間での、あるアイディアの正当性や納得性をめぐるやりとりの中で成立する。そこでは、経営層の発想を職場に、職場の発想を経営層に展開する、必要に応じて組織や業務が再編される、というプロセスが発生する。知識や人の移転、その中でのステークホルダー間の対立や共振を多く伴うものであり、人事が果たす役割は大きい。

トップダウンとボトムアップが入り乱れて戦略が形成・実施される組織の実現を後押しすることが、人事施策には求められる。人事施策の立案、あるいは職場における運用支援の際、人事部門は例えば以下のような事柄を重視するといいだろう。(1)メンバーの自由度の高い職務行動を後押しする能力開発や風土醸成、(2)現場のさまざまな発想やそれを担う人々についての情報網の形成、(3)現場の発想を事業化の礎とできる経営層の目利き力や胆力の強化、(4)経営層と二人三脚になっての組織の「勝ち筋」の浸透。

8. さいごに

これまで、事業戦略、すなわち組織の「勝ち筋」との連動という観点から、人事における柔軟性、さらにはメンバーごとでの人事の多様性を追求する意義について検討してきた。しかし、人事の柔軟性と多様性は、人事のある側面における不変的あるいは普遍的な性質と共にあると考えられる。

メンバーとの関係性について、「いつ何時でも重要なものである」という組織的判断がある側面においてあるからこそ、その要素を育み、守るための手段について柔軟な調整が行える。同様に、多様なメンバーが共通して持つべき素養があるからこそ、彼らを組織に参加させてそれぞれの形で貢献していても、まとまりを保てる。不変性または普遍性を全く有さない人事を経験するメンバーは、組織への所属感を抱きにくくなるだろう。

各メンバーの貢献・能力・報酬において、何を変えつつ何を守るか、何を個別化しつつ何を普遍化するか、を考える際にも、やはり基軸となるのは組織の事業のあり方である。組織の「勝ち筋」を考えることの中には、組織づくりも含まれる。具体的には、必要な業務や役割を残し、そうでないものを排すること、万人受けしないものの一部の人たちの関係を緊密なものとする文化や理念の形成、などがある。紙幅の都合もありこれらについて十分に検討できなかったが、重要なものであるという指摘だけはしておきたい。

人材投資・育成

人材投資・育成