『日経研月報』特集より

サッカーを超えた価値創造 ~ツエーゲン金沢・地域創生型クラブの挑戦~

2025年10-11月号

1. はじめに

2011年にゼネラルマネージャー代理としてツエーゲン金沢の運営に携わってから十数年、私は「地方におけるプロスポーツクラブの価値とは何か」という問いに向き合い続けてきました。石川・金沢という地方都市に根ざしながら、いかにクラブを成長させ、地域とともに歩むか。この寄稿では、ツエーゲン金沢の軌跡をたどりつつ、地方クラブが果たしうる役割と可能性を考察したいと思います。

2. 地方クラブの出発点 ― チーム名に込めた想い

ツエーゲン金沢はJリーグ加盟を目指し、2006年に発足しました。私が携わり始めた2011年はJFL(日本フットボールリーグ)というアマチュアリーグの最高峰で戦っていました。一方で、Jリーグ創設期の1993年頃、よくサッカー中継を見て、サッカー雑誌を読みふけっていましたが、当時の私は長い間サッカーに触れることのない生活を送っていました。しかし、ツエーゲン金沢が目指していたJリーグの理念および百年構想に強く共感し、クラブ経営に携わることを決意しました。

| Jリーグの理念 一. 日本サッカーの水準向上及びサッカーの普及促進 一. 豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達への寄与 一. 国際社会における交流及び親善への貢献 |

| Jリーグ百年構想 ・あなたの町に、緑の芝生におおわれた広場やスポーツ施設をつくること。 ・サッカーに限らず、あなたがやりたい競技を楽しめるスポーツクラブをつくること。 ・「観る」「する」「参加する」。スポーツを通して世代を超えた触れ合いの輪を広げること。 |

サッカーの競技力向上や普及はもちろんのことですが、初代チェアマンの川渕さんをはじめ、歴代のチェアマンが大事にされてきた2つめの理念「豊かなスポーツ文化の振興及び国民の心身の健全な発達への寄与」や百年構想に表されているように、単なる競技・興行行うだけのサッカークラブではなく、サッカーをコンテンツとして、地域や地域の人々の元気につながる取組みをしていくことがJリーグクラブの存在意義なのです。

ツエーゲン金沢というクラブ名には、二重の意味が込められています。一つはドイツ語の「ZWEI(二つ)」と「GEHEN(進む)」を組み合わせた造語で、「チームと地域が一緒に歩んでいく」という思い。そしてもう一つは、金沢弁で「つえーげんぞ!(強いんだぞ)」という言葉。

この名称に象徴されるように、ツエーゲン金沢も当初から「地域とともにあるクラブ」を標榜してきました。ただ勝敗を競うだけではなく、地域の誇りとなり、夢を与える存在であること。その初心が、クラブ経営のすべての判断基準の根底にあり続けています。

3. 地域スポーツクラブの役割と可能性

昨今の部活動改革の議論の中で、地域連携・地域クラブ活動への移行など、その受け皿として地域スポーツクラブの存在が重要になってきています。Jリーグがお手本とし、百年構想でも謳っている「総合型スポーツクラブ」の原点は、ヨーロッパの地域スポーツクラブです。地元の老若男女がスポーツする場であり、地域のコミュニティ的存在でもあります。小さい頃からそのスポーツクラブで過ごす子供は、必然的にそのクラブのトッププロチームを応援するようになります。

2016年に実際にヨーロッパでいくつかのクラブを視察することができたのですが、地域のコミュニティの場として機能しており、クラブの応援の輪の拡大にもつながるこの枠組みは非常に素晴らしいものだと実感しました。総合型を目指すには、ソフト、ハードの面でまだまだ力がない状況にあって、ツエーゲン金沢ではまずサッカースクールの強化に取り組みました。小学生を対象に楽しむことを目的としてスタートしたスクールでしたが、2017年に競技力向上を目指したクラスと大人のサッカースクールも新たに開講して以降、60~75歳を対象としたシニアクラス、幼稚園・保育園児を対象としたクラス、2・3歳児親子サッカークラスなども新たに開講し、理想としていた生涯サッカーを楽しめる体制を整えることができました。今では、シニア・大人約150人を含め約600人のスクール生がサッカーを楽しみ、交流を深めています。

地域コミュニティ拠点としての重要性

さらに活動を広げていくうえで大きな問題となるのが活動拠点(会場)の確保です。自前の施設を持たないクラブにとっては大きな課題であり、さらに雪国ともなると冬場でも練習できる環境(屋内施設)が必要になるため、なおさら会場確保が難しくなります。ヨーロッパのスポーツクラブが地域のコミュニティ的役割を果たせている大きな要因に、自前の施設が挙げられます。練習場所だけではなく、カフェ機能などを備えたクラブハウスが併設されていることが多く、日常から人が集まる環境が整備されているのです。どうしてもトップチームの環境整備に目が行きがちですが、スクールやアカデミーも含めた拠点づくりを行うということは、地域のコミュニティ作りという観点からも非常に重要なことだと考えています。

4. 地域密着型経営と「多層的なつながり」

地域との接点を生む「絆屋」として

地方クラブにとって、単なる競技の成績だけでなく「地域との接点」がクラブの生命線です。「地域と地域のつなぎ役」、「人と人とのつなぎ役」などハブとしての機能を発揮できることに大きな存在意義があると考えています。

2018年、Jリーグ25周年を迎えるにあたり、Jリーグの実行委員会(リーグとクラブ代表者による会議体)では、改めてJリーグやJクラブの存在意義を考えるワークショップが盛んに行われました。その中で、例えるなら、あなたは何屋さんですかという問いがありました。クラブの経営に携わって7年ほどが経過していましたが、理想はあれどもなかなか成し遂げられないことが多い中で、自信を持って言えたのが「絆屋」でした。「子供が大きくなって、なかなか家族の時間が持てない中で、ツエーゲンの試合の時だけは、家族全員で集うことができる機会となっています」や「子供が独立し、夫婦2人の生活に戻ったものの会話のない日々だったが、ツエーゲンと出会い、夫婦の会話がツエーゲンの話題を中心に再び盛り上がるようになり、今ではアウェイの試合にも一緒に行っています」といったお話を多くいただき、活力の原点である家族の絆を強めることに役に立てている実感を強く持てたからです。

また、地域や人の交流のハブとなることを意識した取組みを続けられてきたのは、ツエーゲン金沢がJ3加盟時に、当時Jリーグの理事でありDBJの大先輩でもあった傍士銑太さんに幾度となく言っていただいた「地域から応援してもらおうと思ったら、まずは地域を、地域のために頑張っている人を応援しなさい」という教えが常に頭にあったからです。

ホームタウンサンクスデーという、試合ごとに市町の住民の方をご招待する施策を実施しておりますが、これもただ試合会場にご招待することだけが目的ではなく、ご招待デーの前には、ツエーゲン金沢の選手やスタッフがその地域にお邪魔し、地域のイベントのお手伝いやサッカー教室などを実施することで、相互に交流することを目的としています。招待事業に目が行きがちなのですが、後者の視点が非常に重要だと考えています。

北陸新幹線開業とJ2昇格の相乗効果

石川県の非常に大きなトピックスとして、2015年3月の北陸新幹線金沢開業があり、ツエーゲン金沢も「2015年北陸新幹線金沢開業とともにJリーグへ」を合言葉に戦っていました。当時のクラブ理念のひとつに「地域社会の一員として、スポーツを通して地域経済発展に貢献します」と掲げられており、新幹線開業とともにJ2リーグへ昇格することで、沿線地域のJ2クラブとの対戦を通じて、交流人口の拡大に貢献することを大きな目標としていました。すでに2014年に新設されたJ3リーグには加盟することができましたが、2015年には目標通りJ2昇格を果たすことができました。その年のホーム最終戦は北陸新幹線沿線クラブである大宮との対戦でしたが、2,000人近い大宮サポーターが金沢を訪れ、サッカー観戦を通じた交流人口の拡大に貢献できていることを実感しました。その後、大宮とは何度も対戦を重ねるのですが、ある会での旅行関係者の発言が今でも印象に残っています。その方は行政の委託を受けて大宮駅で、金沢に関する観光調査を行っていたのですが、ヒアリングを実施した約30組のうち、実に約半数以上の方がツエーゲン金沢の観戦をきっかけに金沢を初めて訪れたと答えたそうです。海外ではビジターチームのサポーターをおもてなししたり、沢山来場してもらうための施策を実施するということはありませんが、日本では比較的積極的に行われており、両チームのサポーター同士の交流にもつながる、すばらしい文化だと感じています。

J1ライセンス取得と地域の支え

前述の通り、2014年にJ3に加盟したツエーゲン金沢は、快進撃を続け、J3初代王者となり2015年にJ2昇格を果たします。J2初年度も、前年度の勢いそのままに、一時は首位に立つなど、旋風を巻き起こしました。当時はJ1ライセンスを持っていませんでしたが、序盤の好成績のおかげで世論が盛り上がり、金沢市のご協力を得て、ライセンスに必要なクラブハウスと優先利用できる練習場を確保することができました。こうして幸いにも、J2初年度でJ1ライセンスを取得できたのですが、初年度の好成績がなければ、今でもクラブハウスはなかったかもしれません。J1ライセンスがなければ、いくら成績条件を満たしていてもJ1には昇格できない訳で、当然地域の熱も冷めてしまいますし、選手の獲得にも大きなマイナス影響となります。2014年、森下監督は、昇格に向けてのクラブの本気度を感じ、本来自分の目指しているサッカースタイルを捨てて、勝てるサッカーに徹してくださいました。森下監督のおかげで今のツエーゲンがあると言っても過言ではありません。残念ながら本年6月にご逝去されましたが、この場をお借りして、ツエーゲン金沢に対する多大なるご功績に心から感謝申し上げるとともに、ご冥福をお祈り申し上げます。

クラブハウス建設の際には、大きな決断を迫られる場面がありました。金沢市のご協力によりクラブハウス建設地は確保できましたが、上物は自前で建てる必要がありました。1億円程度はかかる見込みで、資金力のないクラブにとっては難題でした。そのような中、ある篤志家の方から、全額出しますという大変有難いお申し出を受けました。ただ、みんなでクラブハウスを作り上げましょうという趣旨のもと、寄付を募り始めたタイミングでした。篤志家の方のご意向で、折衷案はとりえなかったので、どちらの方法で進めるか非常に悩みましたが、「地域とともに歩む」というクラブの理念に立ち返り、皆さんからの寄付で建設する道を選びました。寄付集めは簡単ではありませんでしたが、結果的に地域の皆さんの気持ちが詰まった資金でクラブハウスを建設することができ、選手はもちろんのこと、資金拠出という形で建設に関わっていただいた皆さんにも愛着を持っていただくことができました。

5. 共生社会の実現に向けて

交流人口の拡大のほかに、地域社会の課題でもある共生社会の実現に向けても、貢献できることがあると思っています。ツエーゲン金沢では、ボランティアをしていた方の主導により、2018年にブラインドサッカーチーム「ツエーゲン金沢BFC」を設立し、運営をサポートしています。また、スタジアムでは毎年、視覚障がいに関する啓蒙活動の一環として、ブラインドサッカー教室を実施していましたが、2021年からは誰もがともに暮らし続けられるまちづくりを目指し「挑戦」する活動「Future Challenge Project」として、「障がい者の方とともにサッカー・スポーツ観戦を楽しむことができる環境・雰囲気を創り上げること」を合言葉に、より多岐にわたる企画を実施しています。その中心の一つは視覚障がいのある方をご招待しての観戦会です。音声配信アプリを使い、視覚障がいのある方にもピッチ上の戦況がわかるように、アナウンサーと解説者が開設・実況を配信するという取組みで、試合の状況を耳で確認しながら観戦を楽しんでいただいています。スポーツをする、観戦するという体験を通じて、視覚に障がいのある方々が輝き、楽しめる瞬間をつくり、また、健常者との交流の場ともなれるという点で、地域のスポーツクラブの果たせる役割は大きいと感じています。

また、外国の方との共生社会実現という視点で、2019年にはベトナムデイを実施しました。石川県在住の外国人の数で、ベトナムの方が一番多かったことと、スポンサー企業の社員にもベトナムの方が多く在籍されていたことがきっかけでした。ベトナムのサッカー熱は日本よりも高く、国技のような存在です。そのサッカーを通して、より地元地域に愛着を持ってもらい、地元の人々との交流にもつなげられればと考えて取り組みました。当日は、前座試合として地元のベトナムの方々が作っているサッカーチーム同士の試合を行ったり、場内アナウンスをベトナム語でも実施したり、スタジアムグルメとしてベトナム料理を提供するなどしました。北陸3県からだけでなく、名古屋などからも含め200名を超えるベトナムの方々にご来場いただきました。残念ながらコロナにより1回の実施にとどまっていますが、スポーツの力を感じるイベントとなりました。

ここでご紹介した取組みはごくごくわずかですが、地域に根差し、地域とともに成長し、地域や人の交流のハブとなるべく、さまざまな活動を続けてきています。

6. クラブ運営の課題と展望

収益構造の現実

プロサッカーチームとして、多くの皆さんにご期待いただきながら、なかなかお応えするのが難しいのが勝利をお届けするということです。勝っても負けても応援してもらえるクラブを作る、勝っても負けても楽しんでもらえるスタジアムを作る、これは安定したクラブ運営をするうえでも非常に大事なことです。

しかし、新潟アルビレックスの中野社長がよくおっしゃっていたのは、「地方のクラブの何が問題かというと、弱いことだ」と。チームの勝利のためだけでなく、地域のための活動を沢山されているクラブの方の発言だからこそ、私にとって非常に重みのあるものでした。地域の人々はもちろんのこと、選手やそのご家族も含め、勝ちたい、そしてJ3であればJ2、J2であればJ1というように、より上のカテゴリーで戦うことを望んでいる訳で、そこから目を背けるわけにはいきません。強いチームを作るには、選手にどれだけお金をかけられるか、すなわちクラブの資金力(収益力)が重要になります。そしてJクラブの収入の約40%以上はスポンサー収入によるので、それは地域の経済力に大きく左右されます。県の経済力の実態を表す指標でもある県民経済生産でみてみると、J1クラブ(2021シーズン)20クラブ中、実に17のクラブが、県民経済生産(2021年度)14位以上の県にあることが分かります。年度のずれはありますが、2021年度の県民経済生産に2025シーズンのJ1クラブをあてはめると、県民経済生産22位以上の県にすべてのJ1チームがあることになります。金額規模でみても、2021年度、J1のある県(同一県に複数のクラブがある場合は、最上位カテゴリーで分類)の県民経済生産の平均は25兆1,859億円に対し、J2のある県は6兆5,005億円、J3では4兆9,462億円と大きく開きがあります。そのため地方クラブにとっては、地元企業に応援してもらうことに注力することは当然ながらも、県外や国外にも目を向けることが重要となります。

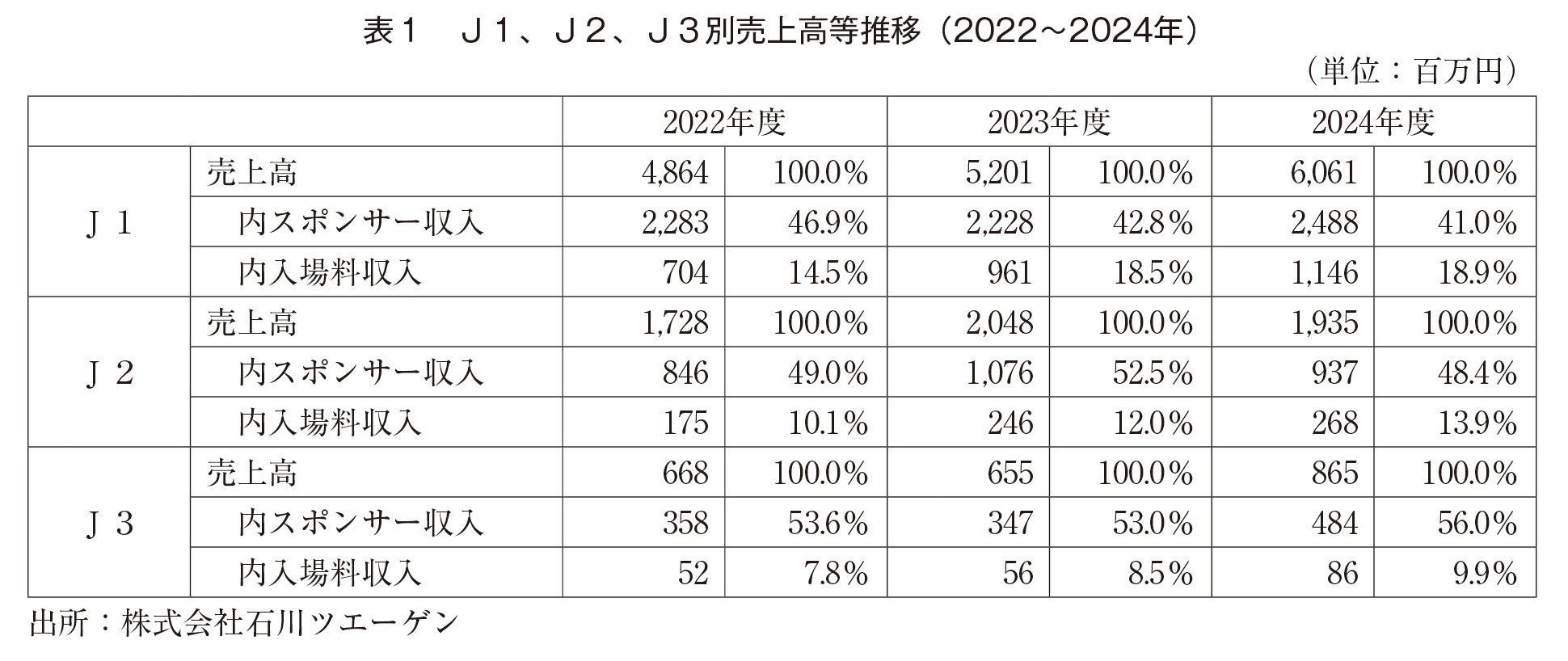

また、カテゴリーによって収益構造も少し異なってきます。J2、J3とカテゴリーが下がるにつれて、スポンサー収入のウエイトが上がる一方で、入場料収入のウエイトが下がっていきます(表1)。そのため、下位カテゴリーのクラブでは入場料収入をいかに増やすかが、クラブの資金力を高めていくうえで非常に重要になってきます。それには、地域への浸透度、対戦相手の知名度、選手の知名度などさまざまな要因が挙げられると思いますが、スタジアムという要素も大きく影響してきます。

スタジアムの進化がもたらす価値

2024年のJ3の入場料収入上位4クラブは、すべてサッカー専用スタジアムをホームスタジアムとしているクラブです。観戦体験という視点では、ピッチと客席が近い専用スタジアムは非常に大きな価値をもちますが、新しいスタジアムの真価はそれだけではありません。いかに収益を上げるかに視点を置き、さまざまなニーズに対応できるバラエティーに富んだシートが作られているのです。それにより高付加価値のシートを提供できることは、入場料単価のアップに直結します。金沢市や金沢市民の皆さんの多大なるご理解とご協力を得て、ツエーゲン金沢は、幸運にも2024年に新設のサッカー専用スタジアム(金沢ゴーゴーカレースタジアム)をホームスタジアムとすることができました。以前の陸上競技場をスタジアムとして使用していた際の年間入場料収入の最高額は、コロナ前の2019年の総額7,200万円、一人当たり平均価格658円でした。しかし新スタジアムで迎えた2024年は総額1億7,000万円、一人当たり平均価格1,646円となりました。しかも、J2からJ3へと降格した後の2024年シーズンでしたので、いかにスタジアムの効果が大きかったかお分かりいただけるかと思います。

また、稼げるスタジアムという観点で非常に大事になっているのが、食事などを楽しめるラウンジなどを併設したホスピタリティゾーンの充実です。

前述の2016年のヨーロッパ視察で特に印象的だったのは、ドイツのスタジアムのVIPラウンジ、ビジネスラウンジというホスピタリティゾーンでした。

1部に所属するクラブが素晴らしいホスピタリティゾーンを持っていることに何の驚きもなかったのですが、3部や4部のスタジアムを見に行った際にも素晴らしいホスピタリティゾーンを備えていることに衝撃を受けました。ただ上質な椅子やテーブルなどが置かれているだけではなく、試合の日には、ちょっとしたホテルのビュッフェなみの食事サービスが提供され、多くの方々で賑わい、社交の場となっていました。3部のクラブの経営者の方とお話をする機会もあり、どうやってスポンサーを獲得しているのかをお聞きしました。財政規模では、当時のツエーゲン金沢より大きいくらいでしたが、スタジアムには日本で見られるようなスポンサー看板がほとんどなかったのです。答えはホスピタリティゾーンでした。スポンサーの皆さんは、ホスピタリティゾーンの利用権を求め、スポンサーになっているというのです。石川県では資金力のある会社にはBtoBの製造業が多く、営業に回って看板での企業名の露出をセールスしても芳しい反応が得られないことが多かった中で、「これだ!」と感じました。「もの」の消費から、「こと」の消費へということは当時も盛んに言われていましたが、サッカービジネスにおける最高の形を見た気がしました。

この体験は頭から離れることは無く、新スタジアム建設の際にも、相当なこだわりを持ってお願いさせていただきました。試合のない日でも市民の利用の幅が広がることから、金沢市にもご理解いただき、厨房設備を兼ね備えたホスピタリティゾーンを設けることができました。現在ツエーゲン金沢では、ホスピタリティゾーンは一般販売せず、スポンサーの特典として提供していますが、これによりスポンサーの満足度が向上し、新規のスポンサー獲得にもつながっています。

7. おわりに~地域創生型クラブとしての挑戦~

スポーツビジネスは「勝敗」だけでは測れない価値を生み出します。ツエーゲン金沢は、地域の課題に向き合い、さまざまな交流を創出し、未来の人材を育てる“地域創生型クラブ”を目指しています。一方でプロスポーツはまさに勝負の世界でもあります。2019年に「挑戦をこの街の伝統へ」とクラブの理念を刷新しました。石川県は伝統豊かな街ですが、これは先人たちの弛まぬ挑戦の結果であります。「勝敗」だけではない価値を創出しつつ、「勝ち」にもこだわっていく、この難題に挑戦し続けていきたいと考えています。

スポーツ

スポーツ