地域の現場から

被爆80年、未来へつなぐ広島の希望を探して

2025年10-11月号

昨年夏に初めて広島に赴任して1年余りが経過した。今年は、戦後80年の節目であり、広島では「被爆80年」である。原爆投下により、広島市中心部は壊滅的な被害に見舞われたが、被爆3日後に路面電車の運転が一部区間で再開され、地元金融機関も2日後に臨時の窓口営業を再開、地元紙も代行印刷により3日後から新聞発行を再開したそうだ。当時、誰もが被害者でありながら使命を全うした姿には感服する。毎年8月は広島・長崎の原爆の話題が報道される。私自身、修学旅行で広島を訪れたことがあり、何となく知った気になっていたが、広島では被爆やそこからの復興、次世代への伝承に関わるコンテンツが毎日のように報道されており、初めて知ることも多い。やはり現地にいないとわからないことも多いと実感する。そこで本稿では、地元の方であればあたり前のことかもしれないが、広島にご縁がなかった私にとって新鮮に感じられた話題をいくつかご紹介したい。

8月6日に開催された平和記念式典に参列する機会を頂いた。晴天に恵まれ8時の式典開始時には既に気温は30度を上回った。テントで日差しは遮られ時折心地よい風が吹き抜けていたが、風が止むと汗が吹き出す暑さだった。今回、過去最多の120の国・地域の代表等を含む参列者は約5万5千人だったと聞く。昨年はなかった入場待ちの列が300m以上も続いており、注目度の高さを感じた。一般の外国人観光客と思しき方々も数多く参列していた。平和記念公園内にある原爆死没者慰霊碑の説明板は8か国語で記載されているほか、平和記念資料館ではより多くの言語に対応しており、被爆の実相を世界に伝えるためには重要であろう。昨年度、同資料館には過去最高の約73万人の外国人を含む226万人が来館し、開館以来の入場者数は累計80百万人を超えた。慰霊碑の前で祈りを捧げる外国人観光客の姿に、広島が世界に与えている影響の大きさを実感する。

ところで、広島でも最近は人口減少の話題が多く取り上げられ、特に社会移動が注目されている。広島県は、人口転出超過数が4年連続全国ワースト1である(但し、海外からの転出入は一部含まないなど、実態を表していないとの指摘もある)。被爆当時の人口を調べてみると、被爆前の広島市はおよそ35万人と推計され、被爆後14万人弱まで減少したようだ。原爆の壊滅的な被害により、亡くなった方々、他地域に避難した方々もいたため、人口にも大きな影響が及んだと推測される。現在は(合併効果もあるが)8区に約118万人の人口を抱える大都市となっており、被爆前との比較では約80万人増加、被爆後との比較では約8倍に増加している。被爆しながらもここまで街を復興・発展させてきた姿には頭が下がる。

昨年、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞し、被爆地広島は世界的にも例年以上に注目されていると思う。赴任して感じることとして、広島市内や宮島の欧米豪からとみられる外国人観光客の多さには驚かされた。平成8年の原爆ドームと厳島神社の世界遺産登録に加え、サミットの開催でG7・EU8カ国・地域の首脳が広島で一堂に会したことなどにより高い知名度を誇ることが背景だろう。よく交流人口、関係人口という言葉を耳にするが、広島でも悲観的な話題ばかりではなく増加している「人口」もあるということだ。

その外国人観光客は、お好み焼き屋に行列をなしている。お好み焼きの発祥は、戦前の「一銭洋食」とされ、戦後に現在の形に変わっていったようだ。某グルメサイトでお好み焼き×広島市で検索すると8百数十店舗もヒットした。広島県は、人口当たりのお好み焼き店数は圧倒的な全国一位を誇る。

また、外国人観光客の足となっているのが、路面電車である。本年8月に駅前大橋ルートが開業し、国内で初めて駅ビル2F部分への直接乗り入れを果たした。新幹線やJR在来線とフラットな乗り換えが可能になり、より一層地域住民、観光客の利便性が高まると期待される。広島は、路面電車の営業キロ数や車両数、一日あたり乗降客数は日本一であり、日本最大の路面電車の街だ。電停数も(数え方によるが)80か所前後もある。また、被爆した車両や戦前に他の街を走っていた車両、最新型の車両など多種多様な路面電車が街を駆け抜け、さながら動く博物館のようであり、それ自体が魅力ある観光資源と言えよう。

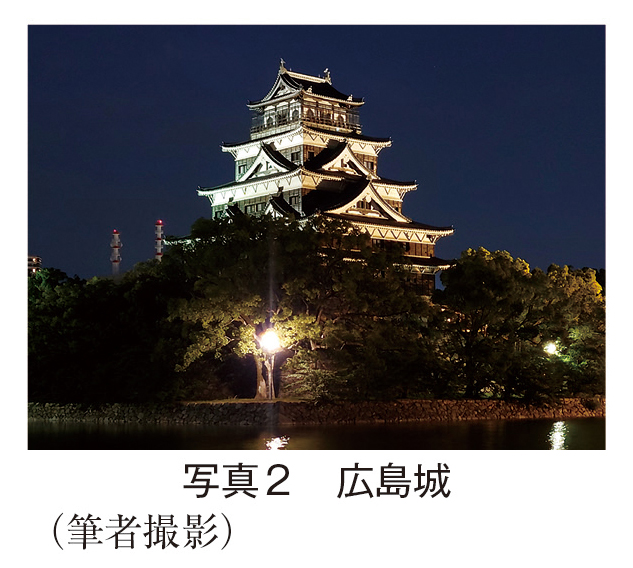

路面電車の電停から徒歩圏内にある広島城でも外国人観光客をよく見かける。広島城は、毛利元就の孫・毛利輝元により築城され、福島正則を経て、幕末まで浅野家の居城となった。記録によれば88の櫓と大天守を擁し、天守から離れた現在の中心街に八丁堀という地名が残るように壮大な平城だったようで、戦前には天守閣が国宝に指定されていた。残念ながら原爆により全壊し、戦後に再建され博物館となっているが、老朽化等により、天守に入城できるのは今年度が最後となる。広島城から徒歩圏内に、浅野藩別邸の庭園として築成された縮景園がある。戦後長い年月をかけ復旧され、サミットの際はパートナーズ・プログラムで首脳配偶者等が訪問した名勝であり、濯纓池(たくえいち)という広さ約8千㎡の池を中心に大小様々の島や橋、四阿等が配置され、四季折々の見どころも多い。その池には、隣接する京橋川から取水した汽水が流れ込んでいるため、色鮮やかな錦鯉と並んでボラや黒鯛など海水魚が泳いでいるのには驚かされた。

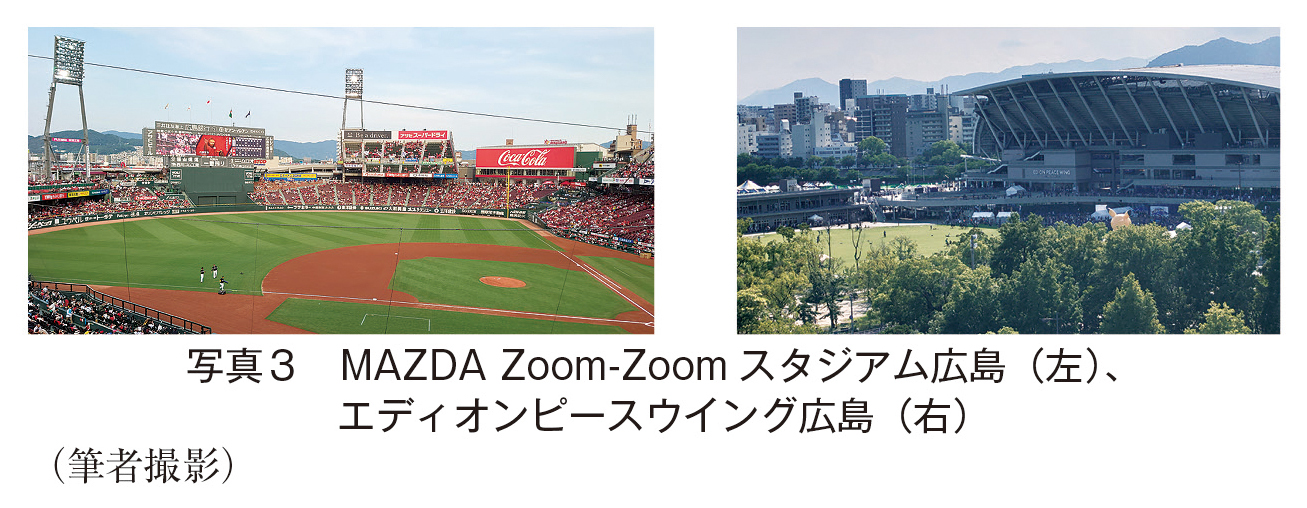

広島城は、別名「鯉城(りじょう)」と呼ばれている。当行中国支店が入居するビルが面しているのも鯉城通りだ。広島城付近一帯が己斐の浦(こいのうら)と呼ばれ、己斐(こい)の音が鯉(carp)に通じることが由来だと聞く。広島東洋カープはその名に因んで名付けられている。広島は、プロ野球以外にも、サッカー、バスケットボールなど各競技のトップカテゴリーに属するプロチームがあり、他にもバレーボールやフットサル、ラグビー、ハンドボール、自転車などのプロチームや企業チームが盛んに活動している。広島県は、スポーツ観戦率(TV等除く)が22.9%で全国1位(全国平均14.5%、「令和3年社会生活基本調査」総務省統計局)であるところにもスポーツに対する街の熱気が表れている。MAZDA Zoom-Zoomスタジアム広島(マツダスタジアム)新設を契機に年間観客動員数が倍増した効果もあり、広島東洋カープの累計観客動員数(1952~2024年)は昨年約80百万人(注1)に達している。広島駅から徒歩圏内にあるスタジアムへの道は、コンビニやホテルもチームカラーの赤でまとめられており、歩いていると否応なく気分が高まる。サンフレッチェ広島の累計観客動員数(1993~2024年、J1・J2)は昨年までに7百万人を超えた。昨年、広島城近くにエディオンピースウイング広島が完成し、観客動員数が増加しているため来年には8百万人を達成するのではないだろうか。スタジアム周辺は言うに及ばず、試合開催日の街中、駅、電車・バスは、カープやサンフレッチェのユニフォームを着たファンで溢れ、新幹線や飛行機でも見かける。また、会話の中で大抵「プロ野球はどのチームのファンですか?」とどこかのファンであることを前提に質問がなされるような気がする。

マツダスタジアムと言えば、広島は言わずと知れた自動車産業の街だ。報道によると、昨年度の広島県におけるマツダ車販売シェアは8.8%だったようだ。街中でもマツダ車を見かける機会が多いと感じるほか、社用車をマツダ車としている企業も多い感覚はあったが、さすが地元だけに全国におけるマツダ車シェア(3.3%)と比較するとかなり高い。なお、昨年CX-80という上級クラスSUVが発売されており、その一翼を担うことが期待される。

振り返ってみると被爆80年の広島には8に纏わることが多いかもしれない。実はここでご紹介した8つの話題の中にも、偶然とは思えない「8」の存在が散りばめられている。被爆から80年の時を経て復興を果たした広島で、是非、世界の恒久平和を祈念しながら、未来への希望や発展を象徴し、様々な国、文化や思想において縁起がいいとされる「8」を探してみてはどうだろうか。読者の皆様の興味に応じた広島の歴史と伝統、文化を堪能し、そして平和の尊さを実感できるのではないだろうか。当行中国支店としても、少しでも広島の希望や発展のお手伝いができれば幸いである。

(注1)但し、実数発表は2005以降。また1950年創設後の2年間は球団別入場者数が不明のため累計の対象外とした。

コラム

コラム