研究員リポート

都道府県・市町村間連携事業の効果と課題~公共施設集約化の事例分析を通じて~

2025年10-11月号

1. 本調査の背景と目的

国内では人口減少と高齢化が急速に進み、自治体は財政制約下、多様な行政課題に迅速に対応していく必要がある。さらに、人口減少は自治体においても人手不足・人材不足をもたらす。これらの結果、フルセット主義と呼ばれるような、単独で各種課題に対応していくには限界のある市町村が増加すると予想される。このため、行政の枠組みを超えた都道府県間、市町村間の連携(「水平連携」)、都道府県・市町村間の連携(「垂直連携」)の重要性が今後増すと考えられる。

自治体間の連携が特に効果を発揮する場面の1つが、同種の公共施設(図書館や音楽ホール、博物館、運動場等)の集約化や統合である。日本では、人口が増加していた1970~80年代に多くの公共施設を建設した。しかし人口減少下、多くの公共施設が余剰となるうえに、スタジアムや文化ホール等の大型施設は維持管理に多くの費用を要し財政負担も大きい。現在、多くの公共施設が老朽化により改修や更新の時期を迎えている中、自治体の枠を超えた公共施設の集約化や統合に向けた取組みの増加が期待される。特に都道府県・市町村間は、市町村内に同種の公共施設を有する例が多く、連携が期待される。

そこで本調査では、自治体間連携のなかでも「垂直連携」に注目し、公共施設の合築(がっちく)事業を事例として取り上げる。また、異なる組織の融合事例として、海外事例の文献調査も合わせて行った。そしてこれら事例分析をとおし垂直連携の効果と課題について明らかにすると共に、今後の連携に向けた提言を行う。

2. 調査対象

① 事例選定

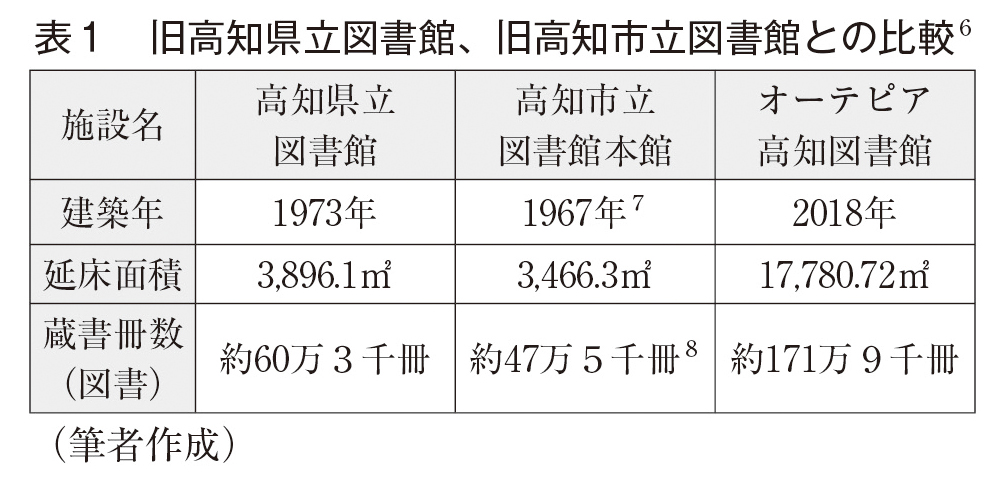

本調査では垂直連携の事例として、高知県立図書館と高知市立市民図書館を合築した「オーテピア高知図書館」を分析対象とした。選定理由として、垂直連携の多くは市町村が直面する特定の課題に対し、一時的に支援・連携することが一般的である(DX化や災害対応等)一方で、オーテピア高知図書館合築事業はそれとは異なる特徴を持つためである。具体的には、それぞれの図書館が存続する形ではあるものの、県と市の両組織が統一的な業務目標の下、日常的に連携を図りながら業務を執行している点で、一体性と継続性の観点からこれまでに無い連携の形であると共に、今後も増加が期待される異なる行政組織間の融合形態であると考えられる。さらに、施設を共同で整備後、指定管理者制度を用いずに両組織が直営方式により運営を行っている点も、他にない注目すべき点である(注1,2)。

② オーテピア高知図書館建設の概要

オーテピア高知図書館は、高知県立図書館、高知市立図書館それぞれが老朽化・耐震等への対応のため単独での建て替えを検討していたところ、県知事と市長間のトップ合意、及びその後の両図書館職員の粘り強い検討・調整を経て2018年に開館に至った(注3)。

館内には、一つの建物内に両自治体の職員及び蔵書を含め、県立図書館機能と市立図書館機能が併存し、県と市で施設全体を共同管理している全国でも例の少ない図書館である(注4)。なお、同一施設内に、「オーテピア高知声と点字の図書館」、「高知みらい科学館」も入居している。

3. 調査結果

(1)事例調査結果

オーテピア高知図書館合築事業の効果と課題について、現地ヒアリングや文献調査等を踏まえ、図書館の運営指標と組織融合の面から分析を行った。

① 図書館の運営指標分析(注5)

図書館の運営に関する各種指標について、公表データを基にコストに関する視点、サービス面に関する視点、まちづくりに関する視点から分析を行った。

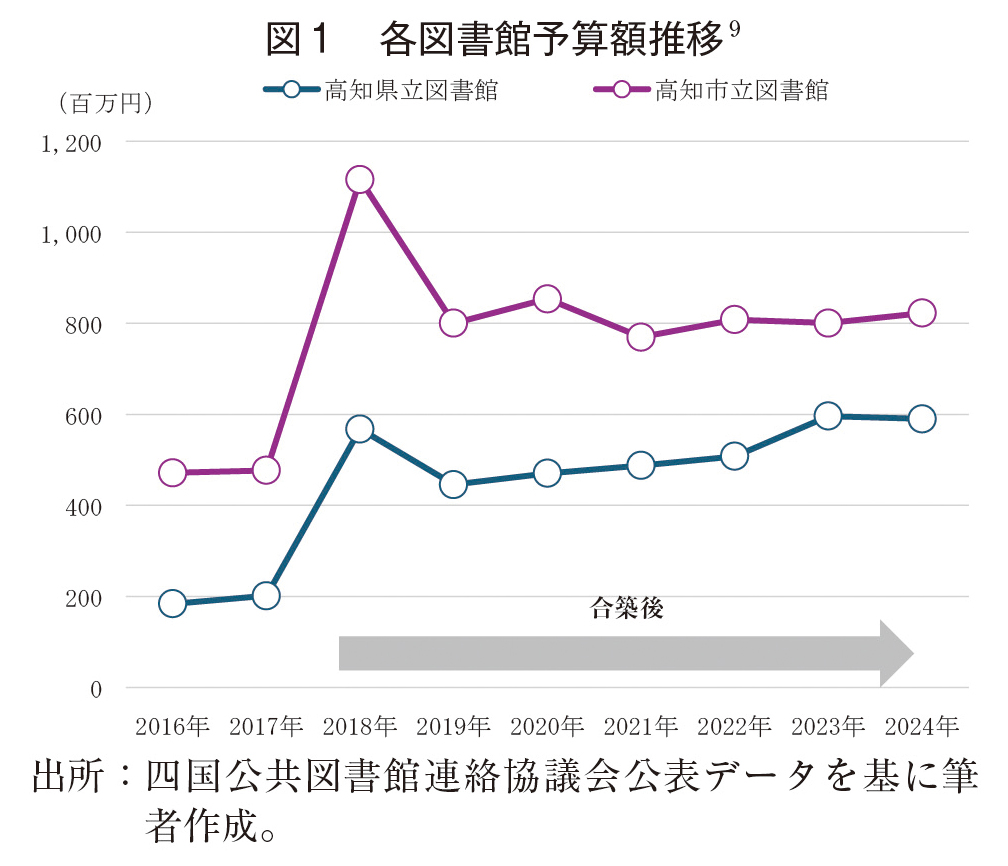

・コストに関する視点

図書館予算は合築後増加傾向にある(図1)。主たる要因は、図書館の施設規模の拡大に伴う費用の増加や、駐車場を含めた警備業務などによる施設管理費の増加、新たに構築した図書館情報システムの保守管理費の増加によるものである。また、合築により重複業務の解消に伴う人員の削減も想定されたが、合築以前と比較し大きな変化は見られなかった。

・サービス面に関する視点

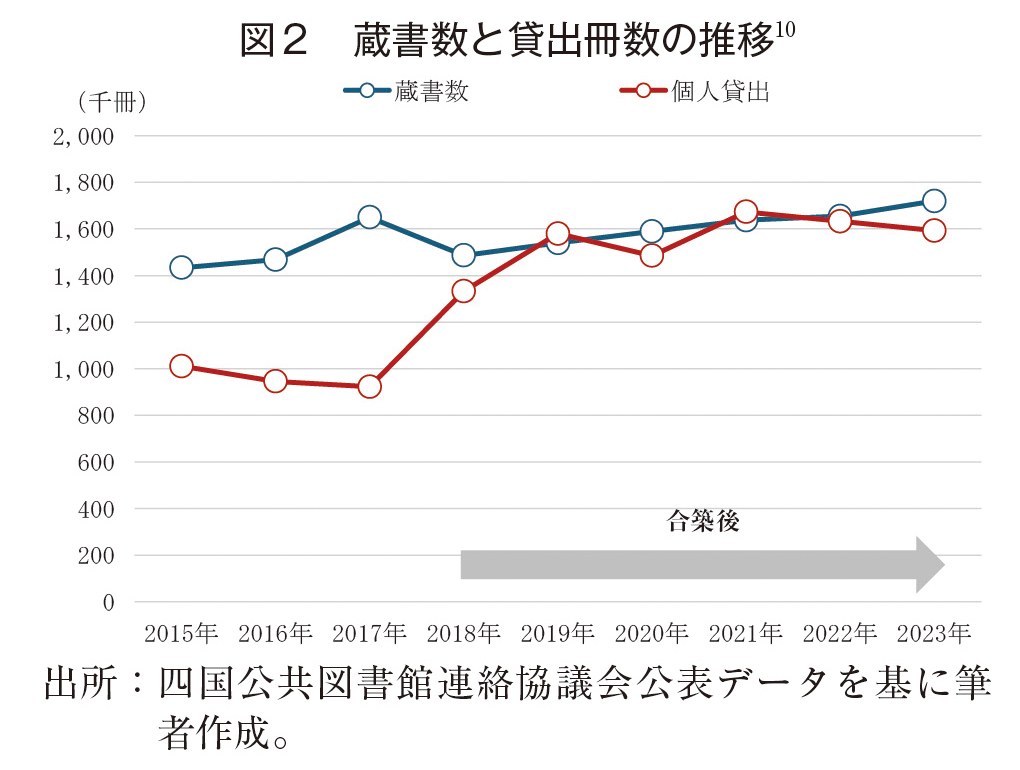

合築により蔵書数は増加し、個人への貸出冊数も増加した(表1、図2)。ヒアリング結果によれば、合築による話題性があったことの他に、高知県立図書館・高知市立市民図書館ともに資料費が増額され、新鮮で多様な資料の提供が可能になったことにより、新たな利用者が増加したことが要因と考えられる。このように、各図書館が有する蔵書が統合されることで、多様な書籍が閲覧可能になる点は図書館合築の強みの一つといえる。

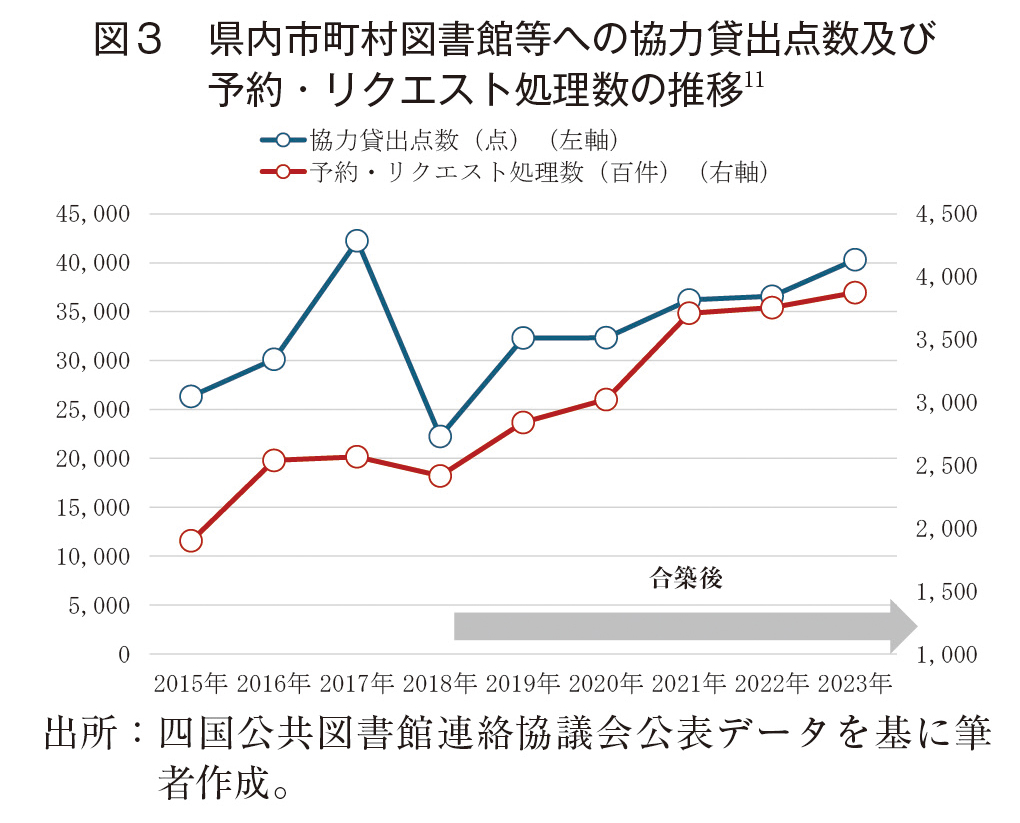

また、県内市町村図書館等への協力貸出点数及び予約・リクエスト処理数も増加傾向であり(図3)、合築により県内図書館に対する支援機能や県民への対応機能が強化されたことが窺え、垂直連携の効果が県内に波及していると考えられる。前述のとおり、職員数が大きく変化しなかった点を考慮すると、合築を契機に業務の重複によって生じる余剰(スラック)を両図書館職員が活用し、上記支援に取り組んだと推測される。

一方で、合築後に市立図書館、県立図書館の貸出カードを統一したこともあり、それぞれの貸出冊数を把握できなくなった点は、合築事業の各図書館への影響を分析するうえで課題である。

・まちづくりに関する視点(注12)

合築に伴い人流の増加による賑わいの創出等、まちづくりへの効果が期待されたが、近隣商店街の通行量は合築により一時的に増加したものの、コロナ禍を経てやや停滞しており、人流への影響は限定的であった。なお、県図書館と県庁所在地の市図書館の合築という大型図書館の建設に伴い、周辺自治体図書館への影響も考えられたが、高知市に隣接する自治体図書館の人口当たり利用者数に共通した傾向の変化は見られなかった。

② 組織融合分析

一体的な組織運営をするために、県立図書館職員、市立図書館職員が行っている工夫や課題について、計画、組織、現場マネジメントの3点から分析を行った。

・計画

両図書館で統一した計画(注13)を共同で作成し、さらに共通目標を設置することで、異なる行政機関間であっても一体的に業務に取り組めるよう図られている。

一方で、前述の貸出冊数で見たとおり、合築事業が県立図書館、市立図書館それぞれに与えた影響について検証可能にすることが、県、市それぞれの事業評価には重要になると考えられる。

・組織

外部の有識者からなる両図書館合同の図書館協議会(注14)を設置しており、「オーテピア高知図書館」としての統一的なマネジメントを可能にしている(注15)。また、全職員には「併任人事(注16)」が発令されており、業務を分け隔てなく行えるよう配慮されている。ただし、異なった組織が併存する合築であるため、異なった行政の規則・予算体系が2つ存在することにより、書籍の購入体制が別々であり発注先も異なるといった非効率な点も見られる。

・現場マネジメント

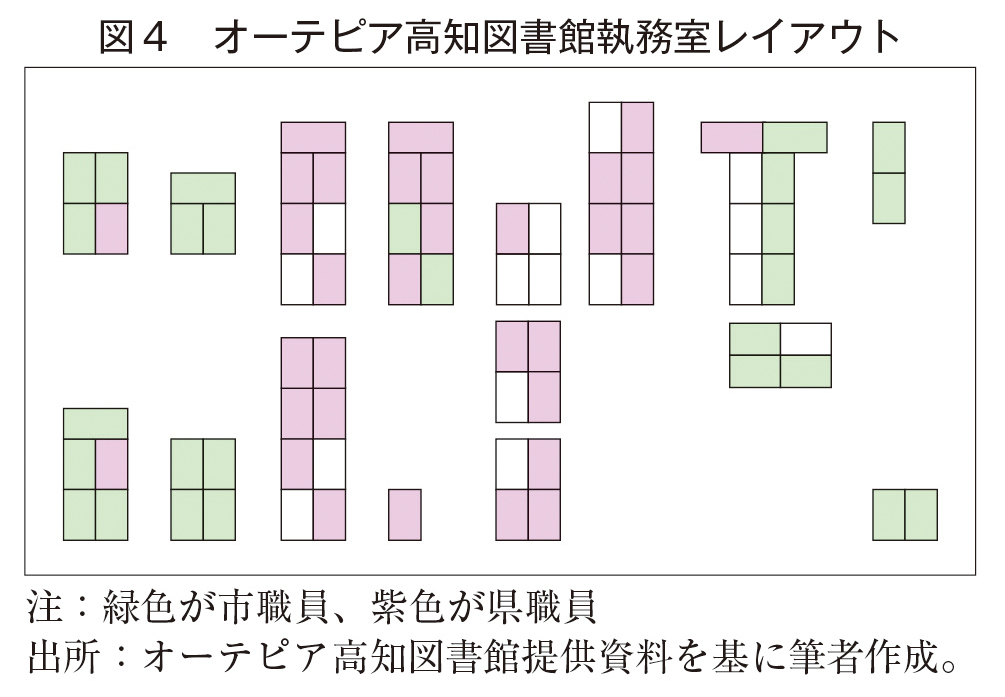

県と市をつなぐ会議体(トップ同士の定期的な打ち合わせ等)が設定されている他、業務の打ち合わせも日常的に開催され、情報の共有が図られるように配慮されている。また、執務室レイアウトについても、業務に応じ県職員と市職員が交わるように配置されており、円滑な意思疎通が図られるような配慮が見られる(注17)(図4)。

(2)文献調査

異なる組織が融合しかつ直営方式により行政サービスを展開する際の参考事例として、本調査で取り上げるオーテピア高知図書館に即し、「San Jose Dr. Martin Luther King, Jr. Library(以下、Dr.マーチン・ルーサー・キング・Jr図書館)」を文献調査事例として取り上げる(注18)。

① 図書館概要

サンノゼ州立大学図書館とサンノゼ市公共図書館が統合された「共同利用図書館(Joint-Use-Library)」であり、大学関係者と市民の両方が利用できる。2003年に開館し、大学と市が直営方式により共同経営している。

② 統合の背景

サンノゼ州立大学図書館は蔵書スペースが不足しており、蔵書の多くをキャンパス外倉庫に保管する必要があった。また、サンノゼ市公共図書館も拡張が困難な状況にあり、新しい資料を導入するたびに古い資料を廃棄しなければならなかった。さらに、両図書館とも個別に大規模な図書館を新設する資金的余裕がなかった。

③ 統合に伴う課題や工夫

それぞれの代表者で構成される合同図書委員会(Joint Library Committee)を定期的に開催し意思疎通を図る仕組みづくりを構築する一方、両組織は人事や予算について独立性を保つため、現場では配置される市職員と大学職員間で同種業務でも報酬が異なる他、昇進や昇格に違いがあった。また、当初各部門の統合が図られたが、一部の部門ではサービスの提供相手や管理体系が異なる等の理由により、敢えて分離する体制をとっている。

④ 統合による効果

大学の知見を活かし、市図書館には従来なかったプログラムの提供など、異なる組織が融合したことにより、新たなサービスの提供につながった。また、利用可能な資料・書籍種類の範囲が広がり、利用者のサービス向上につながっている。

⑤ 本調査への示唆

Dr.マーチン・ルーサー・キング・Jr図書館では、当初、同種の部門(サービスアクセス部門やIT部門等)の統合を図ったが、業務内容や管理体系等の実態に合わせ統合を解消した。また、図書館の統合により両組織は互いの強みを取り入れた新たなサービス提供が可能となった。

垂直連携にあたり、業務内容が同一の場合など無駄な重複は削減することが望ましい。一方で、同種業務であってもサービス対象者が異なる等の場合には、無理に組織を統合すると現場に混乱を招き逆に非効率になる懸念がある。むしろ、それぞれの違いや強みを活用する取組みこそが求められる。

4. まとめ

本調査では、垂直連携によるオーテピア高知図書館合築事業の事例分析及び海外事例分析を通じ、自治体が取り組むうえで参考になる実践的な知見を得た。それらを踏まえ、今後垂直連携を進める際に考慮すべきポイントを以下に提言として整理する。

① 連携の目的明確化と効果検証の仕組みづくり

調査事例では、貸出冊数の増加等、連携による一定の効果は確認されたものの、合築検討時に効果の1つとして挙げられていた歳出の削減効果は十分見られない。また、効果検証の仕組みづくりにも課題が見られた。従って連携を行うにあたっては、目的の明確化と共に、その目的の達成状況を管理する仕組みが整理されていることが望ましい。特に垂直連携においては、連携の効果が広域自治体内全体に及んでいるのか把握することが重要になる。

② 経営資源の有効活用

垂直連携では、各組織で行政事務の内容や対象範囲が異なることもあり、職員が有する専門性や知見、ネットワークも組織間で異なると考えられる。従って、海外調査事例で見られたように、これらの異なる専門性や知見、ネットワークを強みとして活用することで、単一組織では実現の難しい新たな企画の実現が期待される。

また、都道府県・市町村間の業務重複の結果生じる余剰人員等のスラックを活かし、連携する市町村以外へも支援を手厚くすることにより、市町村間でのサービス提供内容の格差是正につながることも期待される。

③ 役割分担の明確化と柔軟な見直し体制の確保

異なる行政組織が共同で施設を運営する場合、業務上の役割分担や財政負担のルール等を契約や協定書等に明記することで、運営開始後の円滑な業務運営が可能になる。また、頻繁に体制が変更されることは望ましくないが、海外事例でみられたように、一定期間ごとにこれらの役割や財政負担を見直せる仕組みを持つことも、持続的に事業を実施するためには必要と考えられる。

④ 越境組織(人材)の計画的な配置

異なる組織の職員が日常的に情報交換・意見交換する場が設定されることは当然望ましい。一方で、当事者同士では調整が難しい事項も想定されるため、客観的な立場から両組織を横断して調整できる越境組織(人材)が配置されていることが望ましい。

⑤ 組織の融合に向けた仕掛け

異なる組織が連携して同じ目線で業務を円滑に行うためには、戦略的に両組織が融合するための「仕掛け」があることが望ましい。本調査を踏まえれば、以下のような仕掛けが考えられる。

・共通の計画策定と管理

両組織の職員が参加して計画策定と進捗管理を行い、業務の目線をそろえる。

・併任人事

異なる組織の業務を可能にする併任人事を行うことで現場の混乱を避ける。

・日常的な交流機会の設置

オーテピア高知図書館における職員の机配置に見られるように、職員の負担のない範囲で自動的に異なる組織間で交流機会が生まれる仕組みを設ける。

冒頭で述べたとおり、垂直連携は今後重要な取組みとなる。本事例で取り上げた高知県と高知市による図書館の合築と組織融合の試みは、課題は見られるものの随所に連携に向けた関係者の粘り強い努力が窺える。直営方式で実施する前例のない取組みであるが故に、今後のさらなる発展に大いに期待したい。

なお、各種の効果が合築によるものであるかは、合成コントール法等の因果推論手法を実施することが望ましい。この点は今後の課題としたい。

(参考文献)

オーテピア高知図書館「図書館要覧」

高知市教育委員会(2011)「新図書館(高知県立図書館、高知市民図書館本館)基本構想」

霜中(2018)「公共施設マネジメントにおける共同設置の効果と課題」『日経研月報』

Agee, A. (2014) Ten Years Later: A Joint Library Evolves, The Journal of Academic Librarianship, 40, 521-528.

Patricia Senn Breivik, Luann Budd and Richard F. Woods. (2005) We’re married! the rewards and challenges of joint libraries, The Journal of Academic Librarianship, 31(5), 401-408.

Woods, R. F. (2004) Sharing Technology for a Joint-Use Library, Resource Sharing & Information Networks, 17, 205-220

(本研究は、一般財団法人日本経済研究所自主調査(公益目的支出事業)として実施したものである。)

(注1)秋田県と秋田市が整備した「秋田芸術劇場ミルハス」や、岐阜県と各務原市が整備した「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館」等では指定管理者制度を導入している。

(注2)調査にあたり比較分析のため、長崎県立図書館と大村市立図書館を合築した「ミライOn図書館」からも情報提供いただいた。

(注3)経緯等の詳細は霜中(2018)参照。

(注4)施設内で県立図書館、市立図書館は明確に区分けされていない。

(注5)紙幅の関係で一部は結果のみの記載となる。

(注6)県立図書館、市民図書館本館データは「新図書館基本構想」、オーテピア高知図書館データは「令和7年度オーテピア高知図書館要覧」に基づく。県立図書館、市民図書館本館の蔵書冊数は2011年3月31日時点。オーテピア高知図書館蔵書は各本館の図書のみの数値。

(注7)新館は1991年。

(注8)分館・分室を含めると約98万冊。

(注9)市立図書館予算には市立市民図書館以外の市内図書館の予算も含まれる。

(注10)個人貸出について2017年以前数値は各図書館の合算値。

(注11)協力貸出点数について、2017年以前数値は県立図書館のみのデータ。

(注12)通行量については「オーテピア高知図書館要覧」、周辺自治体図書館利用者数については、各自治体HPや図書館要覧を参照した。

(注13)オーテピア高知図書館サービス計画等。

(注14)県立図書館協議会・市立市民図書館協議会。協議会では、両図書館の利用者サービスが、高知県民と高知市民の全員に行き渡るよう議論が行われている。

(注15)両組織から5人ずつ委員を推薦し、バランスをとるように図られている。

(注16)県職員は市職員、市職員は県職員をそれぞれ兼ねる人事発令(館長、副館長を除く)。

(注17)これらの他に共同の決裁ルートの設定や、両者が作業・書き込みできる共通PCネットワークの設定等、多くの工夫が見られる。

(注18)Agee, A(2014)、P.S. Breivik et al.(2005)、Woods, R. F. (2004)、に基づく。情報もこれら論文時点のものである。

インフラ・PPP/PFI

インフラ・PPP/PFI