シリーズ「ヨーロッパの街角から」第52回

黒い森の伝統文化と持続可能な暮らし ~フォークツ・バウアンホフ野外博物館~

2025年10-11月号

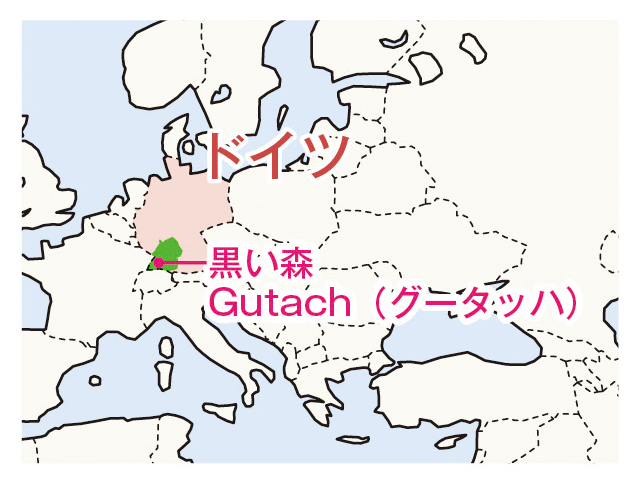

ドイツ南西部に広がる黒い森地方の中ほどに、農村地帯の古い建物を集めたフォークツ・バウアンホフ野外博物館(以下、野外博物館)がある。最も古い建物は1470年に建てられた荘園の住居だが、これだけの年月が経っても居住可能な状態に保たれているのは驚きだ。各建物には昔の生活や仕事の品が展示され、生きた歴史の教室になっている。今回は黒い森地方の伝統文化継承に着目しながら、農村生活のなかの持続可能な暮らしのヒントを探ってみたい。

森と共に

黒い森の名前の由来には諸説あるが「針葉樹林が広がり、遠めに見ると黒っぽいから」とよく言われる。しかしドイツ国内に針葉樹森は珍しくないから、なぜここだけ?という疑問が残る。他に「昔は人がなかなか入り込めない、おどろおどろしい森だったから」という説があり、筆者は断然こちらを推している。

丘陵が続く山がちの地形で、面積約6,000㎢は大阪府の3倍の広さに相当する。確かにうっそうとした森が広がっているが、大小の街や村、農作地、工業地帯が含まれ、単一の森と捉えるより、黒い森地方と呼ぶ方が実態に近いだろう。

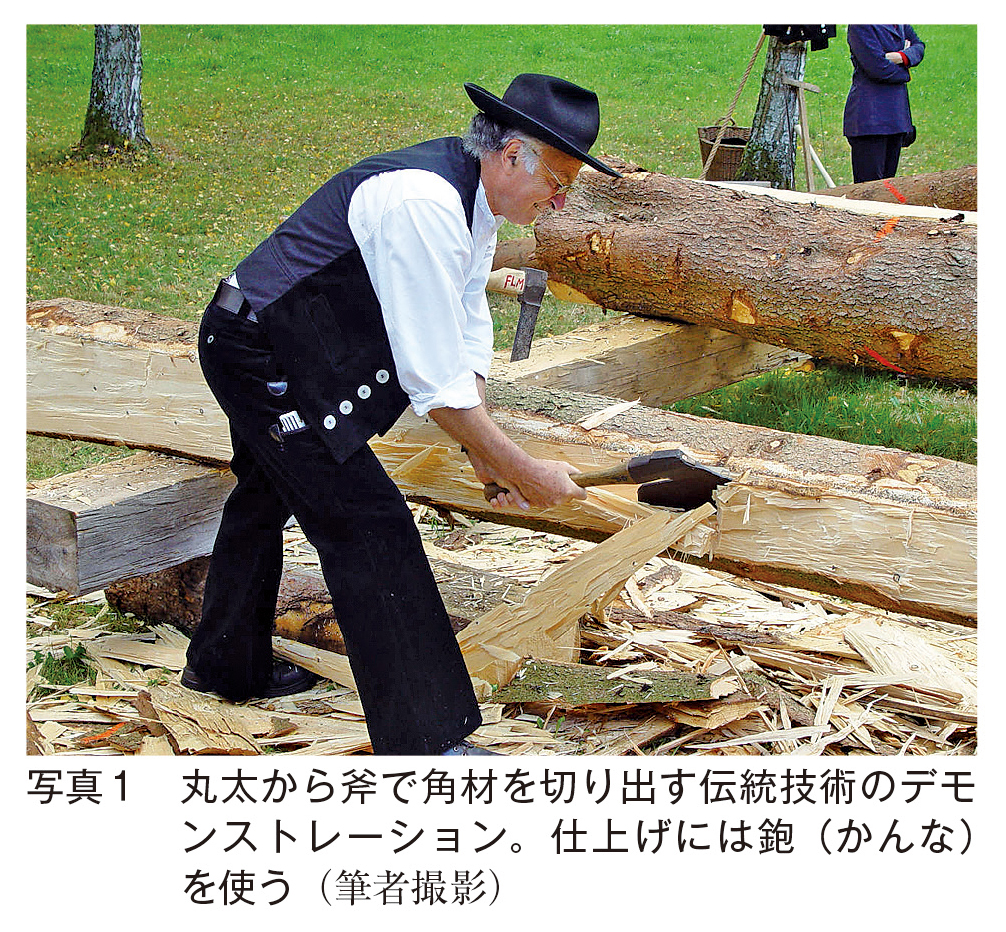

伝統産業は農畜産業と林業(写真1)で、豊富な森林資源を活かした林業は今も盛んだ。一次産業で働く人は減ったが、エコツーリズムの流れに乗り、特産の果実酒やハムを製造・販売したり、農家民宿を副業(あるいは主業)とする農家が増えている。農畜産業・林業・特産品の製造販売・宿泊業のいずれか一つだけで暮らすのは厳しいが、組み合わせるとそれなりの安定収入が得られる。若い担い手世代が「農業って悪くないよね」と明るく語る姿が羨ましい。

消えゆく古民家

野外博物館の名前に付くフォークツ・バウアンホフは「フォークツ家の農場」という意味。野外博物館は、黒い森地方の失われゆく古い建物保存のため、農場の母屋(1612年、写真3)を中核として1963年に作られた。所有者から寄付された母屋、倉庫、家畜小屋、製材・製粉小屋、チャペルなど30棟近くが7ヘクタールの敷地に展示されている。なお、本稿ではこれらの建物を便宜上まとめて古民家と書くことにする。

建物の土台には石材を使うが、木造が基本で、水気と木材害虫、そして火災に注意すれば、数百年にわたり使い続けることができる。専門家によれば、長い年月を経た太い木材の耐久性は、もはや石材に比べ遜色ないそうだ。

現役の古民家は時代に合わせ改装を繰り返してきたため、屋内に建築当時の面影はない。しかし改装にはおのずと限界があり、現代の要求水準を完全に満たすことは難しい。結果、文化財としての価値は認められても、不動産価値は失われている。建物を長く使う文化のおかげでここまで残ったが、保存を望めば最後は寄付が唯一の選択肢になる。

技術の継承

購入費は生じないが、古民家の移設と改修には相応の費用がかかる。また、特別な技術と経験が必要になるが、扱える職人と建築家は減っており、伝統文化の継承はなかなか難しそうだ。技術部門の責任者トーマス・ハーフェン(Thomas Hafen)さんに話をうかがった。

ハーフェンさん 「ほとんどの古民家がわらぶき屋根ですが、技術を持った職人はこの地域に一人しかいません。技術を代々受け継ぎ、現役は女性です。年間数万人が見学しますから室内も念入りな修繕が欠かせず、木材建築に詳しい職人の協力で維持しています」。

週末には、ボランティアが手工芸の作業や仕事の様子を披露してくれる。木工品作り、糸紬(つむぎ)、レース編み、パン焼きなど。野外博物館のあるグータッハ(Gutach)地域の伝統衣装の帽子を作るアベルレさんもその一人だ(写真2)。この地域の伝統衣装は女性が身に着ける華やかな帽子が特徴で、祭り(写真3)や各種のイベントに登場する。野外博物館、ひいては黒い森地方全体のシンボルになっている。

仕事として考えると、民族衣装製作だけでは生計を立てられない。伝統工芸に興味と情熱を持つ人が技術を受け継がなければ途絶えてしまうが、幸いグータッハの伝統衣装は後継者を確保できているそうだ。地元の人々が、愛着や誇りに加え、おそらくある種の義務感を持ち、楽しみながら伝統文化を継承する姿がうかがえる。

厳しい生活

大部分が山間地である黒い森地方の冬は寒く長い。元々文化史を専門とするハーフェンさんによれば昔の生活はかなり厳しかったそうだ。労働者の9割が農民で、19世紀終わりから20世紀初頭にかけ、10万を超える農民がアメリカに移民した歴史もある。

農場にはヒエラルキーがあり、家長を頂点として、次に家族、末尾が使用人という序列になっていた。食事は大きなテーブルを囲んで全員一緒に摂るが、大皿に盛られた料理は家長から順に取り分けていく。豊作の年は問題なかっただろう。しかし、不作の年は食事が全員に充分行き渡らず、序列の下位ほど空腹を我慢しなければならなかった。困窮時に共倒れを防ぐ過酷な掟である。

ハーフェンさん 「産業構造が変化し、小規模な農家や畜産家が専業で暮らせる時代ではなくなりました。しかし社会の変容にはポジティブな面もあります。森林・牧草地・農村がモザイク模様を織りなす当地の景観は、観光客の目にエキゾチックに映ります。エコツーリズムは私の祖父母の時代にはなかった新しい余暇の過し方ですね」。

産業といえば17世紀以降、農民が冬季に室内でできる副業として木製時計を作り始める。黒い森地方の鳩時計は世界的に有名だ。その伝統が受け継がれ、精密機械産業は黒い森地方の主要産業として定着している。

贅沢ではないけれど

実は、持続可能な開発の概念はドイツの林業を起源としている。17世紀に黄金期を迎えたオランダは帆船造船業が活況を呈していた。黒い森地方で切り出された針葉樹は、イカダに組まれ、ライン川を下ってオランダに運ばれた。黒い森地方の木材資源は、莫大な需要と効率的な輸送手段が噛み合うことで見事に枯渇し、はげ山に成り果ててしまった。すべての基盤である天然資源を使い尽くすのではなく、管理しながら自然の許す範囲で長期安定活用する術を、苦い経験から学んだわけだ。

持続可能な暮らしに関しても、参考になることが沢山ありそうだ。

ハーフェンさん 「古民家の建築に使われたモミの木も石材もこの地域で採れたものです。屋根をふくわらも食糧もほぼすべて地産地消で、薬草を植えた庭はまさに家庭薬局でした。また一つ屋根の下に大家族で住んでいましたから、(当時の水準で考えれば)暖房効率は高かった。そこには、贅沢ではないけれど持続可能な暮らしがありました」。

典型的な農家の母屋は一階部分で家畜を飼い、その上に寝室を設け、家畜の出す熱を活用した。暖炉があるのは居間だけで、そこが冬場の作業や、食事、団らんの場になった。世の中が便利になり灯油やガスが利用できる時代になっても、潤沢で安く手に入る薪を使う習慣は途絶えていない。今でも壁に薪を積み上げた家をよく見かける。

もう、黒い森地方におどろおどろしい面影はない。生活様式と産業構造は変わり、少子高齢化問題も抱えるが、伝統文化は色あせず街の雰囲気や人々の表情は明るい。持続可能な生活の知恵と伝統が、世代を超え安心して暮らせる環境を下支えしている。

取材協力:

Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof

Trachtenkapelle Gutach e.V.

Well-being

Well-being