シリーズ「AI×○○」第1回

AI×俯瞰

2025年10-11月号

1. AIマップの概要と経緯

人工知能(AI)の研究領域は、2010年代初頭からの深層学習の急速な進展に代表されるように著しい拡大を遂げた。論文数の増大や応用領域の多様化に伴い、AI研究の全体像を体系的に把握することは困難となりつつある。さらに、研究の成果が社会実装を通じて日常生活やビジネスの現場に深く浸透する中で、研究・技術と諸課題との関係性を俯瞰的に理解するための枠組みの必要性が高まっている。

こうした問題意識の下、一般社団法人人工知能学会では2018年10月にAIマップタスクフォースを設置した。目的は、AI研究者に限らず異分野の研究者やビジネスパーソンにも役立つ「知の地図」を整備し、AI技術の全体像とその社会的な位置づけを明らかにすることにある。

AIマップは技術の俯瞰を目的とする「技術マップ」と、各種の技術を社会的あるいはビジネス的課題と接続する「課題マップ」から構成されている。また、日本語版だけでなく英語版が作成されている。最新版(β2.0)は同学会ウェブサイト(https://www.ai-gakkai.or.jp/aimap/)を通じて公開されている。

AIマップは、学術論文間の引用・被引用ネットワークを自動処理して生成されるのではなく、同学会に所属する研究者自身が議論し、歴史的背景や将来展望を踏まえて構築している点に特徴がある。これによって、実務的な課題解決や戦略立案の文脈で活用しやすい「人間の判断を反映した地図」として機能することを目指している。

2. AI技術マップとAI課題マップ

AI技術マップには約250件の研究キーワードが収録されている。これらは人工知能学会で扱われてきた主要テーマに相当し、それぞれの背後に多様な研究活動とその成果が存在する。単一の可視化手法では技術の多様性を捉えることが困難であるため、AI技術マップでは5種類の視点(マップA~E)を提供している。視点によって、個別のキーワードの位置づけや相互関係が大きく異なっており、多面的な理解を促す設計となっている。

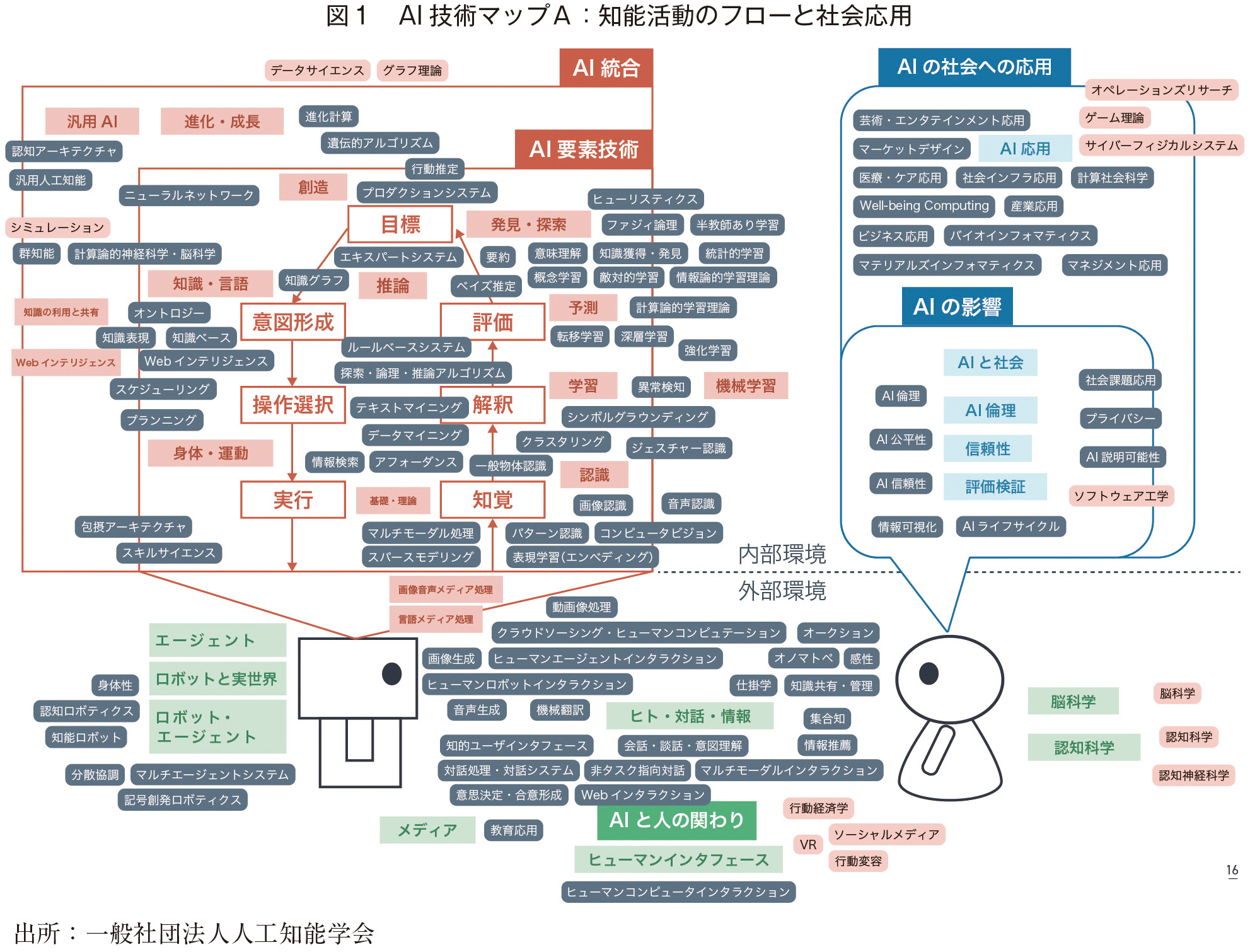

一例として、マップA(図1)では人間あるいはロボットの知能活動を「知覚」から「実行」までの7段階のプロセスに分解し、対応する研究キーワードを配置している。例えば、「知覚」の段階ではパターン認識やコンピュータビジョン、「解釈」にはデータマイニング、「意図形成」には知識ベースなどが割り当てられている。

また、「知的主体同士のコミュニケーション」に関する研究群(音声認識、ヒューマンエージェントインタラクションなど)や、「知的主体によって形成される社会の課題」の観点から説明可能AIやプライバシーといった近年注目される新たな研究テーマを捉えるなど、技術と社会との関連を一望できるような可視化が試みられている。

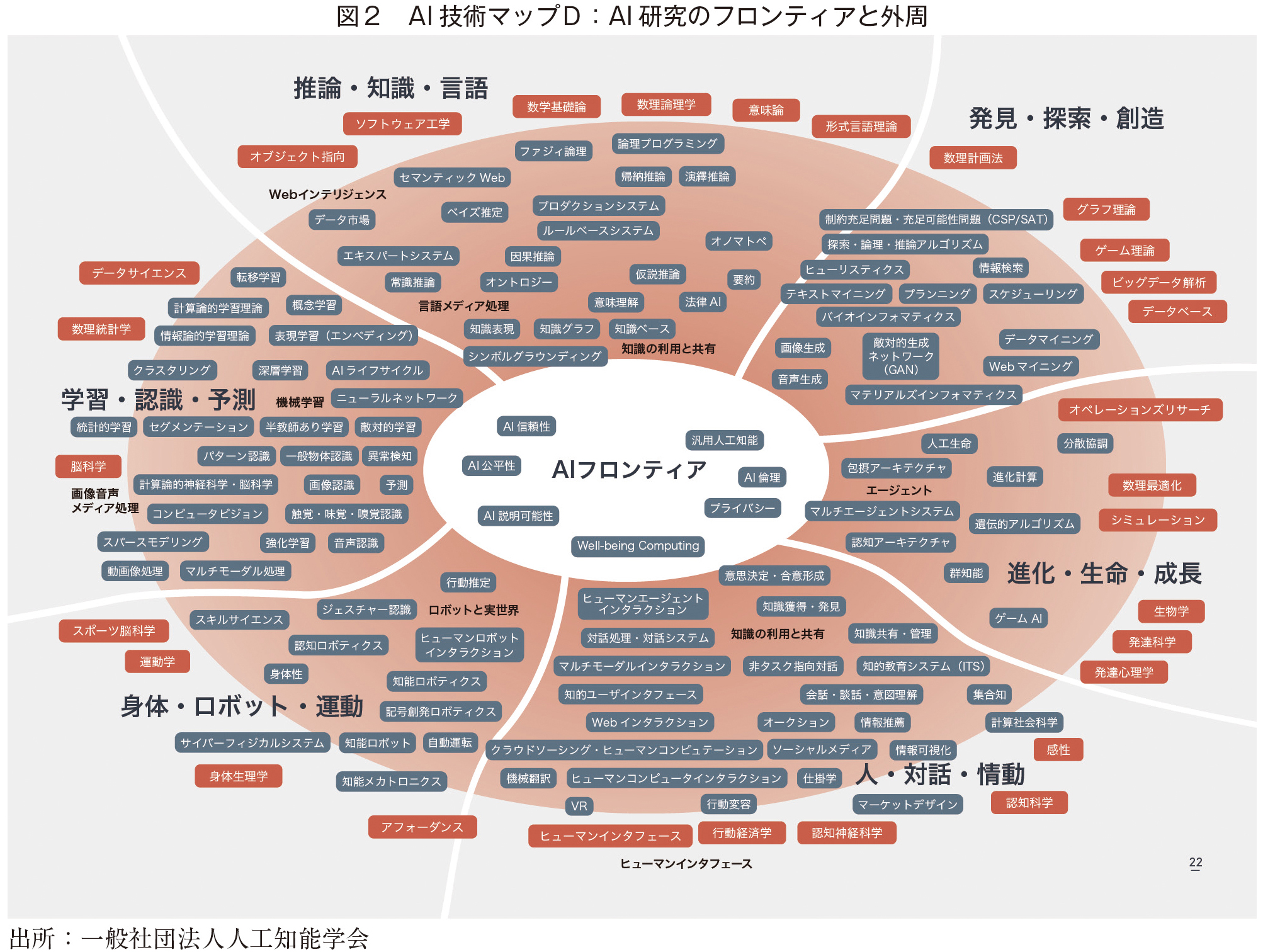

同心円構造のマップD(図2)では、外縁部に成熟領域、中心部に新興領域を配置する。中心部の「AIフロンティア」には、AI倫理や汎用人工知能(AGI)など、まだ定義や方法論が確立していないキーワードが位置づけられている。このマップは、時間の経過と共に新興領域が外縁へ移行し、最終的にはAI研究の枠組みから離脱する過程として見ることもできる。例えば、かつてAI技術と見なされた「かな漢字変換」は現在では日常的な技術として定着し、AIの範疇外であると認識されている。このように、マップDは技術の成熟プロセスと研究活動のダイナミズムを可視化しているといえる。

その他、技術の応用範囲の拡大を示すマップBや、哲学・数理科学・心理学・生物学といったAI技術の基礎をなす学問体系との関わりを示すマップC、現在の人工知能学会の活動領域を端的に示す投稿論文のキーワードを整理したマップEがある。学会活動との連携の一環としては、年次で開催される人工知能学会全国大会の発表約950件(2023年度)とAIマップのキーワードとの紐付けを行った結果、深層学習やニューラルネットワークに大きな集中が見られた一方で、ほぼすべての領域に一定数の研究活動が存在することが確認された。研究活動がトレンドの影響を受けながらも、同時に同学会として重要な基盤的多様性を維持していることが示されている。

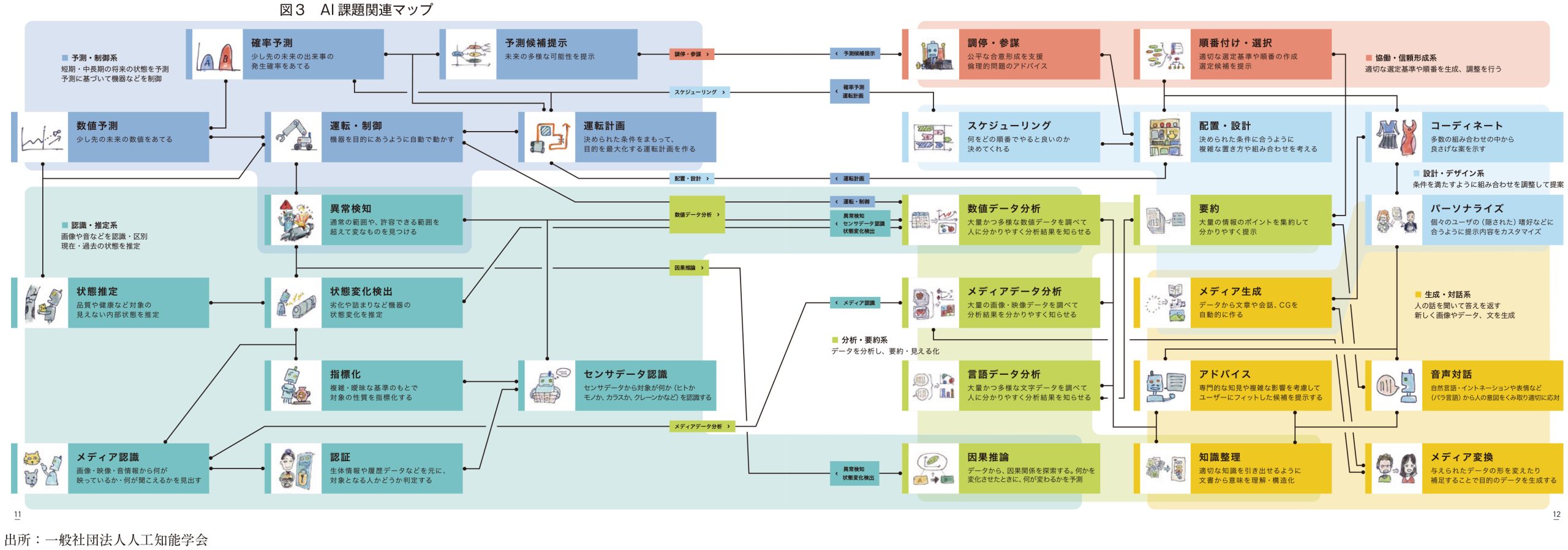

AI課題マップは、技術キーワードではなく「技術を用いて実施したいこと」が記載された28種類の課題カードと、カード間の関係性を図示した課題関連マップ(図3)から構成される。カードには「数値データ分析」、「確率予測」、「センサデータ認識」、「要約」、「スケジューリング」、「パーソナライズ」などのキーワードが掲げられ、裏面には利用事例や関連技術が整理されている。

AI課題マップは「マイ課題シート」と呼ばれる補助ツールと組み合わせて利用する。同シートには技術利用の目的や最終的に得たいアウトプット、利用可能なデータ、制約条件・達成指標を記入し、これらに基づいて関連する課題カードを探索・選択する。このアプローチによって、企業における新規事業企画の際などに、AI技術に詳しい研究者・技術者以外のステイクホルダーが議論に参加し、部門横断的な合意を形成することが可能になる。また、教育の現場では、身近なサービスを対象として、その内実を課題カードを用いて分解し、議論することでAI技術の役割を理解するための教材として活用できよう。

AIマップを企業の実務に取り入れている事例は徐々に増加している。研究部門を持つ企業では、課題マップのキーワードに基づいて自組織の研究テーマを分類・整理することにより、既存研究の特徴が明確化されるだけでなく、未着手の領域や今後検討すべき課題を把握する手段として用いられている。また、経営層や顧客との対話の場において、自社における技術資産を一覧化し、その分類に課題マップのキーワードを適用することで、利用者視点に即した検索や絞り込みを実現した事例が報告されている。

こうした事例においては、公共性を有する同学会から提供された情報を基盤として用いることによる信頼性の担保に寄与するとの評価があった。AI研究の全体像は多様かつ複雑であるが、同学会による中立的情報を参照することで、組織の内外に対して説得力ある説明が可能となる。

3. AIマップの活用事例

前章でAIマップの応用について軽く触れたが、ここでは具体的な活用事例を二つ紹介する。

一つ目は「BAIMAS(ビジネスAIマスター研修)」である。この研修プログラムは、企業や組織がAIを活用して新たな価値を創出するために欠かせない“グランドデザイン力”を体系的に習得することを目的として、同学会と一般社団法人iCD協会が共同で開発したものであり、試行しながら検証と改善を進めている。両団体が有するAIマップやAIタスクディクショナリ(AITD)などの知見・ツールを統合した内容となっている。

AIの導入は、単なる業務効率化や自動化にとどまらず、ビジネスモデルの変革や新規事業の創出にも直結する。しかし現場では、「新しいやり方への抵抗」、「データ整備の遅れ」、「投資対効果の不透明さ」など、AI活用推進に多くの障壁が存在する。BAIMASは、こうした課題を乗り越え、AIプロジェクトを成功に導くためのグランドデザイン力を養成することを狙いとしている。

研修は三つのパート、すなわち(1)アイデア創出:AI活用のアイデアを広げ、課題や目的を具体化する、(2)ビジネス価値検討:多面的かつ具体的に提供価値を評価し、仮説をブラッシュアップする、(3)チームビルディング:組織内外の連携や役割分担を明確にし、推進体制を構築する、という流れで進められる。AIプロジェクトのグランドデザインには「フィールドプロフェッショナル(FP)」、「ギーク(GK)」、「プロモータ(PM)」という三つの役割の担い手が必要という仮説のもと、研修ではこれらのロールを意識したグループワークやロールプレイを実施する。過去に実施した会の参加者からは「AIプロジェクトを考えるスキルが身についた」、「役割分担の重要性を再認識した」、「実践を通じて理解が深まった」といった評価が得られている。

二つ目は「AIテックゲーム」である。これは「AI のキーワードにまず触れていただこう」という目的で考案された、手持ち用に印刷された課題カードを使ったカードゲームである。これまでに「AI テックオークション」と「AIテック麻雀」が提案されている。どちらのゲームでも基本的にプレイヤーは与えられたビジネスを成功させるため、必要な課題カードを集めてソリューションを考案し、「できました」の宣言と共に他プレイヤーに内容を説明して、創造性、実用性、AI技術の使い方などについて評価を得なければならない。

なお、AIマップの活動メンバーでテストプレイした際、筆者らは、“勝ち”のためにはビジネスにおける課題の探索力、そこに手持ちのAI技術をマッチさせる発想力、適用効果をシナリオで繋げる構想力、そしてアイデアを押し通す説得力などが不可欠であることを改めて実感した。「なるほど、そこにそれを使うか!」と他プレイヤーの柔軟性に舌を巻きながら、アルコール片手に大いに楽しむことができた。こうした気づきは、遊びの枠を超え、実際のAI活用やビジネス推進にも通じる重要な要素であると考える。

4. まとめ

本稿では「AI×俯瞰」というテーマで、AIマップを紹介した。AI技術と社会課題の関係を俯瞰的に整理し、研究者やビジネスパーソンが共通の基盤で議論・合意形成できる枠組みとして、大きく活用されることを期待する。なお、現在は内容更新や電子版公開に向けた準備が進められている。引き続きCC-BY(著作権表示を条件に自由に利用可能なライセンス)での公開を予定しており、ご活用の際にはその成果を共有いただければ幸いである。

AI・デジタル化

AI・デジタル化