『日経研月報』特集より

SVリーグ改革と挑戦 ~バレーボールが描く地域とスポーツの未来~

2025年10-11月号

大河正明様は、スポーツビジネス界を長年にわたり牽引してきた先駆者である。サッカーJリーグ常務理事としてクラブライセンス制度の導入等に尽力し、バスケットボールBリーグではチェアマンとしてリーグの開幕と発展に導いた。そして現在、バレーボールSVリーグのチェアマンとして、バレーボールの発展のみならず、スポーツ業界全体のさらなる成長に向けた取組みを進めている。今回、大河様にその思いを語っていただいた。本稿は、2025年8月28日に行ったインタビューを基にまとめたものである。

1. Vリーグ挑戦への経緯

聞き手 大河様がVリーグ(1994年に設立されたバレーボール国内トップリーグの名称。2024年SVリーグの設立を機に、トップリーグであるSVリーグと、2部リーグであるVリーグに分けられた)にチャレンジすることになった経緯や思いなどをお聞かせください。

大河 2020年にBリーグの仕事が一段落し、次にスポーツビジネスやスポーツマネジメントの人材育成を目指し、びわこ成蹊スポーツ大学に移りました。JリーグやBリーグでの経験を活かし、現場感のある業務ができると思ったのですが、現場特有の刺激的な話が少ない点に物足りなさを感じていました。そんな中、学生募集対策として女子バレーボール部の強化が議論され、「SAGA久光スプリングス」とパートナー契約を結ぶことになりました。

その際、久光の社長でありVリーグ理事の萱嶋章さんから「大河さんのような経歴の人にVリーグを手伝ってほしい」と声をかけられました。私自身も現場感を失わないことの重要性を感じていたため、大学との両立を考えると責任の重さには躊躇したのですが、2022年9月末に副会長として正式にお引き受けしました。

正直なところ、バレーボールは事業のやり方が課題だと感じていました。競技人口が多く、「東洋の魔女」や「ミュンヘンの奇跡」といった過去の栄光や代表人気がある一方で、リーグ戦となると実業団色が強く、チームが会社の方を向いている印象でした。誰のためにバレーボールをやっているのかが不明確で、このままでは伸びないと感じていました。Bリーグ開幕時、国民認知度ではVリーグのほうが上回っていましたが、観客動員は1年目で逆転できると確信し、実際にそうなったことが、この考えを裏付ける背景にありました。

聞き手 改革を進めるうえで、リーグ全体の意識を統一するためにどのようなアプローチを取られたのでしょうか。

大河 バレーボール界は、代表人気がある一方で、実業団チームの思惑がばらばらで危機感が乏しく、ビジネス化やIT化など具体的な戦略に本気で取り組む人が少ない状況でした。Vリーグ運営のトップや幹部は親会社からの出向者が多く、背水の陣で挑む覚悟が欠けていました。スポーツ業界はベンチャーですから背水の陣で退路を断たないと成功しません。その点でBリーグは、国際バスケットボール連盟からの制裁を受けたことで、リーグ運営の危機感が高まり、改革に向けた強い意志と行動が求められる状況にありました。

Vリーグの中でも、萱嶋さんや一部のチームは危機感を持ち、久光スプリングスの独立や、豊田合成のウルフドッグス名古屋のように退路を断つ動きを始めていましたが、全体の8割のチームは追随しませんでした。この状況を変えるための改革が求められていたのです。

2. Vリーグ改革

聞き手 Vリーグ理事に就任後、改革にはどこから着手されたのですか。

大河 まず取り組んだのはガバナンスの改革です。当時のVリーグには、各クラブ代表が集まり議論する「実行委員会」が存在せず、監督やGMなどが運営会議に出席していましたが、彼らはガバナンスや組織において決裁権限を持つ専門家ではなく、体制構築やビジョン策定の権限もありませんでした。さらに、会議の3分の2以上の賛成がなければ理事会に議題が上がらない仕組みで、経営判断が機能していませんでした。このガバナンスの欠如を解消するため、定款や規約、規程を全面的に刷新し、体制を整備しました。

次に取り組んだのは、事業改革です。当時Vリーグは、2年連続の赤字で債務超過に陥り、事業規模が8~9億円に対してスポンサー収入はわずか8,000万円しかありませんでした。その多くはチームの親会社やサプライヤーからの支援で、リーグのマーケティング会社が自ら獲得したスポンサーは皆無でした。形だけの仕組みが多く、実質的な収益基盤が欠如していたため、リーグ自体が稼ぐ体制を整えることを徹底しました。

聞き手 リーグ改革において、どのようにクラブや事務局を動かし、変革を進めていったのですか。

大河 まず、先述の実行委員会を設置したことが挙げられます。加えて、事務局内の改革も進め、新しい人材を採用することで事務局内のムードを変えました。2023年4月には「V.LEAGUE REBORN」という新リーグ構想を発表し、その過程で事務局のメンバーも大きく入れ替わりました。

さらに、クラブのプロ化を進めるため、実行委員会や理事会で決議し、クラブが稼ぐことを真剣に考える体制を整えました。ただし、スポーツチームは黒字を目指し内部留保を溜めることが単に求められているかというと、そうではありません。ファンの期待に応えるために選手に投資することも必要で、ビジネスとしての難易度は高いと感じています。

3. 経営者として数値をみることの大切さ

聞き手 先述の「V.LEAGUE REBORN」に関連して、特にスポンサー収入やリーグ全体の収益構造、またプロ化に向けた具体的な取組みについてお聞かせいただけますか。

大河 Vリーグ本体のスポンサー収入は一社あたり3~5百万円と低く、他リーグと比較すると大きな差がありました。そこで、コンテンツに自信を持ち、収益を伸ばす意識を植え付けました。バレーボール選手は顔が知られており、コンテンツとしての価値は高いので、マーケティングを工夫すればさらに収益を伸ばせると考えています。

Vリーグでは、上層部は本籍の会社から給料を得ているため、危機感が薄かったのです。ラグビーも、企業色が強いリーグ戦と盛り上がる代表戦のギャップはありますが、競技愛の強い親会社の経営者が支えている点がVリーグとは異なります。

SVリーグは将来の完全プロ化を目指しています。年間44試合制の導入には反対意見が多くありましたが、試合数が増えればプロ選手の収入向上につながります。また、日本のバレーは世界と比べてパワーと高さで劣るため、身長が有利に働く競技では日頃からその環境に慣れることが重要です。さらに、プロ化によって海外の一流選手が参入すれば、リーグ全体のレベルが向上し、結果的に代表選手の強化にもつながります。

また、世界の一流選手を見たいというファンの期待にも応えることができます。NBAやメジャーリーグのように外国人制限のないリーグが世界最高峰とされる中、SVリーグでも将来的には外国人枠の撤廃を目指し、まずは同時出場可能な外国籍選手を3人に増やすルール変更を行いました。この決定に至るまで多くの反対意見はありましたが、賛否両論をまとめながら進めることが私の役割だと考えています。

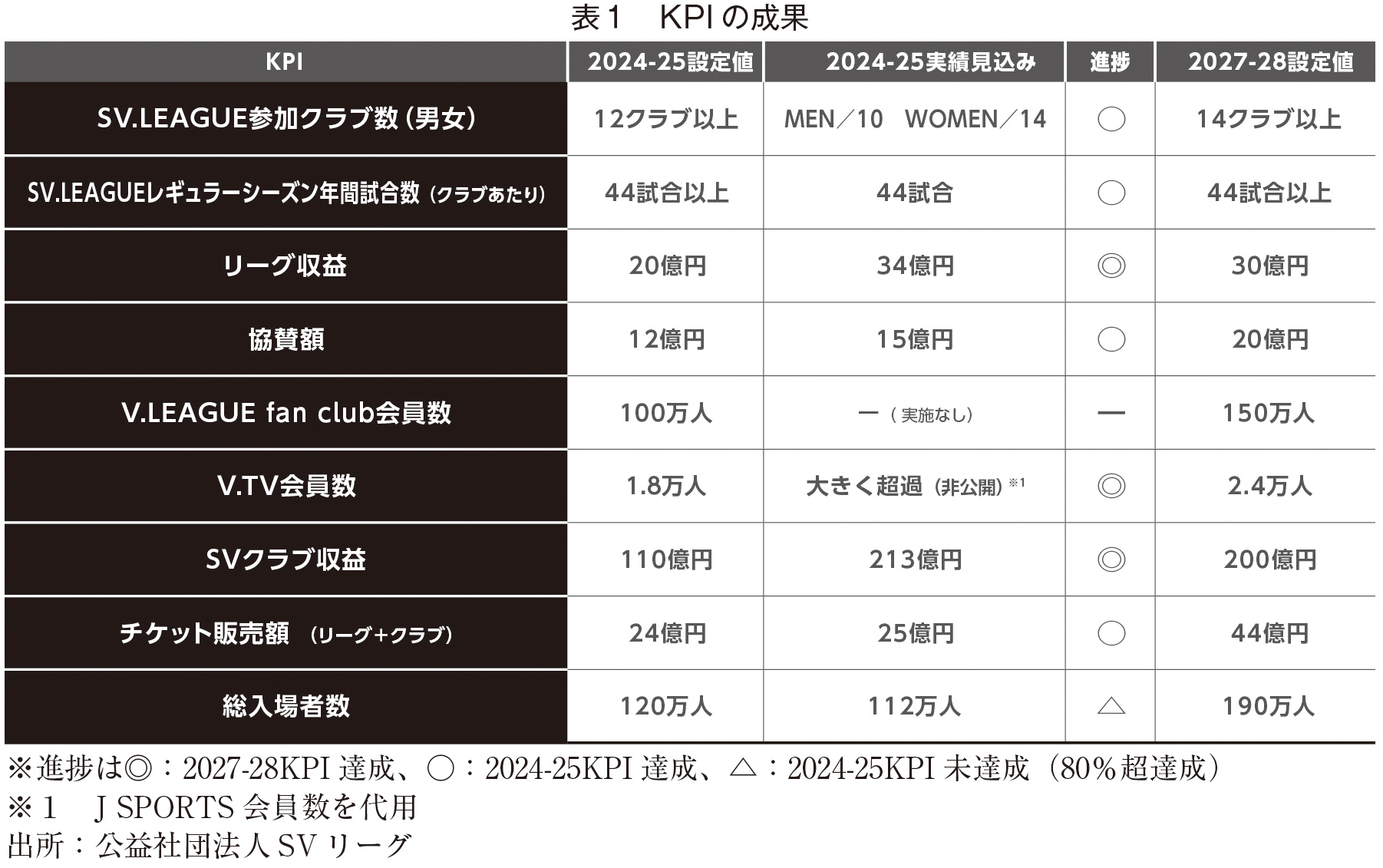

聞き手 SVリーグ1年目でMENは平均観客動員数が3,000人を突破し、セリエAを超える成果を上げました。素晴らしいスタートだと思いますが、KPIや今後の課題について教えてください。

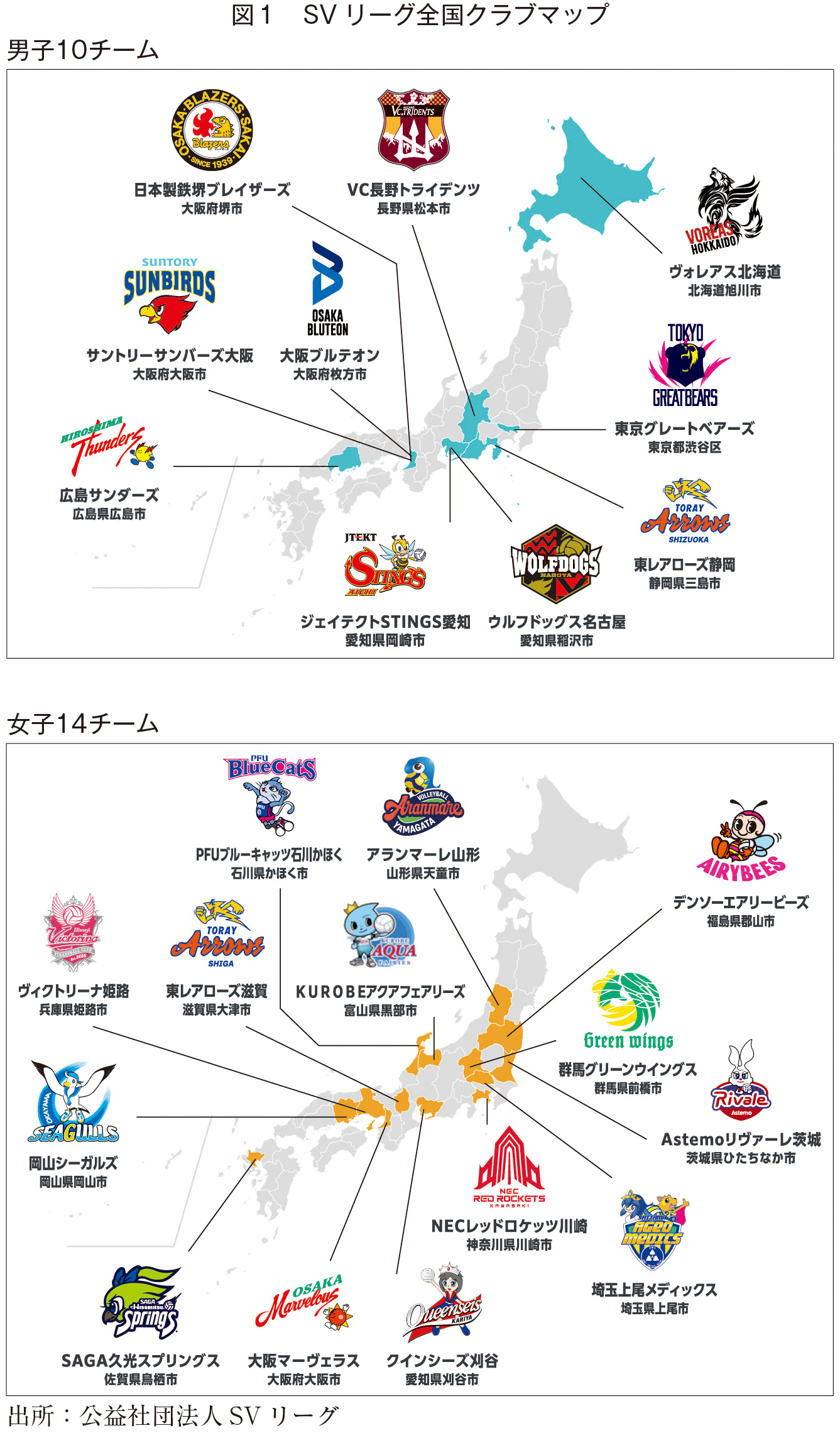

大河 観客動員数は伸びましたが、リーグ全体の改革はまだ道半ばです。例えば、リーグ収益はサッカー300億円、バスケ90億円に対し、バレー30億円程度で、さらなる収益拡大が必要です。KPIとして2027~28年度にリーグ収益30億円、クラブ収益200億円、集客190万人を目指していますが、現状の集客は112万人です。課題は二つあり、一つはアリーナの規模拡大です。男子の試合は満員が多く、平均入場率も80%を超えているため、アリーナのキャパシティを増やす必要があります。もう一つは女子リーグの改革です。男子はBリーグに抜かれた危機感から改革が進みましたが、女子はまだ意識改革の途中で、抜本的な改革が求められています。

現在のSVリーグMENの観客の動向は、属性として女性、特に20代が多く、30代でやや減少するものの、40代中盤から再び増加傾向にあります。WOMENの観客は40代・50代の男性が多いです。また、各スポーツにおける観客の男女比を見ると、地域によって観客の属性に違いがありますが、サッカーは男性が約6割、バスケットボールは男女でほぼ半々です。一方で、SVリーグMENは女性が約8割と偏っているのが特徴です。

聞き手 チケット単価についてはどのようにお考えですか。熱心なファンに値上げを求めるのは苦渋の選択になりそうです。

大河 「2割8割の法則」があります。単価向上は、2割の富裕層向けサービスを中心に考えるべきです。例えば、VIPルーム充実等が考えられます。海外スタジアムでは、コートサイド席だけで収益の6~7割を稼ぐケースもあります。ちなみに、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン(MSG)のVIPルームは、最低でも年間1億円ですが、それでもすさまじい順番待ちの列が発生しています。

4. 地域密着への意識改革

聞き手 地域との関わりについて、特に重視しているポイントや課題をお聞かせください。

大河 スポーツリーグの事業化において重要なのは、地域との密着です。「社会とつなぐ」ということを、我々のミッションの一つとしています。SVリーグになり変化はみられましたが、まだ課題も残っています。例えば、試合後に選手が真っ先に2階席の母体企業からの応援者に手を振る光景が見られますが、1階席で高いチケットを購入して観戦してくれたファンを優先すべきではないでしょうか。選手がファンに手を振り、目が合うことで、ファンは「また応援に来たい」と思うようになり、リピーターの増加や地域での支持拡大につながるのです。このような細やかな配慮が、リーグ全体の成長にとって重要なポイントだと考えています。

JリーグやBリーグでは、スタート以来1クラブも消滅していません。唯一の例外は、Jリーグで横浜フリューゲルスがマリノスと合併したケースです。これも財務的なモニタリングシステムの存在が後押しとなり、地域の人々が「このチームがなくなったら困る」と感じ、支援の手が伸べられた結果です。事業化していたからこそ、クラブは存続できたのです。クラブライセンス制度も効いていますが、地元ファンを大事にし「地域の器」になったらチームはなくなりません。その間バレーボールやラグビーのチームは企業事情でいくつかなくなっています。この点は歴史が証明しており、私自身も関わっていたので、その重要性を強く実感しています。

日本のプロ野球は企業の広告宣伝として始まりましたが、サッカーはヨーロッパの地域密着型のクラブ文化を基盤に、強いクラブがプロ化していく形で発展しました。Jリーグもそのような地域密着型のプロリーグを目指して誕生しています。実際に、JリーグやBリーグでは、各クラブが積極的に地域貢献や社会連携活動を行っています。Vリーグも、地域密着型の運営を進めることで、地域の支援を得ながらクラブが安定的に成長し、選手やリーグ全体の発展にもつながると考えています。具体例として、企業の部活動から独立運営法人になると意識が変わり、地域貢献活動や地元スポンサーやファン獲得にも熱心になります。そうなると自治体のサポート体制も変わってきて、地域のクラブになっていきます。

企業チームがそこまでの熱意を持てるかというと、退路を断たない限り難しいのです。お付き合いではなく、本気で応援してくれる人を増やすためには、地域で生き抜く覚悟と意識が必要です。

5. 今後の課題

聞き手 今後の課題について、お聞かせください。

大河 人材育成は、スポーツの世界では頑張らなければなりません。これまでリーグやクラブは、他の会社で新人から育てられた人材を迎え入れる形が主流でしたが、Jリーグでは来年初めて7人ほどの新規採用を行います。企業カルチャーやメソッドを構築するためには、新人を採用し育てることが欠かせません。

ここ20年ほどで各大学にスポーツ学部が増えましたが、卒業後の就職先はまだ限られています。一方、Jリーグではプロ選手、スタッフ、指導者、協会関係者を合わせて約1万人がサッカーで生計を立てており、さらにスポーツテック関連のベンチャーやIT企業も増加し、大きなエコシステムが形成されています。バレーボールもこのような形で発展させていきたいと考えています。

ただ、JリーグやBリーグでもスタッフの育成は決して簡単ではありません。競技を横断した新人研修や、全体で学び合うシステムを構築するなど、業界全体で人材育成に取り組む仕組みも考える必要があると思います。

聞き手 今後さらに取り組みたいことや、改善を目指している点はありますか。

大河 日本は、通信やキャッシュレス化など、IT分野の進展が遅れている部分があります。これが進めば、さまざまなコスト削減や効率化が期待できるでしょう。例えば、試合の組み合わせなども、生成AIのような技術を活用すれば、より効率的に運営できると思います。

また、我々はBtoCのビジネスを展開していますが、ファンや顧客の情報を十分に活用できていないのが現状です。現在、チケット購入者の情報を他のデータと紐付ける取組みを進めています。顧客データを活用し、他のデータと連携することで、仮説を立てた効率的なアプローチが可能になると考えます。ただし、どれだけITが進化しても、Face to Faceのつながりや人との縁は大切にしていきたいです。

さらに、メディアへの露出を増やすことも課題です。開幕会見の開催などを通じて、選手やチームをより多くの人に知ってもらうことが重要です。そのうえで、どうやって会場に足を運んでもらうかを考える段階に進むことができると思います。

聞き手 SVリーグとしてどのように地域や社会とつながり、価値を提供していこうとお考えですか。

大河 パートナー企業の視点から見ると、現在のスポーツ協賛の主流は「メディアドリブン(広告宣伝)」から「イシュードリブン(企業課題解決)」や「パーパスドリブン(社会課題解決)」へと移行しています。例えば、Jリーグでは「気候アクションパートナー」という取組みがあり、気候変動対策をファンやサポーターと共に進めています。スポーツを通じて地域の人々と社会課題に取り組む姿勢が求められているのです。

一方で、知名度の低い会社がスポーツのパートナーになることで、リクルーティング効果を期待できる場合もあります。それは企業課題の解決に直結するものです。しかし、スポーツには特有の課題もあります。例えば、体育の授業での経験からスポーツを嫌いになる人が一定数いることです。体育は身体を動かして楽しむというよりも、決まった動作を強制される印象が強く、「回れ、右」といった指導が今でも行われています。これがスポーツ嫌いを生む要因の一つとなっています。音楽や美術は、総じて広く受け入れられていて、新しい音楽ホールや美術館の建設に反対の声が上がることは少ないですが、アリーナやスタジアムの建設となると、必ず反対運動が起こります。しかし、心を豊かにするという点では、音楽や美術、スポーツ観戦は同じ価値を持っています。特にスポーツは筋書きのないドラマとして、他の文化活動にはない興奮を提供するものです。

聞き手 そのお考えが、SVリーグの理念や具体的な取り組みにも深く結びついていることが、非常によく伝わってきました。

大河 スポーツが苦手だった人も含めて取り込むためには、教育改革も必要なのです。学校の部活動の地域展開は、スポーツを広く普及させるチャンスになるかもしれません。

バレーボールは得点が入るたびに会場が盛り上がり、セットを取るとその喜びが25回も訪れます。セットごとに試合が区切れるため、観客もリズムよく楽しめるのがバレーボールの特徴です。楽しみ方は人それぞれですが、大きな選手を間近で見ると、その迫力は一見の価値があります。SVリーグの試合では、2セットと3セットの間に15分間の休憩があり、その間にさまざまなパフォーマンスが楽しめます。ぜひ会場に足を運んで楽しんでいただけたらと思います。

スポーツ

スポーツ