令和6年度老人保健健康増進等事業 介護ロボット等を安全に利用するための認証制度等に関する調査研究

2025年10-11月号(Web掲載のみ)

1. はじめに

超高齢社会と就労人口の減少局面を迎える中で、介護サービス事業所(以下、介護事業所)では生産性向上に取り組み、働き手の負担を軽減しつつケアの質を担保するため、さまざまな種類の介護ロボットやICT等のテクノロジー機器(以下、介護テクノロジー)の活用が必要となっている。そして活用の際には、第一に安全性が確保されたうえで、上述のような生産性向上や働き手の負担軽減につながることが重要である。しかし実際は介護事業所で介護テクノロジーの活用が進んでいるとは言い難く、介護事業所で事業所の課題に適した機器選択や有効使用がされていない可能性があるほか、製品開発時に想定しない使われ方をしている可能性等も考えられる。また、安全や性能等への漠然とした不安感から導入が阻害されている可能性もある。その背景として、介護テクノロジー機器の開発事業者側は、機器の信頼性や販売の優位性のために、安全性(注1)や性能を担保する試験の実施や認証等の取得をしている一方、使用者である介護事業所は、現状は開発事業者の製品紹介ホームページ等で得た商品の情報などを参考として、認証等とは異なる部分に注目して導入していると推測されるためである。

そこで本調査研究(「令和6年度老人保健健康増進等事業 介護ロボット等を安全に利用するための認証制度等に関する調査研究事業」)では、介護事業所へのアンケート調査と開発事業者へのヒアリング調査を通じ、上記の仮説にかかる実態を把握するとともに、機器の安全性に関する開発事業者側及び介護事業所側双方の所感や、介護事業所が自事業所に適した機器を選択し、安全に活用するために必要なことを整理した。加えて、介護に使われる機器や用具への評価や認証を行う団体にヒアリング調査を行い、認証・評価の狙い、付与までの過程や、基準等の現状及び第三者的な立場から見た開発事業者側と介護事業所側との課題を調査した。そのうえで、介護事業所をはじめとした使用者が適切に選択・導入して安全に活用することに資する介護テクノロジーの認証等のあり方を提言した。調査結果の詳細は弊社ホームページ(https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6-2/)にて掲載している。本稿ではその中から一部を抜粋して紹介したい。

2. 介護事業所に対するアンケート調査

(1)調査概要

(2)調査結果の概要

ア 介護事業所が介護テクノロジーの導入を判断する要素

介護テクノロジーを使用していない事業所や、過去には使用していたが使用をやめた事業所にその理由を尋ねたところ、介護テクノロジーを導入するかどうかの決定は、費用面や労力面に主に左右されており、安全やセキュリティ面は大きな影響を与えていないことがわかった。

イ 製品の品質や安全性などを示す認証・マークについての認識

介護テクノロジーを使用している介護事業所に対して尋ねたところ、現状は、認証やマークがあることと安全性や品質の保証が結びつくという認識は薄かった。

ウ 介護テクノロジーの安全性や品質について求めることや、安全性が意識されるために必要だと思うしかけ

介護テクノロジーを使用している介護事業所に尋ねたところ、現場では、機器の使い方が簡便又はわかりやすいことや、気軽に使い方を聞ける先を求めていることがわかった。さらに、機器の操作方法の把握や職員間の情報共有については、取扱説明書の参照よりも口伝を頼りにする傾向があり、取扱説明書の存在は認識しているものの読み込む余裕がない又は記載内容のとおりに操作することが難しいと感じていた。

介護テクノロジーの安全性として、性能そのものに不安があるというよりも、機器の取扱い方をわかりやすく示して欲しいと考えていることや、「正しく操作する」ことに不安を覚えていることがわかった。

3. 開発事業者に対するヒアリング調査

(1)調査概要

https://www.amed.go.jp/program/list/12/02/009.html

(2)調査結果の概要

ア 製品の安全性、使い方やリスクに関する介護事業所への説明方法

開発事業者としては、取扱説明書で注意喚起しているような不適切な使用をされた場合にも事故が起こらないようにするのは難しいと感じる一方で、取扱説明書が介護事業所ではあまり読まれていない可能性も把握しており、製品の納入時や、実機でのデモンストレーション時に、介護事業所のスタッフへ直接口頭で説明する等の工夫をしていた。また、介護事業所が機器を購入した後に、それを効果的に使うための伴走支援サービスを一定期間にわたり実施している開発事業者もいた。

イ 認証やマークの有無による販路への影響、取得労力、価格転嫁状況等

開発事業者からは、福祉サービス業界は、認証があれば高価な製品でもよいとされるわけではなく認証取得コストを価格転嫁しづらい市場であり、安全性に関する認証は取得して当たり前で、むしろ取得がなければマイナスに認識されやすいという意見があった。また、安全性にかかる認証があることによる販路の確保や優位性は得られず、導入経費に対する公的な補助金支給の対象となる製品かどうかの方が、より買い手側の介護事業所に重視されやすいと認識していた。これは、2. (2)アにおいて、介護事業所が介護テクノロジーの導入を判断する要素として費用面を重視しているという結果とも整合する。

ウ 認証等の制度が新たにできる場合に、どのような内容・しくみが望ましいか

開発事業者からは、上記イの状況を踏まえ、介護事業者の導入を後押しするように、例えば、補助金を給付する自治体等が参照する情報元に掲載されることを機器への「お墨付き」とするしくみ等の提案があった。

また、機器側への認証のしくみのみならず、介護事業所側への適切な使用等の働きかけに関する意見が出た。例えば、介護される人の自立度や生活の質の維持改善がケアの目的であり、介護テクノロジーはそれを助ける役割を担うことから、製品の導入のみならず導入後も適切に使い続ける介護事業所に対してインセンティブを持たせる必要性に言及があった。さらに、導入前に、介護事業者側が介護テクノロジーでケア内容や業務をどう改善・効率化させ、介護される人の状態をどうしたいかを考え、その課題を解決するために介護テクノロジーを使用する感覚を持つことが重要であるという意見があった。

4. 認証団体等に対するヒアリング調査

(1)調査概要

(2)調査結果の概要

ア 開発事業者と介護事業所の双方の安全性にかかる認識等の課題として第三者的な立場から把握していること

開発事業者側の課題として、使いづらさは使う側がカバーすると認識している場合があることや、福祉業界では安全性の確保に対しての対価や価値が高く認識されず、開発事業者も安全性へ経費をかけづらいことに言及があった。

また、介護事業所の課題として、「メイド・イン・ジャパン=当然に安全」という認識であり、使い勝手ばかりに着目する傾向や、事前の課題抽出等もなく漠然と機器を探して導入し、結果として業務改善につながらないケースへの言及があった。

これらの意見は3. (2)アの開発事業者へのヒアリング結果とも整合する。

イ 開発事業者及び介護事業所双方の状況を踏まえた認証等のあり方

機器の安全は、あくまでも開発時の想定の範囲で使われる前提での安全であることや、機器の目的と効果を使用者が理解する必要があることへの言及があった。「製品が安全であること」と「安心して使えるか」・「有用性があるか」は別であり、使用者や、開発者と使用者の間に位置する小売業者も十分な知識を持つ必要があるという指摘であった。

また、今後の安全性にかかる認証やマークのあり方として、ユニバーサルデザインの考え方に沿った配慮、わかりやすいデザインや高い視認性などの基準を定めることが、共通基準や評価の設定の限界だろうという意見があった。

5. 各調査結果を踏まえた課題

2. ~4. の調査結果に加え、当分野の有識者からなる検討委員会を開催し、ご意見をいただきながら、現状の課題や認証制度のあり方を検討した。

まず、安全性が確保された状態で使用され、そのうえで介護業務負担に資する介護テクノロジーを評価するにあたり、以下の課題があることが明らかになった。

(1) 安全な介護テクノロジーにおける共通認識について

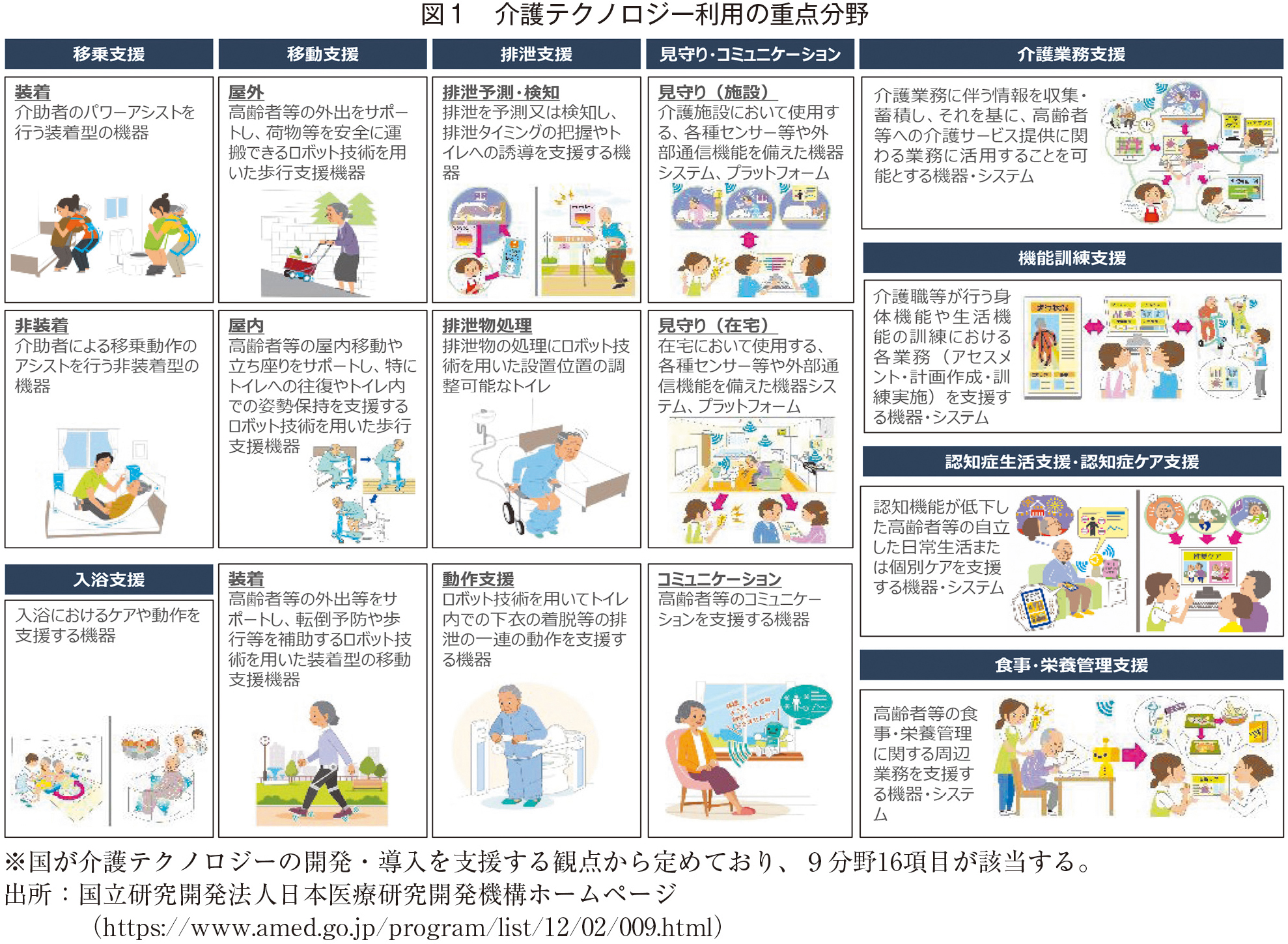

国は「介護テクノロジー利用の重点分野」(図1)を定めており、これは開発事業者にとってどのような機器のニーズがあるのかというヒントにはなるものの、大まかな性能要件以外の詳細な安全基準等はなく、重点分野以外を含む介護テクノロジー全体の定義や求められる安全性能等も示されていない。現在は、開発事業者は個別の知見や製品安全確保の考えに基づき製品を開発し、それらが結果的に介護テクノロジーに当てはまる製品になっている状況である。今後、当分野の参入企業がますます増えると予想される中、介護テクノロジーと見なされる製品の開発に関して、安全確保にかかる共通認識がないことは大きな懸念となり得る。

(2) 安全な製品と感じることへの製造側と使用側のギャップ

開発事業者は、各々が独自に認証等の取得やリスクアセスメントを実施、安全性を確保し、正しい方法で介護事業所側に使われる前提で製品を開発している。しかし介護事業所側は、製品に求める安全性として、シンプルな操作や、操作についてすぐに聞ける問合せ先窓口があるかどうかを重視するアンケート回答が多いことからもわかるように、「正しく操作する」ことへのハードルが高い。操作の頼りは口伝であることも多く、読むべきであるものの取扱説明書の細かな記載を読み込めていないというのが総体的な介護事業所の現状である。

使いづらさが適切使用を阻害し、現場の使用者にとっては安全な製品でも高品質な製品でもなくなってしまう可能性を考えると、この認識ギャップへの対応を考慮する必要がある。

(3) 介護テクノロジーに求めるべき安全性以外の要素

介護事業所の感覚からすると、安全やセキュリティ面は導入を左右する大きな要素とはなっていない。また開発事業者へのヒアリング調査結果でも、安全性に関する認証は取得して当たり前で、取得がない場合に介護事業所からマイナスに認識されやすいと感じており、介護事業所の認識を開発事業者もある程度把握していることがわかる。

よって、「安全」を謳うことは製品の「売り」にならず介護テクノロジーの購入を後押ししないとなると、開発事業者として注力する動機が薄れる可能性がある。そのため、開発事業者の認証等取得のインセンティブを高める観点からは、安全性以外にも、製品を評価する指標又は視点の切り口が必要になる。

6. 今後のあり方について

5. の課題を踏まえ、今後の検討について以下を提案した。

(1)検討すべき内容の整理

まず、安全な製品として開発事業者が実装すべき内容、要件、範囲などの整理が必要である。整理の仕方として、介護テクノロジーの機器全体に求められる統一的な内容の範囲や具体的な項目を決定したうえで各分野において求められる範囲や項目を切り分ける形とするかどうか、また、切り分け方や手順をどのようなものにするかについて整理をする必要がある。加えて、認証の性質を自主規格・自己宣言から厳格な審査を経て国が認めるものまで幅広い選択肢が考えられ得る中でどのように位置付けるかということや、認証等で評価する範囲、評価軸・項目、評価者についても決める必要がある。

(2)段階的な議論・検討の必要性

(1)のように多岐にわたる検討事項について、開発事業者間でも共通認識がない状態のまま範囲や要件を定めることは困難なため、まずは開発事業者間での自主的な枠内での取組みを促す方法が考えられる。具体的には、開発事業者で構成される団体主導で安全等に関する自主的なガイドラインを策定することと、これに基づく開発・製造の推進が考えられる。機器の類型や性質を考慮し、例えば利用者の身体に直接触れる機器(例:リフト、車椅子、介護用ベッドなど)は、特に安全性や信頼性が重要視されるため、これらの機器を優先的に取り扱い、ガイドラインの策定を先行実施することも考えられる。自主的ガイドラインにより、履行が望ましい事項の認識共有化が進み、ガイドラインを遵守する開発事業者が増えると、(1)の検討がスムーズに進む可能性がある。

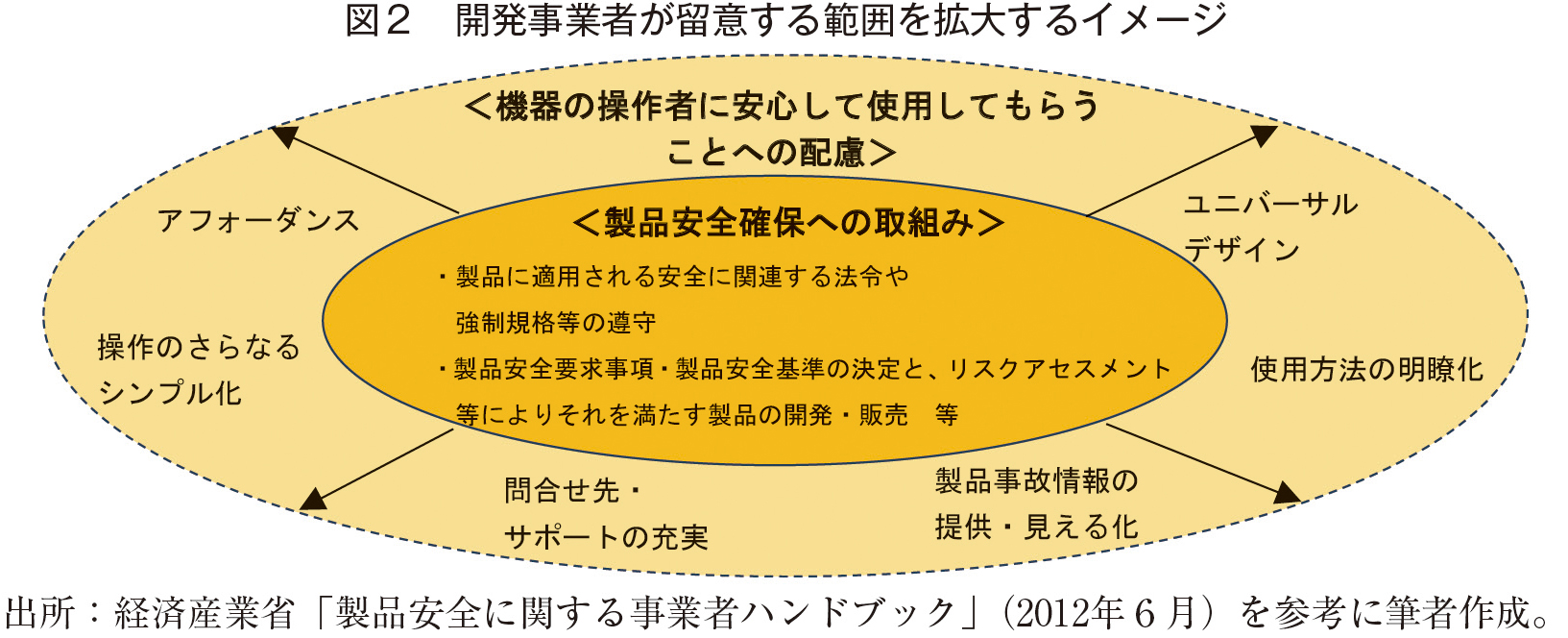

(3) 製品の安全確保と製品を安心して使用してもらうことへの配慮

5. (2)のとおり、開発事業者側と介護事業所側には認識ギャップがある。適切使用されるからこそ機器が安全であること、介護事業者も操作がシンプルな機器や、操作方法のわかりやすさを求めていることを踏まえ、使用側が「安心して」機器を使えるための工夫を、開発・製造時に安全確保に留意すべき範囲に加えることも重要である(図2)。

(4)検討時のその他の視点

(1)~(3)の他に、今後検討する際に重要な視点についても提案を行った。

ア 認証等のあり方を考えるうえでの重要な視点

・開発事業者が推奨する使い方をすれば最低限の安全性は担保されること

・販売優位性につながることや、認証過程で使用側の意見がフィードバックされ改善につながること等、開発事業者にとって取得のメリットがあること

・認証等は、取得労力が大きすぎず、多様な介護テクノロジーの開発や市場の成長を妨げることがない程度の厳格さにすること

・適切に機器を選択し、正しく機器を使用することで安全が確保されるという感覚が、介護事業所側にも浸透していくしくみであること

・介護事業所ごとの人材確保状況や利用者の状況、介護事業所内のケアの仕方等によっても必要な介護テクノロジーは異なるはずであり、それぞれに適した機器選択を後押しするしくみであること

イ 認証等の評価軸や運用案として検討することがよい点

・安全性にかかる評価に加え、適切使用した場合の、機器を使用することによる効果も、認証等の評価軸として含めるか

・前述アのとおり、介護事業所側がケアの課題に即した適切な機器選択ができる制度とする場合、運用でも、認証等のある機器から選択しやすくなる工夫や、先行して使用した事業所の所感や口コミなど、介護事業所から見て有用だと思う情報の掲載をどのように工夫するか。特に選択するための情報へのアクセスについては、表示内容、活用する媒体、情報の届き方の3点をどう工夫するか

・技術進歩などの状況変化を含めて、定期的な評価内容の見直しを行うか。また取得後は永続的に認証されるものとするか、あるいは取得を更新制とするか

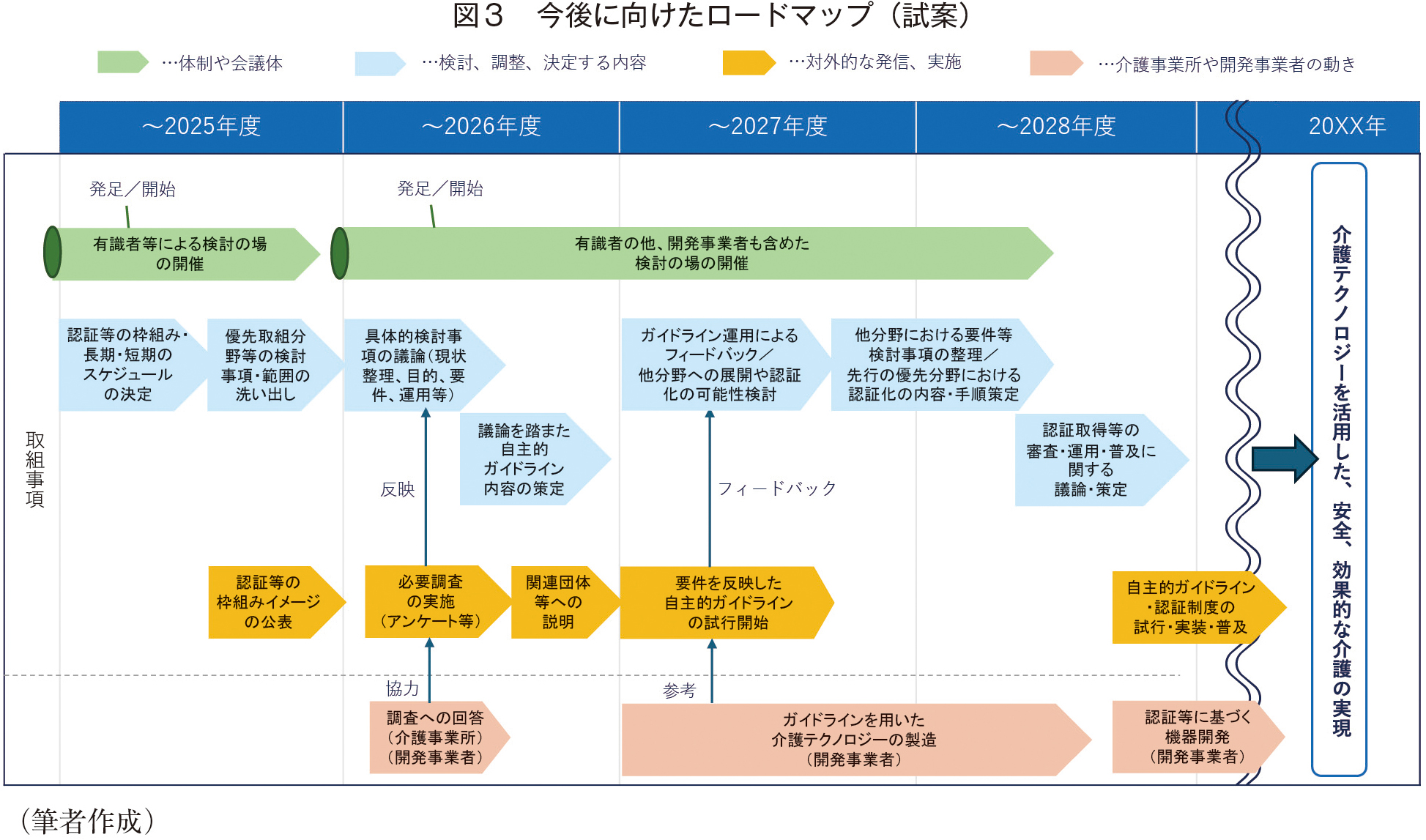

(5)今後に向けたロードマップ(試案)(図3)

認証制度等をよりスムーズに検討していくために、前項までの記載を踏まえ、認証等制度の目指すところと、制度の運用に到達するまでの現実的なステップを、図3に示すとおり、ロードマップ(試案)として提案した。

このロードマップでは、まずは自主的ガイドラインの作成と施行実施を近い将来の目標としており、実態を踏まえた枠組みづくりをするにあたり、介護テクノロジー全体の議論と個別の分野ごとの要件に関する議論など、検討範囲別に、有識者や開発事業者などによる議論・検討の場を作ることから示している。

このロードマップで示したように、現実的かつ適切な全体工程を策定し、安全等に関する基準の共通認識の範囲を徐々に拡大していくことが、介護テクノロジーによる安全で効果的なケアが行われる未来のためには重要であると考えられる。

(注1)「安全性」について、本稿では、経済産業省「製品安全に関する事業者ハンドブック」

(https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/jigyouhandbook.pdf)P.11、P.19を参考に、ISO/IEC Guide51に基づき、「安全=受容できないリスクがないこと」と定義するとともに、製品安全管理において、「安全な状態=製品に残留するリスクを社会的に許容されるレベルまで低減させた状態」と認識して表現している。

ヘルスケア

ヘルスケア