地域の現場から

世界最古の(?)スタンプラリー

2025年12-2026年1月号

以前から「一度は巡ってみたい」と心中密かに思っていた四国遍路。讃岐国に生誕した弘法大師空海ゆかりの88ヶ所の霊場(札所)への巡礼者数は今も年間20万人とも言われており、今年は俳優の松山ケンイチさんが88ヶ所を巡礼する模様が連日SNSで投稿され話題になったが、私も四国に赴任して以降、これ幸いと週末を活用してクルマ遍路の旅をしている。

ちなみに札所には巡礼路の順に番号が付されており、通常は一番札所の霊山寺(徳島県鳴門市)から高知→愛媛と番号順に四国を概ね時計回りに巡礼し(順打ち)、八十八番札所の大窪寺(香川県さぬき市)で結願するのが一般的だが、閏年は八十八番から逆の順序(逆打ち)で巡礼するとご利益が多いとされており、昨夏から逆打ちで回り始めたが、なかなか進まないうちに年が変わってしまった。本稿執筆時点で64ヶ所巡礼し残り24ヶ所。在任中に必ず全ての札所を巡礼して「結願」したいと思っている。

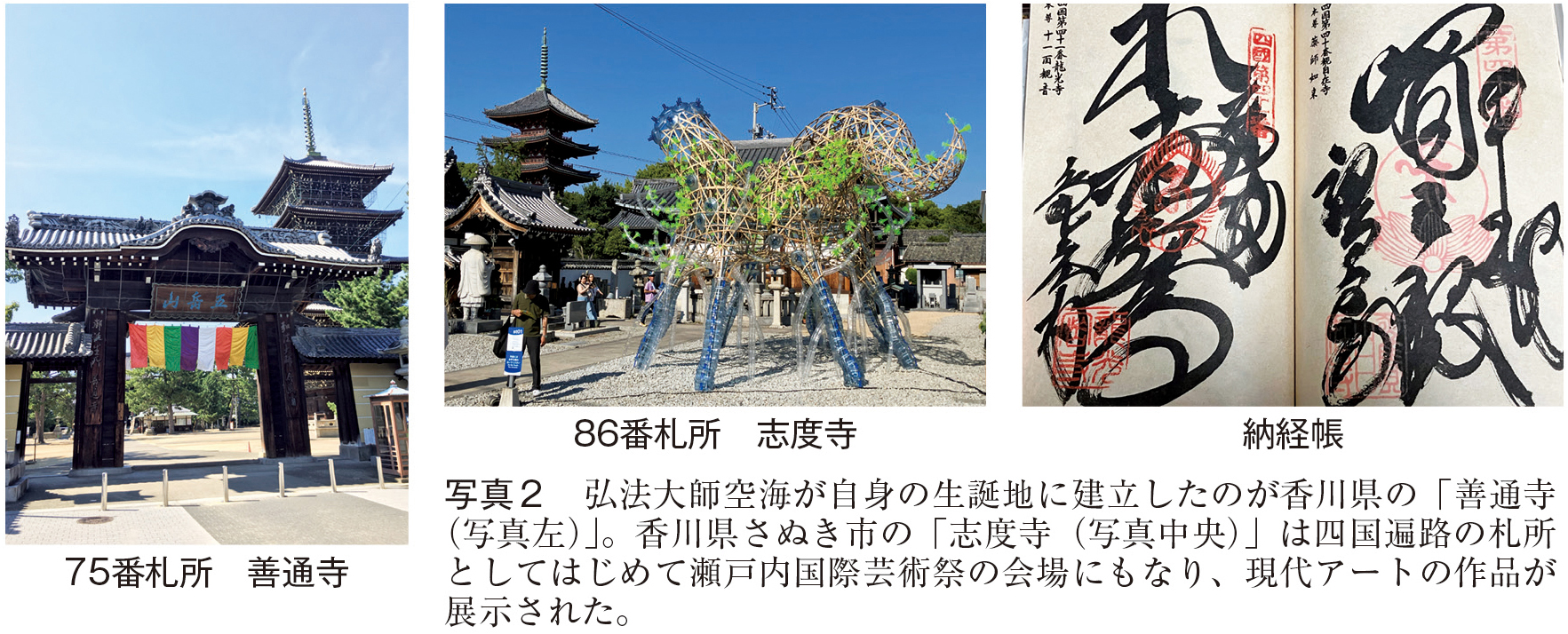

さて、四国遍路では、各札所へ参拝した際にその証として「納経」という御朱印を専用の冊子(納経帳)や白衣、掛け軸などに頂くのだが、これが徐々に増えていくのも遍路の楽しみの一つである。スタンプ関連製品製造大手のシヤチハタ株式会社のホームページによると、スタンプラリーの起源は室町時代の四国八十八箇所霊場巡拝などに見いだせるとの記載があり、いわば四国遍路は「世界最古のスタンプラリー」と言えるのかも知れない。

※ただ、納経はその名の通り本来各札所において読経や写経を奉納した証として頂くものであり、参拝がおろそかになりこれを集めることが目的化することは遍路の趣旨にそぐわないので、念のため付言したい(四国八十八ヶ所霊場会のHPにもその旨記載がある)。

古くからのハンコ文化もあってか、「スタンプラリー」を活用して複数のスポットの回遊を促すことは以前から国内各地で多く見られるが、海外ではあまりそのような習慣はないようで(ちなみに「スタンプラリー」は和製英語である)、海外からの旅行者にとって日本の観光地でのスタンプラリーや寺社への御朱印巡りは新鮮な経験のようである。今年開催された大阪・関西万博でもパビリオンの見学そっちのけで(?)スタンプ集めに精を出す来場客(主に日本人)を多く見かけたのも印象的だった。

閑話休題。四国の札所では外国人の遍路姿もしばしば見かける(筆者も悪天候の中、山奥の道を歩いていたスイス人のお遍路さんを自車に乗せ、道中を共にしたことがある)。巡礼文化はキリスト教におけるバチカン、サンティアゴ、エルサレム、イスラム教におけるメッカなど各地に存在するが、四国遍路のように特定の目的地(聖地)が存在しない回遊型の巡礼は世界的に見ても珍しいようである。また宗教・宗派を問わず様々な人々がそれぞれにある内省や癒しを求めて巡礼する、というのも四国遍路の特色であり、「禅」のもつマインドフルネスやスピリチュアルな側面が(宗教的側面を薄めつつ)外国人にも広がっているのと相通じるものがあるように思われる。この点、世界的な旅行ガイドを出版するロンリープラネット社が2021年に発行した「Best in Travel 2022」の地域部門で、四国が世界第6位に選ばれたが、この中で四国遍路は「人間の好奇心と、混迷する世界の中で答えを求める人間の真の表現がある」と記載されており、海外でも四国遍路の持つ普遍的価値への理解が徐々に広がっていると言えよう。

また遍路の旅においては、道中そこかしこに存在する日本の原風景を思わせる豊かな自然や季節毎に異なる山海の幸(香川県もうどんだけじゃない!)、現代アートや歴史的スポットなどを巡り、遍路だけではない四国の魅力に触れることもお勧めである。筆者はこれらと遍路巡りを合わせて行うことによって、日常生活で鈍りがちな五感を取り戻すべく、心身のリトリートを図っている。

ここまで読まれた皆さんも遍路の旅に出たくなったのではないだろうか? 当地では世界遺産登録を目指す機運も高まっている四国遍路だが、その歴史的・文化的価値に加え、豊かな自然や旬の味覚を実際に体感しつつ、日々の喧騒から距離を置き自分と向き合うことのできる機会として世界最古(?)のスタンプラリーを是非!

コラム

コラム