『日経研月報』特集より

Sony Acceleration Platformが挑むイノベーション最前線 ~現場で描く、未来の創造~

2025年12-2026年1月号

ソニーグループ株式会社は、2014年に「Sony Acceleration Platform」を立ち上げ、新規事業創出を支援する独自の仕組みを構築してきました。Sony Acceleration Platformは、社員の創造力を引き出し、社内外の連携を通じてイノベーションを加速させるプラットフォームとして進化を続けています。今回、同社事業開発プラットフォームBusiness Acceleration and Collaboration部門の宮崎 雅氏にお話を伺いました(本稿は、2025年8月20日に行ったインタビューを基に、弊誌編集が取りまとめたものです)。

1. Sony Acceleration Platformについて

聞き手 はじめに、Sony Acceleration Platformの立ち上げに至った経緯を教えてください。

宮崎 Sony Acceleration Platformは、2014年に当時の平井社長直轄のプログラムとして発足しました。2014年以前にも、各事業体でボトムアップの活動は行われていましたが、それらが新規事業にまで発展するケースは少なく、単にアイデアを出して終わることが多いという課題がありました。こうした状況を改善するために、Sony Acceleration Platformが立ち上げられたのです。当時のSony Acceleration Platformでは、既存の事業体では取り扱えないテーマに限定し、「オーディション」と呼ばれる社内公募プログラムを導入しました。このプログラムでは、社員から幅広くアイデアを募る形式を採用し、ボトムアップのアプローチを強化しました。また、アイデアを実現するためのトレーニングやワークショップも併せて実施し、オーディションを通じて質の高いアイデアが生まれる仕組みを構築しました。このように、Sony Acceleration Platformは新規事業創出を目指し、社員の創造力を引き出すための包括的な取組みとして開始しました。

聞き手 Sony Acceleration Platformの取組みをどのように進化・発展させてきたのか、具体的に教えていただけますか。

宮崎 当初、新規事業の組織のメンバーは小田島1人でしたが、活動の規模が拡大するにつれて、徐々に人員を増やしていきました。新規事業の立ち上げにおいては、少量生産にも対応可能な生産インフラを構築し、それを活用して製品を販売する取組みも行いました。このように、試行錯誤を重ねながら、2014年から2018年にかけては主に社内向けの事業開発プログラムを続けてきました。

しかし、2019年以降になると、その活動の方向性が少しずつ変化していきます。その背景には、いくつか理由がありました。まず1つ目は、これまでの取組みを通じて、事業開発に関するノウハウが蓄積され、それを体系化することが可能になった点です。これにより、社内での活動にとどまらず、より広い視点での展開が視野に入るようになりました。もう1つの理由として、社内でさまざまなプログラムを運営する際、外部企業との交流を通じてSony Acceleration Platformの取組みを紹介する中で、外部にも同様のニーズが存在することが明らかになった点が挙げられます。これは、活動の新たな展開につながる重要なきっかけとなりました。外部企業からの関心や期待を受け、社内の枠を超えた価値提供の可能性が広がったのです。さらに3つ目の理由として、当初はソニーグループ内での取組みとして開始しましたが、それだけに留まらず、さまざまな企業に提供していくほうがより大きな価値を創造できるのではないかと考えるようになったことが挙げられます。こうした考えのもと、社内外を問わず、さまざまなサービスを立ち上げ、さらに広げていくことで、現在の形に至っています。

聞き手 2020年代以降、新規事業に取り組む企業は増えていますが、実際には思うような成果を上げられていないケースが多いように見受けられます。そのような中で、Sony Acceleration Platformは比較的早い段階から着手し、さらに初期段階から順調に進展した要因は、どのような点にあったのでしょうか。

宮崎 いろいろな会社を支援している中で、新規事業が尻すぼみになってしまう原因の一つは、社内でのプレゼンスをうまく構築できていないことにあると感じています。私たちは2014年のプログラム立ち上げ当初から、この点を非常に意識して取り組んできました。例えば、先ほども触れた社内公募を行う際には、特定の人だけに限定された取組みにならないよう、プロセスをできるだけ透明化し、ブラックボックス化を避けるよう努めました。

また、プロセスの進行中には、トレーニングに参加した人数や、社内でこれまでにない変化が起きていることなど、具体的な成果や進捗を積極的に共有しました。こうした情報を発信することで、社員が「身近な人が頑張っている姿」を目にし、自分にもできるのではないかと感じてもらえるように工夫しました。たとえ小さな成果であっても、それを効果的に見せていくことが重要だと考えています。

さらに、コスト面にも細心の注意を払っていました。最初は一人で始め、業務が増えて回らなくなった段階で少しずつ人員を追加するという形で、最小限のコストで運営していました。私自身もこの取組みに参画した当時はボランティアとして関わっていました。このように、限られたリソースの中で工夫を重ねながら進めてきたことも、成功の一因だと考えています。

2. 大企業発のイノベーションを生み出すには

聞き手 大企業からイノベーションを生み出すためには、どのような装置や仕組みが有効だとお考えですか。ソニーには長年培われてきた独自の文化があるかと思いますが、その点も含めてお聞かせいただけますか。

宮崎 ソニーにはチャレンジを推奨する雰囲気があります。新規事業に関わる人材を育成していくうえでは、失敗を「ナイストライ」と捉える風土が重要です。チャレンジする人がいて、チャレンジできる場があることが前提となるからです。その中で、成功するものもあれば失敗するものもありますが、大体3年で一定の成果を出すことを意識する必要があります。コストがかかる以上、投下したリソースを適切にコントロールし、アイデアに対してどれくらいの資金を投じるかを見極め、管理を徹底することも鍵となります。そのための仕組みであるStage Gate Systemの構築は必須と考えています。

どの企業でも、新しいことに挑戦したいと考える人は一定数いると思いますが、企業ごとにその規模や割合が異なるのだと思います。重要なのは、そうした挑戦意欲のグラデーションが存在することです。ソニーにもさまざまなタイプの人がいるため、それを意識しながら多様な施策を展開しています。ただし、これには順序があり、いきなり挑戦意欲の低い人に働きかけると、非常に大きなエネルギーが必要になるため、まずは挑戦意欲の高い人からアプローチを始めます。こうした取組みを社員に対するサービスと捉え、プロモーション活動もあわせて行っています。

聞き手 社内から新規事業を生み出すことに成功している企業には、どのような文化や風土が共通しているとお考えですか。また、そのような文化や風土を醸成するために、具体的にはどのようなサービスや仕組みを提供されていますか。

宮崎 現在の既存事業がどのような状況にあるかが重要だと考えています。B to CであれB to Bであれ、例えばその事業が成長曲線に乗っているのか、安定しているのか、それとも衰退傾向にあるのかを分析することが鍵になります。また、企業の成り立ちとして、新しいことにチャレンジを積み重ねてきた企業は、自然な形で新規事業に取り組める傾向にあります。

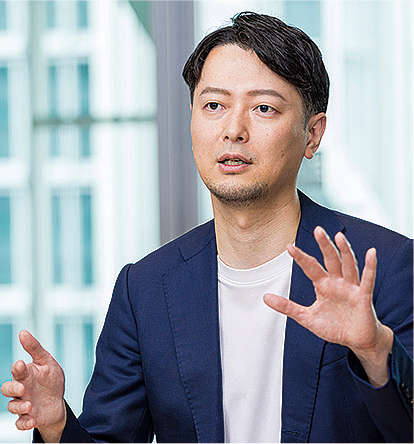

一方で、文化や風土を組織内に後天的に作り、それを根付かせるにはどうすればよいかという課題もあります。我々が提供しているサービス内容として、事業開発、組織開発、人材開発の3本柱があります。基本的には、お客様からの要望を基に進めていきますが、まずは現在の状況や課題感についてヒアリングを行い、共通のゴールを設定します。お客様との対話で、我々のサービスにはない課題が見つかることもありますが、その場合には、新たなサービスを作り、具体的な形にしていきます。

聞き手 Sony Acceleration Platformが継続的に社内外で関心を持ってもらえるサービスを企画する際には、どのような視点が必要だとお考えですか。また、トレンドやお客様の声を反映しながら新しいサービスを生み出していく際、オープンイノベーションの進め方としては、個々人が主体的に取り組む形なのか、それとも社内で体系的に支援する仕組みがあるのか、Sony Acceleration Platformの例を基に教えていただけますか。

宮崎 「現在、御社にとって最も重要な課題はどれか」というアンケートを実施し、その結果のランキングを作成します。また、世の中のマクロトレンドを把握するために、調査を行い広範な課題感を分析します。さらに、日々お客様と接する中で得られる「最近こういう傾向が増えている」といった現場の声も、メンバー間で共有し、新たな課題を見出すきっかけとしています。特定の業界で深い専門知識が求められる場合には、社内のリソースだけでなく、外部の専門家やパートナーと連携して対応しています。Sony Acceleration Platform専属のメンバーが多いものの、兼務のメンバーも含め、柔軟な体制で取り組んでいます。

聞き手 次に人材育成の観点からお伺いします。Sony Acceleration Platform内のメンバーが必要なトレンドを的確に押さえることが難しくなるケースもあるかと思いますが、Sony Acceleration Platformでは、どのように人材開発や組織開発、事業開発に関するサービスを開発されているのでしょうか。

宮崎 それぞれの課題に対する専任者が責任を持ってサービス開発に取り組んでいます。我々も最初からこの体制が整っていたわけではなく、事業がある程度の規模に成長してから、徐々に体制を構築してきました。

組織としては、全体の方向性を俯瞰的に捉えることが重要です。また、その方向性を組織のメンバーに浸透させることも大事です。一方で、現場から見えてくる課題やお客様の生の声をしっかりと拾い上げることも欠かせません。上層部の視点と現場の視点を適切に組み合わせ、情報を連携させることで、より効果的な意思決定やサービスの提供を目指しています。

3. オープンイノベーション業界の動向について

聞き手 オープンイノベーションの手法やアプローチにもトレンドがあるのでしょうか。もしあるとすれば、最近特に注目を集めている方法や、技術、業界について教えていただけますか。

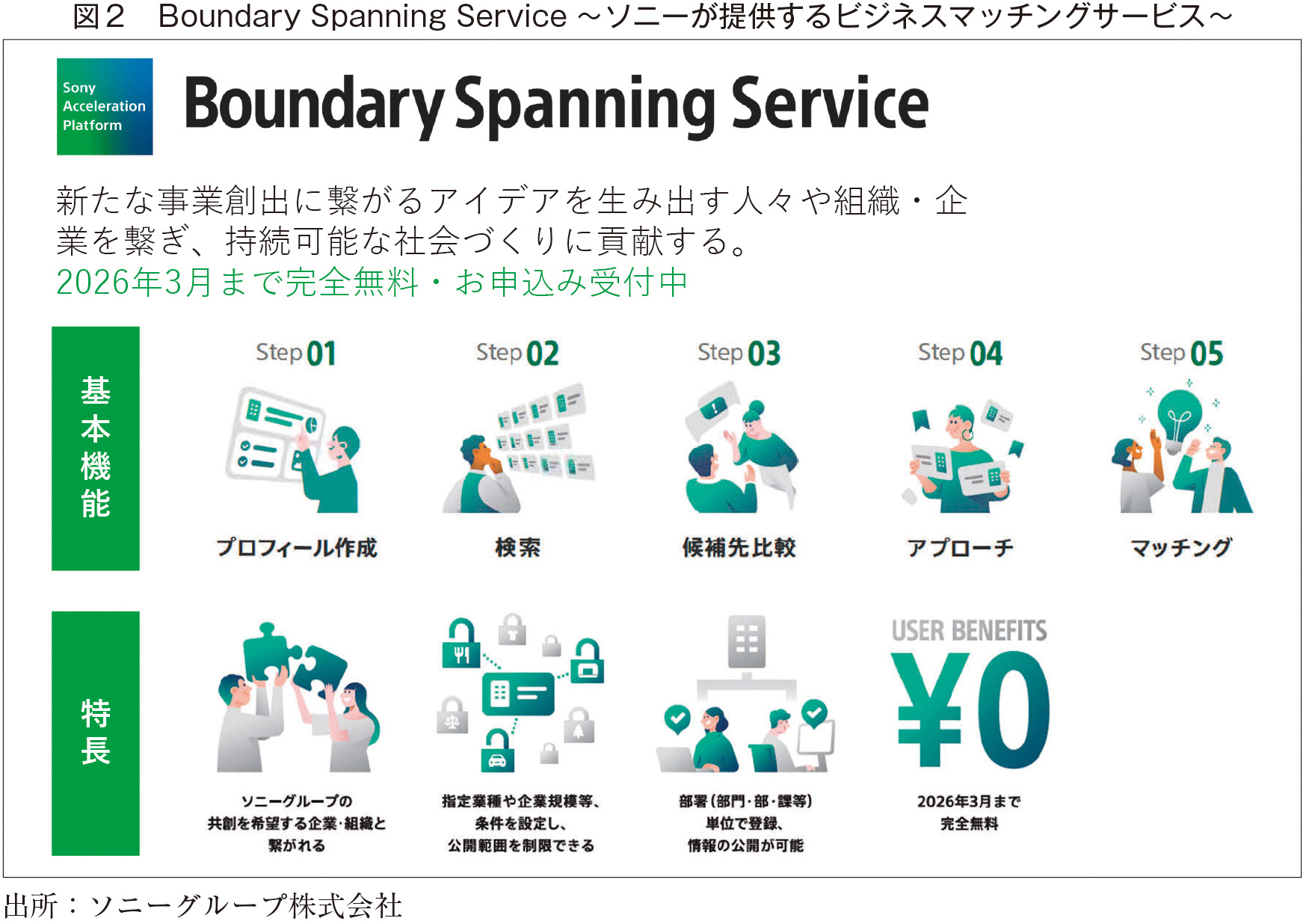

宮崎 オープンイノベーションにおいては、自社内だけで事業開発を進めるのではなく、他社と連携するケースが増えています。Sony Acceleration Platformでは、業界を超えて企業同士を繋げる「Boundary Spanning Service」というサービスを提供しています(図2)。具体的には、異業種間のマッチングを支援するサービスで、新しい領域への進出を目指す企業が、足掛かりを得るために活用されています。自前で進めるには時間がかかる部分を、他社との協力を通じて効率的に進める仕組みです。幅広にさまざまな協業のパターンがあり、組織単位で細かく登録できるようになっていて、ソニーグループ各社を含む多くの企業に利用されています。

業界別に見ると、エンタメ領域とのコラボレーションが進んでいます。医療やヘルスケア分野でも、異業種連携による新たな可能性が広がっています。いずれも成長が期待される分野です。また、生成AIに関する取組みも注目を集めています。

聞き手 自社にとって新規事業の持つ価値とは何かを、まずはしっかりと言語化する必要があると思いますが、この点についてのお考えをぜひ教えてください。

宮崎 「うまくいかず、困っている」という声を直接受けて支援するケースも多くあります。見切り発車で始めたものの、最初は良かったがその後うまくいかない、という事例がよく見られます。目的は、事業創出だけでなく、人材育成や風土改革など多岐にわたります。そのため、まずは何を目的として取り組むのかを明確にし、そこから逆算してプログラムを組むことが重要です。また、社内アピールやターゲット選定など、戦略的なアプローチも求められます。

4. 今後の展望

聞き手 大企業の新規事業開発は、業界の動向や世の中の潮流を踏まえ、今後どのように変化していくとお考えでしょうか。また、なかなか成果が出ずに苦労されている方々に対して、新規事業の必要性をどのように伝えるべきだとお考えですか。

宮崎 「両利きの経営」と言われるように、安定性や持続可能性を重視する一方で、株主からのプレッシャーもあり、企業には新しいことへのチャレンジが求められる時代です。その中で、次の柱をつくる必要性が指摘されています。実際、内容によっては数か月でガラッと大きな変化を遂げるケースを目の当たりにすることもあり、適切なアプローチを模索することは十分に価値があると考えます。Sony Acceleration Platformの仕事は、そうしたプロセスを短縮するお手伝いをすることにあります。

もちろん、風土改革には時間がかかる部分もありますが、効率的な方法もあります。例えば、ソニーの例では、若い社員が積極的にSony Acceleration Platformに応募し、実際に事業化まで進んだ成功例があります。こうした取組みを対外的に発表することは、採用活動に良い影響を与えます。また、ここ数年でスタートアップが格段に増え、若い世代が積極的にチャレンジする姿が目立つようになりました。彼らが活き活きと取り組む様子を見ると、新規事業の可能性とその重要性を改めて実感します。

聞き手 Sony Acceleration Platformとして、今後さらに注力していきたい取組みや、次の展開についてお聞かせいただけますか。

宮崎 昨今、ニーズの多様化が進み、変化のスピードも加速しています。そのため、従来の産業区分を超えた取組みが求められており、自前主義だけではイノベーションの創出や企業の成長が難しくなっています。今後は、他社と手を組む協業の重要性がさらに高まる中で、その組織間の連携が強化され、推進されていくことが重要になります。Sony Acceleration Platformでは今後、グローバルな視点も加味しながら協業を支援し、迅速なマッチングを実現するサポートを、一層強化していきたいと考えています。

新規事業・イノベーション

新規事業・イノベーション