『日経研月報』特集より

シリーズ「となりの新規事業」(第4回)

アルミのチカラで社内を照らす ~UACJのボトムアップ型新規事業開発~

2025年12-2026年1月号

企業の新規事業やイノベーションに対する取組みを紹介するシリーズ「となりの新規事業」の第4回では、株式会社UACJ(以下、UACJ)の黒崎 友仁氏にお話を伺いました(本稿は、2025年8月19日に行ったインタビューを基に取りまとめたものです)。

1. 新規事業開発が始まった経緯

聞き手 まずUACJ内で新規事業に関する取組みが始まった経緯を教えてください。

黒崎 当社は古河電気工業をルーツに持つ古河スカイと、住友金属工業をルーツに持つ住友軽金属工業が経営統合し、2013年に誕生したアルミニウムの製造・加工メーカーです。アルミニウム圧延メーカーとしては国内最大手で、世界でもトップクラスです。

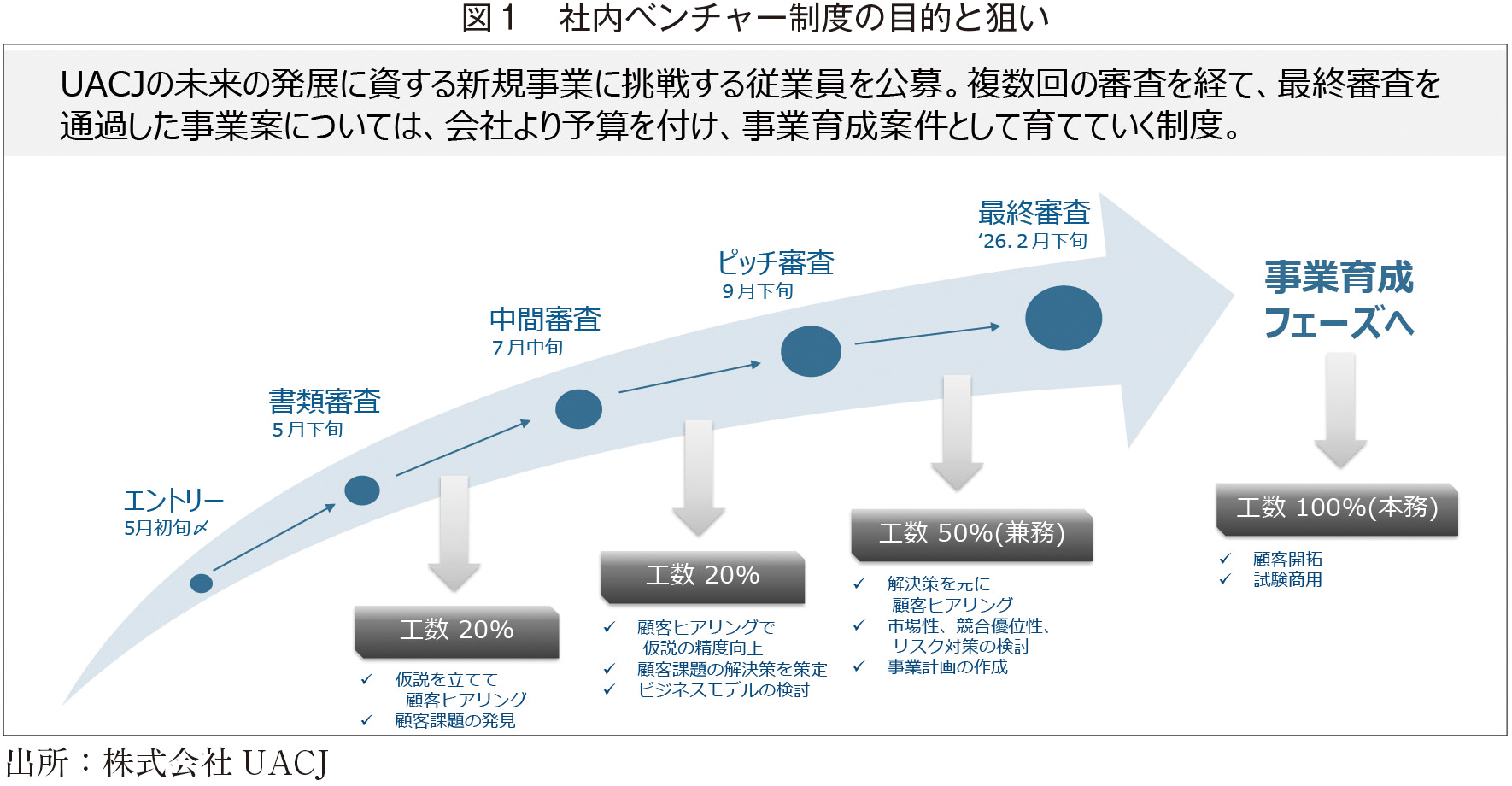

当社は2021年に「UACJ VISION 2030」を策定し、この時に新規事業創出のためにボトムアップ型手法である社内ベンチャー制度「UACJ Innovators」をスタートさせました。新規事業に挑戦したい人材を公募するこの制度を通じて、実際に事業が立ち上がるなど一定の成果が出てきたため、2023年からはこの取組みをさらに強化することになりました。具体的には新領域開発部が新たに立ち上がり、まずは社内ベンチャー制度で種を生み、その中で事業化に値すると選ばれたものは、起案者が新領域開発部に異動して事業を育てていくというプロセスができあがりました。

聞き手 UACJ Innovatorsは黒崎さんが立ち上げから深く関わられたと伺いました。どのような思いで始められたのでしょうか。

黒崎 私は2010年に研究開発職で入社し、R&Dセンターに配属になりました。入社直後は機能性アルミニウム材料の基礎研究を担当していましたが、幸いにも関わっていたプロジェクトが進展し、ラボレベルから初期的な量産段階にまでたどり着くことができました。思い返してみると、開発された素材には色々な製品に展開できる可能性がありましたが、当社の既存顧客やビジネスとのつながり以外の領域には十分に展開できずにおりました。その後、2017年から社会人ドクターとして自分の取組みをアカデミックに掘り下げる機会に恵まれ、論文も書きましたが新しい事業につなげることはできませんでした。こういった経験を踏まえ、新しい素材をどのように既存のビジネスで活用するかという発想にとどまらず、自ら新しいビジネスを生み出すことに取り組まなければならない、という思いを強く抱くようになりました。

2019年にR&Dセンター内の研究企画部門に配属されたため、これは良いチャンスと思い、事業開発につながる新たな企画を考え始めました。グーグルや3Mで実践されている労働時間の一部を自分がやりたい仕事に充てる「20%ルール」など社外の事例を学びながら、与えられた研究をこなすだけでなく、個々の社員のやりたい・挑戦したいという思いを試せる場があってもよいのではないかと提案し、チャレンジ活動制度である「UACJチャレンジ」をR&Dセンター内に立ち上げることになったのです。

聞き手 R&Dセンター内ではこの提案はどのように受け止められていたのでしょうか。

黒崎 当時のR&Dセンター長は、新しい研究テーマが社員からもっと自発的に出てきて欲しい、と考えていたようで、「やってみたらどうか」と企画を後押ししてくれました。

実際にR&Dセンター内で募集をかけたところ多くの社員から手が挙がり、結果的に1チーム1名~6名で構成される7つのチームができました。これらのチームで1年間活動している中で、新しいアイデアが出てきたり、社内外での交流が活発になったりと、ポジティブな動きが出てきました。この点は非常に良かったのですが、一方で私としては、アイデアを新規事業に変えていくには、事業開発にまつわる多様な知識や能力を身に着けなければならないし、会社としての支援メニューもさらに充実させなければならない、と危機感を抱いていました。

この時ちょうど会社全体で2030年に向けたビジョンづくりが進められており、担当メンバーが「R&Dセンターで面白いことをやっているようだ」と視察に来てくれました。これがきっかけとなり、チャレンジ制度をさらに発展させ、対象を全社に広げた「UACJ Innovators」が2021年から発足する運びとなりました。

2. 「UACJ Innovators」の運営方法とこれまでに生まれた新規事業について

聞き手 UACJ Innovatorsがどのように運営されているのか教えてください。

黒崎 社内ベンチャー制度の制度設計は私含め社内に知見が乏しかったため、新規事業開発を支援する外部の企業に入ってもらいました。まず年度初めに全社に募集をかけるところから始まりますが、この段階では自分がやりたいと思っている新規事業のラフなアイデアを提出してもらいます。ここで一次審査を行い、通過した提案はその後数か月間をかけて事業企画として具現化されていきます。一次審査の通過件数は毎回20件が目安です。通過者に対しては、事業開発の基本的な考え方などを学ぶ研修を提供したり、定例で面談を行ったり、運営事務局がさまざまな形でサポートします。最終的には、役員が審査員を務める最終審査会を行い、ここを突破すれば具体的な事業化へと進んでいきます。

聞き手 これまでどのような新規事業が立ち上がっているのでしょうか。

黒崎 代表的な事例をいくつか紹介すると、2022年に事業化に至った折りたたみ可能なパーソナルブースを製造・販売する「origami TM」があります。コロナ禍を経てワークスタイルが多様になったことを踏まえ、数分で折りたたみができ、簡単に移動可能なワークブースを提供するものです。素材はもちろんアルミニウムを使っていますが、アルミニウムは熱伝導率が高いため、設置場所の温度を反映しやすく、空調が効いた屋内ではブース内を快適な温度に保つことができます。

また、防災分野への貢献を目指し、災害用備蓄飲料水と相互支援ネットワークシステムを提供する「水の架け橋」という事業もUACJ Innovatorsから生まれました。「賞味期限12年の備蓄水」と「災害時に飲料水を支援し合える事業者・自治体向けのネットワークシステム」をセットで提供するサービスで、「第10回ジャパン・レジリエンス・アワード」で優秀賞を受賞しました。

そのほか、最近事業化されたものでは、アルミホイルを使ってコミュニケーション活性化を図るワークショップツール「ワークショップの素」があります。アルミホイルは特別な道具を用いることなく簡単に加工できるため、工作の材料として適しています。企業研修のアイスブレイクなどでこの製品を活用してもらうことを想定していますが、さらに小中高生の教育現場や介護施設などでの活用余地もあると考えています。

このように社員の思いやアイデアから新しい事業が次々と生まれています。

3. アルミ・素材業界における新規事業

聞き手 アルミニウム・素材業界において新規事業に取り組む企業はあまり多くないように感じますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。

黒崎 アルミニウム業界全体として海外メーカーの台頭に脅威を感じていますし、また有機材料やマグネシウムなど他の素材との競争もあります。一方で、そもそも素材分野はコンシューマーとの距離が遠いため、世の中の変化を感じ取りにくい構造にあります。素材業界各社には、グローバル展開や既存事業の伸張に取り組む企業もありますが、新規事業開発となると既存事業と比べて売上や利益へのインパクトが短期的には見込みにくいため、なかなか取組みづらいのかもしれません。

聞き手 そのような業界環境の中、UACJから新規事業が生まれている状況をどのように考えていますか。

黒崎 当社は2013年に統合して生まれた新しい会社で、企業としてのビジョンやカルチャーを自分たちで再定義するきっかけがありました。そこに事業環境の変化も相まって、新しい事業を開発していく必要がある、そのための種を作っていかなければならない、という提案が受け入れられやすい土壌にあったと思います。

もちろん当社としても、ボトムアップ型のアプローチだけでは短期的なインパクトが限定的である点に課題感を持っております。一方で、ボトムアップ型の新規事業開発がもたらす好影響は、そこから生まれる事業そのものだけでなく、組織全体のさまざまなところに現れています。

例えば、今までは新しい事業アイデアについて関連部門に相談しても「アルミを使わない」や「既存事業部で扱えない」といった理由で取り扱いが難しい場面がありましたが、最近では「戦略的に取り組む価値がある」といった前向きな捉え方をしてもらえることが増えています。新しい事業を会社全体でどう育てていくかを考えることで、関係するさまざまな部門が新たな知識やノウハウを習得するきっかけとなっているのです。企業として成長するにはM&Aや出資などほかにも色々な選択肢がありますが、組織として事業開発能力を備えていなければ、結局は上手くいかないのではないでしょうか。さまざまな苦労もありますが、ボトムアップ型での新規事業開発は、時間をかけて組織としてこの能力を身につけるために有効なアプローチだと考えています。

新規事業開発に組織的に本気で挑戦するからこそ、人材が育つ、組織学習が進む、真剣に挑戦する風土が生まれる、そして次のUACJを築くための礎になると考えています。

4. 今後の展望

聞き手 新規事業が実際に生まれ始め、また事業を育てる仕組みも整いつつあります。次の展開はどのように進んでいくのでしょうか。

黒崎 現在、私が所属するマーケティング部が社内ベンチャー制度など0→1フェーズを担っており、より質の高い事業の種を継続的に生みだすことが求められています。1→10フェーズを担っている新領域開発部では、生まれた事業をどう成長させていくかということが試行錯誤されています。さらには、企業価値向上に資する事業に育てるために、ボトムアップ型以外の事業開発手法へのチャレンジも、今後必要になるかもしれません。

また、新規事業は上手くいかなくなることもあるため、撤退の判断が時に必要になります。この点については、当社としてまだ経験が少ないため、組織として新たな学習が必要になります。その時に備えて適切な判断ができるよう、今から準備を進めたいと考えています。

そのほか大きな課題としては、UACJ Innovatorsも3期目に突入する中で、応募人数などの数字が下がり気味です。今年は、過去2期に比べて、4倍以上の回数の説明会を開催しましたが、応募が伸びていない状況にあります。常に試行錯誤ですが、内容をアップデートする必要があるかもしれません。

聞き手 今後どのような社員に新規事業に挑戦して欲しいと考えていますか。

黒崎 社員全員に広く門戸を開いている取組みではありますが、個人的には特に若手にはキャリアの中でぜひ一度チャレンジして欲しいです。新規事業を会社として推進するために昇給・昇格といったインセンティブと結びつけるべきだという意見を耳にすることもあります。人事的なインセンティブは重要ですが、適切に設定しないと本来の意義を見失う可能性もあります。ボトムアップ型の新規事業開発は、やはり社員一人ひとりの挑戦心があってこその取組みです。日常業務の中ではなかなかこういった感情が芽生えにくいことも事実です。そのため、関連部門と連携して挑戦心をかきたてるような機会を企画したいと考えております。

新規事業・イノベーション

新規事業・イノベーション