『日経研月報』特集より

幸せを食べる ~食にまつわるスペインの習慣から~

2026年2-3月号

1. はじめに

スペインといえばいまだ闘牛、パエリア、フラメンコ、シエスタというのが日本で最も一般的なイメージだろうか。2018年のベストセラー「ファクトフルネス」の中で作者ハンス・ロスリングは、多くの人々は「30年遅れの世界の見方のままでいる(注1)」と書いたが、私達が他国に対して持つイメージは常々固定的で一方的だ。距離的にも文化的にも遠い日本でのスペインの認識は、もしかしたらまだ黄金世紀のイメージまで遡ってしまうのかもしれない。

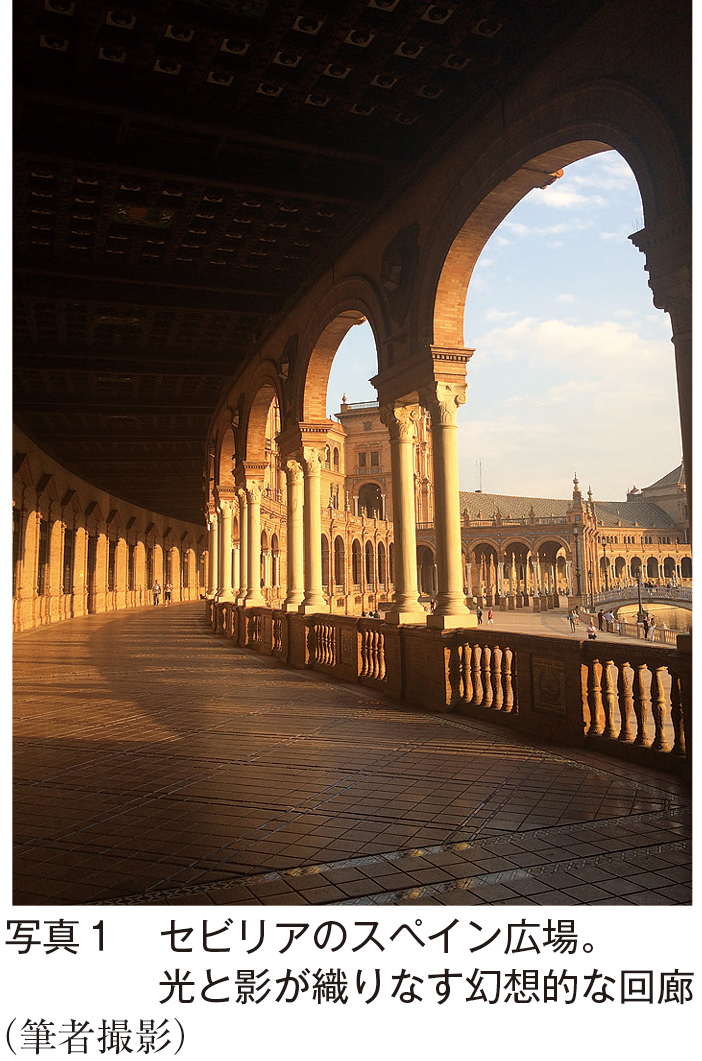

スペインはその歴史の中で人類最大級のバブルを経験した、と私は解釈している。コロンブスが新大陸を発見したのが1492年。15世紀から16世紀の黄金世紀まで、これほどの富を集中させた国が他にあっただろうか。ローマ帝国もペルシア帝国も大英帝国も、確かに広大な領土を誇った。だが一人の探検家によって発見された新大陸をごっそり「国有」したときの興奮と熱狂と(そして大虐殺も)を想像してみてほしい。新大陸からの金銀財宝は大西洋を渡り、カディス沖からグアルダルキビル川を北上し、内陸のアンダルシア・セビリアに到着。湯水のように流れ着く富を目当てに、ヨーロッパ中からセビリアに商人たちが集まってくる。貴族王族は私腹を増やし続け、その贅沢は際限がなく、賢王と言われたフェリペ2世の時代には領土をアメリカ大陸、フィリピン、カリブ、チュニジアなど北アフリカまで拡大し「日の沈まない帝国」とも言われた。

新大陸からはトマトやじゃがいも、ピーマンなど、その後のスペインの味に重要な役割を果たす素材が登場し、王侯貴族や裕福な商家の食卓も贅沢を極めていったに違いない。近代文学の祖と言われ1605年に書かれたスペイン人のバイブル『ドン・キホーテ』の冒頭が、郷士(ドン・キホーテのこと)が食べていた「羊肉よりは牛肉の多く入った煮込み、たいていの夜に出される挽肉の玉ねぎあえ、金曜日のレンズ豆、土曜日の塩豚と卵のいためもの、そして日曜日に添えられる子鳩(注2)」と食の描写から始まるのも、この時代にすでに食卓が個人の豊かさを測る共通のバロメーターになっていたからだろう。

豊かになった国では当然ことながら、人口も増えた。1530年代には370万人程度のスペインの人口は、16世紀終わりには700万人を超えるほど膨れ上がったと言う(注3)。戦争して拡大した領土に派遣するため、言語ができて管理能力に長けた役人を育て上げるのも行政の必須の課題となった。中世から大学創立が相次ぎ、16世紀終わりにはカスティーリャ王国には2万人の大学生がいたと言う(注4)。当時小金持ちになった新興富裕層は、その子息たちをせっせと大学に通わせ、将来公務員の安泰を望んだわけだ。だが、その領土拡大と絶頂期はもちろん永遠に右肩上がりで続くわけではない。かつて欧州有数の学歴を誇った国は、20世紀には文盲が人口の5割を超える国になるまで落ちてゆく(注5)。

2020年のパンデミックを乗り越えた私達には16、17世紀のペストを始めとした疫病の流行は、とても身近にその状況を想像することができる。ワクチンも特効薬もない中で民族全体で経験する疫病は恐怖でしかない。人口減少、商取引の減少。富を求めた結果、農村の人口も減ったところに疫病が来る。食物生産が滞る。獲得した領土ではその後も戦争の出費が絶えず、15世紀からのスペインの栄光からどん底へのスピードは、見事といっていいほどの急降下を見せた。16世紀から18世紀の2世紀間に7回も国としての破産宣告を出してもなお、生き残ったのは奇跡だ。そして20世紀に入ると1918年から23年の間に10回も政府が変わるほど不安定な政情を繰り返し、1930年代には3年間の市民戦争。国内を二分して国民同士が殺し合う最悪のシナリオだ。第二次大戦後、焼け野原から一丸となって国の経済を上向きにしていった日本とは対象的に、国民同士で殺し合ってしまった国というのは、その後何十年もその大きすぎる十字架を背負って生きなければならない。

2. 家族との食事習慣

市民戦争後36年間続いたフランコの独裁を、現在の左派与党は否定してやまないが、右派の「フランコの観光立国政策がスペインを救った」という主張も通説だ。確かに、フランコ独裁時代にはインフラの整備も進み、地中海岸沿いへ大挙してやってくる欧州のリゾート客を吸収しようとホテルや観光施設建設も相次いだ。観光客に安価な食事を手際よく提供しようと、1960年代には観光省が主導して「観光メニュー(昼定食)」の法令ができ、前菜+主菜+デザート+ワイン、パンというメニューが定額で提供されるようになる。当時外国人観光客は贅沢を楽しんだかもしれないが、スペインの一般家庭では、まだまだレンズ豆やひよこ豆ばかり食べていた時代だ。欧州が民主主義を謳歌している横で、庶民の質素な生活が続く。議会制民主主義成立が1978年。それまで抑制されていたすべての振り子が逆に振り切れてきたのが、現在のスペインの姿だ。

長い独裁の中で、昼がメインの食事という習慣も頑なに守られてきた。経済を上向きにするための政策はいくつもあったが、この習慣を覆すものはなかった。一日のうち一番暑い15時~17時(今や、気候変動のせいで午後19時ぐらいまで最も暑い時間となってはいるが)に自宅に戻り、家族で食事をとる。テレビは国内2チャンネルしかなかった時代で、メインの15時のニュースを見ながら食卓を囲むというのも定番だった。1990年代には民放が出揃いバスクのシェフ、カルロス・アルギニャーノの料理番組が始まり、お茶の間にちょっとしたグルメブームがくる。現在では労働時間8時間、通勤時間も距離も長くなっている都市部では、家に戻るのは難しい。だが、地方都市ではまだ根強く残る習慣だ。都市部も地方も義務教育では、子どもたちは未だに昼ごはんを学校給食か自宅か選べる選択肢がある。2022年に大手保険会社に属するMAPFRE財団が行ったアンケート(注6)では、平日の昼ごはんを誰と食べるかという設問に、61,7%が家族と一緒に食べると回答している。先進国では衝撃の数字だ。

サービス残業や週末接待ゴルフという言葉がないスペインでは、いまも週末は家族の聖域だ。週末となると、家族と食事をしている人が大半で、先のアンケートでは調査対象の82%が週末の昼ごはんは家族ととる、と答えている。365日営業可能という州法があるマドリード州以外は、日曜日は特別な許可がない限り商店は営業できないというルールも、家族の聖域の日曜日を守るのに一役買っているだろう。

3. 地方文化の尊重

スペインが近年、食の分野で活発に世界進出しているのは、各地方がその伝統料理と生産品に誇りを持って守ってきた結果でもある。スペインの食の多様性は地方文化の多様性あるが故だ。

イスラム教徒がイベリア半島を支配したのは8世紀から約800年間。イスラム教徒のみならず黄金世紀には多くのユダヤ人たちも居住していて、アンダルシア州にはその食文化が色濃く残る。フランスと隣接するカタルーニャ州、今もリゾートとして名高いマヨルカ島などのバレアレス諸島は地中海文化色が強く、イタリアやフランスの食文化の影響が強い。カナリア諸島は北モロッコのほうが近く、南米大陸への航海上にあった関係から、コリアンダーやライムといった材料にも親しい。豊かな山海の産物をもとに独自の食文化を築いてきたバスク州が、今や世界の美食家垂涎の土地となったのは周知の事実だし、ガリシア州にはケルト文化の歴史も混ざり葉物や蕪の使用も多い。こうして複雑に交差したスペインの国内の地方色の豊かさが美食の国を支えている。政治は、独裁を経て民主主義以降も、自治州の権限を大きく許す方向をとった。地方言語も尊重され、スペイン国会にはガリシア語やバスク語、カタルーニャ語の同時通訳も入る。スペイン人にとってはこうしたディティールのひとつひとつが、大事な自分の土地のアイデンティティを守るための規則だ。地方文化が尊重されたところには必ず、その土地の味も伝統料理も残ってゆく。

労働力が都心に集中するのはスペインも日本と同様だが、都会の便利さを享受したいという欲求が強い反面、自分の土地や家族から離れたくないという人も多い。都会に生活していても、1か月の夏休みは必ず皆実家に戻って過ごすのが常だ。田舎に家族がある人が多いので、皆、山や海といった自然との近いところでの生活経験がある。これもスペイン人の強みだと思う。自然に近ければ大した消費をしなくとも、心落ち着いて居られることを彼らは幼少時から体得している。

この1か月の夏休みという習慣も、フランコ時代スペイン経済が上向きになってきた1950年代~60年代に下地ができている。昨今の暑さは当時の比ではないが、(観光業は別として)夏の最も暑い時期に工場や商店を閉めても大規模な損失にはならず、20世紀初頭は王族貴族だけの習慣だった避暑は、国民全体の権利となった。どんなに仕事がきつくても、夏に1か月家族と過ごすため、というモチベーションがスペイン人を動かしている。

このバカンスでスペイン人は何をしているか?毎日出歩いて買い物やレジャーをするほど、経済力がある層はごく一部。多くは、1か月間楽しく、でもなるべく節約して過ごしたい。毎日の家族や友人との食事と長い長いソブレメサ(食後のおしゃべりの時間)こそが、夏休みの醍醐味だと誰もが言う。

4. 現代スペインの食

欧州の中でもグルメに関してはかなりスロースターターだったスペインは、今や世界に誇る美食の目的地となった。これは過去20年の食のバリューチェーン上にあるすべてのアクターたち、官民一体になっての努力の賜物だろう。

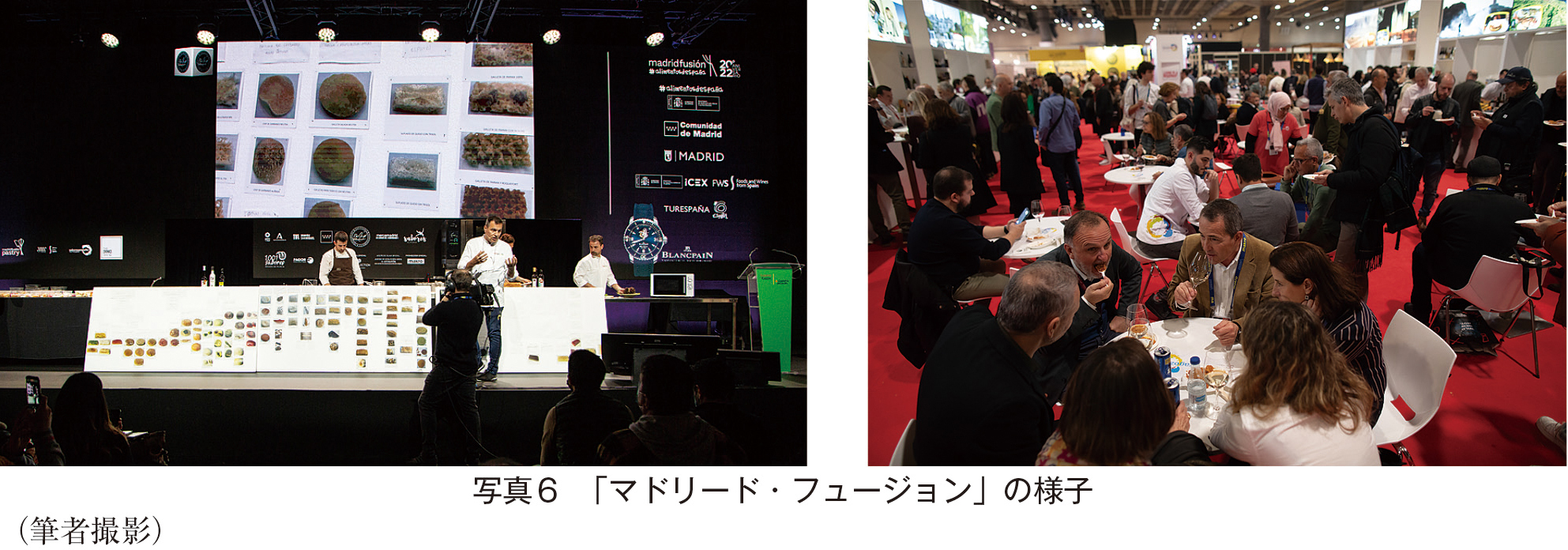

1970年代のフランスのヌーベル・キュイジーヌの流れを組んで、バスク地方でアルサックやスビハナがヌエバ・コシーナ・バスカを生み出していたとき、カタルーニャでもエル・ブジでフェラン・アドリアが頭角を現し始めていた。1995年にビトリアで料理人の講習会として始まった会合は数年後「サンセバスチャン・ガストロノミカ」と名乗る世界料理学会に変貌する。この成功を受けて2003年からは首都で「マドリード・フュージョン」も毎年1月に開催されるようになった。毎年シェフが新しい技術やレシピを発表して共有するという講演会が、スペインの全体の飲食店の底上げをするには時間がかからなかった。

フェラン・アドリアを先頭に、科学と料理を迎合させた「前衛料理」や「分子料理」と呼ばれるジャンルが確立してゆく。エル・ブジが「世界で最も予約が取れないレストラン」ともてはやされ、国内でサッカー選手並みに稼ぐシェフが登場するようになる。SNSの登場以来、その傾向は加熱するばかりだ。

前衛料理の流れは、職人技の歴史と尊重が濃い日本ではあまり受けがよくなく、モードのように取り扱われる食に反感を持った人々も多かったに違いない。それでも、スペインでいち早く前衛料理が認められたのは、西洋芸術の具象から抽象までの流れという背景があったからこそ。素材や構成要素を分解し、再構築するという絵画や彫刻で起こった抽象過程が、とうとう食芸術にまでやってきたと、欧米メディアは盛り上がった。絵画や彫刻は買えなくても、食は手に届く芸術だ。それぞれが自分の味覚に一家言ある、今まさに消費すべき芸術。食が旅の目的となり、2000年代のAirbnbやローコスト航空会社の登場の後押しで、バスクを始めスペインに食を求めた観光客が殺到する。

全盛期のスペインの料理人達は、まるでカンディンスキーやピカソのように、自らの食芸術を確立するための十分なコミュニケーション能力と、言語能力があった。彼らはこぞって本を出し、自らの料理芸術を語り始める。これも絵画や彫刻の抽象の歴史に酷似していたから、ロジック好きな欧米人たちが喜ばないはずがない。こうしてひとつの料理の流れが認識され、料理界の縦横をつなぐ大きな潮流になっていった。今も2つの学会は、続いている。現在ではシェフの役割は料理を超えているというのも共通認識で、食のバリューチェーンをつなぐスポークスマンという重要な役割を自負するシェフも多い。

日本からのクライアントによく言われることがある。

「スペイン人って働かないですね」、「昼に店閉めて経営大丈夫なんですか?」などなど。

私はこうした質問を受けるたびに、かいつまんでどうやってこの国の人が「諦観、連帯」に至ったかを説明する。数字の右肩上がりを目指していても幸せにはならないということを、彼らはもう何世紀も前から民族の遺伝子に刻み込んできたのだといえば、スペイン人には怒られるかもしれない。

長い歴史の中で国の盛衰を味わいつくし、市民戦争で隣人さえも敵になった環境の中で本当に何もないと悟ったときに、スペインの人々はとりあえず今、家族と一緒で今食べられる物があることがどれだけ幸せか、を体得したのではないだろうか。同じ体験を日本も第二次大戦のあとにしたはずだ。そして経済大国になった日本と、そうでないスペイン。2つの国の幸せに、差はあるだろうか。

スペイン人が集まった先には必ず食卓があり、必ずなにか飲み食いしている。食卓のシンプルな料理と純粋に話す喜び、聞いてくれる人がいる喜び。

彼らは会話の言葉さえも、その血と肉に変えてゆく。

(注1)ファクトフルネス、ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング著、上杉周作・関美和訳日経BP社

(注2)ドン・キホーテ 前篇(一)、セルバンテス作 牛島信明訳 岩波文庫2004年第6刷

(注3)Maria del mar Lozano Bartolozzi, “Historia del Urbanismo en España II

(注4)Maquina insigue; La monarquia hispana en el reinado de Felipe II, John, H. Elliot

(注5)La educación en España,en el primer tercio de XX, la situación de analfabetismo y la escolarización, Alfredo Liebana Collado, Universidad de Mayores de experiencia reciproca, 2009

(注6)MAPFRE、Alimentación en la sociedad del siglo XXI, Post Pandemia; Decisión alimentaria (2022) p,35, 36

Well-being

Well-being