自然資本・生物文化多様性とネイチャーポジティブ

2026年2-3月号

(本稿は、2025年9月10日に開催された講演会の要旨を事務局にて取りまとめたものです。)

1. はじめに

2. なぜ、生物多様性が必要か

3. 自然資本の考え方

4. 生物多様性条約とは

5. 生物多様性と気候変動

1. はじめに

地球には多種多様な生き物が存在し、それらは直接的・関節的に「利用し、利用される」関係で繋がり合っています。この繋がりを「生物多様性」と呼びます。

現在、生物多様性の損失が深刻な問題となっています。そうした中、経済的な有意性を持ちつつ生物多様性の保全に資する取組みが生まれています。その一例が、コウノトリのエサとなる多様な生きものが生息できる田んぼで作られる兵庫県豊岡市の「コウノトリ育むお米」です。この取組みは、環境保全の大切さを理解し手間暇かけて生産する農家の方々と普通に作られたものとは異なる価値を認めて長期的に購入する消費者に支えられて成功しています。最近は、コウノトリ育むお米を使ったサイダーや菓子などの加工品も安定した人気を得ています。また、地酒も人気があります。地域独自のものを生み出す際、生物多様性が大きな役割を果たしているのです。

一方で、生物多様性は、その価値基準が明確でないことや、遺伝資源、絶滅危惧種、生態系に加え、幅広く環境保全や経済の話も出てくることがあるため、わかりづらい印象があるかもしれません。生物多様性条約は、渡り鳥や湿地に特化したラムサール条約や絶滅危惧種に焦点を当てたワシントン条約とは異なり全体を包括的に捉えようとするため、一筋縄ではいかない複雑さを持っています。

2. なぜ、生物多様性が必要か

なぜ生物多様性が必要なのでしょうか。多様な生き物を文学や食文化などで楽しむ文化的要素は、個人レベルでの恩恵といえます。一方で、地域にとっては「グリーンインフラ」と呼ばれるように、生物多様性は基盤そのものなのです。

生物の形質や機能とか行動は、生産や消費だけではなく、知的財産の源としての役割も果たしています。例えば、パンダの排泄物から採取した微生物の分解作用を利用して将来のバイオマス燃料を生み出す研究をしたり、カジキの表面構造を研究してスイマー用の水着を開発したりと、自然界のメカニズムを活用することもその一例です。そのほか、蛾の目の構造を模倣して反射を防ぐ「モスアイフィルム」の開発や、軟体動物を模倣したロボットの製作、また、魚の群れの動きを参考にした衝突しない自動運転技術の研究、蟻塚を模倣した空間システムの住宅、ハニカム構造を活用した建築物の設計など、多岐にわたる応用が進んでいます。

このように自然界の原理を模倣し、人間の技術に応用することを「バイオミメティクス(生態模倣)」と呼びます。バイオミメティクスは、まず生物を分析し、次にその原理を抽出し、最後に人間の技術に転換するという3つのステップで進められます。ISO(国際標準化機構)もこの3原則を採用して規格策定に向けたワーキンググループを設置しています。因みに、特許出願件数や論文発表件数においては、中国が特に大きな伸びをみせています。

しかし、生物の進化は環境変化に適応してきた結果であり、現代人にとっては病気の原因となるものも含まれています。例えば、糖尿病は血液中の糖が増える病気ですが、氷河期において砂糖水が純粋な水より凍りにくい性質を持つことから、高血糖の個体が生き残った可能性があるとも言われています。

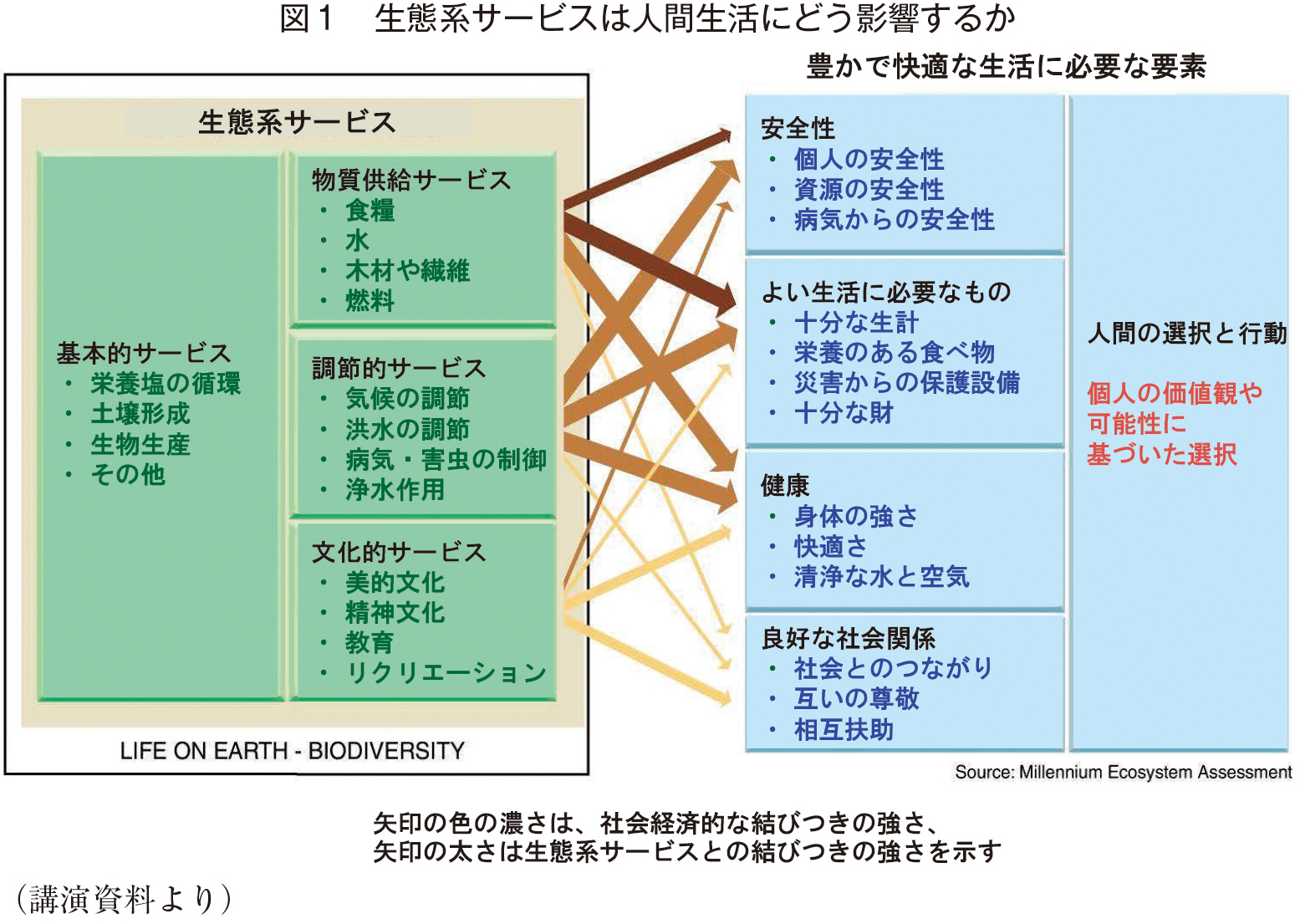

現在の私たちの暮らしに生物多様性がどのように関わっているのかというと、食料や木材など物質の供給サービス、防災や環境の維持・向上など生態系の調整サービス、リクリエーションや教育などの文化サービスといった形で恩恵をもたらします。これらは「生態系サービス」と呼ばれ、自然から得られる恩恵を指します。生態系サービスは、私たちの生活を支える重要な役割を果たしているのです。

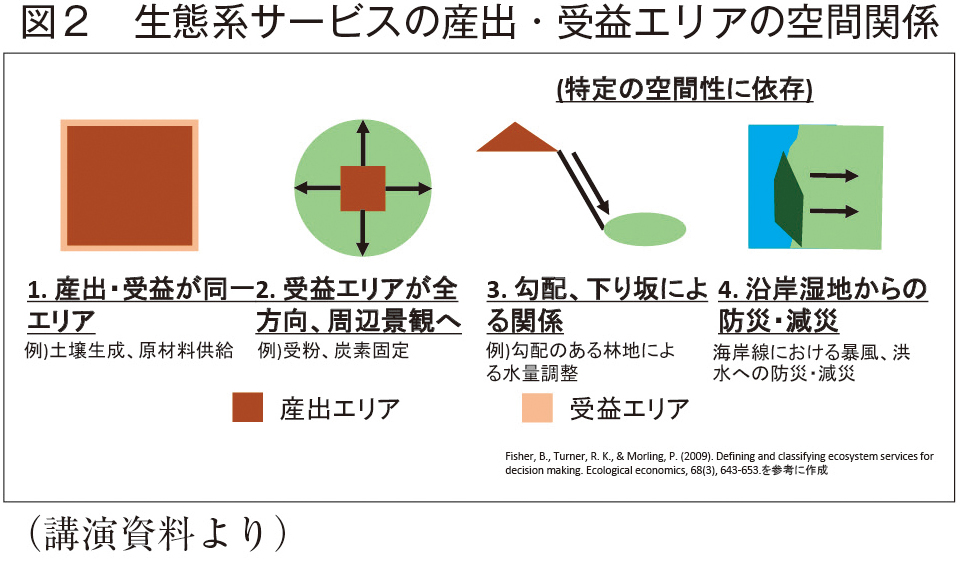

そうした生態系サービスを受け続けるには、その源となる生物多様性の保全が不可欠ですが、そのための行動をすると、とりわけ調整サービスでは遠く離れた地域や周辺地域も恩恵を受けます。具体例として、山の上に植林することで下流域が恩恵を受けたり、沿岸地域に設けたマングローブ林が防災機能を果たし周辺一帯が恩恵を受けたりすることが挙げられます。

3. 自然資本の考え方

政策的には、気候変動、生物多様性、そしてサーキュラーエコノミーを総合的に捉える中で、「自然資本」の考え方が注目されています。自然資本は、生物多様性を基盤とする生態系サービスを含む人間に恩恵をもたらす自然界のあらゆるものを指していますが、自然資本は特定の文脈やスケールに依存している部分があり、グローバルな指標として1つに統一するのが難しいという課題があります。

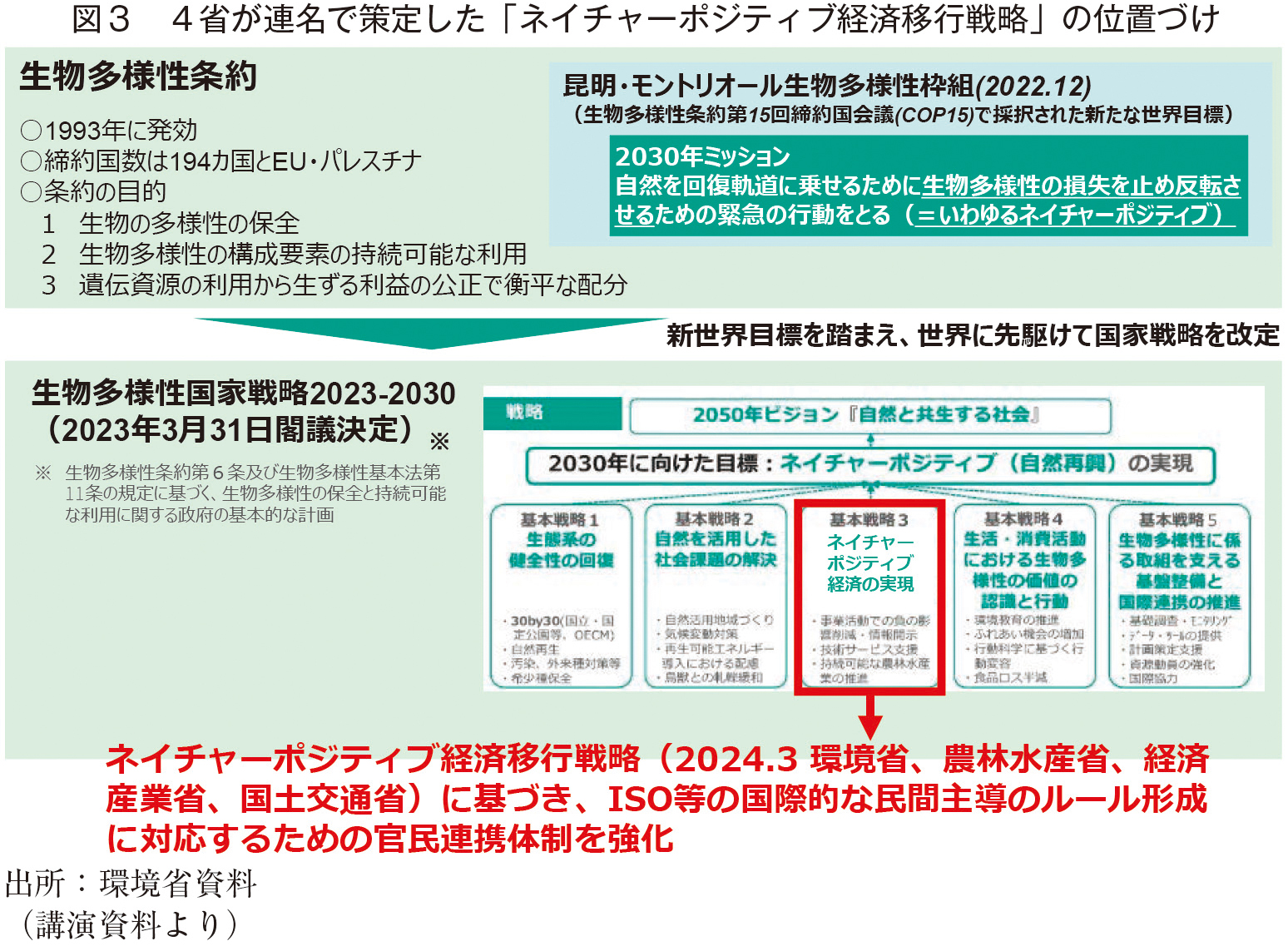

現在、環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省の4省が連携し、自然資本に立脚した企業価値の創造とする「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」を取りまとめていますが、具体的にどのようにその目標を達成するかについては、まだ検討段階にあります。この戦略は、私たちが自然から受ける多様な恩恵やサービスが、安全性、健康、良好な社会関係などに深く関わり、最終的には私たちの生活全般に影響を及ぼしていることを前提としています。環境省は、この「ネイチャーポジティブ経済移行」を2023~2030年までの国家戦略として位置づけ、策定しています。

一方で、生物多様性には4つの危機が存在しています。それは、過剰開発、人手不足などによる過少利用の影響、外来生物の侵入、そして気候変動など地球環境の悪化です。日本においては、里山など人々が維持してきた二次的自然が、人手不足や人口減少により変質してしまうという特徴がみられます。また、外来種の侵入や温暖化の影響により、種の減少や不明種の消失が進んでおり、そのリスクが充分に把握されていない状況も懸念されています。さらに、生物多様性の喪失は、新商品開発や技術革新のアイデアの源泉を失うことにもつながります。

4. 生物多様性条約とは

生物多様性条約は、1992年にブラジルのリオサミットで採択された国際条約です。その目的は、「生物多様性の保全」、「持続可能な利用」、「利益の公正かつ衡平な配分」の3つに集約されます。この条約は、離れた場所で生じる影響を考慮し、グローバルな視点で仕組みを構築したほうがいいのではないかという考えに基づいています。

生物多様性条約の課題の一つは、発展途上地域に生物多様性の豊かさが集中し、偏在している点です。このような状況で、貨幣的資本を持つ地域や国がどのように関与し、支援を行うかが大きな課題なのです。

2010年10月に名古屋で開催されたCOP(締約国会議)10では、名古屋議定書が採択されました。この議定書は、生物多様性条約の目標の一つである「遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分」の着実な実施を確保するための手続を定める国際文書です。その後、2022年12月にカナダ・モントリオールで開催されたCOP15では、COP10で採択された愛知目標の後継となる新たな目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。

この枠組みでは、長期目標として2050年ビジョン、そして短期目標として2030年ミッションが示され、このミッションを達成させるための23のターゲットが設定されました。23のターゲットは、生物多様性の脅威の縮小(1~8)、人々のニーズの充足(9~13)、実施および主流化のためのツール(14~23)の3分野から構成されています。特に注目されるのが「30by30」というターゲットで、2030年までに地球上の陸域と海域のそれぞれ30%を何らかの保護がなされる地域にして効果的に保全することを目指しています。

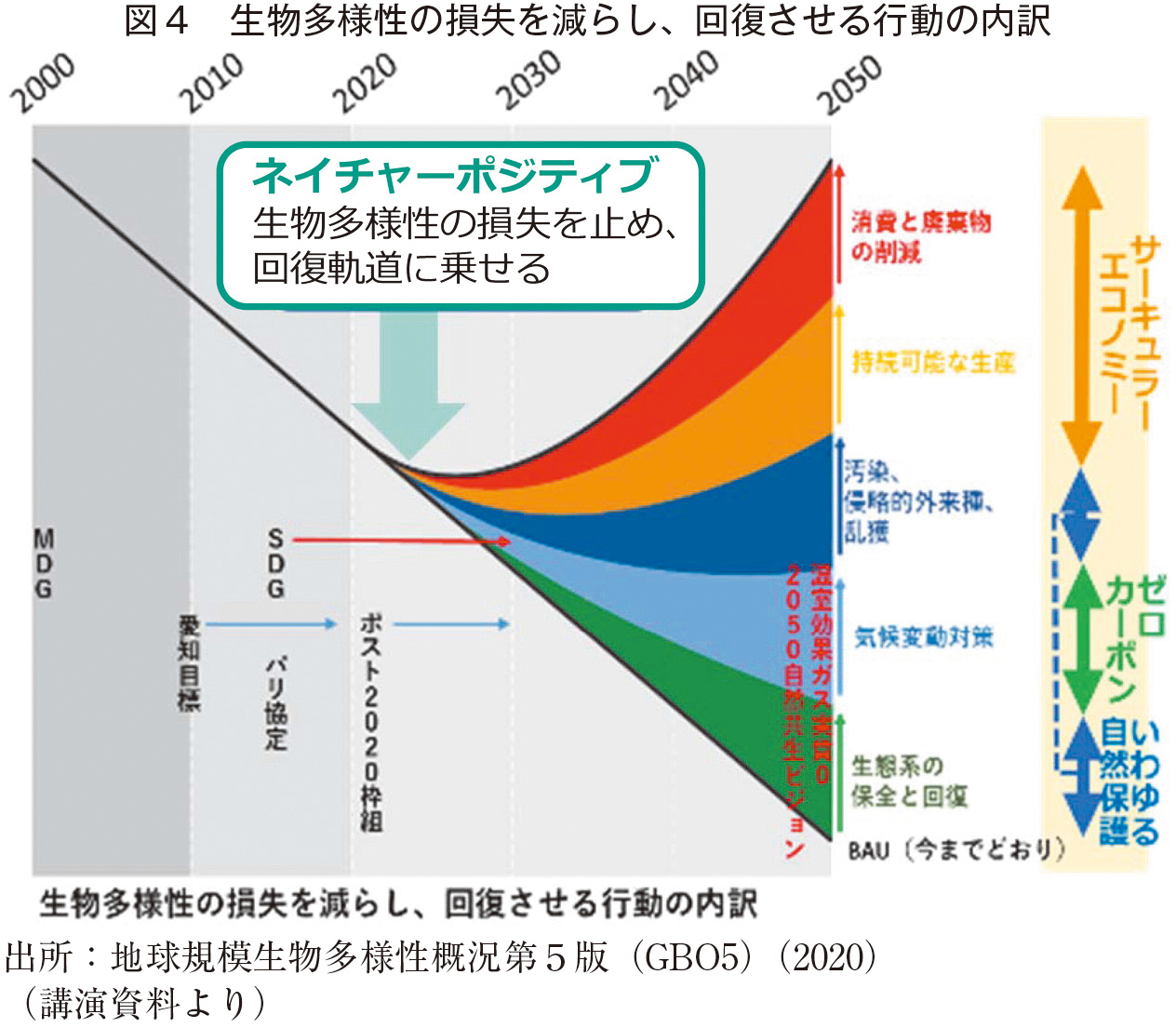

なお、2030年ミッションでは「ネイチャーポジティブ」という考え方が提唱されました。ネイチャーポジティブとは、「自然を回復軌道に乗せるために、生物多様性の損失を止め、反転させるための緊急行動をとる」という精神に基づいています。ネイチャーポジティブの実現に向けた取組みの一例として、鉄鋼会社がマイナスイメージの副産物であるスラグを、磯焼け対策用のマリンブロックとして活用する試みがあります。これまで気候変動対策は主にカーボン削減に焦点が当てられてきましたが、今後はネイチャーの要素も重要です。

また、ネイチャーポジティブを推進するためには、自治体、企業、市民社会の役割もますます重要になります。基準や指標を明確にし、長期的に取組みを続けられる仕組みを構築することが求められます。例えば、ゲーミフィケーションを活用したり、市民や従業員が参画できる取組みを整えたりすることで、普及啓発を促すことができます。市民参加型の取組みは、「何をしても変わらない」という無力感を払拭し、アクションを通じて変化を実感する機会を提供します。具体例として、沖縄のサンゴ礁の保全活動が挙げられます。赤土の流出がサンゴに悪影響を及ぼすことから農地への植樹や、漁協による小さなサンゴの育成・移植といった活動に市民が有償で参加できる仕組みが作られています。また、消費者やボランティアからの寄付を募るなど、税金だけに頼らない活動の仕組みが構築され、共感を得ながら活動を進めていることも重要です。

さらに、社会・経済と環境の両立を図り、それを持続可能な形で実現する仕組みをつくることが重要です。特に中小企業の参画は、地元に密着した活動を通じて裾野を広げる役割を果たすことが期待されており、その重要性は今後さらに増していくでしょう。

5. 生物多様性と気候変動

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の専門家が参加したIPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム)会議では、生物多様性と気候変動との関係性について議論が行われました。例えば、気候変動対策であるメガソーラーや風力発電といった再生可能エネルギーの導入においても、土地利用に配慮しなければ、生態系保全に負の影響を及ぼす可能性があると指摘されています。

〈質疑応答〉

質問A トランプ政権下で反ESG(環境・社会・ガバナンス)的な流れがみられるようです。現在の状況は完全に反ESGというわけではないと思いますが、この流れは今後も、続くのでしょうか。

香坂 科学者は現時点で最も妥当だと思われる結論を、「こういう前提条件があり、こうした不確実性がある」と説明しながら提示します。しかし、それが受け入れられない場合には、コミュニケーションが非常に重要になります。科学的な見解とは異なる意見に対しても、粘り強く説得を続ける必要があります。

それ以前に、環境問題そのもののプライオリティが低下していること、さらには科学の重要性が軽視されているように感じられることは、大きな問題だと感じています。ヨーロッパでも「自国民ファースト」を掲げる政党が勢力を強める中で、どのように対応していくかが問われており、反ESGの傾向が懸念されます。一方で、今年末に適用開始予定のEUDR(欧州森林化破壊防止規則)は、森林関連の製品が環境に負荷を与えていないかを評価する基準が含まれています。木材以外の商品についても、以前は森林だった土地で生産されたものはEU市場に受け入れないという議論が進んでいます。このように、行ったり来たりしながらも、ルールを提案し続ける姿勢には学ぶべき点が多いと感じています。

質問B 生物多様性を評価する際、1つの指標で包括的に見ることは現実的には難しいというお話がありましたが、特に注目すべき指標や評価方法にはどのようなものがありますか。

香坂 一般的に多いのが、土地を単位として、その土地の面積に注目する方法です。その場所でしか生息していない生物がどれぐらいいるのかを重み付けしながら、土地単位で評価する方法があります。また、遺伝子に関しては、最近ではデジタルデータベースを活用した評価も進んでいます。種レベルであれば、レッドリストのような絶滅危惧種のリストが古くから用いられています。これらの指標を組み合わせて、多角的に評価することが重要です。

質問C ランドスケープアプローチが注目されていますが、企業としての関わり方や里山の考え方との比較について、先生のお考えをお聞かせください。

香坂 ランドスケープアプローチは、セクターや行政単位を超えて一体的に環境を管理しようという考え方です。しかし現状では、環境問題は温暖化や生物多様性、サーキュラーエコノミーなど、分野ごとに分かれて議論されることが多く、農林業や国土交通などの行政単位が縦割りで進めています。このアプローチは、自然資本を単位として一体的な管理を目指すもので、日本ではセクターを超えた視点・取組みと捉えられており、生態系サービスを受ける側(市民や利用者)の視点に立った試みともいえます。例えば、市民が払う税金は、各省庁に分かれて使われるのではなく、ワンストップで生態系サービスを提供できる仕組みが求められています。

流域単位での保全や活用策が有効な場合もありますが、人口減少や税収減といった課題に直面する中で、農林業と環境分野の協力、官民協力によるインフラ整備など、必要に迫られてランドスケープアプローチが実現していく可能性は高いでしょう。従来のやり方に固執せず、考え方の転換が求められる時代です。

質問D 日本はルールを作ることは不得手ですが、作られたルールに対して効率よく対応することに長けている印象があります。ルールメイキングを主導する企業が今後現れる可能性については、どうお考えですか。

香坂 企業の中には、ルール作りに関与する動きもみられます。一方、世界で見ると、例えば中国のルールメイキングでは、人海戦術で多くの部会が提案を行うことが可能です。人材が豊富だからこそできるのです。かつての科学者の論文投稿も同様で、数を重ねることで次第に上手になっていくという側面もありました。ヨーロッパでは積極的に提案が行われていますが、その内容は二次的自然が多い地域を前提としたものが多いです。一方で、日本はアジアモンスーン気候に基づく独自の条件があり、途上国ではさらに異なる条件があるため、ヨーロッパの提案に反発が生じることもあります。

世界には、数で勝負する国もあれば、自国の経済圏に関わる部分で提案を行い、輸入に条件を課す国もあります。しかし、交渉のプロセスで影響力を発揮することは非常に重要です。日本は交渉には真面目に取り組んでいますが、リーダーシップを発揮するよりも、議論をフォローし記録を取る役割の人が多い印象があり、日本政府も、こうしたルールメイキングの重要性を認識し、これをいかに実効性のある形で進めていくかが問われるでしょう。

環境・SDGs

環境・SDGs