『日経研月報』特集より

シリーズ「ヨーロッパの街角から」第54回

自然に還る旅 ~変わりゆくドイツの葬送文化~

2026年2-3月号

無宗教者が4割を超え、キリスト教信者が減り続ける傾向にあっても、ドイツ社会がキリスト教を基盤として成り立っていることに変わりはない。葬送文化もまた、キリスト教の伝統や価値観をベースとしているが、人々の意識の変化がそのあり方に大きな影響を与えている。近年の傾向を端的に表すなら、それは個性化、自然回帰、そして簡素化ではないだろうか。

本稿では、ドイツにおける葬送の仕組みをひも解きながら、新たなスタイルである「遺体のコンポスト化」と「森林葬」についてレポートし、葬送文化の最新事情をお伝えしたい。

(なお、本稿は筆者個人の見解に基づいており、宗教に関する記述に誤りがある場合はご容赦いただきたい。)

個人主義の色合い

そうは言ったものの、ドイツの葬送文化をひとくくりに語るのは無理がある。主な宗教だけでもキリスト教、イスラム教、ユダヤ教があり、そこに無宗教者が加わるから、統一された宗教観と呼べるものは存在し得ないが、本稿ではそれを承知の上で、あえてキリスト教的な価値観に軸足を置いて話を進めたい。一方、日本に関する内容は筆者が馴染み親しんできた仏教の習慣が主になる。

ドイツも日本も、亡き人の尊厳を重んじ、別れを悲しむ気持ちは共通で、スタイルは違えども厳かな雰囲気の中でセレモニーが執り行われる点に違いはない。しかし独日を比較すると、やはり違いの方が圧倒的に多い。まずドイツの場合、墓は個人あるいは夫婦単位で作られ「○○家(一族)の墓」はごく少数だ。適当な表現かどうか定かでないが、日本のような「先祖信仰」がなく、個人主義の傾向が強い。

命日に墓参りしたり、部屋に飾った故人の写真に語りかけることはあるが、それは故人への想いの発露であって、先祖への祈りという要素は含まない。日本のような法事はなく、また○○回忌に何人かの故人を一緒に弔うような習慣もない。

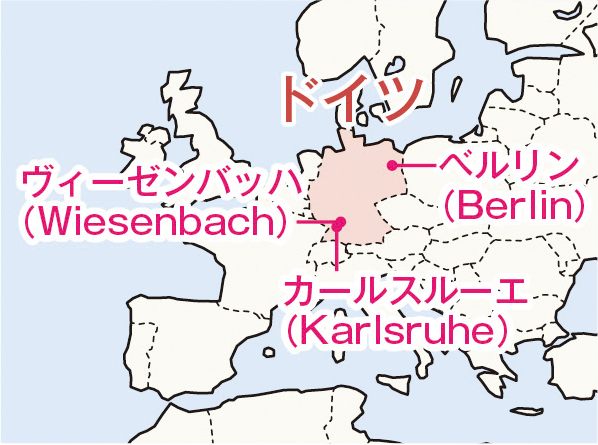

火葬と納骨

火葬の位置づけもかなり違う。日本であれば火葬場に参列者が集い、火葬後に収骨するなど、葬儀のハイライトと言えるだろう。ところがドイツの火葬場(少なくとも筆者の住む、バーデン=ビュルテンベルク州カールスルーエ)はほぼ純粋な作業施設で、普通、遺族が立ち会うこともないそうだ。

納骨の様子も異なる。日本で直接土に埋める埋葬を目にしたことがないので実は比較できないのだが、遺体を収めた棺でも、小さな納骨壺であっても、参列者が一握りの土をかけ、花や記念の品を穴に収めて解散となる。ここでのお別れが葬儀全体のクライマックスになる。火葬にしても納骨にしても、日本とドイツでは様式と重要視する部分が違うわけだ。

死去したら?

ここで、人が亡くなってから葬儀が終わるまでの流れを簡単に整理しておきたい。なお、ドイツは州によって遺体の扱いや埋葬方法を定める法律(州法)が異なる。大枠は同じだが「A州では許可されていないが、B州では可能」のような話があるから、なかなか複雑だ。ここでは、カールスルーエの墓地・葬儀課の作成した資料を基に内容を整理したい。

【死去後】

1. 速やかに医師に死亡診断書を作成してもらう。

2. 戸籍役場で死亡証明書を発行してもらう。

・故人に関わる、以後のほぼすべての手続きに必要。

3. 36時間以内に、遺体を所定の場所に移す。

・この間に、近親者・知人・友人はお別れを済ます。

・衛生上の観点から、それ以後自宅に遺体を安置することは許されない。

・宗教に則った葬儀を希望する場合は、所属する教会に相談。

・多くの場合、火葬や埋葬まで葬儀社に管理を委託する(安置所)。

4. 葬儀の様式を決め、諸々の手配を進める。

・土葬、あるいは火葬?

・埋葬方法は?(墓地、森林葬、散骨?)

・葬儀の手配、参列者への連絡など。

詳細は、自治体の墓地・葬儀課や、葬儀会社に問い合わせるとサポートしてくれる。墓地・葬儀課が作成するパンフレットには、墓石店、葬儀会社、花屋などの連絡先が紹介されている。

遺体のコンポスト化

筆者も含め、中高年ともなれば自分の遺体の扱いや葬儀について一度は思い巡らせた経験があるだろう。近年、新しい手法として遺体のコンポスト化の技術が確立され、急速に認知度を高めている。ここでは、ヨーロッパで最初に実用化に至ったマイネ・エルデ(Meine Erde、「私の土」の意)を取り上げたい。

遺体は、干し草を敷き詰めた棺「ココーン(繭の意)」に安置される(写真3)。お別れを済ませた後、蓋をかぶせ、温度と空気供給をコントロールし、適切な頻度で容器を傾けるなど、微生物に最適な環境を保つ。プロセスは思いのほか早く、内容物は約40日でほぼ完全な土に還る。ココーンの見た目はシンプルだが、これ自体がハイテクの微生物培養槽の役割を果たしている。

マイネ・エルデは火葬に代わる遺体の処理方法と位置づけられる。プロセスに電力と時間は必要だが、火葬のように多量のエネルギーを消費することがなく、特別な処分を要する焼却フィルターも発生しないなど、極めて環境にやさしい。マイネ・エルデを開発したCirculum Vitae社(キルクム・ヴィータエ、ラテン語で「生命の輪」の意)のウェブサイトを見ると、自然との融和を理念としており、微生物の力を借りたゆっくりした遺体の遷移と、自然への回帰を重んじている。

土葬ではダメ?

自然が好きな筆者にとって、マイネ・エルデのイメージはすこぶる良い。しかし同時に、それなら土葬でいいのではないか? という素朴な疑問が浮かぶ。まずこの点をCEOメッツ氏(Metz)にうかがった。

メッツ氏:「土葬により、遺体が速やかに土に還るとは限りません。当社のあるベルリン地域は元々湿地帯で地下水位が高く、20年を経ても遺体が残ることがあります(例えば死蝋化)」。遺体が土に還るプロセスを最優先に考えるなら、土葬は必ずしも理想的とは限らない。地域環境と使用する棺の材質によっては、プロセスがうまく進まないからだ。

メッツ氏:「また多くの人が、遺体であっても自分の体が虫に喰われるのを気持ち悪い、避けたい、と考えています。この部分でも、マイネ・エルデは人の心情に寄り添っています」。確かに自分の体が虫に喰われる図は想像したくないものだ。

時代の流れ

ドイツの葬送のあり方を調査・分析し、助言を与えることを目的としたNPO・Aeternitas e.V.の資料からも、火葬を選ぶ人が急速に増えている様子がうかがえる。資料によれば、1993年時点で火葬を選ぶ人が33%:土葬67%だったものが、2024年には80%:20%に逆転している。わずか30年でこれだけ激しく入れ替わるとは驚きだ。

要因は虫だけではない。そこには宗教的、社会的、経済的な要因が絡み合っている。例えば、火葬の方がトータル費用が安く、土葬のおよそ1/2~1/3で済む。ちなみに、マイネ・エルデによるコンポスト化の費用(4,250ユーロから)は、火葬とほぼ同等になるそうだ。将来的に、火葬の1/3をコンポスト化に置き換えることがメッツ氏の目標だが、それにはかなりの時間と忍耐が必要だという。

メッツ氏:「現在、コンポスト化が認められているのはシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州のみで、他の州は許可待ちです。既存の法律を変えなければならないため時間がかかります。州の積極的な反対はありませんが、誰しも『初めて』に対して慎重になるものです。付け加えるならば、火葬業界は明確に反対の立場です」。

葬儀産業にも持続可能性

実用化に至ったのはマイネ・エルデがヨーロッパ圏内唯一だが、アメリカにも同種の企業が複数存在する。それらと比較した特徴は?

メッツ氏:「ハイテクと省エネ・省資源な点です。遥かに少ないエネルギーと日数で、スマートに事を運びます。マイネ・エルデの場合、遺体の体重が80キロならば最終生成物も約80キロになりますが、某社の技術だとこれが500キロになってしまいます。軽さは、すなわち省エネ・省資源を意味します。

また、アメリカの場合『まず実用化。問題が生じればその都度対処』のような開発が可能ですが、ドイツでは、実用許可を得るまでの準備と手続きが大変です。プロセスの詳細、衛生的な問題の有無、環境への影響など、専門の研究機関による証明が必要で、審査にも時間がかかります」。

コンポスト化は約40日で終了し、残った骨は人工骨などを取り除き適度に粉砕してから、一緒に埋葬する(写真4)。その場所に故人の好きな花を植えてもいい。このようにして遺体は自然の循環の中へ静かに戻ってゆく。同社は2022年に最初の遺体をコンポスト化し、現在までに約70体の実績を持つ。

自然葬の代表格

さて現在、遺体は高い割合で火葬されているが、遺灰の扱いには厳しい制限がかけられ、基本的に公共の墓地やそれに準ずる施設・場所に埋葬・散骨されなければならない。自宅に持ち帰ることは法律上許されないなど、自由度が少ない(注1)。

その背景には、遺灰であっても人としての尊厳を守り、粗雑な扱いを許さないという厳格な思想がある。したがって「ゴミ屋敷化した家を大掃除したら、袋に入った誰かの遺灰が出てきた」のような笑えない話が生まれる余地はない。また、遺体や遺灰を過激思想の象徴的な道具として利用されないよう、公共の管理下に置くためという説もある。

ここでは、新しい自然葬のスタイルとして25年ほど前に登場した森林葬を取り上げたい。パイオニアであり、全国で96カ所の森の墓地を運営するFriedWald社(フリード・バルト、「森の墓地」の意)の管理する、ヴィーゼンバッハの森の墓地(写真5)を見学させていただいた。

明るいブナの森

筆者を迎えてくれたのは、州の森林局の職員でこの森を担当するマテム森林官。FriedWald社の社員ではなく、なぜ州職員が対応してくれたのか、まずその点から説明しなければならない。

この森の所有者は州で、管理も州の森林局が行っている。墓地の有無とは関係なく、林道の管理、看板や標識の整備はもとより、健全な森を維持するため日々作業している。この森は特別に墓地としての使用許可を得ているが、その許可を出したのは地元自治体(市町村)だ。ドイツの墓地は基本的に自治体が管理している。

FriedWald社は、この森で墓地を運営する事業者、そしてコーディネーターと位置づけられる。墓(納骨壺を埋めるスペース)の提供とその管理、納骨と見学会の実施、トイレやセレモニー用のスペースの整備、故人・遺族との契約や料金の徴収などが具体的な業務だ。

3角形の協力体制

墓地の管理は地元の森林局とその職員に委託され、FriedWald社員が配置されているわけではない。森林局にとっては、本来業務に墓地管理が加わったことになる。同社の広報責任者シェッフラー氏(Scheffler)によれば、所有者(この森は州)、地元自治体、FriedWald社が、3角形の協力体制を築いている。

3者それぞれにメリットがあり、金銭的には同社から州に管理委託料が支払われている。マテム森林官は業務の枠内で墓地の管理をしており、墓地管理を名目とした特別手当が支給されるわけではないそうだ(時間外労働に対する手当は出る)。

話をうかがうと、森林官が墓地の管理を兼任しなければならない必然性が理解できる。健全な成木の根本付近に小さな穴を掘り、そこに生分解性の素材で作られた納骨壺(写真6)を埋めるが、この先10年、20年の単位で健全に育ってくれる木でなければ困る。自然の営みとして木が枯れ、新たな木が芽吹くのは構わないが、数年で枯死したのでは、はなはだ具合が悪い。また、どの位置に穴を掘るかも森林官の経験と判断に任せられている。

自然への回帰

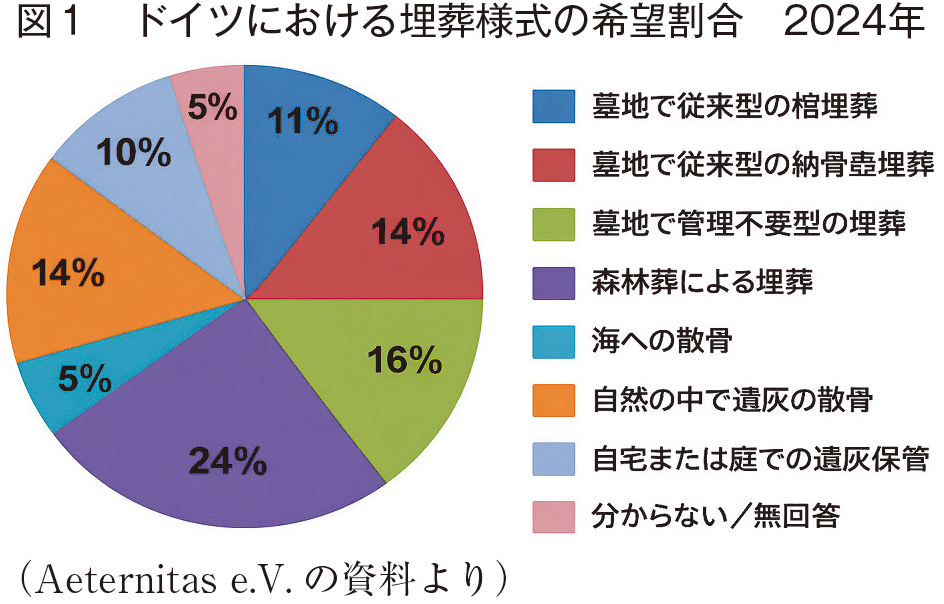

近年、自然回帰型の埋葬を希望する人が増えている。前述したAeternitas e.V.の資料によると、森林葬を望む人の割合は24%(2024年)と墓地での埋葬に次ぐ多数派となっている(図1)。2019年の調査に比べ、森林葬の割合は5ポイントもの急上昇だ。海への散骨、川を含めた自然の中での散骨を含めれば、自然葬を希望する人の割合は43%と、墓地での埋葬を上回るに至った。

現在、森林葬と海への散骨は許可されるが、その他の自然界への散骨は基本的に許可されていない。「遺体・遺灰は墓地に埋葬されなければならない」という原則からすると海は不可のはずだが「散布する海岸を墓地と認定すれば大丈夫」のような、無理やり感の強い理屈を通している。それなら川での散骨も構わないだろうし、自宅に保管したり庭に埋葬したい遺族も少なくない。時代に合わせ、個々人の要望に合わせた柔軟な対応が求められている。

徹底した自然葬のコンセプト

筆者は趣味でよくブナ林を歩くが、ヴィーゼンバッハの森はとりわけ手入れが行き届き雰囲気が明るい。

マテム森林官:「葬儀当日の仕事は、契約された木の根元に穴を掘り、自然の枝を穴の周辺に敷くなどして見た目を整えます。私が納骨壺を穴に収め、参列者が花や土をかけて儀式は終わりです。参列者の姿が見えなくなってから穴を埋め戻し、ゴミを片付け、自然に還らないものは一切その場に残しません」。

そこに納骨壺が埋められたことを示すのは、木に打たれた小さなプレートだけで、そこに名前と生年月日、逝去年月日が刻まれている。数日もすれば、埋めた痕跡はきれいに消えてしまう。遺灰は時間をかけて自然に還り、残るのはそこに埋葬された記録と思い出だけになる。

メンテナンスフリー

森林葬には実利的なメリットもあるそうだ。

マテム森林官:「森林葬は墓の手入れが一切必要ありません。一般的な墓地だと、残念ながら必ず荒れている墓があり、管理者に苦情が来ます。親族が墓から遠く離れた土地に住むことがごく当たり前の時代ですから、この点も好まれています」。公的な墓地も手入れ不要の墓や納骨スペースを提供しているが、自然に包まれた安眠に価値を見出す人は想像以上に多い。墓の基本契約年数は15年で、随時延長可能だ。一族で利用したい場合は99年契約もある。料金は墓としての管理費用がかからないので、通常の墓地に比べ遥かに安価で済む。

事業としての課題は何だろう?

シェッフラー氏:「競合事業者が増えています。森林葬のオリジナルはスイスで、当社がそのコンセプトをドイツに移植しました。森の墓を最も端的に表すFriedWaldという言葉は、当社が商標登録していますから他社は使えません。しかし現実には、当社のシステムとノウハウを吸い上げて事業を進めるところがあります。

死は楽しいテーマではありませんが、故人の望みをなるべく叶えるにはどうすればよいか。そして、遺族と社会にとってより良い葬儀のあり方を見つける姿勢が大切だと思います。日本でも森林葬の事業に興味のある方は、ぜひご連絡ください」。

筆者は取材前、ドイツの葬送文化は保守的で安定しているという漠然としたイメージを持っていた。何しろ、毎日見かける街の墓地は20年たっても30年たっても外観に変わりがない。しかし実際は、人々の意識を後追いする形で規則と内容は揺れ動いていた。社会・経済・環境の要請は時代と共に移り変わり、州、葬儀産業、墓地管理者には常に変革の努力が求められている。

取材協力:

Aeternitas e.V.

FriedWald GmbH

Hauptfriedhof Karlsruhe

Meine Erde

(注1)2025年9月、ドイツのラインラント=プファルツ州は埋葬法を全面的に改正し、他州に先立ち骨壷や遺灰の取り扱い(自宅での保管を含む)に関して多くの自由を認めた。

Well-being

Well-being