World View〈ヨーロッパ発〉シリーズ「ヨーロッパの街角から」第51回

ロッテルダムのマイクロモビリティー ~主役は自転車~

2025年8-9月号

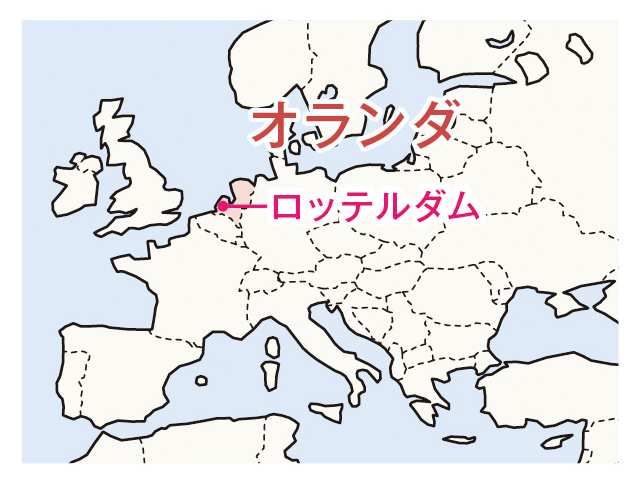

オランダはヨーロッパのなかでもとりわけ自転車の利用が盛んだ。街を歩けば自転車の数に圧倒される。自転車道の整備が行き届いているため、その流れはスムーズで、歩道と分離している交通環境は歩行者にも安心だ。

平坦な国土と自転車の相性は抜群だが、利用の盛んな理由はそれだけではない。自転車が生活に深く根差している点も同国の特徴だろう。今号では筆者の住む隣国ドイツと比較しながら、オランダ・ロッテルダムの自転車を取り巻く状況をレポートしたい。

充実の公共交通

ロッテルダム(人口約67万人)はアムステルダムに次ぐオランダ第2の都市だ。ヨーロッパ有数の貿易港を擁し、新しい街並みに斬新なデザインの建物が目立つ。

公共交通は中央駅を要に、メトロ(地下鉄)5路線、トラム(路面電車)9路線、路線バスとコミュニティーバス(『日経研月報2025年4-5月号』掲載「地域交通の旗手!? ~市民バスの挑戦~」参照)の約60路線が域内を網羅している。港湾都市らしく水上タクシーがおよそ50カ所の桟橋を行き来し、タクシー(Uberなどを含む)が公共交通の行き届かない部分をカバーしている。

公共交通の支払いはOV(日本のSuica等に相当)かクレジットカードに限られる。トラムやバスの車内で運転手から乗車券を購入することはできず、キャッシュレスが徹底している。購入・チャージ・乗降時のルールを理解するには時間がかかり、筆者が慣れたのはやっと数日後。居住者には自明の仕組みでも、訪問者にとってはかなり複雑だと感じた。

自転車と原付の共用

これまで何度かオランダを訪れているが、毎回、自転車インフラの充実ぶりに感心させられる。赤く色分けされた路面が特徴で、幅が広く、場所によってはセンターライン付き2車線になっている。自動車道路網と自転車道路網は互いに独立しているが、並行して整備されており実に機能的だ。

ロッテルダムの自転車道は、原付(時速25キロ以下)の走行が許されていて、配送やレンタルEバイク(電動バイク)の利用が目立つ(写真1)。ドイツでは見かけない光景だ。自転車と原付の速度が比較的近いから成り立つ仕組みだが、共用は議論の分かれるところで、自転車の安全性を考慮し禁止している自治体もある。

インフラさえ整っていれば悪くないアイデアだと思う。ただしドイツでは物理的に難しい。ドイツの自転車道の整備レベルは決して低くないが、それでも原付が対面ですれ違えるほど幅広い自転車道は稀だ。また、自転車と歩行者が自転車道を共用することがあるため、歩行者にとって危険である。

マイクロモビリティーの主役

もう一点、レンタル電動キックボード(『日経研月報2023年8-9月号』掲載「電動キックボード ~安全性の向上と普及への課題~」参照)が無いところもドイツと違う。レンタル電動キックボードには賛否両論あるものの、ドイツでは重宝されており、実際に多くの自治体が専用駐輪スペースを増やしている。

ロッテルダムが認可しない背景には、駐輪スペースの制約があるようだ。都市部の駐輪スペースはすでに自転車と原付で飽和していて、追加スペースを確保するのはかなり難しい(写真2)。

個人が短距離の移動に利用するこれらの小型移動手段はマイクロモビリティーと呼ばれる。その組み合わせは多数あり、それぞれの自治体が個々の条件に合わせて選択しインフラを整備する。ロッテルダムの場合、マイクロモビリティーの主役は間違いなく自転車が担っている。

自転車があれば何でもできる

オランダ人の生活に自転車がどれほど重要かを如実に示すデータがある。オランダ交通省の資料(2020年(注1))によれば、オランダ人は全移動の28%に自転車を利用し、総移動距離の8%を占める。通学の約52%、通勤の約27%が自転車など、利用の度合いがヨーロッパでも飛び抜けている。

傾向として、郊外や農村地域より都市部の方が利用割合は高い。都市がコンパクトに作られていてインフラが整っているから、健康的でエコな自転車は最適だ。

ここで特に紹介したいのが、より多くの市民が自転車を利用できるようロッテルダムが推進する『自転車バンク・プロジェクト』だ。考え方はシンプルで、不要な自転車を寄付してもらい、整備したうえで必要な市民に無償提供するというもの。

プロジェクトのウェブサイト冒頭にはこう書かれている。「ロッテルダムでは、自転車があれば何でもできます。安価な移動手段であり健康にも良い。しかし誰もが購入できるわけではありません。そこで自転車バンクが役立ちます」。

モビリティ貧困の解消

プロジェクトには約10団体が参加しており、そのひとつ「Give a Bike財団(以下、財団)」のマルティン・トルチカ(Martin Trčka)理事に話をうかがった。

財団(2016年設立)の参加メンバーは現在35名。作業所(写真3)の整備職員2名を除き、理事も含めすべてボランティアだ。2024年は約135台の自転車を再生し低所得家庭に提供した。2025年の目標は500台で、特に子供用自転車の提供に力を入れているそうだ。

理事 「オランダでは、毎年100万台以上の自転車が廃棄されており、その多くは修理可能です。その一方でモビリティ貧困は深刻です。一部の家庭は交通費を捻出できず、就労、教育、社会生活へのアクセスが制限されています」。

「自転車があれば何でもできる」ほど自転車が浸透した社会環境は、裏を返せば「自転車が無ければ生活に支障をきたす」という現実と同義である。

ところで、自転車を寄付するのはどのような人か。職業、居住環境、年齢など目立った特徴はあるのだろうか?

理事 「根掘り葉掘り質問するわけにはいかないのでデータは持っていませんが、いらない自転車のある世帯は珍しくありません。また、卒業する学生が引っ越しの際に寄付したり、清掃業者がまだ使える自転車を持ってきてくれることもあります」。

自転車と持続可能な社会

財団のウェブサイトには、他にも多様な活動が紹介されている。興味を惹かれたのが「(我々の活動は)チャリティーではなく、目標は世界規模のソーシャル自転車ネットワークです」というコメントだ。その意味するところは?

理事 「我々は、実践的な学びを通じて人々を結びつけます。例えば、ボランティア、学生、失業者を対象に自転車整備と修理の訓練を行い、新たなキャリアの獲得を支援しています」。

財団は各種ワークショップを主宰し、その活動範囲を外国にまで広げている。発展途上国へ再生自転車を送るだけではなく、技術や経営ノウハウの取得を支援し、必要な工具を調達することで、現地のマイクロビジネスを後押ししている。スマートな(賢い)方法で、持続可能な移動手段の普及と循環型経済のネットワークを構築するのが目的だ。

ちなみに、自転車バンクが小売業を圧迫する懸念は無いだろうか?

理事 「自転車市場は巨大ですから、その心配はありません。影響するのは主に消費者の志向の変化や景気の動向でしょう。我々はワークショップ、安全教育、子供向けイベントなどを主催しており、(自転車業界に与える)ポジティブなインパクトが遥かに勝っています」。

社会の持続可能な発展、循環経済、市民参画、さらには発展途上国支援まで、ロッテルダムの取組みは、移動手段の枠に収まらない自転車の多様な可能性を示している。

取材協力:Give a Bike Foundation

(注1)Netherlands-Cycling-Facts-2020

インフラ・PPP/PFI

インフラ・PPP/PFI